投稿 Slackと外部ツールを連携するメリットとは?業務効率化に便利なツール8選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、Slackの利便性を高める外部連携ツールについてご紹介します。連携ツールを導入するメリットも解説しますので、さらなる業務効率化の参考にしてください。

Slackと連携して業務効率化できるツール8選

まずは、Slackをさらに便利にする8つの外部連携ツールをご紹介します。すべて業務で利用できるツールなので、使いやすそうな連携機能を探してみてください。

Zoom|Slack上で招待できる

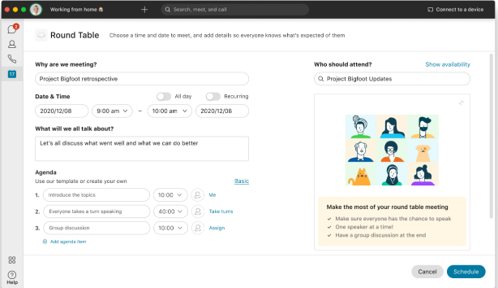

Slackは、メッセージ画面上でZoomを使ったビデオ会議の招待を行えます。Zoomをインストールすることなく利用できるのはもちろん、招待通知、録画共有といったすべての操作をSlack上で実施できるのが特徴です。

別の画面に移動してログインする必要がないため、急いでビデオ会議を開きたいときや、操作回数の手間を削減したいときに役立ちます。

Microsoft Teams Calls|ワークスペースで直接通話できる

Microsoft Teams CallsのアプリをSlackにインストールすると、ミーティング機能を付与してチャンネルやDMから直接通話できるようになります。ただし、事前にMicrosoftアカウントとSlackアカウントを連携する必要があるので注意しましょう。

Google Drive|ファイル更新の通知を受信できる

SlackにGoogle Driveをインストールすれば、Slack上でGoogle Driveファイルを作成できるほか、ファイルを共有してSlack上で通知を受け取ることが可能です。また、サイドバーのアプリアイコンからメッセージを送ることによって、共有したファイルにコメントを残せるのでデータ共有の効率化に役立ちます。

Dropbox|Slack上でファイルをクラウド共有できる

SlackとDropboxを連携することによって、保存したファイルを共有できるほか、Dropboxから直接Slackにメッセージを送信できます。また、Dropboxで操作した内容についてSlack上で通知を受け取れるので、共有ファイルの状況をいつでもチェック可能です。

Trello|Slackからタスク管理を反映できる

Trelloは詳細情報を整理できるタスク管理はもちろん、スケジュール設定も実施できるため、作業状況管理用として利用されています。Slackと連携すると、Slack上でTrelloの作業ボードにカード(作業内容)を追加できるので、Trelloのアプリ起動が不要になります。

また、Trelloへのリンクをチャンネルに貼り付けることによって、カードに記入した説明やコメントを自動で表示できます。

Googleカレンダー|Slackにスケジュールを反映できる

Slackにはスケジュール設定機能がないものの、連携機能を利用することによって、作業のスケジュール管理機能を付与できます。SlackとGoogleカレンダーを連携すると、Slack上でイベントを作成できるほか、スケジュールを表示してイベントにコメントできます。

また、Googleカレンダーのスケジュール設定を行うことによって、Slackのステータスを自動変更できるなど、作業状況把握にも効果を発揮します。

Polly|Slack上でアンケートを実施できる

Slackにはアンケート機能がありませんが、Pollyと連携するとSlackのメッセージ上でアンケートを作成できます。Pollyには複数のショートカットコマンドが用意されており、例えば投票機能を用いてチーム内の問題を解決することも可能です。SlackとPollyを連携すればチームの意見を効率よく調整できます。

Zendesk|問い合わせ管理を簡易化できる

Zendeskは一般的にアプリ上で問い合わせ管理を実施しますが、Slackと連携することによってSlack上で問い合わせを管理できます。Slack上で問い合わせチケットを作成したりコメントを追加したり、問い合わせチケットの更新情報をチャンネル上でチェックしたりできます。スピーディーに問い合わせ対応できるようになり、顧客満足度アップにもつながるでしょう。

Slackで利用できる外部ツール連携のメリット

Slackの連携機能を利用することによって、別々に管理されていたツールやサービスを一元管理できます。では、一元管理してSlack上で操作できるとどのようなメリットがあるのでしょうか。最後に外部ツール連携のメリットをご紹介しますので、まだ連携機能を使ったことがない人は参考にしてみてください。

Slackに不足する機能を補える

Slackは、コミュニケーションツールとしての機能を搭載しています。主にメッセージや簡易的なファイル送付がメイン機能で、各種外部ツールにある次の項目には対応していません。

- ビデオ会議

- タスク管理

- スケジュール管理

- アンケート作成

- 問い合わせ管理

したがって、外部連携を行う最大のメリットは、Slackにない機能を付与できる点です。機能を追加すればSlack上で各種作業をまとめて実施して、操作にかかる手間を大幅に削減できます。

組み合わせて活用することで業務を効率化できる

外部連携を行わずに各種サービスを利用した場合は、次のような手間が発生します。

- 各種サービスにログインする

- ウィンドウを閉じる・移動する

複数のウィンドウを開くと管理が面倒になることはもちろん、PC処理が遅くなります。外部連携を実施すれば、Slackを操作するだけでほかの機能をまとめて利用できます。つまり、上記の手間をなくして必要最小限の操作で作業を完了できるのです。

Appディレクトリから簡単に連携できる

連携機能を利用するときには、各種ツールで複雑な操作が必要だというイメージがあります。実は、SlackのAppディレクトリを利用すれば、簡単な操作だけで連携を完了できます。

Appディレクトリのページを開いたら、本記事で紹介した外部連携ツールだけでなく数多くのツールがヒットします。ものの数分で連携が完了するので、利用したことがない人はぜひ活用してみましょう。

Slackを導入するなら外部ツール連携も視野に入れておこう

Slackは単体で利用するだけでも、大幅に作業を効率化できます。しかし、Slackにはない機能を追加すれば、さらに作業を効率化することが可能です。Slack上で別ツール・サービスの操作を実施できるため、個別にアプリを立ち上げる必要もありません。

連携できるツールの中には、業務で頻繁に利用するものが数多くあります。簡単な操作で連携を完了できるため、まずはAppディレクトリから連携したいツール・サービスを選定してみましょう。

投稿 Slackと外部ツールを連携するメリットとは?業務効率化に便利なツール8選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Slackの基本的な機能と使い方。覚えておくと便利なショートカットを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>Slackの基本機能や活用シーン、便利なショートカットキーなど、覚えておくとSlackの使い勝手があがるはず。ダウンロードを検討中の人に向けて導入するメリット・デメリットも解説しますので、参考にしてください。

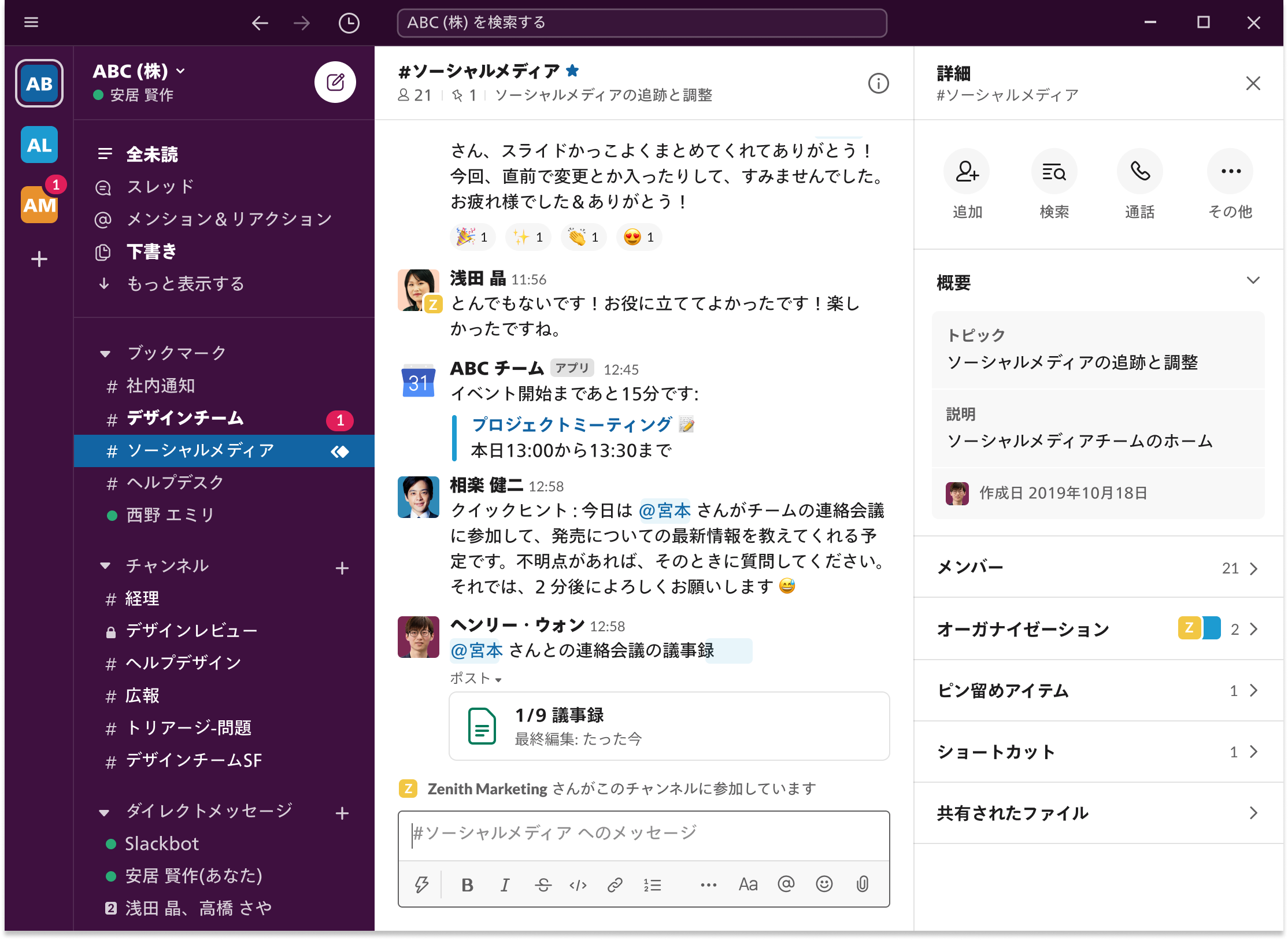

Slackの基本機能と使い方

Slackはチームコミュニケーションツールとして提供されていることから、他ユーザーとのやり取りに特化した機能を搭載しています。まずはSlackの基本機能と使い方を3つご紹介しますので、ツールの特徴を把握してみてください。

コミュニケーションに利用できる「チャンネル機能」

Slackは、チームコミュニケーションに必要な次の項目をまとめる「チャンネル機能」を搭載しています。

- 会話(チャット、ビデオ通話)

- ファイル

- ツール

- メンバー

仕事をするうえでは、チーム内のコミュニケーションが欠かせません。しかし、テレワークなどの環境だと、メールやビデオ通話のコミュニケーションに限界があります。また、ダイレクトメールなどを利用してやり取りすると、連絡する内容が煩雑になり、業務効率を落としてしまうでしょう。

チャンネル機能を利用すれば、プロジェクトやトピックに分けて自由にグループをまとめられます。例えば、プロジェクトごとに参加メンバーを変更したり、作業スペースと質問スペースを分けたりできます。

企業全体でSlackを利用するなら、部署や管轄でチャンネルを分ける方法もあります。自社の作業環境に合わせて、コミュニケーションに集中できる環境を整えましょう。

社内外の連携に利用できる「コネクト機能」

コネクト機能は、社外でSlackを利用している企業にコンタクトを要請する機能のことです。申請をもらえば、外部の人たちともSlackで連携してチャンネル機能を利用できるようになります。

チャンネル機能・コネクト機能の使い分けを理解できずに活用しきれていないユーザーも少なくありません。上手に使い分けして、社内外のコミュニケーション効率化に役立てましょう。

簡単な音声ミーティングに利用できる「ハドルミーティング」

複数人でビデオ通話を行う場合、ルーム予約や予定調整といった準備が必要です。しかし、チームの動きを止めてしまう恐れがあります。

Slackに搭載されている「ハドルミーティング」を利用すれば、Slack内で簡易的にミーティングを実施できます。簡単にユーザーを招待できることはもちろん、書き込みやカーソル操作を共有しつつ、資料をやり取りすることも可能です。自分の作業を行いつつ会話できることから、ちょっとした質問や短時間の会議などで利用しやすい機能だといえます。

Slackを活用できるシーン

シーン1:社内の情報共有に利用する

職場内で離れた席にいる従業員と連絡したり、テレワークに対応したりと、移動不要のコミュニケーションを実現できます。また、メールなどでは手間がかかっていた資料送付や指摘項目の指示を気軽に実施可能です。まずは、チャンネル機能を利用してコミュニケーションが必要なユーザーを招待してみましょう。

プチ会議や資料説明、添削などをリアルタイムで実施したいなら、ハドルミーティングがおすすめです。画面共有しつつ内容を説明できるので、資料を持ち運ぶ必要がなくなります。

シーン2:業務委託先とのコミュニケーションに利用する

業務委託先と仕事をする場合、作業状況の確認や情報共有、受け取った資料・データの指摘などが必要です。しかし、毎回Web会議を利用すると、会議室の予約が必要になることから、お互いの作業を止めてしまいます。

業務委託先とのコミュニケーションが頻繁に必要なら、Slackのコネクト機能、チャンネル機能、ハドルミーティングを利用して、気軽に連絡できる環境を整えましょう。Slackをコミュニケーションのプラットフォームとすることで、連絡の管理が楽になります。

Slackで使えるショートカットキーを一覧で紹介

Slackの機能を活用すれば、チームコミュニケーションを大幅に効率化できます。しかし、チーム数、チャンネル数が増えてくると、管理が複雑化してSlackの操作数が増えてしまうでしょう。

そこで覚えると便利なのが、Slack内の操作が簡単になる「ショートカットキー」です。Slack公式ページに掲載されているショートカットキーのうち、業務で使えるキーを抜粋しましたので、業務効率化の参考にしてください。

基本操作

| アクション | Macの場合 | Windows,Linuxの場合 |

|---|---|---|

| 新しいメッセージを作成する | Command + N | Ctrl + N |

| メッセージ送信を取り消す | Command + Z | Ctrl + Z |

| ステータスを設定する | Command + Shift + Y | Ctrl + Shift + Y |

| ファイルをアップロードする | Command + U | Ctrl + U |

| ダウンロードしたファイルをすべて表示する | Command + Shift + J | Ctrl + Shift + J |

会話/メッセージの移動

| アクション | Macの場合 | Windows,Linuxの場合 |

|---|---|---|

| 別の会話へ移動する | Command + K | Ctrl + K |

| 会話の最新の未読メッセージに移動する | Command + J | Ctrl + J |

| 前後の未読チャンネルまたはダイレクトメッセージ(DM)に移動する | Option + Shift + ↑Option + Shift + ↓ | Alt + Shift + ↑Alt + Shift + ↓ |

| ブックマークを表示する | Command + Shift + S | Ctrl + Shift + S |

| 会話の詳細を開く | Command + Shift + I | Ctrl + Shift + I |

メッセージの既読・未読

| アクション | Macの場合 | Windows,Linuxの場合 |

|---|---|---|

| 現在の会話のメッセージすべてを既読にする | Esc | Esc |

| すべてのメッセージを既読にする | Shift + Esc | Shift + Esc |

| メッセージを未読にする | Option + Click | Alt + Click |

ワークスペースの切り替え

| アクション | Macの場合 | Windows,Linuxの場合 |

|---|---|---|

| 前後のワークスペースに切り替える | Command + Shift + [Command + Shift + ] | Ctrl + Shift + [Ctrl + + ] |

| ワークスペースを指定して切り替える | Command + 番号(上から昇順) | Ctrl + 番号(上から昇順) |

Slackを導入するメリット

Slackのダウンロードを検討しているなら、導入するメリットを把握しておきましょう。導入するメリットは、大きく分けて次の3つです。

- 高性能な無料版を使える

- メッセージを修正できる

- リアクションを自分で設定できる

特に魅力的なのが、ビジネスでも無料版の機能で問題なく利用できることです。履歴保管やインテグレーション数といった条件はありますが、なかには問題なく対応できるチーム・企業もあるので、まずは無料版から導入してみましょう。

また、一度送信したメッセージの修正が行えるほか、相手からのメッセージに対してリアクションボタンが設けられているなど、返信不要のコミュニケーションを実施できます。リアクションボタンは自分で好きな画像を設定できるなど、面白い設定機能を搭載していますので、独自のリアクションボタンを設定してみてはいかがでしょうか。

Slackを導入するデメリット

Slackの利用には、少なからずデメリットがあります。自社で利用する目的に対して問題ない項目なのか確認してみてください。

- インターネット環境が必要である

- タスク管理を行えない

- チャンネルを立ち上げすぎると管理が複雑化する

Slackは、インターネット環境でしか利用できません。外出時であればポケットWi-Fiなどを利用しましょう。また、Slackはチームコミュニケーションツールであるため、タスク管理などは実施できません。タスク管理を行う場合には、別ツールの導入が必要なので注意しましょう。

最後に、チームの目的別に設定できるチャンネル機能ですが、細かく立ち上げすぎると、何のやり取りを行うチャンネルなのか分からなくなってしまいます。事前に必要なチャンネルを検討し、必要最小限の立ち上げに留めましょう。

Slackの基本機能とショートカットを覚えて業務に活用しよう

Slackの基本機能を理解できれば、円滑にチームコミュニケーションを図れるようになります。また、ショートカットキーを覚えることによって、ワークスペースやチャンネル数が増えた場合に素早く対応できるでしょう。

Slackは、社内だけではなく社外コミュニケーションにも活用できる便利なツールです。今まで使いきれていなかった機能がある人は、実際に試してみてください。

投稿 Slackの基本的な機能と使い方。覚えておくと便利なショートカットを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 社内チャットはうまく使えてる?チャットワークの便利な使い方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、チャットワークの導入メリットや具体的な活用事例についてご紹介します。チャットワークの利便性をさらに高めるポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

チャットワークのメリット

チャットワークのメリットはさまざまありますが、なかでも注目したいのが以下の3つです。

- 日本企業のニーズにフィットしている

- UIがシンプルで使いやすい

- タスク管理機能が便利

ここでは、それぞれの利点がどんな効果をもたらすのかについて解説します。

日本企業のニーズにフィットしている

チャットワークは日本企業が運営しているため、日本の企業と相性のよい点がメリットです。社内チャットツールには複数のサービスがありますが、多くのサービスはアメリカなどの海外で誕生したツールです。

そのため、基本的なユーザーインターフェース(UI)などは英語圏のユーザーを前提として構築されていることが多く、日本語や日本人にとって最適解ではないことから、使いづらさを覚えるケースも少なくありません。

一方、チャットワークは日本の企業や事業者を前提としたサービスであるため、こういった問題に直面することは多くありません。サポートも日本語で提供しているため、安心して利用できます。

UIがシンプルで使いやすい

チャットワークが高い評価を集めている2つ目の理由は、UIのわかりやすさです。チャットワークはIT導入が進んでいない中小企業などでの利用も想定しているので、複雑な機能はできる限り削ぎ落とし、わかりやすさを重視して設計されています。

多機能であることは便利な反面、ツール活用に慣れていない人にとっては混乱の原因となるため、必ずしもベストであるとは限りません。その点チャットワークは、多機能性よりも使いやすさを重視しています。チャットツールに多くの機能を求めない人には、非常に便利なサービスだといえるでしょう。

タスク管理機能が便利

チャットワークはただチャットをするだけのサービスではなく、タスク管理機能も提供することで、現場の業務効率化に貢献しています。タスク管理ツールは、従業員ごとのToDoを表にし、チェック機能などを使ってタスクの内容や、タスクの期限を設定できるサービスです。

タスク管理に特化したサービスも複数ありますが、タスク管理単体ではそのサービスをその都度展開する必要があり、タスク管理そのものの負担が発生してしまいます。チャットワークを使えば、普段使用しているチャットツールと合わせてタスク管理も並行して行えるため、アプリを切り替える必要がなく非常に便利です。

チャットワーク活用事例1:木村石鹸工業株式会社

石鹸メーカーの木村石鹸工業株式会社は、チャットワークを軸としたDXに成功し、自社ブランドの立ち上げも実現しています。

新規事業の立ち上げには多くの人が同時に携わり、扱う情報量も必然的に増加しますが、そこで活躍したのがチャットワークです。ITが苦手な社員でもすぐに使いこなせるチャットワークを導入することで、拠点間で迅速かつ容易にコミュニケーションを取れるようになり、スピーディな事業立ち上げを実現しました。

メンバー同士が離れていてもリアルタイムのコミュニケーションに強い組織に生まれ変わる上で、チャットワークは重要なインフラとして機能しています。

公式:ChatworkをはじめとするDX化でプライベートブランドの立上げにも成功

チャットワーク活用事例2:岡崎鋼材工具株式会社

鋼材・工具の販売や土木工事を請け負う岡崎鋼材工具株式会社は、コミュニケーションミスから発生する誤配送コスト削減にチャットワークを有効活用しています。

同社ではこれまで、電話による聞き間違い・言い間違いによるコミュニケーションミスが災いして、顧客からのクレームや営業担当者との連携ミス、部品の誤配送が相次いでいました。

これを解決する上で役に立ったのが、チャットワークです。受発注業務を同ツールに移行することにより、聞き間違いや言い間違いのリスクを大幅に削減しました。その結果、同社における誤配送のコストを1/10にまで抑えることに成功し、スムーズ・スピーディな対応や正確な業務遂行によって顧客満足度の向上にも貢献しています。

チャットワーク活用事例3:弁護士法人菰田総合法律事務所

弁護士法人菰田総合法律事務所は、チャットワークを活用してコミュニケーションコストの削減やデータ管理の効率化を実現しています。

士業という職業柄、担当者はオフィスにいる時間よりも外出している時間が長いというケースも珍しくなく、PCから情報を確認できないケースが頻発していました。チャットワークはPC以外のスマホやタブレットからの利用にも最適化されているため、外出先からでも円滑なコミュニケーションや情報共有を行うことができます。

情報共有の品質向上だけでなく、データそのものの管理にもチャットワークは活躍しています。実質データ保存期間が永久である点を利用し、何年も前の案件をすぐに検索して引き出すことで、事実確認や情報の収集に係るコストを削減しています。

公式:社内外の情報共有をChatworkに一本化し、弁護士の生産性が2倍に

チャットワークをフル活用するためのポイント

チャットワークを有効活用する上でポイントとなるのが、基本的な機能への理解です。シンプルで使いやすいことが高く評価されているチャットワークですが、タスク管理機能やデータ保存・検索機能の利便性の高さにも注目することで、従来の業務をより効率的に実現できる可能性もあります。

UIがシンプルなので、ITリテラシーが低くても導入しやすく、全社的なツール導入にも活躍するのがポイントです。自社の課題に合わせて、最適な導入アプローチを検討すると良いでしょう。

チャットワークへの理解を深めて有効活用を実現しよう

チャットワークは国内企業が運営するサービスということもあり、これまでツールを使ったことがない企業にも使いやすい設計となっているのが特徴です。

導入事例を参考にしてみると、チャットワークの採用をDXのきっかけにしている企業も見られ、デジタル活用に慣れていない企業の足がかりとしても優秀なサービスであることがわかります。導入費用も比較的リーズナブルであるため、全社的な運用体制を整備しやすいのが強みです。

ITツールの導入に尻込みしている企業も、既存の導入事例を参考にすることで、導入のきっかけを見出すことができます。導入事例や基本機能への理解を深めて、同ツールを有効活用しましょう。

投稿 社内チャットはうまく使えてる?チャットワークの便利な使い方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 議事録を作成する目的とは?作成のコツからお役立ちツールをご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで活用したいのが、議事録作成に活躍するツール群です。これらのツールを有効活用することで、議事録作成の負担を大幅に削減できます。本記事では、議事録作成の目的や作成のコツ、お役立ちツールなどをご紹介します。

議事録とは

議事録とは、社内会議やクライアントとのミーティング内容を明文化して記録した文書のことです。社内での情報共有や事実確認はもちろん、案件によってはクライアントに議事録を共有する場合もあります。そのため、メモとは異なりある程度の体裁を整えて作成する必要があります。

また、取締役会における議事録は「取締役会議事録」と呼ばれ、会社法によって作成が義務付けられています。取締役会において述べられた意見、議事の経過や結果などの定められた内容を書面または電磁的記録をもって作成しなければなりません。

このように、議事録は重要性の高い文書でありながら、作成業務そのものはあまり現場で好まれていません。会議に合わせて文書を作成するという業務負担の大きさはもちろん、議事録作成に起因して本来の業務時間が奪われ、残業発生の要因となりやすいためです。

議事録を作成する目的

議事録を作成する目的は、会議内での意思決定やその経緯を記録しておくためです。

会議に参加していない人へ情報を共有する場合、決定事項だけを伝えても納得感を得ることはできません。決定に至った経緯、発言者が誰かということも踏まえて情報を共有することで、初めて有意義な情報共有が実現します。

また、誰が言い出したことで決定したのか、という責任の所在を明らかにする上でも議事録作成は重要です。大きなプロジェクトの場合、責任者が明らかでなければ推進力を得られなかったり、意思決定に遅れが出てプロジェクトが頓挫したりする可能性があるためです。

議事録の書き方

ここで、基本的な議事録の書き方について確認しておきましょう。議事録を作成する際のポイントとしては以下が挙げられます。

- 主語述語を明らかにする

- 発言者を明らかにする

- 定量的な情報を明らかにする

- 余計な情報を排除する

主語述語を明らかにすることは、その発言の趣旨を掴む上で非常に重要です。合わせてその発言が誰から発せられたのかを記録しておくことで、意思決定の責任者を文脈から特定することにも役立ちます。

また、議事録において重要なのが定量的な情報を明文化することです。例えば金額や商品数などの数字情報がこれに当てはまりますが、その数字の大きさによって発言の意味が大きく変わるため、明らかにしなければなりません。

「大体これくらい」ではなく、会議が終わった後からでも具体的な情報として把握できるよう整理しておくことで、発言の意図を正しく掴んだり、意思決定者の適切な状況判断を促すのに役立ったりします。

また「えー」や「あの」といった、記録としては不要な発言を排除することにより、文書としての読みやすさを確保できます。

議事録作成のコツ

議事録作成を行う上では、いくつかのコツをあらかじめ覚えておくことが大切です。例えば「空・雨・傘」と呼ばれているフレームワークの活用です。これは問題解決のステップを踏むためのもので、多くの企業が採用している意思決定のアプローチです。

- 空=事実(空の色が黒い)

- 雨=事実の解釈(雨が降りそうだ)

- 傘=判断(傘を用意しておかなければ)

頭の中にこのフレームワークを描くことで、会議の内容や趣旨を掴みやすくなり、文書として可読性の高い議事録を作成できます。

あるいは5W1HやPREP法といった、基本的なフレームワークも議事録作成に活躍します。5W1Hは「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」を指す言葉ですが、これらの要素はいずれも議事録作成においては無視できないものです。情報の過不足をなくすためにも、議事録には5W1Hが正しく含まれているか確認しましょう。

PREP法は「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(まとめ)」という文章の書き方を説明するもので、合理的に納得感を持って物事を伝える上での基本的なフレームワークです。

いずれも議事録作成において役立つため、身につけておくことをおすすめします。

議事録作成・管理に役立つチームコラボレーションツール

最後に、議事録の作成や情報共有、保管作業の効率化に役立つチームコラボレーションツールをご紹介します。議事録だけでなく、グループウェアとしても使えるものばかりなので、社内インフラの整備にご活用ください。

NotePM

NotePMは、社内のナレッジ共有に特化した機能を備えるツールです。Wiki形式でメンバーが自身の持つ知識やノウハウ、学んだことを編集し加えていくことで、リアルタイムでの正確な情報共有を実現します。

便利なエディタ機能を備えており、ストレスフリーで文書作成できるだけでなく、テンプレートを使って短期間での文書作成をサポートします。

・NotePMの参考価格

プラン50:30,000円(ストレージ500GB、編集可能なユーザー登録50まで、閲覧のみのユーザーは無料)

・NotePMの参考レビュー

プロジェクトごとに資料や議事録の作成から共有まですることが可能。

NotePMへのレビュー「ナレッジ共有から業務効率化も可能なツール」より

煩雑化していた社内情報も一元的に管理が可能となり、部署の壁を越えてナレッジの蓄積と共有に貢献。

また、ナレッジ共有のみでなく定型業務のマニュアル管理に関しても、バージョン管理等もしっかりでき、有用なツール。

Backlog

ウェブ制作やソフト開発、広告代理店など幅広い業種で導入されているのが、Backlogです。シンプルで直感的なデザインを採用し、ITに不慣れな従業員でも文書作成を効率化できます。

メンバーの業務やタスクをまとめて管理できる機能を使って、情報共有や進捗状況の把握を容易にします。議事録のような文書も簡単に共有できるので、1つひとつの業務負担を軽減して全体の業務効率化に貢献します。

・Backlogの参考価格

スタンダードプラン:17600円/月(ユーザー数無制限、100プロジェクトまで)

・Backlogの参考レビュー

実際に行事に関する議事録をいろいろなソフトでまとめてみましたが、このアプリを使うことによって簡単に編集ができるようになり今までかかっていた時間の3分の1まで抑えることができるようになりました。最近になってこのアプリを使い始めています。こういったアプリを複数使ってはいるのですが、今のところ手ごたえ的にとても良いです。

Backlogへのレビュー「議事録、会議録はぜひ!簡単に編集できます。」より

kintone

社内に散らばって存在する各種文書を統合する上で活躍するのが、kintoneです。ExcelファイルやWordファイル、メール、PDFなどの各種文書をクラウドでまとめて管理できるため、議事録の共有負担を軽減して業務効率化に貢献します。

情報共有はチーム単位で行えるので各メンバーに1人ずつ連絡する必要もなくなり、業務の属人化を回避して引き継ぎの負担も軽減します。

・kintoneの参考価格

スタンダードコース:1500円/月/1ユーザー

・kintoneの参考レビュー

分かりやすいUIとJavaScriptを用いた拡張性の高さ、利用人口の多さが挙げられます。

kintoneへのレビュー「まさしく業務改善プラットフォーム」より

顧客名簿や議事録管理などの基本的な機能あればデフォルトの機能で直感的に作成、運用できると思います。

また、JavaScriptによる拡張性が極めて高く、あらゆる業務プラットフォームを構築できる可能性を秘めています。

ツールを活用して議事録作成を効率化しよう

議事録作成は負担が大きい作業ですが、組織活動には欠かせない役割を果たすことから、軽視できない業務だと言えます。議事録作成はポイントを押さえて取り組むことはもちろん、ツールを活用することで、正確な情報共有や作成負担の軽減が可能です。積極的にツールを導入し、議事録作成業務を効率化しましょう。

・議事録の効率化については以下の記事もご一読ください

投稿 議事録を作成する目的とは?作成のコツからお役立ちツールをご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 メタバースで今後仕事はどう変わる?ビジネスの活用事例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>メタバースとは、簡単に言えば仮想空間を表します。しかし仮想空間と一口に言っても、技術に関わる部分と空間そのものの呼び方が変わります。そこで今回はメタバースの正しい定義や、仮想オフィス、ビジネスへの活用事例などを詳しく解説します。

メタバースとは何か?

メタバースは、現実を超越した「メタ(meta)」とどこまでも広がる空間「ユニバース(universe)」を組み合わせた言葉です。インターネット上に構成される3次元の世界のことで、コンピュータグラフィックスを用いて仮想空間として表現されます。

メタバースの世界に入るには、自身をアバターと呼ばれる分身に置き換えます。アバターを操作することで3次元の中を自由に移動し、仲間と集まって会話を楽しめます。またメタバース内でショッピングができるサービスもあり、日常生活をそのまま体験できます。

一方、メタバースと混同されがちなのがVRです。VRは「バーチャルリアリティ(Virtual Reality)」を略した言葉で、日本語では「人工現実感」「仮想現実」を意味します。分かりやすく言うと、専用ゴーグルなどで限りなく現実に近い実体験を得るための「技術」のことです。つまりコミュニケーションなどの交流が行える仮想空間をメタバース、現実のようにリアリティのある体験ができる技術がVRという位置づけになります。

メタバースが注目される理由

メタバースが注目されるきっかけとなったのが、2021年のFacebook社による社名変更です。新たな社名を「Meta」とし、メタバース分野への投資を1兆円規模で行うことが発表されました。それを皮切りに、GoogleやMicrosoftなどの大手企業も次々と投資を始め、世界的な市場拡大が進んでいます。

参考:メタバース、次世代技術プラットフォームの市場規模は8000憶ドルに達する可能性 | Bloomberg

また、IT分野における技術革新も注目される理由の1つです。インターネットが当たり前のように使える今、誰でもメタバースの利用が可能です。加えて、コンピュータグラフィックスの技術も向上し、よりリアルな空間やアバターの動き、顔の表情などが実現されています。ゴーグルが軽量化されワイヤレス利用もできるようになり、コンテンツ全体のクオリティも進化し続けています。

コロナ禍の経験によって、社会全体が対面しないコミュニケーションにシフトしている点も、メタバースが注目される理由の1つです。メタバースを利用すれば仮想空間の中で臨場感のあるコミュニケーションが可能となるため、新たなビジネスチャンスとして参入する企業も増えています。

メタバースによって仕事はどう変わる?

メタバースによって今後の仕事はどう変わるのか、見ていきましょう。

ゲーム業界

メタバースとゲームは親和性が高く、すでにいくつかのタイトルで採用されています。アバターを操作して世界中の人々とコミュニケーションを取ったり、建物を建築したり、敵と戦ったりするなどのコンテンツが提供されています。今後も市場規模の拡大が予想され、関連技術者の需要が増える見込みです。

不動産業界

すでに一部の企業で導入が始まり、住宅展示場の内見会をメタバースで提供しています。立地や交通環境、部屋の奥行き、室内から見た景観などが立体的に表現され、臨場感を持って体験することができます。遠方の利用者も増えるため、成約率の向上につながります。

医療業界

医療業界の団体や企業が参入し始め、アバターを用いたオンライン診療やメンタルケアサービス、注射手技の研修、手術支援ロボの操作などの実用化が進められています。業務の一部をメタバースに置き換えることで、医療従事者の業務効率化に役立ちます。

観光業界

コロナ禍をきっかけに、観光業界でも導入が進んでいます。メタバースによる観光は、時間や場所、世界情勢、身体的事情などに関わらず誰でも参加可能です。実際の旅行よりも低価格で体験できることから、今後も利用者の増加が見込まれます。

小売業界

バーチャルショッピングが普及することで、オンラインに比べてより現実に近い商品選びが可能となります。店員またはAIと会話をしながら商品を選定し、購入者の体型に合わせたアバターのモデルで試着できます。また、メリットがあるのは顧客だけでなく、経営側も店舗出店にかかるコストや人件費の削減につながります。

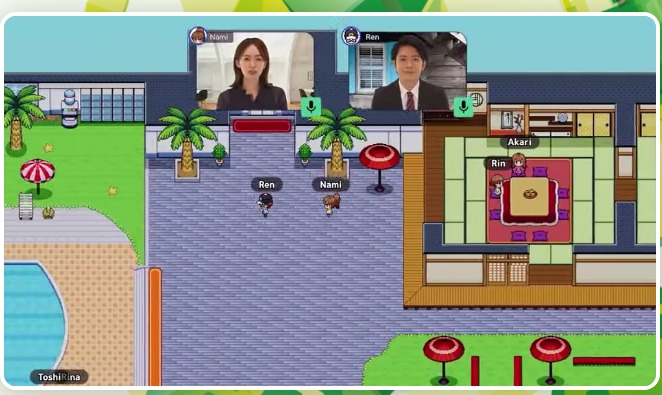

オフィス関連

メタバースによってオフィスを再現し、その中で勤務や作業状況を可視化します。各社員の状態はアバターの状態や表情、位置で表現されるため、「商談中」「取り込み中」などが確認できます。通常のテレワークに比べると他のメンバーと一体感が得られ、臨場感を持って業務が行えます。

メタバースによるビジネス活用事例

ここからは、よく知られているメタバースの活用事例をご紹介します。

あつまれ どうぶつの森

任天堂株式会社が提供する「あつまれ どうぶつの森」は、アバターを操作して無人島生活を楽しめるゲームです。他者と交流しながらショッピングや釣り、DIYなどを仮想世界で楽しめます。

マインクラフト

スウェーデンのMojang Studios(モヤンスタジオ)が提供する「マインクラフト」は、他のプレイヤーと交流しながら独自の世界を冒険するゲームです。ブロックを自由に配置して建築を楽しんだり、サバイバル生活を体験したりできます。

バーチャル伊勢丹新宿店「REV WORLDS(レヴワールズ)」

株式会社三越伊勢丹ホールディングスが提供する「REV WORLDS」は、仮想の新宿を舞台としたショッピングモールです。デパ地下やファッション、ギフトなどさまざまなショップが出店されており、実際に販売されている商品の購入が可能です。

バーチャルOKINAWA

株式会社あしびかんぱにーが提供する「バーチャルOKINAWA」は、沖縄を観光しながらショッピングやイベントを楽しめるコンテンツです。世界遺産はもちろんのこと、商店街の雰囲気や伝統文化まで臨場感あふれる体験が可能です。

メタバースの進化に合わせてビジネスツールを見直してみよう

一昔前まで、メタバースは映画や小説などフィクションのものでした。しかしIT技術の革新によって、今では現実社会のビジネスにまで浸透しつつあります。世界的な企業が参入し始めたこともあり、いち早くビジネスに取り入れることが大きな成功につながる可能性があります。メタバース関連ツールの動向は今後も要注目です。

投稿 メタバースで今後仕事はどう変わる?ビジネスの活用事例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 社内チャットはSlackで決まり?メリットや導入事例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では社内チャットツールの中でもSlackに注目して、活用事例とともに導入の効果をご紹介します。Slackをより効果的に運用するための活用ポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

Slackのメリット

Slackは社内コミュニケーションツールの中で最も普及しているサービスの一種ですが、主なメリットとして以下の点が挙げられます。

- リモートコミュニケーションが可能

- マルチデバイスに対応

- 豊富なツールと連携可能

それぞれの利点を解説します。

リモートでリアルタイムのコミュニケーションができる

Slack導入による最も大きなメリットは、リモートワーク環境でもリアルタイムのコミュニケーションができる点です。

遠隔で社内メンバーと情報共有や確認を取りたい場合、電話やメールを使うのがこれまでは一般的でした。しかしこれらの方法は相手のタイミングをうかがう必要があったり、形式上のルールが多く運用が億劫だったりというデメリットもあり、ついついコミュニケーションを疎かにしてしまう問題を抱えています。

そこで活躍するのがSlackです。チャット形式でのコミュニケーションを採用し、気軽に連絡を取り合ったり、ファイルを共有したりしやすい設計になっています。

また、エンジニアの利用を前提とした設計にもなっているので、コードの共有などが行いやすいといった独自の仕様も実装されています。通常のコミュニケーションはもちろん、IT領域での業務が多い組織にとっては非常に便利なサービスです。

複数のデバイスから利用できる

Slackは、基本的にPCからの利用を想定したユーザーインターフェースとなっています。しかし、スマホやタブレット向けのアプリもリリースされているので、これらのモバイルデバイスからも簡単に利用できます。

外出先や出張先からメンバーとコミュニケーションを取りたいが、毎回ラップトップを取り出すのは面倒という場合もスマホからSlackを利用できます。PCは本業用に使って、連絡用にスマホを使いたいというケースにも対応できるので、使いどころは多様です。

また、アプリだけでなくブラウザからの利用にも対応しているため、アプリをダウンロードしていない、あるいは何らかの理由でインストールできない場合にも便利です。

ツール連携ができる

Slackは単体での利用はもちろん、他のサービスとの連携にも対応しています。例えばタスク管理ツールのTrelloやクラウドストレージのGoogleドライブ、MAツールのAdobe Marketoなど、ビジネスで活躍するツール全般に対応しています。

すでにこれらのツールを導入している場合、あるいはこれから導入を検討している場合、Slackと併用することで、更なる作業効率化の効果が期待できます。

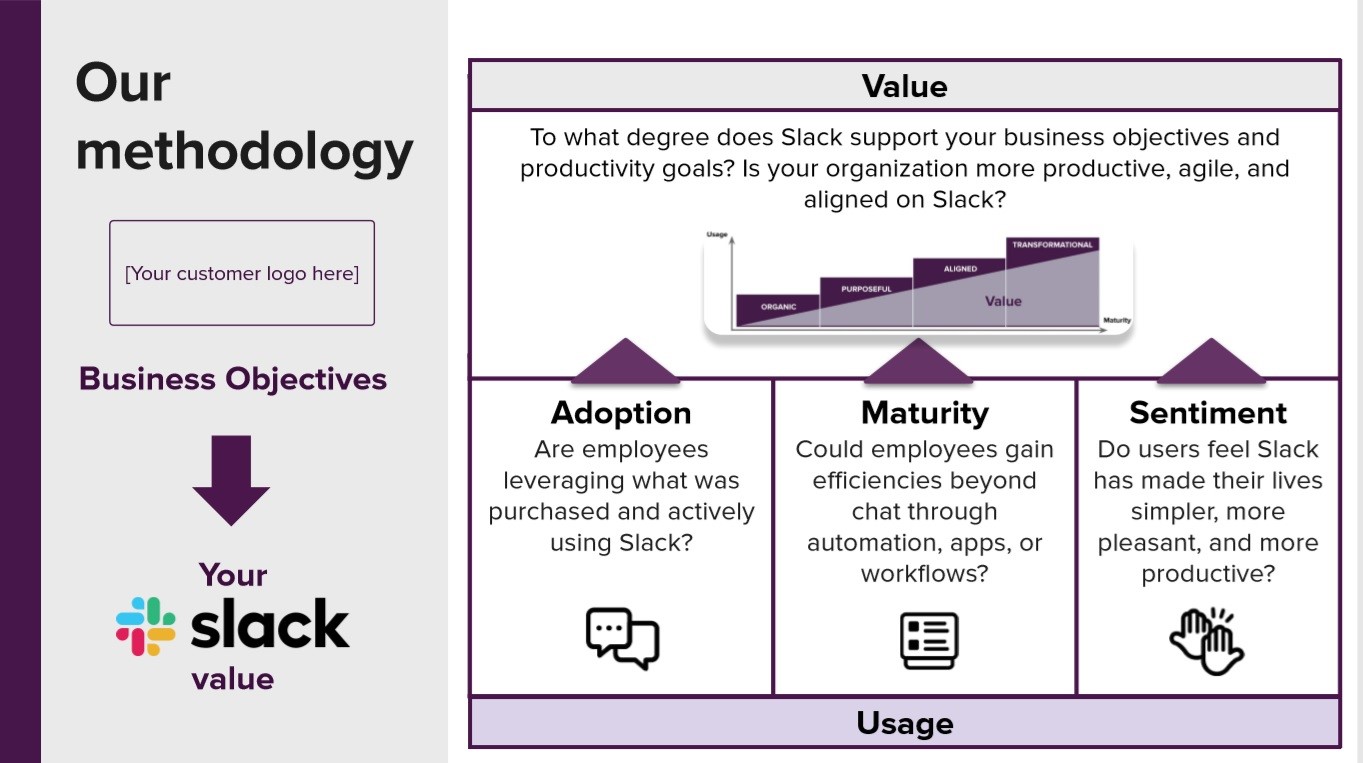

Slack活用事例1:BASE

ECサービスを提供しているBASEでは、全社的なSlackの導入により業務の効率化に取り組んでいます。同社がSlackを有効活用する方法として注目したのが、ツール連携機能です。部門ごとに異なるツールと連携し、Slackは社内全体でのコミュニケーションのハブとして有効活用しています。

GoogleドライブやGoogleカレンダーといった、汎用性の高いツールは社内全体で利用するために連携していますが、例えば総務・人事労務部門ではSmartHR、法務部門ではクラウドサインといったツールを導入・連携し、業務効率化に努めています。

また、エンジニアリングにおいてもSlackは有効活用されており、開発業務の効率化に貢献しています。ソフトウェア開発プラットフォームのGithubと連携してレビューを効率化したり、データモニタリングツールと連携して主要KPI実績をSlackチャンネルに流したりして、現場の負担軽減につなげています。

参考:BASEにおけるSlack活用術を大公開!〜Slackで始める業務改善〜

Slack活用事例2:GMOペパボ

IT企業のGMOペパボでは、Slackを通じてオープンな情報共有を進めることにより、全社的なコミュニケーションの活性化を促しています。同社がSlackを有効活用する上で重要視しているのが、グランドルールの徹底です。

情報共有の際には関心を持ってもらえるよう工夫する、共有があった際には何らかのフィードバックを行うなどのルールを徹底することで、メンバー同士の関係向上と生産性向上を両立しています。

また、プロフィール画像にはその人の人となりがわかる顔写真を使い、対面でのコミュニケーションに近い体験を再現することにも努めています。メール情報やカレンダー情報などもオープンにし、連絡手段を関係者に広く共有しています。

共有するコンテンツに合わせた、チャンネルの使い分けも徹底しています。コンテンツを混同してツール活用がかえって混乱を招かないよう、どのチャンネルで発信するか?ということもよく考える習慣が定着しています。

Slack活用事例3:NTTドコモ

大手通信会社のNTTドコモでは、導入の際の混乱を避けるべく、基本的な機能への理解と活用を社内で徹底し、導入に成功しました。

同社のような従業員規模の大きな会社の場合、新しいツールの導入があるたびに混乱をきたす場合があります。このような事態を回避するため、社内規定の見直しやセキュリティポリシーの設定によって、混乱をもたらすことのないよう導入前に徹底した取り組みが行われました。

社内の既存ツールとの互換性なども見直しを行い、社内に導入済みのツールと連携ができるかどうかを基準にSlackを選定し、更なる生産性向上に努めています。

参考:NTTドコモがSlackを導入した結果――その効果を表す「4つのキーワード」とは

Slackの覚えておきたい機能活用のポイント

Slackを活用する上でポイントとなるのが、基本的な機能への理解を深めることです。上記の事例ではいずれの会社でもSlackのベーシックな使い方の徹底、いわゆるワークスペースやチャンネル、メンション、DMといった機能を社内に広く浸透させ、有効活用が進むよう促しています。

また、外部ツールとの互換性の高さにも注目し、社内で利用しているツールと連携できるか、できない場合は代替ツールがあるかを確認し、そちらに乗り換えるといったことも効果的です。

Slackを活用して業務効率化を実現しよう

Slackは社内チャットツールとして便利なのはもちろん、社内の情報共有におけるプラットフォームとしても優秀なサービスです。Slackの基本機能への理解を深めて、メンバー間の意思疎通を強化し、生産性の高い環境を実現しましょう。

投稿 社内チャットはSlackで決まり?メリットや導入事例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Googleカレンダー以外にも選択肢はあるのか?目的別カレンダーソフトをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、Googleカレンダー以外のカレンダーを目的別にご紹介します。マイクロソフト製品と相性の良いカレンダーや社内向けのカレンダーなどを探している人は、ぜひ参考にしてください。

カレンダーツールとは

カレンダーツールとは、スケジュールやタスクを登録し、ひと目で予定を把握できるアプリケーションです。自分の予定を登録するだけでなく、他の社員と予定を共有することができ、会議予約など他人のスケジュールを把握する必要がある場合に便利です。

パソコンからだけでなく、スマホ・タブレットからも閲覧・編集できるアプリケーションが多いため、外出先でも手軽にカレンダーを確認できます。

Googleカレンダーの機能

Googleカレンダーは、Googleアカウントを作成すれば個人でも法人でも利用できるカレンダーツールです。スケジュールの作成・編集はもちろん、GmailなどのGoogleサービスとの連携やリマインダー機能、サイレントモードなど便利な機能を多数搭載しています。

Googleカレンダーは、パソコン、スマートフォン、タブレットで使用でき、全ての端末で同期が可能です。専用のアプリをインストールしなくても、ブラウザ上でスケジュール管理が行える手軽さも魅力です。

最近ではGsuiteを中心としたワークフローを構築している企業は多いと思います。そこで今回はGoogleカレンダー以外のカレンダーをピックアップしていきます。

Microsoft製品と相性の良いカレンダー

Microsoft Outlook

Microsoft製品と相性の良いカレンダーをお探しの方には、Microsoft社が提供している「Microsoft Outlook」がおすすめです。WordやExcel、PowerPointなどのMicrosoft製品と簡単に連携できるため、Outlookを軸に使い込むほど作業の効率化が図れます。また、メールの送受信や管理もできるため、メールと予定表を1つの場所に集められます。

Microsoft Outlookを実際に利用しているユーザーからは、「タスクにフラグを立てられるため、重要なタスクにフラグを立てることで、仕事の漏れを防げる」「メール振り分け機能や予定表の共有ができ、仕事の効率性を上げられる」といった口コミが寄せられています。なお、Microsoft OutlookにはMac版も存在するため、Macユーザーも利用可能です。

・Microsoft Outlookの参考価格

お問い合わせ

・Microsoft Outlookの参考レビュー

以前は感じなかったがコロナ禍でリモート会議が増えてMicrosoftTeamsの会議の予定の送信、受信が便利。メールと予定表とTeamsの連携で他のオンラインミーティングのソフトよりもスムーズに開催、参加が出来るのは効率よく時間短縮できた。

Microsoft Outlookへのレビュー「ほんの少しだけ変更を繰り返すソフト」より

グループウェアに含まれるカレンダー

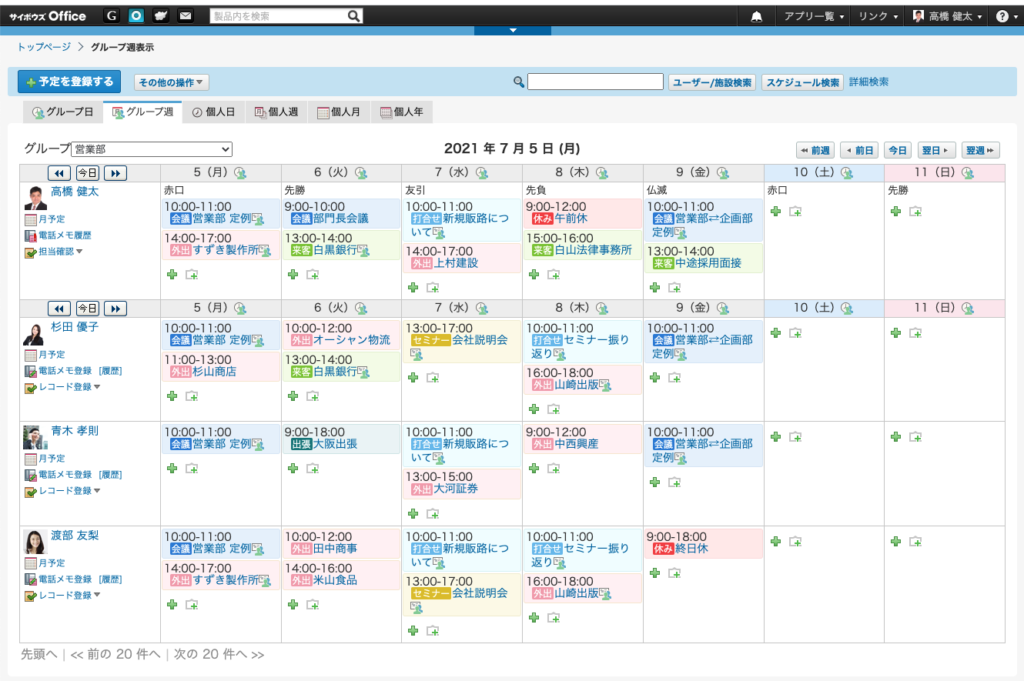

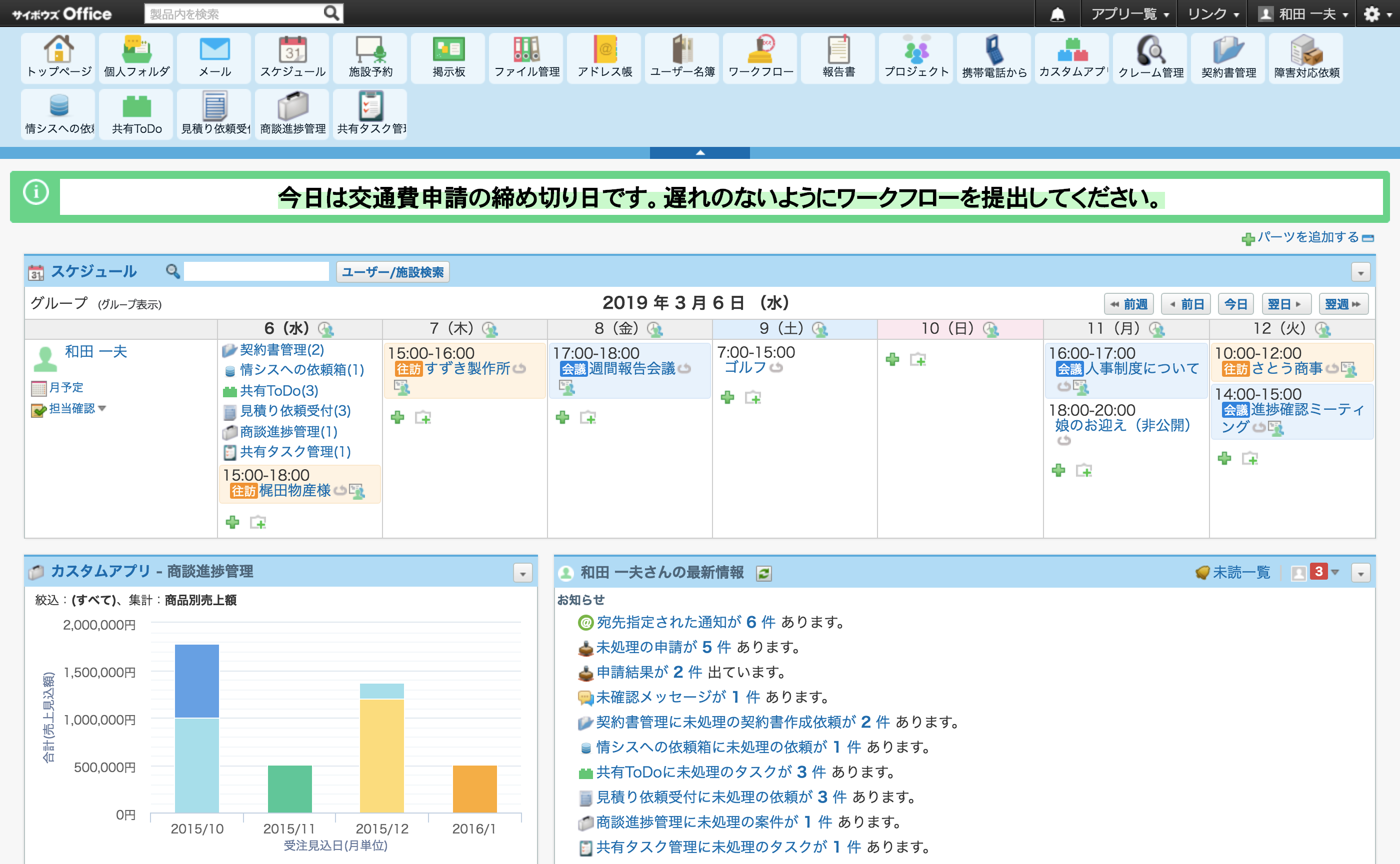

サイボウズOffice

サイボウズ株式会社が提供するサイボウズOfficeは、IT知識の有無や年齢に関わらず「誰でも使える」をコンセプトにしたツールです。

スケジュール・掲示板・ファイル管理・メッセージ・メール・ワークフロー・報告書など、ビジネスに必要な機能をワンパッケージに搭載しています。

サイボウズOfficeを実際に利用しているユーザーからは、「自分の使いやすいようにカスタマイズできるため、視覚的な分かりやすさがある」「システム管理者ではない、一般的なIT知識の人でも運用管理できる」といった口コミが寄せられています。

サイボウズOfficeは7万社以上に導入されており、製造・建設・宿泊・官公庁・医療など業界問わず利用されています。1ユーザー月額500円からという安価な料金で利用でき、30日間は全ての機能を無料で使用できるため、気になる方は試してみてはいかがでしょうか。

・サイボウズOfficeの参考価格

スタンダードコース:500 円 / 1ユーザー/月

・サイボウズOfficeの参考レビュー

・全体的に使いやすい。

サイボウズOfficeへのレビュー「簡易的に使うなら十分。」より

・メール、カレンダー、掲示板、ファイル保管 といったグループウェアの基本的機能は必要十分。

・特に掲示板はMSやGoogleが苦手な部分だが、サイボウズは国産らしく日本企業の要望に答えている。全社周知の方法として掲示板は日本では昔から一般的だが、それをweb上でうまく完結できる。使い方も難しくない。

desknet’s NEO

株式会社ネオジャパンが提供するdesknet`s NEOは、組織内での情報共有やコミュニケーション改善、業務の効率化などを促進する27機能が備わったツールです。利用者数の累計は471万人超と国内最大級の導入実績を誇ります。

実際にdesknet’s NEOを利用しているユーザーからは、「どのボタンを押せば何のページに飛ぶか視覚的に見やすい」「ブラウザ上で利用できるため、動きが早くストレスなく利用できる」といった口コミが寄せられています。

desknet`s NEOは、クラウド版とパッケージ版の2種類を準備しています。クラウド版は、1ユーザー月額400円からとリーズナブルなので社内に導入しやすいでしょう。

・desknet’s NEOの参考価格

クラウド版:400 円 / 1ユーザー/月

・desknet’s NEOの参考レビュー

・とにかくスケジュール機能が秀逸です。自分に関係する担当者(カスタマイズ可能)の予定を1画面で把握可能する事ができるので、都度画面遷移する必要が無いです。私の場合は1週間分の自分と関係者の予定を1画面で把握できるようにしています。

desknet’s NEOへのユーザーレビュー「日本人向けのスケジュール管理特化のグループウェア」より

・会議室、備品予約とも連携しているので、一度に登録できる所も気に入っています。

・予定を色分けしたり、アイコンも豊富なので、パッと見で判断できる点もポイントです。

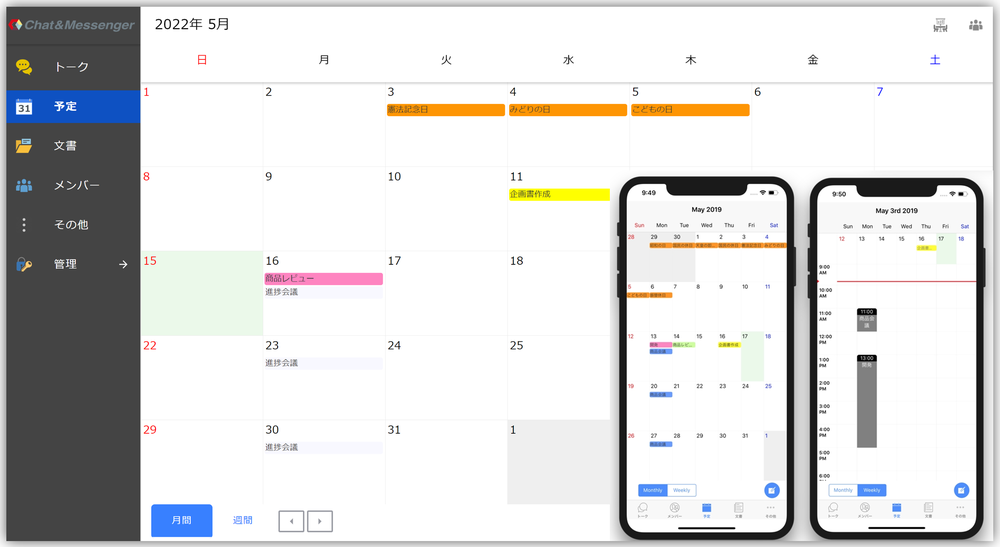

Chat&Messenger

株式会社Chat&Messengerが提供するChat&Messengerは、スケジュール管理・施設予約・ビジネスチャット・Web会議などの機能を統合したグループウェアです。ビジネスチャットやビデオ通話、スケジュール共有・タスク管理、回覧板、テレワーク・モバイル連携といったビジネスにおいて頻繁に使用する機能を無料で利用できるのが特徴です。

実際にChat&Messengerを利用しているユーザーからは、「導入が簡単」「社内のちょっとしたやり取りは、Chat&Messengerで事足りる」といった口コミが寄せられています。

・Chat&Messengerの参考価格

クラウド・モバイル:300 円 / 1ユーザ/月額

・Chat&Messengerの参考レビュー

IPメッセンジャーのように気軽に使用できる。かつ、チャット形式なので関係者全員でやりとりする際に便利。

Chat&Messengerへのレビュー「オンプレミスのチャットツール」より

スケジュール機能もあり、ミーティングのスケジュール管理なども円滑に行える。

オフィスの座席管理に含まれるスケジューラー

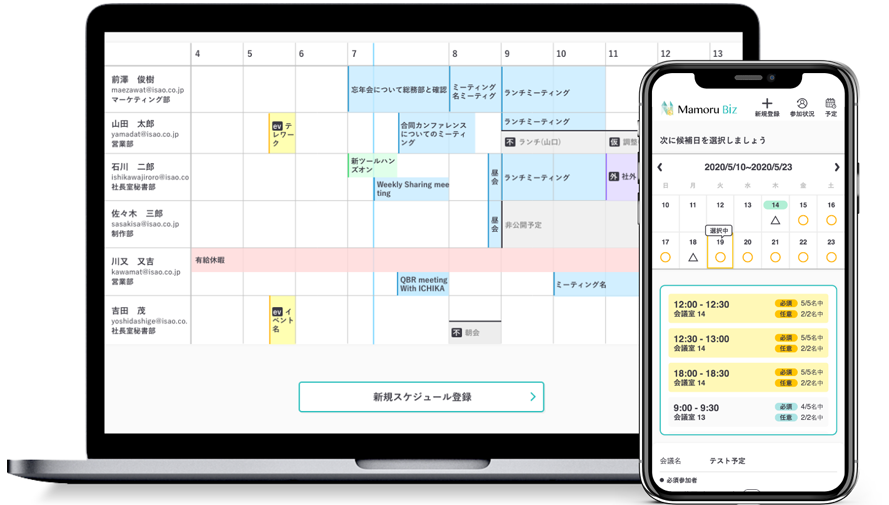

Colorkrew Biz(旧:MamoruBiz)

株式会社Colorkrewが提供するColorkrew Bizは、「名もなき仕事を減らす」をコンセプトにしたツールです。スケジュールの調整や会議室の予約、備品管理、郵送物の送付など、名もなき仕事に当てる時間を削減できます。

実際にColorkrew Bizを利用しているユーザーからは、「QRコードを読み取るだけで簡単に棚卸や備品の貸出、座席管理ができる」「利用者が使いやすいように頻繁にアップデートしてくれる」といった口コミが寄せられています。

・Colorkrew Bizの参考価格

プレミアムプラン:100,000円/月

・Colorkrew Bizの参考レビュー

テレワークの定常化によりオフィスレイアウトもフリーアドレスに変更となった。来客対応、会議などで一時的に席を外しているのか、テレワークなのかがグループウェアの予定表からは判断が難しく同僚とのコミュニケーション前に調べる煩雑さが懸念となっていた。MamoruBizを導入することで、スケジュールやチャットツールでの作業が大幅に減った。その他備品を借りたい場合も都度管理者へ聞くのではなくMamoruBizから確認することで備品管理者の負荷が軽減された

Colorkrew Bizへのレビュー「QRコードで簡単に座席・備品の見える化で無駄な捜索時間の低減」より

Googleカレンダーの機能性を踏襲したツール

rakumoカレンダー

rakumo株式会社が提供するrakumoカレンダーは、大規模から小規模まであらゆる規模単位で利用しやすいカレンダーソフトです。企業の階層型組織に適用するようにGoogle カレンダーを日本企業向けに再デザインしており、部署単位、プロジェクト単位、チーム単位などで使いやすいのが特徴です。

実際にrakumoカレンダーを利用しているユーザーからは、「予定を色分けできるため、情報整理しやすい」「Googleカレンダーと連携できるため、使いやすい」といった口コミが寄せられています。

・rakumoカレンダーの参考価格

rakumoカレンダー:100円 / 1ユーザー

・rakumoカレンダーの参考レビュー

今までGoogleカレンダーを使っていましたが、各自が勝手にカレンダーを登録して共有しており、ルールも設けてなかったため中々のカオスなカレンダーになっていました。業務効率化を見直す際にカレンダーもrakumoカレンダーに切り替えましたが今までのGoogleカレンダーのデータを流用したうえで利用開始したので最初から使えるカレンダーと感じました。インターフェースも特に迷うこともなくわかりやすいと思います。

rakumoカレンダーへのレビュー「Googleカレンダーがより使いやすく」より

自社に合うカレンダーを選定しよう

Googleカレンダー以外にも、様々なカレンダーツールがリリースされています。カレンダー専用のアプリケーションというよりは、グループウェアやチャットツールなどとの連携性を重視して導入することで、ただ社員のスケジュールを把握する以上の効果があります。最近ではWeb会議ツールとの連携機能も広がっているため、自社の普段からの働き方に合わせて最適なツールを導入しましょう。

投稿 Googleカレンダー以外にも選択肢はあるのか?目的別カレンダーソフトをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Gmail(Gメール)以外の選択肢とは?注目のクラウドメールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかしビジネスメールの場合、独自ドメインや高いセキュリティ対策も重要です。そこで本記事では、Gmail以外のビジネス向けクラウドメールをご紹介します。グループウェアとの連携やシステム画面の特徴も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

Gmail(メール)の特徴

Gmailといえば無料で使えるクラウドメールアプリケーションとして知られており、Chormeブラウザとの連携が優れている点があげられます。また、Googleアカウントとの紐づけにより、デバイスを問わずに利用できる点も人気です。プライベートだけでなく、商用利用にも耐えられるストレージをもっているため幅広い業種で利用されています。強いて別のツールを使うとなると、「セキュリティ」「インターフェイス」が挙げられます。特にインターフェイスについては、Outlookなら当たり前にできたフォルダ分けや転送機能といった点がストレスに感じられることもあるでしょう。

目的別に選べるクラウドメール6選

前項で紹介したGmailの特徴を踏まえて、他の選択肢がどのようなシステムがあるか紹介していきます。

1.多機能なメール共有システム:Mailwise(メールワイズ)

メールワイズは、複数人でメールを共有・管理できるクラウドメールシステムです。国産グループウェアの開発で高い評価を得ているサイボウズ社が提供しており、顧客対応をサポートする機能を豊富に搭載しています。

メールの返信や担当者の対応状況を可視化するだけでなく、電話・訪問履歴も一元で管理できるのが特徴です。過去のやり取りを時系列で把握できるので、担当者が不在でもスムーズに対応しやすくなるでしょう。担当者の引継ぎにも役立ちます。

メールの一斉送信機能は、BCCではなく各アドレスに個別送信するため、一斉メールで起こりがちなメール流出ミスを防止できます。文中の担当者名・会社名を自動で挿入してくれるテンプレート機能も便利です。

メールでの受注や問い合わせが多い企業、メール管理や情報共有の効率化を目指している企業におすすめのツールです。

・メールワイズの参考価格

スタンダードコース:500円/月/ユーザー

・メールワイズの参考レビュー

サイボウズGaroonと連動するメールツールとして導入。

メールワイズへのレビュー「チームでの管理が簡単なメールツール」より

お客様からの問合せに対してチームで返信対応する使い方をしています。

各メールに対して担当者の割り振りや、引き継ぎ用のメモ機能など必要な機能は充分揃っています。

コストも低く抑えられるので、サイボウズを導入されている企業であれば良い選択だと思います。

2.Microsoftサービスを使用している企業におすすめ:Exchange Online

Exchange Onlineは、Microsoft社が提供するクラウドメールシステムです。WindowsOSや多くのクラウドツールを提供するMicrosoftの高度なセキュリティで、マルウェア対策・スパム対策機能などを通してビジネス情報を守れます。

ビジネス用メーラーとして利用の多いOutlookと統合できるため、Outlookや同社が提供するオンプレミス型のExchange Serverを利用してきた企業には特におすすめだと言えるでしょう。

WordやExcel、Microsoft Teamsなどがパッケージになったプラン「Microsoft365」にも含まれており、同プランでは独自ドメインアドレスを使用できます。普段からOfficeソフトを活用している企業は、パッケージでの導入を検討するとよいでしょう。

・Exchange Onlineの参考価格

Exchange Onlineプラン1:430円 / 月相当(年間契約)/50 GBメールボックスの容量/ユーザー

・Exchange Onlineの参考レビュー

自社メールサーバーを自前もしくはレンタルサーバーのメールサーバーで立てていてセキュリティに頭を悩ませている企業さんで、既にMS365のBusiness Standard 以上のライセンスをお持ちの場合は、今すぐにでも移行をお勧めします。メールボックスの移行も、現在IMAPでサーバーにメールを保管して利用されているのなら、Exchangeの方で現行のメールサーバーからメールボックスの内容を勝手に吸い取ってくれますので移行も楽ですし、何といってもADとの親和性が高いので導入時の大量アカウント設定も楽です。

Exchange Onlineへのレビュー「強力なセキュリティ、しかもフィッシングメール訓練にも対応」より

3.独自ドメインが利用でき、カスタマイズ性も高い:Zoho Mail

CRMをはじめとしたビジネスITツールを展開するZoho社のクラウドメールシステムです。

すべてのプランで独自ドメインを取得できるため、ビジネスメールとしての信頼性を高めたい、ブランディングを重視したい企業におすすめです。ドメインごとにメールの通知設定・アクセスレベル・迷惑メールの管理などをカスタマイズしたり、メンバーごとに利用権限を設定したりできます。

グルーピング機能を使えば、メールアドレスの公開範囲を設定できます。問い合わせ対応には複数人での管理ができる「公開グループ」、社内連絡用には「組織グループ」など、用途に合わせて使えるのも便利です。

メール画面はフォルダ形式のデザインで、Outlookなどのメールシステムを利用していた人も違和感なく導入しやすいでしょう。5ユーザーまで無料で利用できるので、小規模グループや、まずは試してみたいという方にもおすすめです。

・Zoho Mailの参考価格

MAIL LITE(5GB):120円 / ユーザー/月(年間払い)/30GB

・Zoho Mailの参考レビュー

社内メールが、かなり昔から利用している「レンタルサーバのメールサーバ」だったので、

Zoho Mailへのレビュー「もっと国内でも知られてほしい選択肢」より

・容量やセキュリティ面でメール環境として脆弱

・リモートワークに対応しづらい

という問題があった。

Zohoの導入で、ブラウザか専用アプリさえあればどこからでも最新のメールボックスを参照できるようになり、

またサーバのメールボックスが容量不足になることも避けられるようになった。

ZohoについてはGMailとは違いなじみ深いフォルダ形式でのUIを採用しているため、

社員の移行にともなう戸惑いが最小限で避けられたのがよかった。

Zohoはあまり国内では知られていないので今後がんばってほしい。

4.1,300万以上の導入実績を誇るビジネスメール:Active! mail

Active! mailは、累計1,300万アカウントで利用されおり、官公庁や教育機関への導入実績も豊富なメールシステムです。クラウド型のメールは、Active! mailをベースにスパムメールやウイルス対策を強化し、「Active! world」として展開しています。

Windowsデスクトップアプリのようなインターフェースと、使いやすいシンプルな操作性が魅力ですが、ビジネスメールとしての機能も充実しています。メール転送のフィルタリング機能では、届いたメールを自動で他のメールアカウントやグループに転送し、情報の属人化や対応漏れを防止します。オプションでは、添付ファイルのパスワード設定・送信取り消し・Bccへの自動変換など、誤送信防止機能も提供しています。メール機能のみをクラウド化したい企業や、メール管理を効率化させたい企業におすすめのシステムです。

・Active! mailの参考価格

500アカウント:1,188,000円/年

・Active! mailの参考価格

フリーメールのように,ブラウザ等からログインして使用できるメールツールで,部署宛のメールを複数人で確認できるなど,情報共有等にも活用できます。

Active! mailへのレビュー「シンプルに使える」より

5.安定した稼働環境を提供:WebARINA メールホスティング

WebARINA メールホスティングは、ネットワーク事業やデータセンター運営などを行うNTTグループのNTTPC社が提供しているクラウドメールシステムです。運営するデータセンターとネットワークを活かしたメールサービスで、安定した通信環境のもと安心・快適に使用できます。メールのウイルスチェック・迷惑メールフィルリング・パスワードの有効期限を設定できるなど、情報漏洩リスクを低減する機能を搭載しているのが特徴です。

登録ID数と利用容量から料金設定を選べるので、無駄なコストがかかりません。アドレスごとに利用容量を割り当てられるので、営業担当者などのメールが多い人と少ない人に分けてバランスよく運用できるのも魅力です。

・WebARINA メールホスティングの参考価格

300ID~1,000ID:18,000円/月

・WebARINA メールホスティングの参考レビュー

迷惑メールのフィルタリングや隔離設定、メールの転送設定が容易です。欲しい機能は一通りそろっていますし、母体がNTTなのも安心できます。

WebARINA メールホスティングへのレビュー「長年使用しています」より

6.セキュリティを強化したい企業におすすめ:リモートメール法人サービス

リモートメール法人サービスは、Webブラウザからメールを確認できるメールシステムです。アプリをインストール・設定する必要がなく、PC・スマートフォンはもちろん、モバイル端末(ガラケー)からもアクセスできます。

ブラウザ利用なので、スマートフォンやモバイル端末にメールのデータを残しません。添付ファイルもダウンロードせずにブラウザ上で画像として確認できるため、端末からの情報漏洩リスクを低減します。ダウンロードファイルによるウイルス対策にも有効だと言えるでしょう。

端末からのログイン認証に加えて管理側で端末のアクセスをコントロールできるので、万が一端末を紛失した際も情報を守れます。手軽にメールセキュリティを強化したいと考えている方におすすめのシステムです。

・リモートメール法人サービスの参考価格

初期費用:50,000円、月額費用:20,000円、携帯、PHS:200円/月×ご利用人数、スマートフォン、タブレット:1台300円/月×ご利用人数

・リモートメール法人サービスの参考レビュー

社内ルールとして会社メールは社内のPCからのみ接続を制限しています。

リモートメール法人サービスへのレビュー「スマートフォンでのメール操作」より

しかし一部ユーザーは社内でPC前ではなく、ほかの作業フロアにいるときもメールを確認し、送受信を行いたいことがあり、リモートメールは設定したユーザーのみスマートフォンでメールを使用できるのがポイントです。

Gmailとの違いは?クラウドメールを比較してみよう

インターネット上で利用できるクラウドツールは、機能やデザインもさまざまです。実際に利用してわかることもあるため、トライアルを活用したり、利用した企業の口コミを参考にしたりするとよいでしょう。

投稿 Gmail(Gメール)以外の選択肢とは?注目のクラウドメールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 コラボレーションツールとは何を指す?チャットやストレージとの違いとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>その中で注目を集めているのが、コラボレーションツールです。コラボレーションツールを利用すれば、従業員同士の意思疎通が円滑になるだけでなく、組織全体の生産性向上にもつながります。そこで今回は、コラボレーションツールに備わっている機能や選定ポイントについて詳しく解説します。

コラボレーションツールとは?

コラボレーションツールとは、組織やチームでの共同作業(コラボレーション)を円滑に進めるためのものです。これまで同じオフィス内で行われていた会話やホワイトボードでの情報共有を1つのツール内で実現できるようになります。

コラボレーションツールの多くはクラウド型で提供されているため、リモートワークはもちろん遠隔地のスタッフともリアルタイムで情報共有が可能です。また、社内スタッフだけでなく、外部の協力者や委託先、顧客とも同じ情報を見ながらコミュニケーションが取れるため、プロジェクト全体を円滑に進めることができます。

コラボレーションツールの主な機能

ツールによって異なりますが、搭載される主な機能は以下の通りです。

コミュニケーション関連

・チャット

メールのように形式的な件名や挨拶文が不要となり、気軽にコミュニケーションできます。直接会話するのと変わらないテンポでやり取りが行え、内容のポップアップを利用しながら業務を進めることが可能です。

・Web会議

パソコンの画面上で対面しながらオンラインミーティングが行えます。複数人での会話はもちろんのこと、1つの画面を全員で共有しながら意見交換や共同編集も可能です。また録画機能を使えば、会議後の資料作成や議事録作成に活用できます。

・メール

チャットの使えない顧客先やフォーマルな場面ではメールが利用できます。

情報共有関連

・スケジュール共有

スケジュールの見える化によって、会議の予定が立てやすくなります。部門間でのメールや口頭連絡が不要となり、調整に関わる時間コストの削減につながります。また社内全体の動きが把握できるようになり、社員1人ひとりの意識が高まります。

・プロジェクト管理/タスク管理

ツール上でプロジェクトを管理することで、他部署・社外も含めた全体の進捗状況がリアルタイムで可視化されます。仕事の振り分けも明確化されるため、メンバーそれぞれが自分のタスクを整理し、効率良く業務を進められるようになります。また進捗に問題が見つかった場合はすみやかに問題を特定し、プロジェクトの再構成や配分のし直しが可能となります。

・社内Wiki

社内ルールやノウハウなどのナレッジを1つに集約することで、組織全体の業務レベルが向上します。新入社員の教育指導として活用できるほか、問い合わせの多い部署での業務効率化につながります。

・グループウェア

掲示板や回覧、施設の予約、ワークフローの運用などをツール上で行えるようになります。

・ストレージ

ツールの多くはクラウドで提供されているため、自社でサーバーを用意することなくファイル共有が可能になります。モバイル端末から社内・社外を問わず閲覧できるため、営業活動における機会損失の削減にもつながります。また、一般的にコラボレーションツールはビジネス向けに想定されているため、アクセス権などセキュリティ面でも強化されているのが特徴です。

チャットやストレージとの違いは?

コラボレーションツールには、さまざまな機能が搭載されています。従来のチャットやストレージなど単体の製品との大きな違いは、1つのツール内で複数の機能が使える点です。また、ツールを導入することで以下のようなメリットが得られます。

・コミュニケーションの円滑化

・生産性向上

・複数のデバイスで利用可能

・コスト削減

コラボレーションツールの選定ポイント

コラボレーションツールは、ベンダーによってさまざまな製品が提供されています。選定する際は、以下のポイントを確認しておきましょう。

・必要な機能を明確にする

複数の機能が使えるコラボレーションツールは一見便利に思われがちですが、目的もなく導入するのが賢明だとは言えません。まずは自社の業務に沿ってどのような形で使用するのか、どの機能があれば効率化につながるのか、などの目的を明確にしておきましょう。搭載機能の豊富さだけで選定すると、無駄なコストにつながる可能性があります。

・使いやすいツールを選ぶ

コラボレーションツールは組織全体で利用することで、より大きな効果を発揮できます。そのため、システム担当者だけで選定するのではなく、現場や管理部門まで全てのスタッフが「使いやすい」と思えることがポイントです。

・マルチデバイス対応か

スマートフォンやタブレットなど、自社で利用中の端末に対応できるのか確認が必要です。とくに、営業部門など社外での活動が多いスタッフの業務効率に大きく影響を及ぼします。また、個人端末を業務に利用するBYODやリモートワークを導入している企業などは、マルチデバイスに対応したツールがおすすめです。

・セキュリティ

コラボレーションツールの多くはクラウドサービスによって提供されており、そのリアルタイム性が業務の効率化や生産性向上につながっています。しかし一方、インターネット上で利用するためセキュリティには細心の注意が必要です。製品の詳細を確認し、より高いセキュリティ環境で利用できるツールを選定しましょう。

おすすめのコラボレーションツールをピックアップ!

ここではおすすめのコラボレーションツールを3つご紹介します。

Trello

アトラシアン株式会社が提供する「Trello」は、プロジェクトやタスクを共有できるツールです。タスクが整理された「ボード」、進捗状況がわかる「リスト」、業務の遂行に必要な情報を示せる「カード」を利用することで、誰が何を行っているか、完了すべきことが一目で把握できるようになります。少人数でのFreeプランからお試し利用が可能です。

・Trelloの参考価格

無料(機能制限あり)

・Trelloの参考レビュー

チームごとにボードを作ってタスク管理をしています。今までカレンダーで管理したりエクセルで管理していましたが、Trelloを知ってからタスク管理が非常に把握しやすくなりました。登録が簡単なのもそうですが、ちゃんと締切日も管理できるし担当者も設定できるし、タスクのカードを入れ替えるのもドラッグアンドドロップなので効率的です

Trelloへのレビュー「チームのタスク管理で利用しています」より

SharePoint

日本マイクロソフト株式会社が提供する「SharePoint」は、コンテンツやファイル、アプリケーションなどを共有できるツールです。WindowsだけでなくiOSやAndroidにも対応しており、モバイル端末での利用も可能です。一般的にはMicrosoft 365内に含まれるアプリとして利用され始めることが多く、その高いセキュリティから全世界の企業で採用されています。

・SharePointの参考価格

SharePoint Online (プラン 1):540円 / ユーザー/月

・SharePointの参考レビュー

企業におけるナレッジの共有に対して部署ごとにwikiやExcelで管理していたものを

SharePoint Onlineへのレビュー「社内で活用できるポータルサイトに」より

一元的に統合・必要な情報を可視化出来るようになった。

それにより「わからないことがあったときはとりあえずここを見る」ということができ

色々と探し回る手間が省けた。

Webex Teams

シスコシステムズ合同会社が提供する「Webex Teams」は、コミュニケーションを円滑に進められるツールです。クラウド電話や最大1,000人までのビデオ会議、ファイル共有、翻訳機能などが搭載され、さまざまなコミュニケーションシーンに対応しています。またマルチデバイスでの利用も可能で、Microsoft、Googleをはじめとした他社のアプリ100種類以上と連携できるのが特徴です。

・Webex Teamsの参考価格

お問い合わせ

・Webex Teamsの参考レビュー

メールとの比較で

Webex Teamsへのレビュー「フラットなメンバー間の利用に向くツール」より

・即時性(=スマホアプリによるプッシュ通知の精度)が高い。

・発言に対する既読状況をまとめて確認できる(メールでは不可)。

・絵文字だけでもメンバーの発言に反応できる。

・WebEX Meetingsとシームレスに連携する。

(メンバーがWebEX Meetingsを起動すると「ミーティング中」と自動で表示される)

・「ミーティング中」以外も自分の現況ステータス(任意の文字列)を設定できる。

・対顧客向けというよりは、組織内コミュニケーションに適している。

ITreviewでコラボレーションツールを探してみよう

円滑なコミュニケーションや情報共有は、プロジェクトを進める上で基盤となる部分です。自社に合ったツールを導入することで、社内・社外のメンバーとスムーズにやり取りできるようになり、生産性向上や業務効率化を実現できます。コラボレーションツールに興味がある方は、ぜひ「ITreview」で製品を比較検討してみてください。

投稿 コラボレーションツールとは何を指す?チャットやストレージとの違いとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 無料&有料で使える日報アプリ!おすすめ製品をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、導入目的ごとにおすすめの日報アプリをご紹介します。無料で使えるアプリもピックアップしましたので、ぜひ参考にしてください。

業務管理:現場の業務報告・情報共有を効率化

i-Reporter

i-Reporterは、製造業・建設・物流などさまざまな現場の業務報告・帳簿管理を効率化できる日報アプリです。Excelで作成した帳票をそのままシステムに移行し、使い慣れたレイアウトで直感的に操作できるため、すぐに現場へ浸透するでしょう。

「チェック機能」「数値選択機能」ですばやく簡単に入力でき、入力漏れなどのミスを防ぎながら作業日報の作成時間を短縮できます。カスタマイズ性も高く、日報をはじめとする現場のペーパーレス化を促進させたいと考えている企業におすすめです。

i-Reporterの参考価格

- クラウドプラン:初期費用50,000円、月額37,500円〜

- 自社サーバープラン:サブスクリプション版 月額37,500円〜、パッケージ版初期(買い切り)900,000円、保守135,000円/年

・利用者レビュー

作業日報を基幹システムに入力する作業が1日300分ほどあったのですが導入半年で半減しました。残りの帳票もi-Reporterにしてしまえば0分になります。簡単に出来る分「とりあえず電子化」も出来るのですが、現場の人が使いやすく間違いにくくするには事前の調査と打ち合わせしながらの作りこむのが(後でデータ活用するなら特に)重要だと感じます。

引用:https://www.itreview.jp/products/i-reporter/reviews/88314

Platio

Platioは、自社の業務に合わせたアプリをノーコード(プログラミング知識不要)で作成できるツールです。「工場日報」「店舗日報」「営業日報」など12種類のテンプレートをベースに、写真やGPS位置情報といった豊富な機能をカスタマイズして、自社に最適なフォーマットを作れます。

オフライン入力に対応しており、報告書作成のための移動や入力の2度手間が発生しません。30日間無料トライアルがあり、機能をしっかりと検討しやすいのも魅力です。

Platioの参考価格

初期費用0円

- スタンダード:月額 20,000円〜(10ユーザー)

- プレミアム:月額 90,000円〜(10ユーザー)

- エンタープライズ:月額 200,000円〜(10ユーザー)

・利用者レビュー

何から作り始めたら良いか迷ってもテンプレートが沢山あるので、目的に近いテンプレートを選びカスタマイズすれば良いので始め易かったです。

引用:https://www.itreview.jp/products/platio/reviews/130505

また、テキストや数値・画像・地位情報などデータを登録する為のフィールドが多数用意されているのでアプリ開発の経験が無い私でも単に作成できました。

コミュニケーション:社内のコミュニケーションを活性化させる

gamba!

gamba!は、業務の情報共有をスムーズにし、会社全体のコミュニケーション活性化を促す日報アプリです。SNSのようにタイムラインで日報を確認できるデザインを採用しており、スタンプやコメントでリアクションを返せる機能を搭載しています。気軽にコミュニケーションを図ることで、社内の一体感を高められるのが魅力です。

スマートフォンやタブレットから簡単に入力でき、ExcelやGoogleカレンダーなどの外部ソフトとも連携できます。業務効率化とオンラインコミュニケーションの活性化をサポートするため、テレワーク導入を考えている企業にもおすすめのアプリだと言えるでしょう。

gamba!の参考価格

初期費用0円

- ビジネス:月額816円〜(1ユーザー)

- エンタープライズ:要見積もり

弊社では日報提出用にgamba!を使用しています。

引用:https://www.itreview.jp/products/gamba/reviews/95072

以前はメールの全員送信で日報提出を行っていました。

本質的な部分では、役割は変わらないのですが、gamba!のほうは管理者が設定する部分が多いため、ユーザー側でこの件は誰に送信するかなど考えなくてよく、ただ報告や共有したい内容を書けばよいだけになる点がユーザーとして負担が減ってよいと思います。

また、スマホアプリからでも簡単に利用できて報告書を書く負担感が減りました。

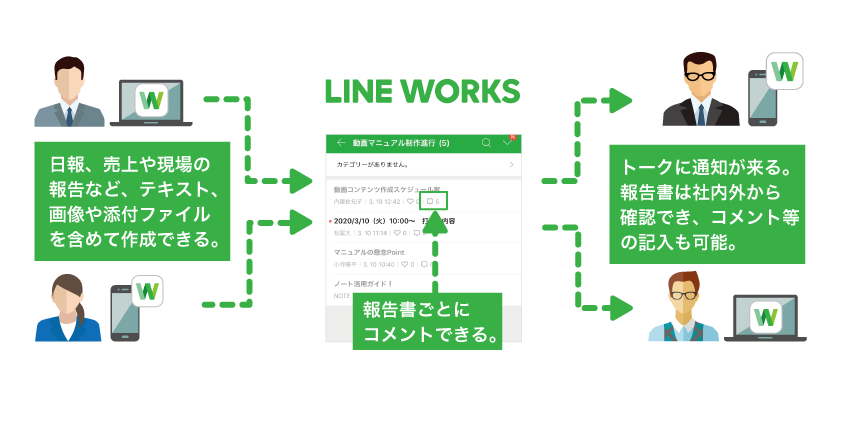

LINE WORKS

LINE WORKSは、全年代の平均利用率が90%を超えるコミュニケーションアプリ「LINE」のビジネス版チャットアプリです。馴染み深いLINEのインターフェースに近いため、どの年代でも使いやすく、すぐに活用できるでしょう。

カレンダーやアンケート機能など、社内の情報共有を効率化させる機能が充実しているのが特徴です。日報には、グループトーク内でトピックごとに投稿できる「ノート機能」や、社内全体で共有できる「掲示板(ホーム)」の活用がおすすめです。100ユーザーまでは無料で利用できるので、中小企業や部署単位の導入にもおすすめです。

LINE WORKSの参考価格

初期費用0円

- フリー:0円(100ユーザー)

- スタンダード:450円〜(1ユーザー)

- アドバンスト:800円〜(1ユーザー)

・利用者レビュー

テンプレート機能の日報をカスタマイズし、紙からクラウドになったこと、外部連携できるサイトとリンクして、勤怠や経理等にも利便性が広がった。業務上の時間短縮にも繋がり、仕事向上に大幅アップした。

引用:https://www.itreview.jp/products/line-works/reviews/125459

営業支援:顧客情報連携や、業務進捗を共有できる

ワンズ営業日報

ワンズ営業日報は、営業業務を効率化できる機能が充実した日報アプリです。顧客情報やスケジュール、受注実績などを一元管理し、リアルタイムで共有できます。既存のExcelフォーマットに出力可能で、グラフや画像の添付などを通して営業報告書の作成を効率化できます。

営業日報は未読・既読が判別でき、閲覧者履歴も確認可能なため、報告の抜け漏れを防ぎやすいのもメリットです。テーブルのカスタマイズや商品管理など営業を支援する機能が豊富なので、SFA(営業支援)ツール導入を検討している企業にもおすすめです。

ワンズ営業日報の参考価格

初期費用問い合わせ

月額3,600円~(1ユーザー)

公式:http://www.wandseigyo.jp/top/indexDefault.html

feels

feelsは、「SFA(営業支援)」「CRM(顧客管理)」「日報」の3機能を持ったアプリです。入力項目を最小限に抑えたシンプルなユーザーインタフェースなので、デジタルツールに不慣れな方でもすぐに活用しやすいでしょう。多機能よりも情報共有の迅速さを求める企業におすすめです。

日報に管理者が返信できるので、業務へのアドバイスや社員の状態に合わせた細やかなマネジメントが可能となります。日報に頻出する単語から社員の感情を分析する独自機能を搭載しており、離職防止やエンゲージメント向上にも役立つでしょう。容量2GBまで無料で利用でき、有料プランも550円〜とリーズナブルな価格で導入可能です。

feelsの参考価格

初期費用0円

- Free:月額0円(容量2GBまで)

- Experience:月額550円〜(1ユーザー)

業務報告:日報業務を効率化させる使いやすい機能性

業務管理システム日報くん

日報くんは、日報提出と社員の稼働集計を効率化できるクラウド型の日報アプリです。報告書の自動作成機能や定期的な配信設定で、日報業務に掛かる負担を削減できます。データはExcel形式でダウンロード可能です。

個人やチームの稼働状況、プロジェクトや顧客ごとにかかったリソースを可視化できるため、稼働状況が見えにくいテレワーク、出する社員が多い企業の労務管理にも役立ちます。サービスを提供するBPS株式会社は、大手企業の基幹システム開発を担ってきた会社であり、そのノウハウを生かした高いセキュリティも魅力です。

業務管理システム日報くんの参考価格

1か月無料

- Sプラン:月額2750円(1-60人まで)

- Mプラン:月額4400円(61‐100人まで)

- Lプラン:月額8800円(101-200人まで)

公式:https://nippoukun.bpsinc.jp/

houren.so

houren.soは、写真を中心とした視覚的な分かりやすさと手軽さが特徴の日報アプリです。写真にコメントを付けて投稿するだけなので、文章では分かりにくい状況も伝えやすく、入力の手間もかかりません。写真に直接書き込みも可能です。

既読管理ができる「HOU!」ボタンで、確認漏れやコミュニケーションロスも防ぎます。

また、撮った写真は社内マニュアルやSNS投稿に活用でき、会社の情報資産として蓄積されます。工務店・飲食店・サービス業など幅広い業種で導入されており、視覚的に分かりやすい日報アプリを探している企業におすすめです。

houren.soの参考価格

初期費0円

- フリープラン:月額0円(3グループ)

- 有償プラン:月額2,500円〜

日報アプリを活用して生産性を向上させよう

日報アプリは業務を効率化させるだけでなく、情報の資産化や人材育成にも役立ちます。日々の業務に密接に関わるため、自社の業務内容に合った機能を持つツールを選びましょう。必要な機能がよく分からない場合は、導入実績や口コミを参考に検討するのがおすすめです。日報アプリの機能や口コミをまとめて比較したい方は、ITreviewをぜひご活用ください。

投稿 無料&有料で使える日報アプリ!おすすめ製品をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Web社内報で使えるネタとおすすめテンプレートをご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、社員から読んでもらえるWeb社内報作りに役立つ企画ネタと、デザインを統一できるおすすめのテンプレートについて詳しく解説します。社員が興味を持って読んでくれる社内報を作るため、ネタ選びの参考にしてください。

読まれやすいWeb社内報を作るポイント

Web社内報を企業で共有するなら、まずは読まれやすいWeb社内報を準備する必要があります。なかでも重要なのが、以下の4つです。

- テーマを決める

- 機械的な書き方をしない

- 写真や図を利用する

- 社員アンケートを行う

Web社内報にテーマがあれば、何を書くべきなのか見えてきます。例えば「社員教育」をテーマにするなら、業務知識やQ&Aなど仕事で役立つ情報をまとめるのがよいでしょう。

また、読みやすさも重要なため、文末が「~です。~です。」のように連続しないよう注意してください。併せて、文章の途中に写真や図があると内容がイメージしやすくなります。

さらに、より高品質な社内報を作り上げたいなら、社員アンケートを取ってみるとよいでしょう。共有した社内報の面白さ、どのような内容なら読みたくなるかなどを収集できれば、改善を重ねながら魅力的なWeb社内報を作成できます。

Web社内報におすすめの企画ネタ

Web社内報を作成するなら、企画ネタの準備も大切です。しかし、自分で企画ネタが思いつかないと悩んでいる人も多いでしょう。そこで、Web社内報に取り入れやすいネタを紹介します。

社内のリアルタイム情報を紹介するネタ

紹介ネタとは、人物や事業、また時事的な情報にまつわるネタのことです。企業の最新情報などリアルタイムのネタを伝えることで、社員に興味を持ってもらうきっかけを作れます。例えば次のようなネタを利用できます。

- 社員・新入社員

- 業務

- 新たな技術

- 社員のプライベート

- 業界ニュース

どれも話題性のある面白い内容ばかりです。読者(社員)を飽きさせないためにも、内容をローテーションしてみてください。担当者1人で作成するのではなく、社員に協力を要請しながらWeb社内報を作っていけば、資料をストックできるので担当者の負担を軽減できます。

ビジネスパーソンとして役立つ教育ネタ

教育ネタとは、社員の仕事に役立つ情報や社会人として持っておくべき知識にまつわるネタのことです。読むだけで勉強になるため、Web社内報をチェックする習慣を作りやすいでしょう。例えば、次のようなネタを利用してみてください。

- 業務知識

- 専門用語

- クイズ

- マナー

ただし、このような情報は専門的な内容になりがちです。専門外の社員には理解できない専門用語で埋め尽くされてしまうと、社内で読む人・読まない人が分断されてしまう可能性があります。

専門知識を減らし、かみ砕いた内容にまとめると読みやすくなります。また、社内の誰もが読みやすい社内報にするため、できる限り写真や図を多めに掲載するのがおすすめです。

オフィス近くのおすすめのお店やスポットを紹介するネタ

お店やスポットを紹介するネタは、オフィス周辺の魅力を共有することで出社時の楽しみを増やすことできます。社内報で紹介されていたお店に行ってみたり、○○さんが紹介しているなどリレー形式で紹介しあうことも面白いでしょう。

社員インタビューを通じて事業の理解を深めるネタ

複数の事業を抱えている企業であれば、100人単位で在籍していることも少なくないでしょう。特にリモートワークなども取り入れている場合は、社員同士が何をしているのかがわかりづらくなります。そこで、社員がどんな仕事をしているのか?どんなやりがいを感じているのかなどをインタビューすることで、社員同士の連帯感や事業に対する理解を深めることができます。内容によっては採用活動などにも活用することができるでしょう。

Web社内報に使えるおすすめテンプレート3選

Web社内報は、文章の読みやすさはもちろん、デザインも大切です。スタイリッシュで見やすいデザインを作成できれば、社員の目に留まるおしゃれなWeb社内報を作れます。そこで、Web社内報作成に使えるおすすめのテンプレートを3つ紹介します。

マイクロソフトOfficeテンプレート

マイクロソフトOfficeテンプレートとは、ExcelやWord、PowerPointといったオフィスソフトで利用できるテンプレートがまとめられたサイトです。すでにデザインが完成したおしゃれなテンプレートを見つけられることはもちろん、社内報テンプレートも提供しています。全て無料なので、好みのテンプレートを自由に利用できるのが魅力です。

パワポン

パワポンとは、マイクロソフトOfficeのPowerPoint用テンプレートを提供しているサイトです。デザインやバリエーションが豊富で、ニュースレターのテンプレートが充実しているため、手軽にWeb社内報作りに役立てることができます。

また、会員登録を行えば全てのテンプレートを無料で利用可能です。さまざまなデザインのテンプレートを試してみて、自社の社内報にぴったりなデザインを見つけてみてください。

bookuma

bookmaとは、ビジネス向けのデザインテンプレートを提供しているサイトです。社内報や広報誌以外にもビジネスで利用できるテンプレートが豊富にあるため、資料のベース作りとして活用できます。

ただし、bookmaは紙媒体の社内報を対象としています。デザイン費は無料であるものの、別途印刷費用がかかります。PDFの出力には対応していませんが、100冊以上注文するとWeb用のPDFを無料でもらえるので、紙・Web両方で社内報を作成したい方は利用を検討してみてください。

Web社内報テンプレートを使うときの注意点

Web社内報のテンプレートは便利なツールである一方、利用時に注意すべき点が3つあります。

- 社内報の形式がバラバラにならないようにルールを決める

- 見出しを設けて読みやすくする

- キャッチコピーを入れる

Web社内報は社員で協力して作成する場合があるため、事前にルールを決めておかなければ、デザインがバラバラになり統一感がなくなります。カラーの変更などは問題ありませんが、抜本的な変更が行われないよう事前にルールを決めておきましょう。

またWeb社内報には、社員が読みやすいような見出し付けが必要です。見出しは目次の代わりとして役立つので、テンポよく読んでもらうのに役立ちます。社員が読みたくなる工夫として、キャッチコピーを記載するのもよいでしょう。読者の興味を引くキャッチコピーを添えられれば、閲覧されやすい社内報が完成します。

Web社内報の共有を効率化したいならITreviewでツールをチェックしよう

Web社内報の企画ネタに困っているなら、紹介ネタ・教育ネタを活用することで充実した情報を準備できます。また、Web上で提供されている社内報のテンプレートを活用すると効率よく社内報を作成できるでしょう。

Web社内報の作成を効率化したいなら、ITreviewで気になる製品を比較してみましょう。実際に利用した人のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

投稿 Web社内報で使えるネタとおすすめテンプレートをご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 社内報を作る理由とは?紙とWebの違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、社内報の導入における紙とWebのメリット・デメリット、さらに社内報の作成・共有に役立つツール5選を紹介します。

社内報を作る理由とは?

社内報とは、企業理念の浸透や社内コミュニケーションの向上、お知らせ情報の共有などを目的として利用される資料のことです。社内報を企業で共有すれば、従業員が経営方針や事業内容を理解することにつながり、社員教育としても役立ちます。

また新型コロナウイルスのまん延や働き方改革の影響を受け、リモートワークを導入する企業も増えつつあります。その結果、社内コミュニケーションの低下による社員モチベーションの不安定化が進んでいるため、現在、社内報の必要性が高まっているのです。

社内報を紙で作るメリット・デメリット

社内報は、古くから企業で用いられている手法です。従来は紙の社内報を貼り出して共有するのが一般的でした。そこでまずは、紙で社内報を作るメリット・デメリットについて解説します。

紙で作るメリット

紙で社内報を作るメリットは次の通りです。

- 話題として共有しやすい

- 紙派の人が読みやすい

- 好みのデザインを作れる

紙で社内報を共有すれば、同じタイミングで社員が社内報を受け取るので、話題として共有しやすいのがメリットです。話題になると、社員の意識が社内報に集まります。その結果、社員に読み過ごされる可能性を減らせます。

また、書類を読むのが紙派だという人もいるでしょう。とくに電子機器の取り扱いが苦手な人にとって紙の社内報は重宝します。

サイズや形状などを好きに決められるのもメリットです。紙で作る社内報は、自由度が高く親しみやすいデザインにしやすいのが魅力です。

紙で作るデメリット

紙で社内報を作るデメリットは次の通りです。

- 印刷・周知にコストがかかる

- 編集・デザインなど出版に関する知識が必要である

- 誰が読んだか把握できない

紙で社内報を作ると、さまざまなコストが発生します。なかでも印刷や周知には、ある程度の費用がかかることを想定しておく必要があります。社内報を作るたびにコストが増え、本業の作業時間・企業予算を圧迫してしまうのもデメリットです。

また紙の社内報は、編集やデザインといった出版に関する知識がなければ作成が困難です。あらかじめ、出版に関して知識がある社員を確保しておく必要があります。

また、紙で情報共有すると誰が社内報を読んでくれたのか把握できません。対象者に必ず読んで欲しい情報を詰め込んだとしても、それを既読してくれたのか分からないというデメリットがあります。

社内報をWebで作るメリット・デメリット

Webサービスの発達や働き方改革の流れを受け、近年ではWeb社内報に注目が集まっています。続いて、社内報をWebで作るメリット・デメリットについて解説します。

Webで作るメリット

Webで社内報を作るメリットは次の通りです。

- 共有が簡単である

- 他サービスと連携できる

- 印刷コストがかからない

Webを通じて社内報を共有するので、簡単な操作で対象者に社内報を共有可能です。もちろん、一括共有もできるためリアルタイムで必要な情報を届けることができます。

なかには、既存のチャットツール・コミュニケーションツールと連携できるWeb社内報もあり、社員は各自のPC・スマホに新たなツールを導入せずに社内報を受け取れるのも魅力です。

また、社内報の共有がWebで完結することから、印刷に関するコストをまとめてカットできるため費用削減効果を期待できるでしょう。

Webで作るデメリット

Webで社内報を作るデメリットは次の通りです。

- 閲覧するデバイスが必要である

- レイアウトに制限がある

- サーバーやツール契約料などのランニングコストがかかる

社内報をWebで作る場合、電子データで共有するため、社員は閲覧専用のデバイスを所持しておく必要があります。またバージョンの古いPC・スマホでは閲覧できない場合があるので、各社員が古い機種を持ち続けないことが最低条件です。

また、PCやスマホを通して社内報を閲覧するため、資料のレイアウトに制限がかかります。特殊なデザインや面白みのある社内報を作りたい場合でも、決められた枠内で資料を準備する必要があります。

さらに、Webで社内報を作る場合には、契約料金としてサーバー代、ツール利用代が発生します。ランニングコストが継続して発生することを把握しておきましょう。

社内報は紙とWebどっちがいい?

結論としては、社内報はWebで作成することをおすすめします。その理由は次の通りです。

- コストを縮減できる

- 閲覧情報を計測できる

- 社員からコメントをもらえる

- 社内作業を効率化できる

Web社内報の作成は、従来の印刷・周知コストを抑えられることはもちろん、閲覧情報をデータとして計測したり、コメント機能があったりと、管理の効率化およびコミュニケーション向上効果を発揮します。

また、Web社内報はテンプレートが決められており、紙の社内報に比べて属人化しづらいのが特徴です。本業が忙しい合間でも簡単に作成できることから、社内作業の効率化にもつながるでしょう。

Web社内報作成のおすすめお役立ちツール5選

Web社内報の作成・共有を検討しているなら、ここで紹介するお役立ちツールを参考にしてください。合計5つのツールを紹介しますので、求めている機能があるか確認してみましょう。

NotePM

株式会社プロジェクト・モードが提供する「NotePM」は、社内報の作成・共有はもちろん、社内マニュアルの作成といった企業情報の共有にも活用できる便利なツールです。

ツール内でプロジェクトを進めることにより、アクセス制限やページ閲覧者のチェックができるため、社内報共有・管理で役立つでしょう。

rakumo ボード

rakumo株式会社が提供する「rakumo ボード」は、シンプルなデザインで使いやすいのが魅力です。回覧機能によって、未読・既読の管理も効率化できます。

対象者を絞り込んで情報共有できることはもちろん、コミュニケーションサービス「Google Workspace」と連携して情報発信することで、社員によるツール導入の手間を削減できます。

THANKS GIFT

株式会社Take Actionが提供する「THANKS GIFT」は、ピアボーナスと呼ばれる社内評価報酬制度をメインとしたツールであり、その中の機能のひとつに社内報の作成・共有があります。

ポップなデザインの社内報を簡単に作成できるほか、テンプレートも充実しているため、親しみやすい資料を用意でき、社員の既読率を高めやすくなるのが魅力です。

SOLANOWA

株式会社スカイアークが提供する「SOLANOWA」は、社内報のみならず動画配信やアンケートフォームを設置したり、最新投稿をいち早く伝えるプッシュ通知があったりと、機能性に優れた情報共有ツールです。

マルチデバイス対応なので外出時でも閲覧でき、社内報の中に動画ファイル・音声ファイルを添付できるため豊富な表現方法を社内報に付与できる魅力があります。

TUNAG

株式会社スタメンが提供する「TUNAG」は、各社員のプロフィール管理や社内報共有に優れたツールです。

ツールひとつで社内コミュニケーションや情報管理に対応できることはもちろん、サンクスメッセージを贈れるなど機能も充実しています。

Web社内報でインナーコミュニケーションを強化しよう

紙の社内報を利用している企業は、印刷・周知コストを削減できるWeb社内報がおすすめです。しかし、Web社内報は導入するツールによって機能やコストが異なります。

運用しやすいツールを使うことで、担当者の業務効率化が図れるだけでなく、社員の会社理解も深まるでしょう。以下の記事では社内報づくりに役立つトピックスを紹介しているのでぜひご一読ください。

記事:Web社内報が読まれるために押さえておきたい!企画のネタとおすすめテンプレートをご紹介

投稿 社内報を作る理由とは?紙とWebの違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 バーチャル空間でコミュニケーションを活性化!「仮想オフィス」を導入するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>在宅勤務をしながらチームとコミュニケーションを取れる仮想オフィスは、多くの企業で採用されている新しい働き方です。そこで仮想オフィスの導入を検討している人を対象に、導入メリットについて紹介します。

仮想オフィスのメリット5つ

メリット1:仮想空間にオフィスを持つことで働く場所に囚われなくなる

オフィスと聞くと、次をイメージするのではないでしょうか。

- オフィスビルの自社占有スペース

- 自社ビル

- コワーキングスペース

これらのオフィスは、現実世界で実際に利用する施設です。仮想オフィスは、ネット上のバーチャル空間をオフィスとするため、場所という概念にとらわれません。

2D・3Dの世界を職場として働くことから、PC・スマホがあれば世界中どこからでもオフィスに移動できます。

メリット2:業務状況の見える化

仮想オフィスはWebを通して利用するサービスなので、情報共有の点でメリットがあります。なかでも、リモートワークやオフラインでの仕事で情報共有が難しい「仕事の進捗状況」を数値化することで業務状況の見える化を行い、仕事の効率化を期待できます。

メリット3:自分だけのバーチャルアバターをつくれる

仮想オフィスで働く際には、アバターを必要とするサービスが少なくありません。アバターを自作して完全オリジナルなキャラクターを生み出したり、オシャレなアイテムを身に付けさせたりできるなど、バーチャル空間を楽しむ方法が複数用意されています。

バーチャルアバターを操作して、仕事や仮想空間(メタバース)の世界を観光できるのも魅力です。

メリット4:在宅勤務しながら別空間を感じられる

在宅勤務時に孤独だと感じる人も少なくないでしょう。人と会うのが好きだけれど、やむを得ず在宅勤務している人もいるかもしれません。そこで役立つのが、仮想オフィスです。

仮想オフィスは、ログインするだけで周囲の人たちとコミュニケーションが取れます。また誰かが話しかけてくれたり、自分から話しかけたりすることもできます。仮想オフィスを利用していれば、疑似的にオフラインのオフィスにいる気持ちになれるので、人との会話によって在宅勤務の孤独感を減らせるのも魅力です。

メリット5:新しいコミュニケーションを楽しめる

今までは人同士が対面してコミュニケーションを取ることが当たり前でした。これに対し、仮想オフィスはWebを介してコミュニケーションを取ります。

「画面に必要書類を映して参加者と議論を進める」「アバターを通して会話する」など、新しく新鮮なコミュニケーションを楽しめます。

仮想オフィスの魅力を理解したらサービスを比較しよう

仮想オフィスを利用することによって、孤独な在宅勤務に面白さを生み出すことができます。また、オフラインでは時間のかかる情報共有も仮想オフィスであれば一瞬で参加者に共有できます。このように多くの魅力を持つ仮想オフィスについて興味がある人は、利用できるサービスを比較してみましょう。

oVice(オヴィス)

oViceは、国内6万人以上が利用する仮想オフィスで、2,000社を超える企業が利用しています。2D空間を利用したオフィスなど、初心者でも操作しやすいUIが人気を呼んでいます。作業中に周囲の声が聞こえてくるため、孤独感を感じることなく作業できるのも、oVicceの強みです。

FAMoffice(ファムオフィス)

富士ソフト提供の仮想オフィスです。専用クラウドを用いた効率的な情報共有のほか、共有データに参加者複数人で書き込みできます。アバターに休憩中、食事中、会議中など複数のステータスを設定できるため、通話トラブルを防げます。

roundz(ラウンズ)

2D・3Dではなく、音声コミュニケーションのみを利用した仮想オフィスです。アバターの代わりにアイコンプロフィールで構成されているため、年齢を問わず利用しやすいのが特徴です。

複数ある仮想オフィスサービスですが、それぞれ他とは異なる特徴があります。まずは仮想オフィスを利用する目的を考えて、自身のニーズに当てはまる仮想オフィスを選択しましょう。

投稿 バーチャル空間でコミュニケーションを活性化!「仮想オフィス」を導入するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 社員や顧客の情報を社内でシェアできる「Web電話帳」サービス5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、顧客や社員の連絡先情報を簡単に管理・共有できる、Web電話帳のおすすめサービス5選をご紹介します。連絡先情報の管理・共有に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

「Web電話帳」サービスとは?

Web電話帳とは取引先の担当者や自社の社員など、日常的に連絡を取る必要のある人たちを中心に、その連絡先情報をクラウドで管理・共有するためのサービスです。「クラウド電話帳」とも呼ばれています。

ビジネス上で使用する電話帳をエクセル等のアプリケーションで管理している企業も多いでしょう。しかし、エクセルは1つのファイルを組織的に共有することが難しく、部署ごと、あるいは社員ごとに電話帳を管理しているケースが少なくありません。

これでは、必要なときに必要な連絡先情報を得ることが難しいでしょう。Web電話帳を使ってクラウドで管理すると、連絡先情報の管理・共有におけるさまざまな課題を解決できます。

「Web電話帳」サービスで解決できる課題

Web電話帳を使って組織全体の連絡先情報をクラウド上で保管することにより、情報の正確性を高めることができます。

例えば、取引先担当者の連絡先情報が変更になったケースを考えてみましょう。その方は連絡先が変更になったことを、自社の営業部担当者だけに伝えたとします。連絡先情報をエクセル等で管理している場合、取引先担当者の最新情報が更新されているのは営業部のみということになってしまいます。

他部署の社員が取引先担当者に連絡を取りたい場合、適切なコミュニケーションが取れず、情報伝達に時間がかかります。こうした状況は、自社にとっても取引先にとっても望ましくはありません。

一方、Web電話帳を使っていれば、自社の営業部担当者が取引先担当者の連絡先情報を更新することで、誰でも最新情報を確認できます。

おすすめの「Web電話帳」サービス5選

それでは、おすすめのWeb電話帳を5つご紹介します。それぞれの特徴を知り、自社に合ったWeb電話帳を選んでみてください。

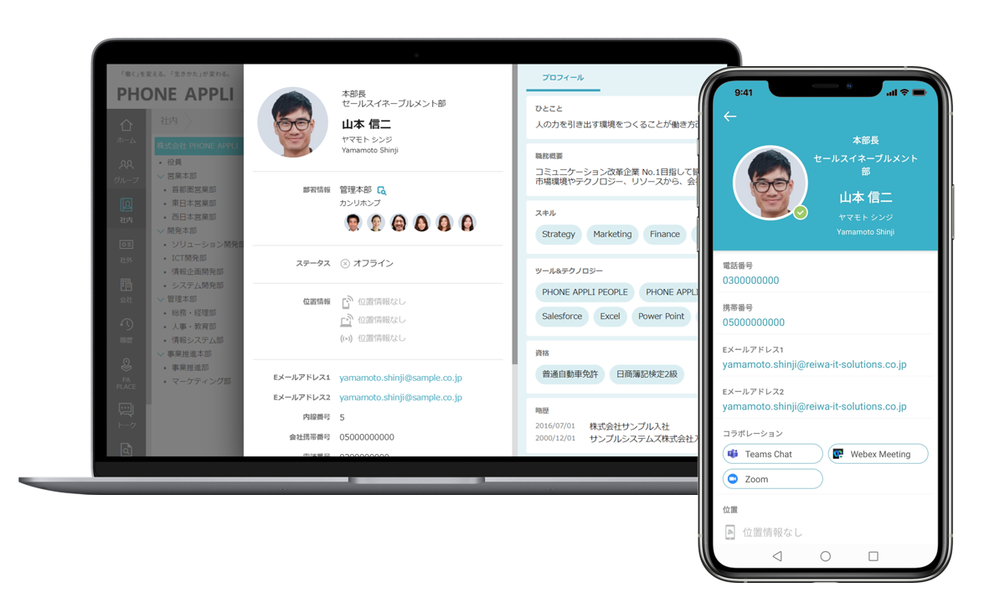

PHONE APPLI PEOPLE

PHONE APPLI PEOPLEは、スマホ・スキャナ・複合機を利用して名刺情報から連絡先を登録できるWeb電話帳です。連絡先情報を登録しておくことで、端末内に連絡先を登録しておかなくても、誰から電話がかかってきたかを判断できます。

・PHONE APPLI PEOPLEの参考価格

| 初期費用 | 50,000円 |

| 月額費用 | 300円~/1ユーザー |

・PHONE APPLI PEOPLEの参考レビュー

会社の社員数規模が大きくなればなるほど必要なツール。他事業所他部門の社員に急に連絡が取りたい時でも、常にPCやスマホで電話帳を保持している環境を実現しているので、出先から自部門に連絡して「どこどこの誰々の連絡先を教えて」というやり取りは一切発生しない。

PHONE APPLI PEOPLEへのレビュー「社内電話帳がどこからでも検索、利用可能」より

Gluegent Apps

Gluegent Appsは、総合コミュニケーションツールであるGoogle Workspaceの拡張アプリケーションです。そのうち、「共有アドレス帳」はWeb電話帳としての役割を果たし、Microsoft 365でも利用可能となっています。Google WorkspaceやMicrosoft 365にWeb電話帳を追加したいという企業におすすめです。

・Gluegent Appsの参考価格

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 月額費用 | 100円/1ユーザー |

・Gluegent Appsの参考レビュー

WEB電話帳ってこんなに使いやすかったっけ?と思いました。

Gluegent Appsへのレビュー「面識ない社員も把握できる」より

必要最低限の機能でストレスもあまりありません。

rakumoコンタクト

rakumoコンタクトは1ユーザーあたり月額50円の格安で利用できるWeb電話帳です。また、Google Workspaceと連携可能となっています。Active Direcotryや社内データベースとの連携もでき、人事データベースの管理を効率化できます。

・rakumoコンタクトの参考価格

| 初期費用 | 0円 |

| 月額費用 | 50円/1ユーザー |

・rakumoコンタクトの参考レビュー

こちらの製品は単独での導入ではなく、他のrakumo製品を導入したときにパッケージになっていたので導入しました。rakumoカレンダーやワークフローなどを検討する時に、コンタクトの利便性も考慮のうえで、他社の製品と比較すると良いのではないでしょうか。

rakumoコンタクトへのレビュー「GoogleWorkspaceの組織と連動した連絡先が便利」より

階層型アドレス帳 AddressLook

階層型アドレス帳 AddressLookは、OutlookまたはOutlook on the Webで利用可能なWeb電話帳です。連絡先情報を階層型で管理できるため、組織体系の把握にも役立ちます。お気に入り機能でよく利用する連絡先を登録すれば、素早くコミュニケーションが取れます。

・階層型アドレス帳 AddressLookの参考価格

| 初期費用 | 0円 |

| 月額費用 | 月額35,000円~/500ユーザーまで501名からは1ユーザーごとに70円~を追加 |

・階層型アドレス帳 AddressLookの参考レビュー

部署の課長以上にメールを送りたいときに、詳細検索モードで部署名と役職を入れれば対象者が簡単に出てくるのでメール配信が非常に円滑に行える。

階層型アドレス帳 AddressLookへのレビュー「うろ覚えでもメールが送れる」より

また、異動者宛に誤って届いた郵便物なども、名前を入力すればどの部署に異動したか簡単に調べられるので、郵便物の転送にも用いている。

SMARTアドレス帳

SMARTアドレス帳は、IPアドレスごとにアクセス端末を制限できるため、細かいセキュリティ設定が行えるWeb電話帳です。また、4段階の権限設定によってアクセス権限を設定することも可能で、企業のやりやすい方法でセキュリティを強化できます。

・SMARTアドレス帳の参考価格

| 初期費用 | 0円 |

| 月額費用 | 月額100円/1ユーザー |

・SMARTアドレス帳の参考レビュー

新規採用者、退職者等で社用携帯の貸与先は日々変わっていってしまう。

SMARTアドレス帳へのレビュー「企業一括アドレス帳として優秀」より

当商品を採用前までは、新規貸与時に最新のアドレス帳をインストールの上貸与していたが、

その後のメンテナンスは社員任せであったため、端末を転用した際等混乱を招くことがあった。

当商品を導入後は各社員は一切作業をすることなくなったうえに常に最新の情報を各端末に

配信できるため、効率は非常に良くなった。

「Web電話帳」サービスの正しい選び方

「Web電話帳は結局のところどれを選べばいいの?」と悩まれている方も多いでしょう。

Web電話帳を機能面で比較する際は、まず「Web電話帳で何がしたいか?」を固めるところから始めてみてください。連絡先情報をクラウド上で管理したいだけなのか、あるいはセキュリティ対策も強化したいのか。企業がWeb電話帳で実現したいことによって、選ぶべき機能が異なります。

また、Web電話帳によってはオプションでカレンダー共有機能や勤怠管理機能を追加することもできます。社内外のコミュニケーションを最適化する上で、Web電話帳以外に必要な機能についても整理しておくと良いでしょう。

コスト面で比較する際は、Web電話帳を利用する社員数を明らかにした上で、「Web電話帳にいくら予算を割けるか?」を考えてください。Web電話帳はどのサービスも月額料金が明確なので、「ユーザー数×月額料金」でコストを計算します。

最終的には機能面とコスト面のバランスを考慮しながら、導入すべきWeb電話帳を選びましょう。

投稿 社員や顧客の情報を社内でシェアできる「Web電話帳」サービス5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Web電話帳で何ができる?代表的な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>クラウドサービスを用いて情報共有できるWeb電話帳には、営業活動を手助けする機能が充実しています。そこで、Web電話帳について4つの魅力的な機能、評価の高いWeb電話帳サービスの概要について紹介します。

Web電話帳とは?代表的な4つの機能を解説

Web電話帳とは、ユーザー情報を管理できるクラウドサービスです。社員・顧客・業務委託先など連絡が必要な人の情報(名前・電話番号・メールアドレス・名刺等)を一括管理し、クラウド上で共有することで営業活動を効率化できます。

Web電話帳を利用することで、個人でバラバラに管理していた顧客情報を一括にまとめられることから、必要な顧客情報をいつでも簡単にチェックできます。

また、Web電話帳にはチャットツールや位置情報機能が搭載されているため、ハイスピードな営業活動を期待できる新たなツールだと期待されています。

機能1:閲覧権限の付与や利用状況を監視することで私的利用を防げる

Web電話帳は、登録した顧客情報を社内で共有できることから、誰がどんな情報を登録したのか一目で分かります。また登録情報や内容の変更などWeb電話帳に触れた情報は履歴として残るため、仕事に関係ない私的利用を防ぐことにつながり、仕事に特化した利用が可能です。

顧客情報が私的利用されると、個人情報の流出や会社の信用ダウンにつながりますが、社員それぞれの動きを管理するのは困難です。そのため、社員が個別に持ち出せないクラウド管理のWeb電話帳は、会社内のセキュリティ対策として効果を発揮します。

またWeb電話帳は管理者が「閲覧制限の指定」「編集の可否」を設定できます。部署ごとの情報をグループごとに管理できるなど、会社全体で1つのWeb電話帳が管理できるのも魅力です。

機能2:スマホ・スキャナーで名刺登録が可能

Web電話帳は、名前・電話番号・メールアドレスといった文字情報だけでなく、画像データも一括管理できます。スマホやスキャナーで読み込んだ画像データにも対応しているため、紙で受け取った名刺を画像化してWeb電話帳に登録することも可能です。

また、デスクの引き出しに溜まった名刺を電子化することで、名刺管理が必要なくなるのもWeb電話帳の魅力です。読み込ませた名刺の画像データを自動で文書データ化してくれるWeb電話帳もあるため、今までに溜め込んでいた名刺を効率的にデータ登録できます。

スマホ・スキャナーで読み込んだ名刺画像は、Web電話帳で見やすいように角度調整できます。自動調整機能を持つWeb電話帳も多いため、初心者でも簡単に名刺登録が可能です。

機能3:登録者と専用プラットフォームでコミュニケーションが取れる

Web電話帳のなかには、チャットやビデオ会議の機能を持つサービスもあります。Web電話帳に登録した人とチャット・ビデオ機能を使って、個人・グループ間でコミュニケーションを取れます。チャットツールは、メールに比べて連絡が取りやすく、ちょっとした用事でも書き込めるのが魅力です。

社員の情報を登録しておけば、社内チャットツールとして活用できるので、仕事効率化や社内連絡手段としても利用できます。

Web電話帳は電話帳やチャットツールがまとまっており、複数のツールを使い分ける必要がないため、手間を感じることなく使用できます。外出時にも使用できるので、円滑なコミュニケーションを図れるでしょう。

機能4:登録情報を社内でクラウド共有できる

Web電話帳は、クラウドを通じて社内で情報共有できることから、1つの顧客情報を登録したら社員全体でその情報を閲覧・編集できます。

1人で顧客管理を行うよりも、チームで管理し効率的に営業活動を行うほうが会社の利益につながります。急にとある顧客情報が必要になったときにも、Web電話帳を利用すれば一瞬で情報を確認できるので便利です。

クラウドで管理するデータは常時バックアップが取られているため、誤って登録した情報や削除した情報があってもすぐに復旧できます。

以下の記事でピックアップツールを紹介しているのでぜひご一読ください。

記事:社員や顧客の情報を社内でシェアできる「Web電話帳」サービス5選

Web電話帳で解決できる4つの課題

1.リモートワークでもWeb電話帳にアクセスできる

Web電話帳は、インターネット環境にあれば誰でも簡単に接続できます。PC・スマホなど複数のデバイスに対応しているため、社内・社外を問わず、登録した情報にすぐアクセス可能です。

従来の連絡先管理方法の場合、社用携帯に登録した情報から個別の連絡先を探し出したり、情報が見つからない場合には会社の人に問い合わせて連絡先を教えてもらったりする手間が発生しました。一方で、Web電話帳ならネット環境にあれば顧客情報を一瞬で把握できます。指定したデバイスのみ閲覧・編集できるように設定を行えるため、セキュリティ面でも安心です。

2.リアルタイムで登録情報を社内共有できる

従来、顧客情報は社用携帯で個別に管理するのが一般的でした。携帯所有者が個別に電話帳を登録するため、なかには顧客情報を自分は知らないけれど他の営業社員は知っているなど、個人ごとに顧客情報量に差が出ていました。

Web電話帳は顧客情報をクラウド上に一括管理できることから、顧客情報の個人差をなくし安定した品質の営業活動が行えます。

また個人が登録した情報はクラウド上で社内全体に共有されるため、テレアポを行う際には「誰が誰に連絡した」など連絡ブッキングを防げるのも魅力です。

3.顧客連絡先の私的利用を防止できる

会社によっては、仕事のみで利用する社用携帯が配布されます。社用携帯には顧客情報や社内情報を登録して営業や仕事報告などで利用するのが一般的です。しかし、各個人が携帯を管理するため、なかには顧客情報を会社外で使用したり、競合企業に漏らしたりしてしまう人もいます。

一方で、Web電話帳は、顧客情報を会社で一括管理するため、外部流出といったトラブルを防止できます。管理者権限により閲覧・編集等を制御できるのもWeb電話帳の魅力です

4.ヒューマンエラーによる情報漏洩を防止できる

個人で顧客情報を管理した場合、使い方によっては登録した情報が外部に流出して大きな問題に発展する場合があります。情報漏洩は、社用携帯を娯楽や個人的趣味といった私的利用したときに起こりやすいため万全なセキュリティ対策が必要です。

このとき役立つのが、データをクラウド上に管理できるWeb電話帳です。各個人の電話帳で顧客情報を管理するのではなくクラウド上で管理するため、情報漏洩のリスクを最小限におさえられます。

Web電話帳のサービスによっては、追加プランとして堅牢なセキュリティ対策が実施できるため、便利に利用しましょう。

Web電話帳の魅力を理解したらサービスを比較しよう

顧客管理を一括化するWeb電話帳は、営業ツールとして画期的な機能を搭載しています。顧客管理以外に、連絡手段として利用できるのも大きなメリットです。

Web電話帳はサービスによって少しずつ機能が変わってきます。どれを選べばいいか分からないときには、業界でのシェア・操作性・連携機能といった項目など「営業活動で重要視するポイント」を抽出したうえで比較を行うのがおすすめです。

ぜひ、製品選定にITreviewをご活用ください。

投稿 Web電話帳で何ができる?代表的な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 アバターを使って会話ができる仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>仮想オフィスは、アバターを利用して仮想空間でコミュニケーションを取れるサービスです。これから仮想オフィスの導入を考えている人を対象に、国内で人気のあるサービス「oVice」「FAMoffice」のメリット・デメリット、料金体系をご紹介します。

仮想オフィスとは

新型コロナウイルスのまん延、テレワーク・リモートワークの導入に合わせて広がり始めたのが「仮想オフィス」という新しい働き方です。これは一体どのようなサービスなのでしょうか。仮想オフィスの概要を3つのポイントで紹介します。

仮想世界がオフィスになる

会社に行って自分の席で仕事をするのが、今までの一般的な働き方でした。一方で、仮想オフィスの職場はネット上の仮想空間(メタバース)にあります。

仮想オフィスは、ネット環境にあるPC・スマホで接続して、ログインしたほかの社員と一緒に働けるサービスです。疑似的に会社をつくり出すことで、テレワーク・リモートワークの孤独感を軽減して自宅にいながら仮想世界を楽しみつつ働けます。

アバターを使ってコミュニケーションできる

仮想オフィスでは、2D・3Dのアバターを操作して仕事します。オフィス内にある複数の施設(会議室・ワークスペース・休憩室)をアバターで移動でき、ログインしたほかのアバターとコミュニケーションを楽しめます。

コミュニケーション方法には、チャット・音声通話など複数の方法が用意されています。まわりの会話が聞こえてくるなど、ほとんど現実と同じようにコミュニケーションを取れるのが魅力です。

国籍を問わず働ける

仮想オフィスはインターネット空間にあることから、ネット環境にある人なら誰とでもつながれます。国内だけでなく国外の人と一緒に働くこともでき、国籍を問わずさまざまなプロジェクトを立ち上げて仮想オフィスで仕事ができます。

仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」のサービス概要

国内で人気のある仮想オフィスサービスが、「oVice」「FAMoffice」の2つです。この2つには、それぞれ異なる特徴があります。次に、各サービスの概要についてご紹介します。

oViceのサービス概要

石川県にあるoVice株式会社が提供している仮想オフィスサービスです。2次元のメタバース空間で仕事ができ、アバターにはキャラクターアイコンを使用します。次の有名企業を含む2,000社以上から利用されている有名な仮想オフィスサービスです。

- TOYOTA

- RICOH

- FUJIFILM

FAMofficeのサービス概要

国内ソフトウェア開発力トップレベルの富士ソフト株式会社が提供する仮想オフィスサービスです。3次元のメタバース空間で仕事に参加でき、色のみ変更できるアバターを使用します。

次のような大手企業にも導入されている仮想オフィスサービスで、日々導入会社が増え続けています。

- グリー株式会社

- 株式会社富士経済

- ビーディーシー株式会社

仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」のメリット

大手企業の導入が多い「oVice」「FAMoffice」利用時にはどういったメリットがあるでしょうか。次に、各サービスのメリットについてご紹介します。

oViceを利用するメリット

oViceはメタバース空間のレイアウトを自由自在に調整可能です。200個以上のデザインプリセットが用意されているため、快適な仕事環境を簡単に生み出せます。操作性もシンプルで、クリック1つで移動・会話できるなど、ITリテラシーが高くない人でも使いやすいのがメリットです。

FAMofficeを利用するメリット

FAMofficeは動作が軽く、快適にコミュニケーション・情報共有できます。操作や会話にラグが出ないことから円滑なオフィスワークを実現可能です。また次のようなステータスを設定できることから、コミュニケーション齟齬が発生しにくいのもメリットです。

- 会議中

- 取り込み中

- 外出中

- 食事中

仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」のデメリット

便利に利用できる「oVice」「FAMoffice」ですが、利用においてデメリットも存在します。各サービスのデメリットについてチェックしてみてください。

oViceを利用するデメリット

oViceは、仮想空間のレイアウトやデザインを自由に変更できる楽しいサービスです。まるでゲームの世界で働くような感覚で仕事ができるため、若い世代から人気を集めています。一方で、年齢層が高い人が多い会社の場合、ゲーム風のレイアウトが好まれないというデメリットがあります。

FAMofficeを利用するデメリット

FAMofficeではプリセットされたシンプルな3Dアバターを利用することから、人の見分けが付きづらいというデメリットがあります。各アバターに名前が表記されていますが、一目で判断しづらいのがネックです。

仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」の金額比較

最後に「oVice」「FAMoffice」の料金について比較します。各サービスの利用料金利用条件を比較して、お得に利用しましょう。

oViceの利用料金

| 料金プラン | 金額 |

| ◆継続利用 | |

| ・Basicプラン(最大接続50名) | 月額¥5,500(税込) |

| ・Standardプラン(最大接続200名) | 月額¥22,000(税込) |

| ・Organizationプラン(最大接続500名) | 月額¥55,000(税込) |

| ◆単発利用 | |

| ・Meetupプラン(最大接続50名) | 月額¥2,750(税込) |

| ・Conferenceプラン(最大接続200名) | 月額¥11,000(税込) |

| ・Exhibitionプラン(最大接続500名) | 月額¥27,500(税込) |

FAMofficeの利用料金

| 料金形態 | 金額 |

| ◆初期費用 | ¥100,000 |

| ◆月額料金 | ¥300/1IDにつき |

| ◆オプション | |

| ・通信料追加(10GB) | ¥1,000 |

| ・フロア追加(1フロア) | ¥10,000 |

| ・資料共有 | 月額¥50/1IDにつき |

予算や機能、デザインなども参考に仮想オフィスを比較していこう

仮想オフィスを利用することで、メタバース空間を利用して疑似的なコミュニケーションが取れるようになります。孤独感のあるテレワーク・リモートワークの問題を改善し、アバターを通して円滑に仕事を進行できるのが魅力です。

今回ご紹介した「oVice」「FAMoffice」2つのサービスでもメリット・デメリット、利用料金に大きな違いがあります。予算や利便性を考慮し、どちらの仮想オフィスが自社に適しているのか比較検討してみてください。

投稿 アバターを使って会話ができる仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 メタバースで仕事が変わる?「仮想オフィス」の機能やツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>自分だけのアバターをつくり、WEBを通じて世界中の人と仕事をしたりコミュニケーションを取ったりできる仮想オフィス。その魅力を理解するために、仮想オフィスが持つ4つの機能と満足度の高いサービスをご紹介します。

仮想オフィスとは。代表的な4つの機能を紹介

リモートワークが普及する昨今、会社に集まり仕事をする機会が減りつつあります。また、翻訳ツールの発展によって国籍を問わず世界各国の人が集まりプロジェクトを進行する仕事等も増えています。

仮想オフィスを利用することにより、場所にとらわれない働き方ができたり、情報共有や情報の可視化がスムーズに行えます。

WEB上にある仮想空間を自分の職場として働く。このとき、専用アバターやプロフィール画像を設定し、ネット世界に自身をつくり出して働くことができるのです。まるで映画さながらの世界が普及しつつあります。

また、仮想世界のオフィスも様々で現実世界に似せたオフィス空間もあれば、景色を楽しみながら働ける仮想オフィスもあります。VRゴーグルを着用して仮想オフィスにログインすれば、自宅にいながら別世界を体感できるため、今までにない新しい働き方を楽しめます。

仮想オフィスの機能1:リモートワークで把握しづらい業務状況を可視化

近年、新型コロナウイルスの影響により、テレワークやリモートワークが導入される会社も多くなりましたが、次の問題が生じています。

- 業務進捗状況が自己申告でしか分からない

- 正確な稼働時間を把握できない

この2つの問題点は出社しないと見えづらく、顔が見えないことで勤務時間の虚偽申告が発生する場合もあります。リモートワークの場合、社員の仕事の進捗や量を正しく判断できないことにも改善が求められています。仮想オフィスは、これらの問題点を解決できるのです。

仮想オフィスは、業務に関わるたくさんの情報を数値化したデータとしてチェックできます。たとえば仕事状況や作成資料に合わせて業務進捗状況もオープンに数値化されることから、状況の分析や対応をいち早く行えます。

仮想オフィスの機能2:仮想オフィス内で資料やデータを共有できる

仮想オフィスを利用することによって、簡単に資料やデータを共有できます。たとえば、会議資料や成果資料など、ネット環境があれば誰でも簡単にデータを共有でき、会社まで移動したり別サービスを利用したりする必要がなくなります。

データは仮想オフィスにあるクラウド上で管理されるため、安心安全なセキュリティのなか仕事ができると注目が集まっています。

仮想オフィスの機能3:チャットコミュニケーション

仮想オフィスでのコミュニケーションは、基本的にチャットで行われます。また、リアリティのあるコミュニケーションを行うために、オリジナルアバターを作成してボイスチャットできる仮想オフィスなども多くあります。

オープンスペースにいれば他の人たちの会話が聞こえるなど、リモートワークという孤独感を感じなくなるのも仮想オフィスの良い機能でしょう。

仮想オフィスの機能4:世界中の人と働ける

仮想オフィスは、ネットを通して多くの人とつながれるサービスです。つまり、国籍や言葉を問わず世界中の人と一緒に働けます。

言語の違いについては翻訳ツールなども充実しているため、言葉の壁という大きな障壁もなくなりました。また、すでに現代ではさまざまな国の人たちと活動するプロジェクトなども充実しています。世界をつなげるワールドワイドな仮想オフィスを利用してみてはいかがでしょうか。

仮想オフィスに関連する7製品をピックアップ

仮想オフィスの便利な機能を利用して働きたいと思ったら、複数あるサービスの中から目的にピッタリのサービスを選定することが大切です。最後に仮想オフィスサービスの中でも満足度の高いサービスを3つ紹介します。

oVice

「oVice」は、国内で1日6万人以上が利用している仮想オフィスで、2,000社を超える企業が登録しています。2D空間を利用し、アバターに会話モーションがあるなどリアルな会話が行える仮想オフィスです。周囲の会話状況なども視覚的に把握できることから、リモートワークの孤独感を感じないサービスとなっています。

・oViceの参考価格

Standard:22,000 円 / 1スペース / 月(50名までの利用を推奨)

・oViceのユーザーレビュー

気軽に声をかけたい場合や、全体に一声伝えたい場合など、在宅でも社内環境に近づけることができます。

・oViceへのレビュー「在宅時でも、社内にいるような環境に」より

例えば、少し何か伝えたい場合でも、在宅時ですと、何かしらのテレビ会議ツールで、

事前にMTGURLを発行して、参加を募って、実際に参加してもらった方へのみ口頭で初めて伝えることになりますが、

このoViceであれば事前のMTGセッティングせずとも、相手側の許可を得ずとも、同じフロアの会社にいるように、声かけすることができるので、気軽なコミュニケーションが発生しやすく、ちょっとした声かけが多い職場であれば重宝すると思います。

LIVEWORK

「LIVEWORK」は「リモートワークにオフィスの臨場感とチームの一体感を。」をコンセプトに、コミュニケーションを促進するバーチャルオフィスツールです。オフィスの自席から見える景色をイメージしたUI設計がされています。

・LIVEWORKの参考価格

Standard:5000円/月(ユーザー数10名。ユーザーの追加購入は10名単位)

・LIVEWORKのユーザーレビュー

・アイコンでなく、実写で顔が見えるが静止画を数分おきに撮影なので撮られる側の緊張が少ない

・相手の様子が見えるので気軽に話しかけやすい

・競合製品と比べシンプルでわかりやすく直感的な操作感

・カメラをOFFでの運用も可能など柔軟な設定が可能

・ルームをプロジェクト単位やチーム単位、ユーザー同士で作成できる利用者の監視されているというストレスが少なく

LIVEWORKへのレビュー「ありそうでなかった」より

コミュニケーションの活性化というメリットが大きい

管理側と利用者の利用目的をいいバランスで果たしている

Remotty

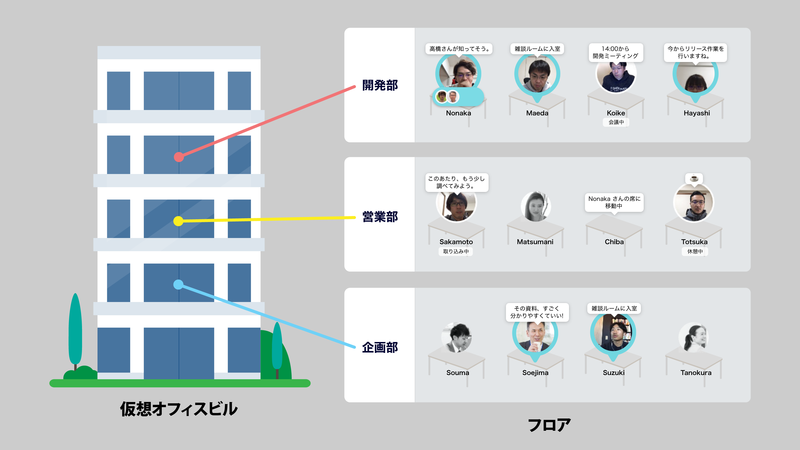

Remottyはオフィスにいるときにあった雑談や相談をテレワークで実現するための仮想オフィスツールです。「2分に1回働いている人の顔写真を自動撮影する機能」「カレンダーやテレビ会議、チャットツールとの連携機能」「ワンクリックで話せる機能」といった機能で社内のコミュニケーションをサポートしてくれます。画像のようにフロア別にスタッフや部門を分けてひとつのオフィスを構築するという体験ができます。

・Remottyの参考価格

お問い合わせ

・Remottyのユーザーレビュー

Remotty導入前は、「リモートワークでは顔が見えないことが当たり前」と思っていました。相手が今、席にいるのかいないのか、すぐ反応がありそうかどうか等、相手が見えないという状態がいかに仕事を進めづらいか認識できていませんでした。現在は、相手の状態が見えるようになったため、リモートワーク時でもオフィス出社時と同じように働けるようになりました。

Remottyへのユーザーレビュー「リモートワーク時の必須コミュニケーションツール」より

FAMoffice

富士ソフトが提供する「FAMoffice」は、オフィスにいるみたいにリアルなコミュニケーションが取れる仮想オフィスです。ブラウザからログインして自身のアバターを出勤させると、お互いの出勤状況がひと目で分かります。

「つぶやき機能」を利用して細かな業務状況を共有したり、上司や同僚とビデオ通話したりすることも可能。ブラウザだけで操作できて動作が軽いため、Zoomなどと併用できるのも便利です。

・FAMofficeの参考価格

30,000円/月(100IDまで。別途初期費用100,000円)

・FAMofficeのユーザーレビュー

FAMofficeはアバター同士をぶつけるだけで、会話が開始できます。また画面共有や資料共有機能も用意されており、会議も実現できます。資料共有はお互いがカーソルを使って指示することができ、議論がしやすいです。まるでオフィスに出社しているかのような環境をバーチャル上で実現できています。

FAMofficeへのレビュー「シンプルで直感的に操作しやすい仮想オフィスツール」より

roundz

仮想オフィス「roundz」は、声でのコミュニケーションに特化した仮想オフィスです。監視感を抑えるために、カメラによるビデオ通話機能は搭載していません。バーチャル空間を持たず声のみでコミュニケーションが取れることから、アバター操作などのストレスもなく、スムーズに会話だけを楽しめます。

ゲストスペースをつくってURLを共有すれば、ChromeやEdgeなどを利用して社外の人も参加できます。テレワークだけでなく、オフラインで働きながらのハイブリッドテレワークとしても活用されているサービスです。

・roundzの参考価格

Basic:16,500円(20名まで)

・roundzのユーザーレビュー

・他の社員に質問や相談をするときに、Zoomを発行する手間や文字に起こす手間がなくなった。また、相手の予定もroundz上で確認できるためGoogle カレンダーを開いて予定を見る必要もなくなった。

roundzへのレビュー「リモートでもコミュニケーションがさらに円滑に」より

・導入前は社内チームが同じ人や、同じ案件を担当している人以外と会話する機会が少なかったが、今ではroundz上でコミュニケーションが活発に行われるようになった。

RISA

RISAはOPSION社が運営するアバターを活用したバーチャルオフィスです。オフィスを自由にカスタマイズできる機能が備わっており、エンターテインメント性を感じられるつくりとなっています。

公式サイト:https://www.risa.ne.jp/

MetaLife

MetLifeは遊び心のあるデザインが魅力のバーチャルオフィスです。レトロゲームのような世界観の中に社員それぞれのアバターが存在し、コミュニケーションの活性化に貢献してくれます。Web会議や雑談などもツール内で完結できます。

公式サイト:https://metalife.co.jp/

仮想オフィスを選ぶ際のポイント

仮想オフィスを選ぶ際の注意点について解説します。予算や導入までのスケジュールもさることながら、どのような課題解決をめざすのか、具体的な運用イメージをもって機能や仕様を選ぶことが重要です。

導入目的と機能がマッチしているか

バーチャルオフィスの導入目的によって、必要な機能や適した仕様は異なります。主にオフィスとして利用する場合は、会議室やコミュニケーション機能が充実しているものがおすすめです。1on1ミーティングや個別面談を行いたい場合は、プライバシーが守れる機能があると安心です。

他ツールとの連携ができるか

GoogleカレンダーやOffice365、チャットツールなど、既存のオフィスツールと連携できるか確認しておきましょう。使い慣れたツールを継続できると、大がかりなデータ移行や設定、操作説明などが省けます。ミスが防げることもメリットです。

デザインやレイアウトが使いやすいか

現実のオフィスの部屋割りと同じようにレイアウトを変更できるものや、シンプルで操作性に優れたもの、アバターで楽しさや気軽さを演出できるものなど、さまざまなタイプがあります。組織文化や利用シーンなどに合わせて選びましょう。

合わせて読みたい

投稿 メタバースで仕事が変わる?「仮想オフィス」の機能やツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 日報とは?作成のポイントから社内共有におすすめ日報アプリ3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>日報を書くメリット

毎日の作業やその工程を記録した報告書のことを「日報」といい、社員の業務内容の可視化や、現場のトラブルを即座に把握するために活用されます。日報は、業務の効率化や生産性の向上を目的とし、日報を社員間で活用・共有することで社員同士のコミュニケーションや士気を高める意味合いがあります。

日々の課題や改善すべきポイントを把握しやすい日報は、社員1人ひとりの成長にもつながります。また社員間のコミュニケーションを円滑にさせることにも寄与します。

日報作成のポイント

日報の作成方法には気をつけるべきポイントが2点あります。

1.テンプレートを作成

日報の作り方は、まずテンプレートを作成し、目標や結果・課題や改善点などを組み立て、自社に必要であるとされる内容をどんどんリストアップしていきます。そのあとはカテゴリーごとに項目を当てはめていくことで、短時間に多くの業務を進めることができます。

2.シンプルかつ正確に

すべての項目において、あまり長すぎる文章は求めないことが大切です。日報を書くために本来の業務時間を削ることは、企業にとって決して望ましいことではないからです。そのため、シンプルかつ正確に記入を行うことのできるテンプレートであることも重要です。

日報を共有する方法

日報を共有するためには、以下の3つの方法があります。メールやチャット・グループウェアは従来の共有法として利用されてきましたが、現在では多くの企業が日報アプリにシフトしています。

1.メール ・チャットツール

これまで使用されていた日報の共有方法の1つです。メールやチャットツールは気軽に使えるというメリットがありますが、日報としての利便性はあまり高くはありません。

2.グループウェア

グループウェアを使用して日報を共有するのも1つの手段です。しかしコストがかかるという側面もあるため、導入目的を明確にする必要があります。

3.日報アプリ

近年、多くの企業で活用されている日報アプリは、複数の社員に日報の共有を行うことが容易なため導入が進んでいます。また誰にでも比較的扱いやすく、費用もリーズナブルなアプリが数多くリリースされており、非常に需要の高いツールとなっています。

日報アプリとは?

日報アプリとは、パソコンやスマートフォンから日報を作成したり、社員間で共有を行ったりすることのできる管理アプリのことをいいます。日報アプリには、以下の3つの方式があります。

日報特化方式

日報の作成や提出などに特化したアプリ。日報がメインのシンプルな構造のため、初めて利用する人であってもわかりやすいのが特長です。

データベース方式

自動入力を活用することにより、データの集計を行うことができるデータベース型の日報アプリ。データ集計を目的とする企業におすすめです。

コミュニケーション方式

社員間のコミュニケーションに特化しており、社内での意見交換や情報共有を目的とする企業に相応しい日報アプリ。

日報アプリの基本機能

日報アプリには、数多くの機能が搭載されています。従来であれば社員の負荷となっていた業務も日報アプリの導入・活用により軽減され、人件費の削減や業務効率の促進を達成できます。

日報作成機能

テンプレートから日報を自由に作成できます。

日報提出機能

パソコンやスマートフォン・タブレットなどの各端末から日報を提出できます。提出に関するリマインド機能も搭載されています。

検索機能

過去の日報を検索することで探し出します。検索方法は、日付や社員の名前・顧客といった条件から行います。

データ集計機能

売上や業務時間・訪問件数などの各データを日報から収集し、項目ごとにデータを集計します。また、労働時間の自動集計も行うことができます。

コミュニケーション機能

日報にコメントを入力できたり、リアクションを残したりすることができ、チャットや社内SNSを活用することも可能です。

業務サポート機能

タイムカードの勤怠報告やタスク管理・工数管理、目標達成における管理が行えます。

管理者用機能

日報の閲覧権限を管理し、日報を一度にダウンロードできます。

連携機能

Googleカレンダーなどの外部カレンダーアプリとの連携が可能です。

日報アプリ導入のメリット・デメリット

日報アプリを導入することには、多くのメリットがあります。デメリットも併せて紹介します。

日報アプリ導入のメリット

1.人件費の削減

これまで人が自ら行っていた作業が自動に変わることにより、人的負担、すなわち人件費の削減に大きく貢献します。

2.コストの削減

これまでの書面型での管理では、紙代や印刷代などの細かな費用が負担となっていました。日報アプリを利用すると、それらの費用を大幅に削減できます。

3.業務の効率化

日報アプリの利用による人件費やコストの削減は、社員がほかの業務に集中できるということでもあり、作業の効率化を大きく促進することへつながります。

4.情報の一元化

日報アプリ内にあるキーワード検索により、自社の求める情報を簡単に見つけられます。また検索情報は蓄積されていくため、情報の一元化にも役立ちます。

5.円滑なコミュニケーション

多くの日報アプリには、社員間で活用できるコミュニケーション機能があります。社内での質問やフィードバックに寄与することにより、業務がさらにスムーズになるでしょう。

6.時間と場所問わず作成可能

パソコンやスマートフォンなどがあるだけで、どこにいても普段どおりのフォーマットで作成することができます。

日報アプリ導入のデメリット

1.慣れるまで時間がかかることも

日報アプリを扱う社員によっては、使いこなすまでにある程度時間がかかることもあります。しかし、アプリ自体がやさしい構造のため、講習やトレーニングが必要というほどではないでしょう。

日報アプリの活用事例

日報アプリを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

パソコンで日報を書く時代は既に終わった

「このサービスの優れたポイントはスマホから日々アクセスしながら、帰宅時など、片手間でレポートが作成出来、更にKPIを設定しつつ、その日々の活動が積み重なることで、ターゲットが達成可能な仕組みが構築出来てしまう事です。ビジネスという観点では、社員の生産性が向上したのではと思っています。PCで日報を書く時代は既に終わっていて、スマホで気軽に記述提出し、その上でKPIにも貢献できる一石二鳥のツールを使うことで、帰宅時間が早くなる、効率的に業務がこなせるなど、メリットは大きいと感じております」

▼利用サービス:gamba!

▼企業名:ペガジャパン株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:ソフトウェア・SI

https://www.itreview.jp/products/gamba/reviews/48585

社内コミュニケーションが活性化

「ユーザーはスマホから日報を送信することができるので、通勤時間を有効活用して日報報告することが可能な点。日報のテンプレートを登録することができるため、必要な部分だけ編集しながらすばやく報告できる点。報告された日報に対してコメントなどコミュニケーションを取ることができる点です。毎日実施報告を求める際、紙ベースで報告していたが、オンライン化することで、すばやく情報を確認できたり、過去のデータを見つけやすくなり、日報の確実な運用が実現しました」

https://www.itreview.jp/products/gamba/reviews/19174

▼利用サービス:gamba!

▼企業名:エクセルブートキャンプ ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

日報アプリ導入のポイント

新しい製品の導入や比較には、どの企業も頭を悩ませてしまうものです。日報アプリを導入する前に、以下のポイントを押さえるとスムーズに選定しやすくなります。

シンプルな構造であるか

誰にでも扱いやすい日報アプリであることはとても大切です。できる限りシンプルで容易に操作可能な構造の製品を選ぶと、導入後に後悔することもないでしょう。

権限管理は快適か

公開範囲をごく一部にとどめておきたい場合には、自由度の高い権限管理を備えている日報アプリを選定する必要があります。

セキュリティ対策は万全か

重要データなどがきちんと暗号化されているかどうかや、アクセスログ取得の有無などのチェックを行い、高セキュリティで安心できる日報アプリを選びましょう。

端末問わず操作可能か

リモートワークの普及により、自社が新たに端末を揃える可能性もあります。そのような状況にも対応できるよう、幅広い端末に対応可能であるかどうか確認を行います。

おすすめ日報アプリ

日報アプリを実際に活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの日報アプリを紹介します。

(2022年1月7日時点のレビューが多い順に紹介しています)

AppSuite

「AppSuite」は、メールや表計算ソフトで人的リソースにより行っていた現場作業を容易に効率化させる、カスタムメイドタイプの日報アプリです。システムの設計や構築・運用やデータ分析などをシンプルに完了できる、利便性の高い仕様となっています。

gamba !

「gamba!」は、日報をベースのアプリにコミュニケーションシステムを導入した、社内ソーシャルネットワークサービス型の日報アプリです。このアプリを活用することにより、社内のコミュニケーション不足を解消することにも大いに役立ちます。

コロコロ日報

「コロコロ日報」は、書面に記録する従来型の日報をペーパーレス化し、初心者にも扱いやすい操作性であることにこだわった日報アプリです。サイコロ型のデバイスを活用することで、通常業務に関するデータ化や可視化を実現。業務の効率化を促します。

ITreviewでは、その他の日報アプリも紹介しています。紹介ページでは、製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。

まとめ

テレワークの推進に伴って在宅勤務が増え、従業員の作業進捗やモチベーションを把握したり、コミュニケーションをとったりすることが難しくなったという弊害も出ています。テレワーク時代において、日報は従業員の業務を管理するうえで必要不可欠であるといえます。

しかし、現場では日報の作成に意義を見出せず、不満を抱くことも少なくありません。そのような側面からも日報の手間を減らし、より円滑なコミュニケーションを促進させられる日報アプリは大変有意義なツールです。

日報アプリの導入は日報作成の工数を削減できるだけでなく、業務の進捗状況が素早く行えるため業務推進にもつながります。

数ある日報アプリの中から、自社に最適な日報アプリはどの製品であるのか、さまざまな日報アプリの中から自社に合う強みやメリットをもつアプリを選定し、類似する他社製品とよく比較を行いましょう。

投稿 日報とは?作成のポイントから社内共有におすすめ日報アプリ3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 コラボレーションとは?コラボレーションツール導入メリットと注意すべき点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>コラボレーションとは?

一般的にコラボレーションとは、異なる立場の人々が共同で作業したり、何かを生み出したりといった行動や、その成果物を指します。分野や職種が異なる人同士が組むことで、お互いの知識や経験、能力、スキルの違いを生かしながら、独創的なアウトプットをめざします。意外性や新規性を持った付加価値を創造するという点で、商品開発や販売促進などでよく見られる手法です。

コラボレーションツールは、チームや部署など、組織内での共同作業をスムーズに行うためのツールです。あるプロジェクトが進行する過程では、社内やチーム内の従業員だけでなく、社外メンバーのような多様な人とのコラボレーションが生まれます。スケジュール調整や普段のやりとり、Web会議開催、ファイル共有、タスク進捗確認など、共同作業に必要なツールを一括管理できるのがコラボレーションツールなのです。

コラボレーションツールが注目される背景

ビジネスの現場でコラボレーションツールが注目される理由は、組織のコミュニケーション活性化が、従業員の心理的安全性や労働意欲、生産性の向上につながり、ひいては顧客満足度や企業価値の向上に寄与すると、多くの企業が理解しているためです。テレワークや副業のような新しい働き方が普及しつつある現在、組織のコミュニケーション密度をいかに高めるかに苦慮する企業は多いといえます。

コラボレーションツールの利用は、距離があることによる作業のしづらさ、従業員の孤独感を軽減します。プロジェクトに関わる全員が一体となって、共通目的の達成に行動できるようになるのです。情報を積極的にやりとりすることで、コミュニケーションが活性化するだけでなく、業務効率化にもつながります。変化の激しいビジネス環境下で、企業の柔軟な変容やスピーディーな価値提供が求められる一方、日本社会全体が慢性的な人手不足を抱えています。組織内のコミュニケーションを増やすことは、生産性や効率性を高め、労働力不足を補う一面もあるでしょう。

コラボレーションツールの種類と機能

多数のコラボレーションツールが提供されており、それぞれが独自の工夫や特徴を設けています。多機能ほどよいということではなく、あくまで自社の課題解決に必要な機能が揃っているか、想定イメージに近い使い方ができるかの判断が必要です。コラボレーションツールの種類と、代表的な機能について紹介します。

コラボレーションツールの種類

包括型コラボレーションツール

組織コミュニケーションに関する機能を総合的に搭載しているコラボレーションツールを指します。メールシステム、ビジネスチャット、ファイル共有、スケジュール管理、Web会議など、多くを網羅している点が特徴です。多少の仕様に違いはあれど、最近のコラボレーションツールは包括型のほうが一般的といえます。

特化型コラボレーションツール

ビジネスチャットやWeb会議、オンラインストレージといった、特定のサービスに特化したコラボレーションツールです。多様化するユーザーのニーズに応えるため、最近は特化型でも周辺機能を備えるツールが増えています。特化型と包括型の境界線は曖昧になりつつありますが、包括型に比べるとサービス内容が限定されている点で特化型とされます。

コラボレーションツールの機能

包括型・特化型のコラボレーションツールの機能には大きく分けて二つの機能があります。社内のやり取りを円滑に行うための連絡機能である「コミュニケーション関連機能」と社内の情報やチームのタスク状況などの情報を共有出来る機能である「情報共有関連機能」になります。

コミュニケーション関連機能

・ビジネスチャット

インスタントメッセージによる、リアルタイムでのコミュニケーションが可能です。ビジネスメールの件名や宛名、挨拶文、署名などを省けることで、メールよりも気軽にテンポよくコミュニケーションできます。資料や動画像の添付も容易で、スピーディーかつ密度の高い情報共有を実現できる機能です。ビジネスチャットのやりとりは時系列順に記録され、簡易議事録代わりになることや、検索性が高い点もメリットといえます。

・グループウェア

情報共有やコミュニケーションをサポートし、業務効率を上げるツールの総称です。スケジュール管理やファイル共有、メール、日報などの機能が1つのシステムに統合されている点が特徴です。単なるコミュニケーション活性化だけでなく、ワークフロー申請や会議室予約など、バックオフィスとの連携をスムーズにする機能が備わっている場合もあります。

・チームコラボレーション

チームや部署内のコミュニケーション活性化を通じて、従業員の所属意識や貢献意欲を高める、生産性や効率性を向上することを目的としています。機能群はグループウェアと重なる部分が多いものの、チームコラボレーションは共同作業の推進を重視しています。同時編集やナレッジ共有など、双方向の関与をサポートする機能が多い点が特徴です。

・メールシステム

独自ドメインが使用可能なビジネスメール機能です。特定のメールクライアントや自社サーバを利用せずに、気軽にメール導入ができます。独自のメール整理機能、大容量のメールアーカイブ保管などを特徴とするコラボレーションツールが目立ちます。

・バーチャルオフィス(仮想オフィス)

バーチャルオフィスとは、オンライン上につくられた仮想オフィス空間のことです。組織のメンバーがアバターなどの形で仮想オフィスに出勤し、実際のオフィスと同じように共同で作業をしたり気軽にコミュニケーションしたりできます。

情報共有関連機能

・カレンダーソフト

お互いの予定を共用カレンダーで共有し、誰がいつ何の予定があるのか把握できるようになります。必要に応じて参照することで、メールや電話で確認する手間を省き、スピーディーに会議や打ち合わせなどを設定したり、予定調整をしたりできます。

・Web電話帳

従業員や取引先、顧客の連絡先情報を登録し、組織内で共有できます。PCのWebブラウザやスマートフォンアプリから閲覧・使用できるので、場所を問わず必要に応じて連絡先を確認できる利便性、端末紛失時の情報漏えい防止につながります。プライベートとビジネスの連絡先を分けて管理できる点もメリットです。

・日程調整

カレンダー機能と連携して、日程候補の提案、空いている時間に予約受付できる機能です。メールや電話による日程調整は時間がかかるうえに確実性にも欠けるため、日程調整時のデメリットや負担を解消できる機能として注目されています。日程調整完了後は自動でカレンダーに追加され、手動の誤登録や登録漏れ、予定の重複を防いでくれます。

・Web社内報

会社の最新情報や新商品、サービスのリリースなどをリアルタイムでスピーディーに伝えられます。紙媒体と異なり、閲覧数やページ変遷などアクセス解析が行える点がWeb社内報の大きな特徴です。従業員が興味関心を持っている内容がわかるため、効果的な社内報制作に活かすことができます。

コラボレーションツールのメリットとデメリット

コラボレーションツールを効果的に活用するためには、メリットとデメリット両方の把握が重要です。メリットはもちろんのこと、デメリットについてもよく理解したうえでツール選定や運用ルール設定を行いましょう。

コラボレーションツールを導入するメリット

1.コミュニケーションを円滑にできる

2.場所や時間を問わず利用できる

3.複数のデバイスで利用できる

4.運用や管理が手軽

5.生産性、作業効率の向上につながる

6.セキュリティを強化できる

7.会議にかかるコストの削減

コラボレーションツールを導入するデメリット

1.情報過多になりやすい

2.既存システムとの連携

3.業務効率が下がる可能性もある

コラボレーションツールの選び方と導入時の注意点

コラボレーションツールを導入する場合、どのようにして自社に合うサービスを選べばよいのでしょうか。メリットを生かし、できるだけデメリットを回避するための選定ポイントを解説します。

必要な機能が揃っているか

自社のビジネスや課題を通じて、どのような機能が必要か明確にすべきです。組織やプロジェクトが小規模なうちは、ビジネスチャットやファイル共有で事足りるケースが多々あります。テレワークを推進している企業は、加えて同時編集機能やWeb会議システム、仮想オフィス機能が必要になるかもしれません。

使いやすさ、わかりやすさ

コラボレーションツールは組織全体のコミュニケーション活性化や共同作業の推進が目的です。なるべく多くの従業員を巻き込む必要があり、全社で同じツールを利用している状態が理想です。どんなに多機能でも、とっつきにくいUI、わかりにくいマニュアルは定着や普及を遅らせます。自社の従業員のITリテラシーレベルに応じたツール選びが大切です。

サポート体制

提供事業者からのサポートはどのような体制か確認しておきましょう。従来のメールやチャットによる個別サポート以外に、マニュアルやヘルプページ、ユーザーコミュニティによる自助的なものに留まるケースも増えています。営業日や対応言語などもチェックしておきましょう。導入にあたり従業員向けのセミナー実施や使い方のサポートがあるかも確認しておくと便利です。

機能性・拡張性

基本機能の充実に加えて、拡張機能や他システムとの連携範囲も事前にチェックしておきたい点です。機能や仕様のカスタマイズ、他システムとの連携ができるものを選んでおくと、企業規模やビジネス規模に変化があった場合に柔軟な対応ができます。

利用可能なデバイス

自社の従業員がよく利用する端末に対応しているか確認しておきましょう。オフィス出勤時にだけ使う場合、PCのWebブラウザのみでも問題ないかもしれませんが、外勤や在宅勤務を伴う場合は、スマートフォンやタブレットも対応しているほうが便利でしょう。

ランニングコスト

初期費用の安さに目がいきがちですが、継続利用するうえでランニングコストは非常に重要です。ツールによってユーザー1人あたりに課金されるもの、一定人数ごとに課金されるものなど、さまざまな利用料金プランがあります。将来的なユーザー増減や予算との兼ね合いで選びましょう。月額と年額がある場合は、年額料金のほうが安価なケースも多いので、支払い方法も考慮するとコスト削減につながります。拡張機能の追加、サポート利用などに関わる費用も要確認です。

セキュリティ

コラボレーションツールの多くがインターネット上のクラウドサービスを利用しています。セキュリティは企業の生命線です。機能やコストに満足できても、情報の安全性が担保できないツールは検討候補から外すべきです。提供事業者ごとにセキュリティ体制を公開しているので、十分にチェックしましょう。

社内での目的周知

コラボレーションツールは導入してからがスタートです。多くの従業員に活用してもらうことで真価を発揮します。導入目的が不明瞭なままでは社内に浸透していきません。目的を明確にすることと、従業員に広く周知すること、理解と賛同をしっかり得ることで、スムーズな運用とメリット活用が実現します。

運用ルールの設定と周知

本格的な利用開始前に、従業員に最低限の使い方を覚えてもらわなければなりません。また、運用ルールを共有しておかなければ、せっかくの機能を使いこなせなかったり、想定した使い方ができなかったりするおそれがあります。たとえば、どのような場合にビジネスチャットを使い、メール利用範囲をどのようにするかなど、従業員の目線に立ち、新しいツールに対する抵抗感や不安などを、できる限り取り除いてから運用開始しましょう。

コラボレーションツールの活用事例

コラボレーションツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

過去ログを掘り返して探し出す手間がなくなった

「チームメンバー各々が開発を行う上で必要となった、あるいは勉強になった内容などを社内Wikiとして残していける。必要になる情報を過去のメールやチャットを掘り返して探し出すような手間がなくなります。メンバー間でスペースを作成し、情報のやり取りを行えているため、プロジェクトメンバーに必要な知識や業務をアサインすることができるようになった。フォームのテンプレートなどもあるので、初めて利用する際には雛形に沿って書き始められて利用しやすかった」

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/88271

▼利用サービス:Confluence

▼企業名:株式会社ワールドインテック

▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:人材

コスト削減と従業員の意欲向上、生産性向上を実現

「クラウドで一覧的に情報が管理でき、チーム内で共有できることができる。現在Teamプランを利用しているが、書類のアップロードも(2020年6月現在)無制限に行うことができる。また、パブリックで制作したページを公開できる機能もあり、気軽に情報公開ができるのが良い。とにかく機能が多いため、最初になれるのが大変だが慣れるとできることが多く使いやすい。これまで複数のサービスを利用していたが、Notionですべてが完結できるため他のサービスの利用を停止しました。その結果コスト的にも、時間的にもコストダウンできるたと感じています。また、洗礼されたデザインで社内の士気も高まりアイデアが集めやすくなりました」

https://www.itreview.jp/products/notion/reviews/44222

▼利用サービス:Notion

▼企業名:株式会社muku.▼従業員規模:20人未満 ▼業種:デザイン・製作

社内のナレッジを一元管理して業務効率が向上

「社内で共有される文書管理をシンプルにする必要がありました。共有ドライブや、様々なツールの中に上がっていたり、チャットの中で埋もれてしまっていたりしました。社内でよく聞かれることは、NotePMに書いておけばチャットでリンクを送るだけで完了するのでとても助かっています。業務委託のメンバーにも一部だけ共有できる仕組みがあるので業務報告やドキュメントをまとめてもらっています。PPTやEXCELでもいいのですが、更新が気軽にできるので最新情報に保っておくことが簡単です。基本的にNotePMに書くようにしたので文書が探しやすくなりました。」

https://www.itreview.jp/products/notepm/reviews/43022

▼利用サービス:NotePM

▼企業名:株式会社チュートリアル

▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

非対面でも社内のコミュニケーション温度を上げてくれる

「エビデンスを残すため、社内の会話の半分以上はSlackです。スタンプ機能はコミュニケーションを充実させる上で役に立っています。必須の機能ではないですが、事務的になりがちな文字のコミュニケーションを少しホップにし、気軽に感情を伝えやすくする効果があると思います。Slackでだれかがメッセージを発信し、そのメッセージに対してコメントするまでもないけど、何かしらリアクションしたい。アピールしたいときにスタンプ機能を利用すると、気軽にアクションがおこせます。Slackで会話をしてみるとよくわかりますが、この機能があるのと無いのでは文字上でコミュニケーションをする上での、相手とのつながり感が全然ちがいます」

https://www.itreview.jp/products/slack/reviews/40308

▼利用サービス:Slack

▼企業名:株式会社Ginco

▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

日程調整にかかる工数を大幅に削減して生産性アップ

「URLを一つ発行するだけで使い回しが可能=顧客との日程調整のための連絡工数が大幅削減、社内メンバー複数人との日程調整URLもすぐに発行可能、当日朝をはじめとした充実したリマインドなど、日程調整のための連絡工数削減や確認漏れを防ぐことに大きく貢献。普段から打ち合わせの数が多い営業現場には特にオススメです。複数人で日程調整したい際、簡潔に行うことができます。今まで「メールに日程記載→先方へ送付→先方が返信→(昨今オンライン打ち合わせなので)会議システムURLを発行して、、、」と1アポあたり数分工数がかかっていたところ「URLの送付→先方がURLから日程登録」と1通のメッセージでアポが組めるようになりました。」

https://www.itreview.jp/products/choseiapo/reviews/73925

▼利用サービス:調整アポ

▼企業名:株式会社RECCOO

▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:人材

おすすめのコラボレーションツール

実際に、コラボレーションツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのコラボレーションツールを紹介します。

(2021年12月21日時点のレビューが多い順に紹介しています)

日報アプリ

クラウド上で日報の作成・管理を行うことができるサービスです。日報は1日の終わりに業務の報告するための資料を指します。日報アプリではそれをクラウド上で作成することができるため、いつでもどこでも報告することが可能になりました。

ビジネスチャット

ネットワークを介したリアルタイムコミュニケーションを実現するチャットツールで、ビジネス用に特化したものを指します。単純な連絡手段としてだけでなく、業務の効率化を図るために有効なツールとして多くの企業で利用されています。

ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。

ビジネスチャットツールを徹底比較! ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選

グループウェア

企業などの組織内のメンバーがスケジュールやタスク、業務に用いる資料、アイデアやノウハウなどを共有するためのシステムです。自社の業務に合わせた案件管理や日報といった独自のシステムをデータベース上などで作成できる機能を備えたものもあります。

グループウェアの詳しい解説はこちらをご覧ください。

グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア比較、活用事例も紹介

チームコラボレーション

チームメンバー間のコミュニケーションを促進するための効率的な“スペース”を提供するためのツールです。グループでの話し合い、メンバー同士でのメッセージ送受信、コンテンツの共有といったさまざまな機能を提供します。

メールシステム