投稿 LPOとは?SEOやEFOとの違いから効果的な改善方法までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、LPOにはデザインの最適化やCTA(コール・トゥ・アクション)の調整、A/Bテストの実施など、多岐にわたる項目が存在しているため、適切に運用しなければ効果が表れにくく、広告費の無駄使いにつながってしまう可能性もあります。

本記事では、LPOの概要をわかりやすく解説することに加えて、導入によるメリット・デメリット、具体的な改善方法まで詳しく解説します。

この記事を読むことで、LPOの全体像を理解しながら成果につながる施策を実行できる知識が身につくため、Webマーケティング担当者や広告運用担当者には必見の内容です!

LPO(ランディングページ最適化)とは?

LPO(ランディングページ最適化)とは、Webサイトのランディングページ(LP)を改善し、コンバージョン率を高める施策のことです。広告効果を向上させ、ユーザーの意思決定を促すため、多くの企業が導入しています。

主に、A/Bテストやヒートマップ分析、UI/UX改善を活用し、訪問者の行動を可視化しながら最適化を進めます。例えば、CTAボタンの色や配置を変更したり、フォームの入力項目を減らすことで、コンバージョン率を向上させます。

具体的な施策としては、CTAボタンの配置変更やコピーの最適化、フォームの簡素化などが挙げられます。さらに、スマートフォン対応を強化し、ユーザーの離脱を防ぐことで、問い合わせ数や売上の増加につなげることが可能です。

LPOが注目されるようになった理由

- デジタルマーケティングの競争の激化

- デジタル広告費の高騰とROI向上の必要性

- ユーザー行動の活用とパーソナライズの進化

デジタルマーケティングの競争の激化

デジタルマーケティングが急速に広まり、さまざまな企業がオンラインでの顧客獲得に乗り出しています。

その結果、検索エンジンやSNS広告などでユーザーをランディングページへ誘導する施策が一般化し、競争が激化しました。

競争が激しい中で成果をあげるには、単に広告を出すだけでなく、訪問後のユーザーを確実にコンバージョンさせるため、ランディングページを効果的に改善・最適化する必要が生まれています。

デジタル広告費の高騰とROI向上の必要性

オンライン広告市場の拡大に伴い、広告出稿費用が大幅に上昇しています。企業は限られた予算内で最大限の成果(ROI:投資対効果)を上げることが求められています。

こうした状況で、広告費を無駄にせず、訪問ユーザーを効率よくコンバージョンに結びつける手法としてLPOが注目されるようになりました。

広告効果の最大化と費用対効果の改善を実現する手法として、LPOの重要性は今後も高まっていくでしょう。

ユーザー行動の活用とパーソナライズの進化

近年のマーケティングでは、ユーザー行動データの収集・分析技術が飛躍的に進化しました。

これにより、ユーザーの属性や興味関心に合わせてランディングページをパーソナライズする手法が可能になっています。

ユーザーごとのニーズに適した情報を提供することで、離脱率を下げ、コンバージョン率を高めるLPOが現実的な選択肢となったことも、LPOが注目を集める背景となっています。

LPOとSEO・EFOの違いとは?

| LPO | SEO | EFO | |

|---|---|---|---|

| 最適化対象 | ランディングページ(LP) | サーチエンジン(SE) | エントリーフォーム(EF) |

| 実施の目的 | コンバージョン率の改善 | 検索表示順位の改善 | 入力完了率の改善 |

| 施策の具体例 | ・クリエイティブを変更する ・CTAの色やテキストを変更する ・コピーの文言や配置を変更する |

・コンテンツの質を高める ・被リンク施策を展開する ・サイトマップ構造を見直す |

・入力項目を簡素にする ・エラー表示の視認性を高める ・フォーム入力の負担を軽減する |

LPOとSEOの違い

LPOとSEOの違いは、対象とするページの目的です。SEO(検索エンジン最適化)は、検索結果での上位表示を狙い、集客を増やすことを目的としています。

具体的には、適切なキーワードの選定やコンテンツの質の向上を行い、検索エンジンからの流入を増やします。一方で、LPOは、訪問者が成約(コンバージョン)しやすいページ設計を行うことが目的です。

例えば、SEOでは「特定のキーワードで検索結果の上位を狙い、流入数を増やす施策」を行います。一方、LPOでは「流入したユーザーの問い合わせ率や購入率を高める施策」を重視します。

LPOとEFOの違い

LPOとEFOの違いは、最適化する対象の範囲にあります。EFO(エントリーフォーム最適化)は、ユーザーが入力フォームで離脱しないように改善する施策です。

具体的には、「入力項目の簡素化」「エラー表示のわかりやすさ」「スマートフォンでの入力のしやすさ」などを最適化し、フォームの送信率向上を目指します。一方、LPOでは「ランディングページのデザインを改善し、ユーザーの関心を引き、行動を促す施策」に重点を置きます。

例えば、EFOでは「入力ミスの修正をしやすくする」「フォーム入力の負担を軽減する」などの施策を行います。一方、LPOでは「CTAボタンの色や配置を変更する」「ページのファーストビューを改善する」などの改善が主な施策です。

LPOのメリット

- コンバージョン率(CVR)を向上できる

- 広告の費用対効果(ROI)を改善できる

- ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる

- ページの離脱率や直帰率を低減できる

- 顧客のインサイトを把握しやすくなる

コンバージョン率(CVR)を向上できる

LPOのメリットの1つ目としては「コンバージョン率(CVR)を向上できる」というものが挙げられます。

LPOを実施することで、訪問者が必要とする情報を適切に提示し、行動を促しやすくなります。特に、CTA(Call To Action)の最適化やフォームの簡略化は効果的です。

例えば、A/Bテストを用いて、よりクリックされやすいボタンのデザインや文言を検証することで、エントリー率の向上が期待できます。

広告の費用対効果(ROI)を改善できる

LPOのメリットの2つ目としては「広告の費用対効果(ROI)を改善できる」というものが挙げられます。

適切にLPOを実施することで、広告から流入したユーザーのコンバージョン率を高め、無駄な広告費を削減できます。特に、ターゲットユーザーに最適化されたページを用意することで、広告の成果を最大限に引き出すことが可能です。

例えば、リスティング広告のキーワードごとに専用のランディングページを作成することで、クリック後のユーザー体験が向上し、広告費の投資対効果を高められます。

ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる

LPOのメリットの3つ目としては「ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる」というものが挙げられます。

訪問者が求める情報を分かりやすく提供し、目的をスムーズに達成できるページ設計を行うことで、ユーザーの満足度が向上します。特に、直感的なデザインや読みやすいコンテンツは重要です。

例えば、ページの読み込み速度を改善したり、モバイル端末向けにレスポンシブデザインを導入することで、ストレスのない閲覧環境を提供できます。

ページの離脱率や直帰率を低減できる

LPOのメリットの4つ目としては「ページの離脱率や直帰率を低減できる」というものが挙げられます。

ランディングページの構成を最適化することで、訪問者が途中でサイトから離れてしまうリスクを減らせます。特に、視線誘導を意識したデザインや適切な情報配置が重要です。

例えば、ファーストビューに魅力的なキャッチコピーを配置したり、画面をスクロールせずに重要な情報を伝えたりすることで、ユーザーの興味を引きつけやすくなるでしょう。

顧客のインサイトを把握しやすくなる

LPOのメリットの5つ目としては「顧客のインサイトを把握しやすくなる」というものが挙げられます。

ランディングページの改善プロセスを通じて、ユーザーの行動データを蓄積し、ニーズを深く理解できます。特に、ヒートマップ分析やA/Bテストの活用は効果的です。

例えば、どのボタンがクリックされやすいのか、ページのどの部分でユーザーが離脱しやすいのかを分析することで、より成果につながるページ設計が可能になります。

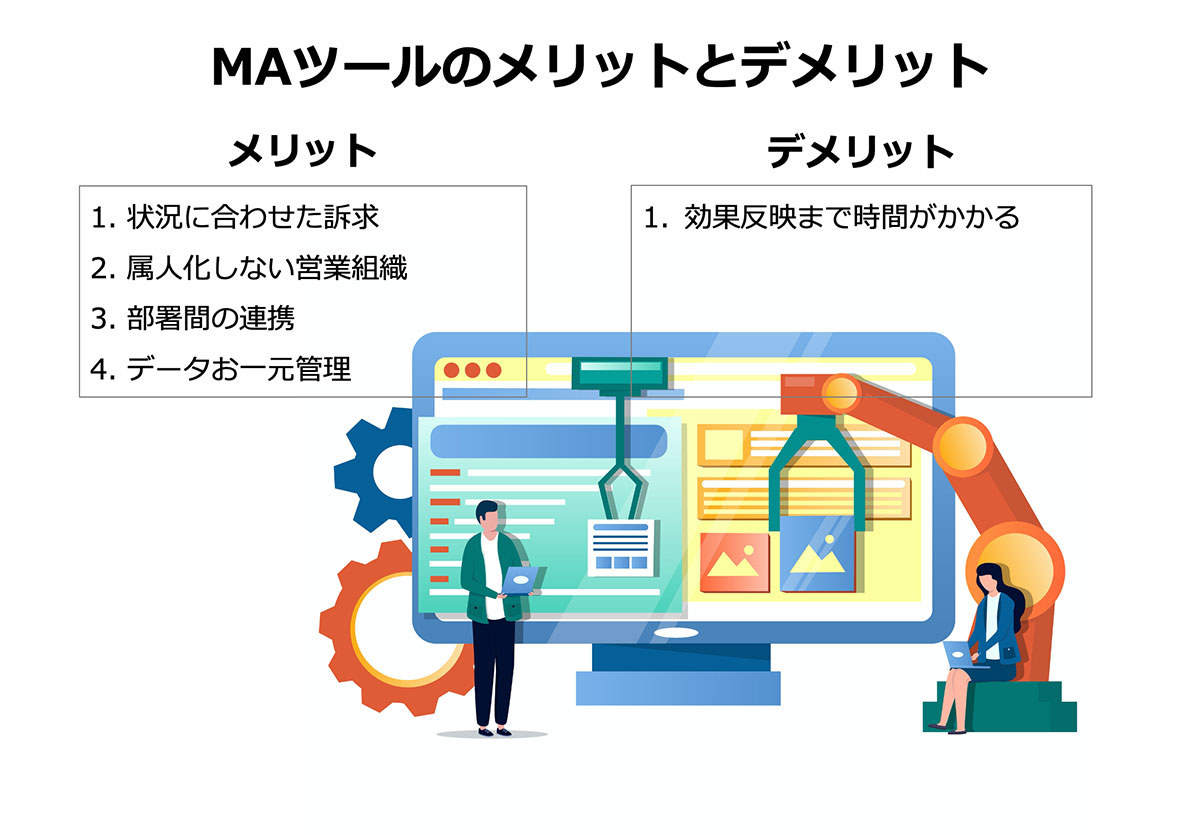

LPOのデメリット

- 継続的な分析と改善が必要になる

- 専門的な知識やツールが必要になる

- 短期間では成果が出ない可能性がある

継続的な分析と改善が必要になる

LPOのデメリットの1つ目としては「継続的な分析と改善が必要になる」というものが挙げられます。

LPOは一度実施すれば終わりではなく、常にデータを分析しながら改善を続ける必要があります。特に、ユーザーの行動パターンや市場の変化に合わせて最適化していくことが求められます。

解決策としては、ヒートマップやA/Bテストを定期的に実施し、効果的な施策を自動化できるツールを導入することが有効です。継続的な運用体制を整えることで、最小限の工数で最大の成果を得ることが可能になります。

専門的な知識やツールが必要になる

LPOのデメリットの2つ目としては「専門的な知識やツールが必要になる」というものが挙げられます。

効果的なLPOを実施するためには、ユーザー行動の分析やページ設計に関する専門知識が求められます。また、A/Bテストやヒートマップ解析などを行うためには、専用のツールを活用する必要があります。

解決策としては、使いやすいLPOツールを導入し、マーケティング担当者が基礎的なデータ分析スキルを習得することが有効です。また、専門のLPOコンサルティングサービスを活用することで、より効率的に最適化を進めることも可能になります。

短期間では成果が出ない可能性がある

LPOのデメリットの3つ目としては「短期間では成果が出ない可能性がある」というものが挙げられます。

LPOはデータをもとに改善を重ねる手法であるため、即効性のある施策とは限りません。特に、最適なデザインやコンテンツを見つけるまでに一定の時間がかかることが課題となります。

解決策としては、短期間で効果を検証できるA/Bテストを積極的に活用し、小さな改善を積み重ねることが重要です。また、既存の成功事例を参考にすることで、効果的な施策をスムーズに実施しやすくなります。

LPOの効果的な実施手順

- ①:目的設定とKPIを決定する

- ②:現状分析と課題を特定する

- ③:改善方針を決定する

- ④:A/Bテストを実施する

- ⑤:効果検証と継続的な改善を行う

①:目的設定とKPIを決定する

LPOを成功させるためには、明確な目的設定とKPIの決定が不可欠です。LPOの目的は、主にコンバージョン率の向上ですが、具体的なゴールを明確にすることで、最適な施策を実施できます。

例えば、ECサイトなら「購入完了数」、リード獲得型なら「問い合わせ数」など、目的に応じたKPIを設定することが重要です。KPIは「クリック率」「直帰率」「フォーム入力完了率」など、測定可能な数値を設定し、改善の指標とします。

明確なKPIを設定することで、LPO施策の効果を適切に評価し、継続的な最適化を進められます。まずは自社のビジネスモデルに応じたKPIを定め、改善の方向性を明確にしましょう。

②:現状分析と課題を特定する

LPOを成功させるには、現状のデータを分析し、課題を特定することが重要です。どの要素がコンバージョンを妨げているのかを特定し、具体的な改善策を検討する必要があります。

Google Analyticsやヒートマップツールを活用し、直帰率・離脱率・クリック率などを確認しましょう。例えば、CTAボタンのクリック率が低い場合は、配置やデザインの変更が有効です。

また、ユーザーのフィードバックや行動データを活用し、定性的な分析を行うことも重要です。これらの情報をもとに、課題を明確化し、効果的な改善策を導き出しましょう。

③:改善方針を決定する

課題が明確になったら、具体的な改善方針を決定します。優先度の高い問題から取り組み、ユーザーの利便性やコンバージョン率向上につながる施策を検討しましょう。

例えば、CTAボタンのデザイン変更やフォームの入力項目削減など、ユーザーの負担を減らす施策が考えられます。また、ページの読み込み速度を改善することで、離脱率を下げることも可能です。

改善策は、仮説を立てて実施し、データをもとに効果を検証することが重要です。最適な手法を見極めながら、継続的にブラッシュアップしていきましょう。

④:A/Bテストを実施する

改善策の効果を正しく検証するには、A/Bテストの実施が必要です。異なるデザインやコンテンツを比較し、どの要素がコンバージョン率向上につながるのかをデータで検証します。

例えば、CTAボタンの色や文言、フォームの入力項目数、画像の配置などを変更し、ユーザーの反応を比較します。A/Bテストの実施には、専用のツールを活用することで、簡単かつ効率的にデータを収集できます。

テスト結果は、十分なサンプル数を確保したうえで統計的に分析し、確実な改善につなげることが重要です。データに基づいた意思決定を行い、効果的なLPへと最適化していきましょう。

⑤:効果検証と継続的な改善を行う

A/Bテストの結果をもとに、LPOの効果を検証し、継続的に改善を進めましょう。一度の施策で最適な状態になるとは限らないため、データを分析しながらPDCAサイクルを回していく必要があります。

具体的には、コンバージョン率や直帰率の推移を確認し、改善の成果を数値で把握します。仮説通りの効果が得られなかった場合は、別の要素を見直し、再度テストを行うことが有効です。

LPOは一度実施して終わりではなく、ユーザーニーズや市場の変化に合わせて継続的に最適化することが重要です。データに基づいた効果的な改善を積み重ね、成果を最大化していきましょう。

LPOの具体的な改善ポイント

- ファーストビューの最適化

- CTAやリンクボタンの最適化

- 問い合わせフォームの最適化

- 説得力のあるコンテンツの追加

- スマートフォンへの対応の強化

ファーストビューの最適化

「ファーストビューの最適化」は、LPOにおいて最も重要な要素のひとつです。訪問者がアクセスした瞬間に興味を引き、目的の行動へと誘導する必要があります。

最適化されていないとユーザーはすぐに離脱し、コンバージョン率が低下します。視線の動線を考慮したレイアウト、直感的なメッセージ、適切なビジュアルの活用が欠かせません。

例えば、「魅力的なキャッチコピー+目立つCTAボタン+信頼を高める要素(実績・ロゴ)」を組み合わせると効果的です。

CTAやリンクボタンの最適化

「CTAやリンクボタンの最適化」は、LPOの成果を大きく左右する重要なポイントです。CTAとは、購入・問い合わせ・資料請求などの行動を促すボタンやリンクを指します。

CTAが分かりにくい、目立たない、魅力がない場合、ユーザーのアクション率は低下します。そのため、「視認性の向上」「訴求力のあるテキスト」「配置の最適化」が必要です。

例えば、「目立つ色に変更」「アクションを具体化(例:無料で試す)」「視認しやすい位置に配置」することで、コンバージョン率が向上します。

問い合わせフォームの最適化

「問い合わせフォームの最適化」は、LPOにおいてコンバージョン率を向上させる重要な施策です。入力項目が多すぎる、分かりにくい、動作が遅いといった問題があると、ユーザーは離脱してしまいます。

コンバージョン率を上げるには、「入力負担の軽減」「直感的なUI」「信頼感の向上」がポイントとなります。具体的には、入力項目を最小限にする、リアルタイムでエラーを表示する、オートコンプリート機能の活用が効果的です。

例えば、「名前・メールアドレス・電話番号」のみに絞ったシンプルなフォームにすると、離脱率が低減し、コンバージョン率が向上します。また、プライバシーポリシーの明記やSSL対応を行い、ユーザーに安心感を与えることも重要です。

説得力のあるコンテンツの追加

「説得力のあるコンテンツの追加」も、コンバージョン率を向上させるには不可欠です。ユーザーは購入や問い合わせ前に「信頼できるのか?」と疑問を持つため、不安を解消する情報を提供する必要があります。

具体的には、「実績の紹介」「顧客の声」「データや数値による根拠」を活用することが効果的です。例えば、「導入企業数〇〇社」「満足度95%」「具体的な成功事例」を掲載すると、信頼を獲得しやすくなります。

さらに、ビフォーアフターの事例やFAQ(よくある質問)を掲載し、ユーザーの疑問を事前に解決することで、安心してCTAをクリックできる環境を整えることが重要です。

スマートフォンへの対応の強化

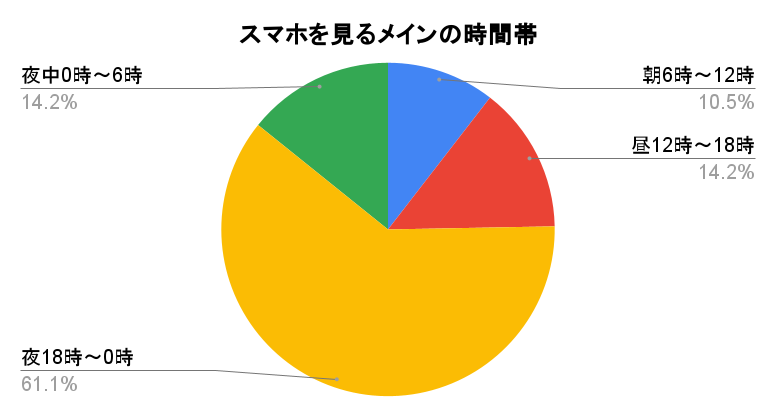

「スマートフォンへの対応の強化」も、LPOにおいて欠かせない要素の一つです。多くのユーザーがスマートフォンからWebサイトを閲覧するため、最適化されていないと直帰率が増加し、コンバージョン率が低下します。

最適化のポイントは、「レスポンシブデザインの採用」「読み込み速度の向上」「タップしやすいUI設計」です。例えば、「テキストやボタンのサイズ調整」「画像・動画の軽量化」「縦スクロールで快適に閲覧できる構成」といった施策が効果的です。

例えば、CTAボタンを親指で押しやすい画面下部に配置し、フォーム入力を簡単にすることで、スマートフォンユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョン率を向上できます。

LPOを社内でスムーズに進めるためのコツ

LPOの必要性を社内で理解してもらうには?

LPOの導入を社内で進めるには、データを根拠に説得することが重要です。特に経営層はROIを重視するため、数値で示すと効果的です。LPの直帰率やCVRを提示し、課題の明確化が必要になります。

「広告費を増やさずに売上を伸ばせる」点を強調すると、LPOの価値が理解されやすくなります。例えば、コンバージョン率が1%向上すれば、売上が大幅に増加する可能性があることを示します。また、他社の成功事例を示すことで、導入の決断を促せます。

経営層を説得する際は、改善のロードマップを示すことも有効です。施策のスケジュールや想定ROIを具体的に提示しましょう。

クライアントにLPOを提案する際のポイントは?

クライアントがLPOに投資するかは、ROIの明確さにかかっています。LP改善がCVR向上を通じて売上にどう直結するかを示し、データや事例を活用して説得力を高めることが重要です。

また、業種ごとにLPOのメリットを強調すると納得感が増します。例えば、ECサイトなら購入率向上、不動産なら問い合わせ増加など、具体的な成果を提示すると理解が深まります。

クライアントの不安を解消するには、低リスクな導入方法を提案すると効果的です。A/Bテストを一部のページで実施し、データに基づいた判断が可能であることを示すと、LPOの導入をスムーズに進められます。

LPO実施の社内リソースが不足している場合は?

LPOの実施には時間と労力がかかるため、社内リソースの確保が課題となります。まずは、スモールスタートで始め、ファーストビューやCTAの改善など、短期間で実施できる施策から取り組みましょう。

また、内製と外注の判断も必要になります。社内にリソースがあれば、データ分析やテストを自社で進められますが、不足している場合は外部支援を活用するのもおすすめです。

外注を検討する場合は、LPOコンサルやツールを活用すると効率的です。A/Bテストツールを利用すれば、負担を最小限に抑えつつ効果的に改善を進められます。

LPOツールの選び方と比較のポイント

- できることや機能面の充実度で選ぶ

- 導入や操作画面の使いやすさで選ぶ

- 価格やコストパフォーマンスで選ぶ

できることや機能面の充実度で選ぶ

LPOツールの選び方の1つ目としては「できることや機能面の充実度で選ぶ」という方法が挙げられます。

高度なLPOツールには、AIを活用した自動最適化機能や詳細な分析レポートが備わっているものもあります。これにより、ユーザー行動をリアルタイムで分析し、コンバージョン率を向上させる施策がスムーズに実施できます。

特に、マーケティングチームが頻繁にテストを行う場合、簡単に仮説検証できるA/Bテスト機能や視覚的なヒートマップがあると便利です。

導入や操作画面の使いやすさで選ぶ

LPOツールの選び方の2つ目としては「導入や操作画面の使いやすさで選ぶ」という方法が挙げられます。

特に、ドラッグ&ドロップでページ編集ができるビジュアルエディタや、コード不要でテスト設定ができる機能があると便利です。ノーコード・ローコード対応のツールであれば、マーケティング担当者がエンジニアに頼らずに改善施策を実施できます。

また、導入のしやすさを考慮するなら、既存のCMSや広告プラットフォームと連携しやすいツールを選ぶのもポイントです。

価格やコストパフォーマンスで選ぶ

LPOツールの選び方の3つ目としては「価格やコストパフォーマンスで選ぶ」という方法が挙げられます。

コストを抑えつつ運用するなら、必要な機能が揃ったシンプルなプランや従量課金制のツールを選ぶのがおすすめです。特に、小規模なサイト運営なら、基本的なA/Bテストやヒートマップ分析が使える無料プランでも十分な効果を得られる場合があります。

一方で、大規模なサイトや本格的にLPOを実施する企業なら、高度な分析機能やAIによる最適化機能が搭載された有料プランがおすすめです。

LPOのよくある質問

LPOの施策は、どのくらいの期間で成果が出ますか?

成果が出るまでの期間は施策内容やテスト頻度によりますが、一般的に効果が明確になるまで1〜3ヶ月ほどかかります。早期に小さな改善を繰り返すことが重要です。

LPOツールを使用せず、自社だけで実施できますか?

基本的な改善は自社でも可能ですが、効果検証やA/Bテストには専門ツールが必要です。データ分析や精度の高い改善を目指すならツールの活用をおすすめします。

LPOの施策で、特に効果が高いポイントはどこですか?

特に効果が高いのは、ファーストビューとCTAの改善です。ユーザーが最初に目にする部分を最適化すると、離脱率低下やCVR改善に直結します。

まとめ

本記事では、LPOの概要をわかりやすく解説するのに加えて、導入のメリット・デメリットや実施手順、改善ポイントまで、まとめて徹底的に解説しました。

近年、デジタルマーケティングの重要性が高まる中で、LPOは企業の成長に欠かせない施策となっています。特に、AIやパーソナライズ技術の進化により、今後もLPOの手法はさらに多様化し、効果的な最適化が求められるでしょう。

今後もITreviewでは、LPOツールのレビュー収集に加えて、新しいLPOツールも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 LPOとは?SEOやEFOとの違いから効果的な改善方法までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CDPとは?主な機能やマーケティングの活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ECサイトやPOS、SNSなど、複数のチャネルから取得したデータを統合し、顧客の行動を詳細に分析することができるようになります。

しかし、CDPの導入にはコストやデータ統合の複雑さといった課題があり、適切な運用ができなければ期待する成果を得られないリスクもあります。

本記事では、CDPの概要をわかりやすく解説することに加えて、基本機能や導入のメリット・デメリット、選定のポイントまで徹底解説します。

この記事を読むことで、CDPの全体像を把握し、自社に最適な活用方法を理解できるため、マーケティング担当者やデータ活用を検討している企業の意思決定者にとって必見の内容です!

CDP(Customer Data Platform)とは?

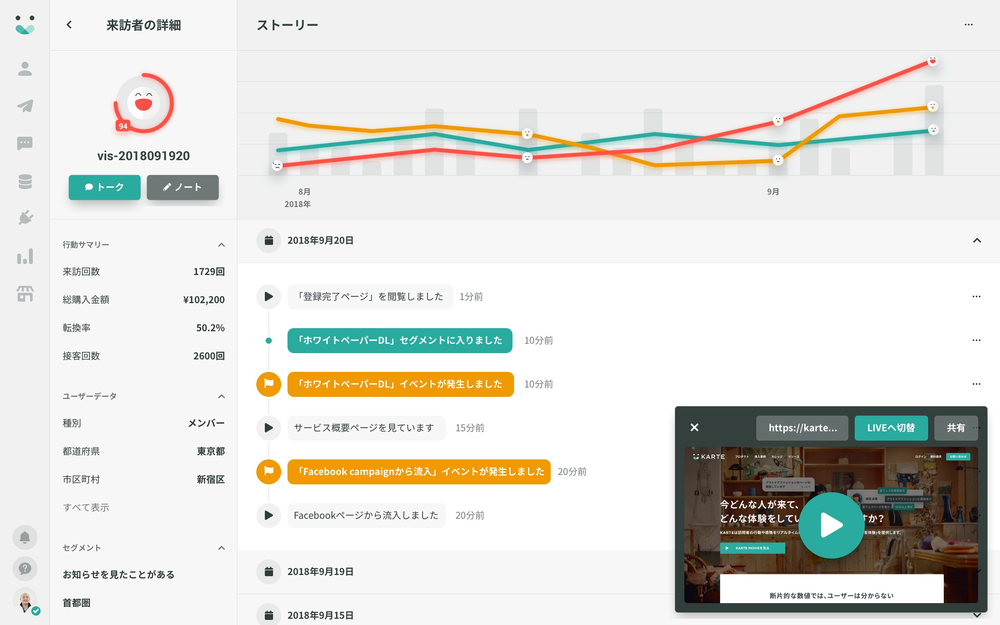

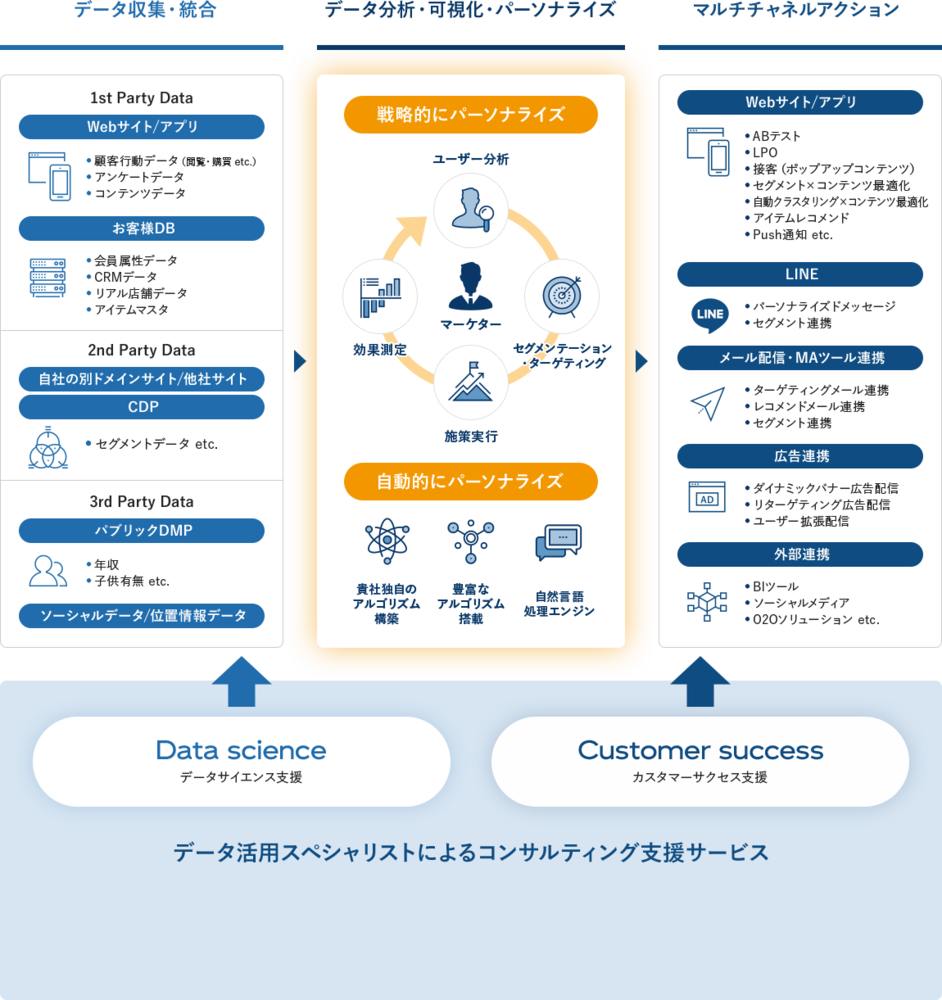

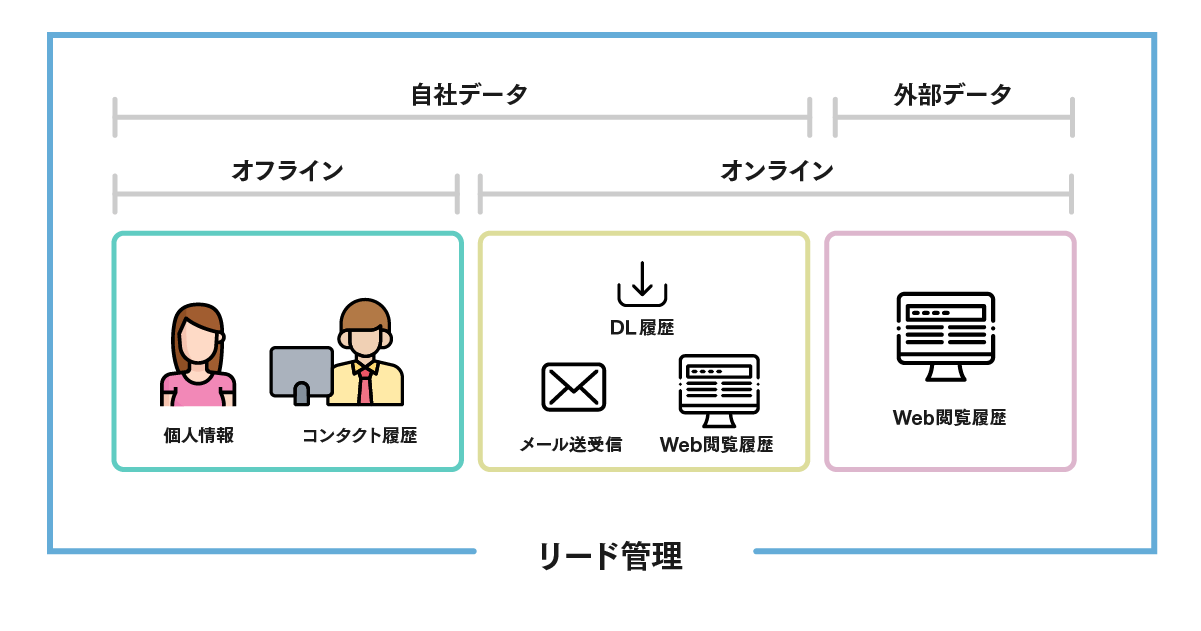

CDP(Customer Data Platform)とは、企業が保有するオンライン・オフラインの顧客データを一元管理し、マーケティングや営業活動に活用するプラットフォームのことです。

様々なチャネルから取得した顧客データを統合し、顧客一人ひとりの詳細なプロファイルを作成することで、よりパーソナライズされた顧客体験の提供が可能になります。

具体的には、購買履歴やWeb行動、SNSの反応、CRMデータなどを統合し、顧客の属性や興味関心、行動履歴などを把握できます。

主な活用例としては、ECサイトでのレコメンド強化、広告配信の最適化、カスタマーサポートのパーソナライズなどがあり、企業のマーケティング戦略を大きく向上できます。

CDPとCRM・MAとの違いは?

CDPと、CRM(顧客関係管理)、MA(マーケティングオートメーション)は、それぞれ異なる役割を持つツールです。

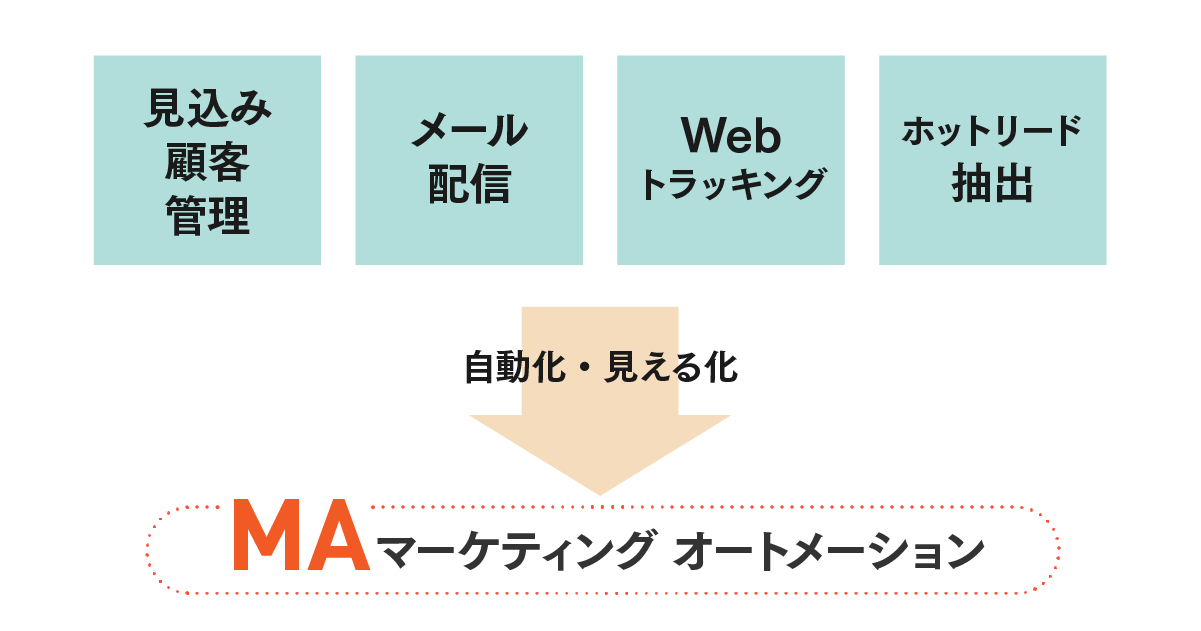

CRMは、既存顧客の情報を管理し、営業やカスタマーサポートを支援するために活用されます。一方、MAは見込み顧客の育成を自動化し、メール配信やスコアリングを通じて購買につなげることを目的としています。

CDPをCRMやMAと連携させることで、それぞれのツールが持つ機能をさらに強化し、より高度なマーケティング戦略を展開できます。

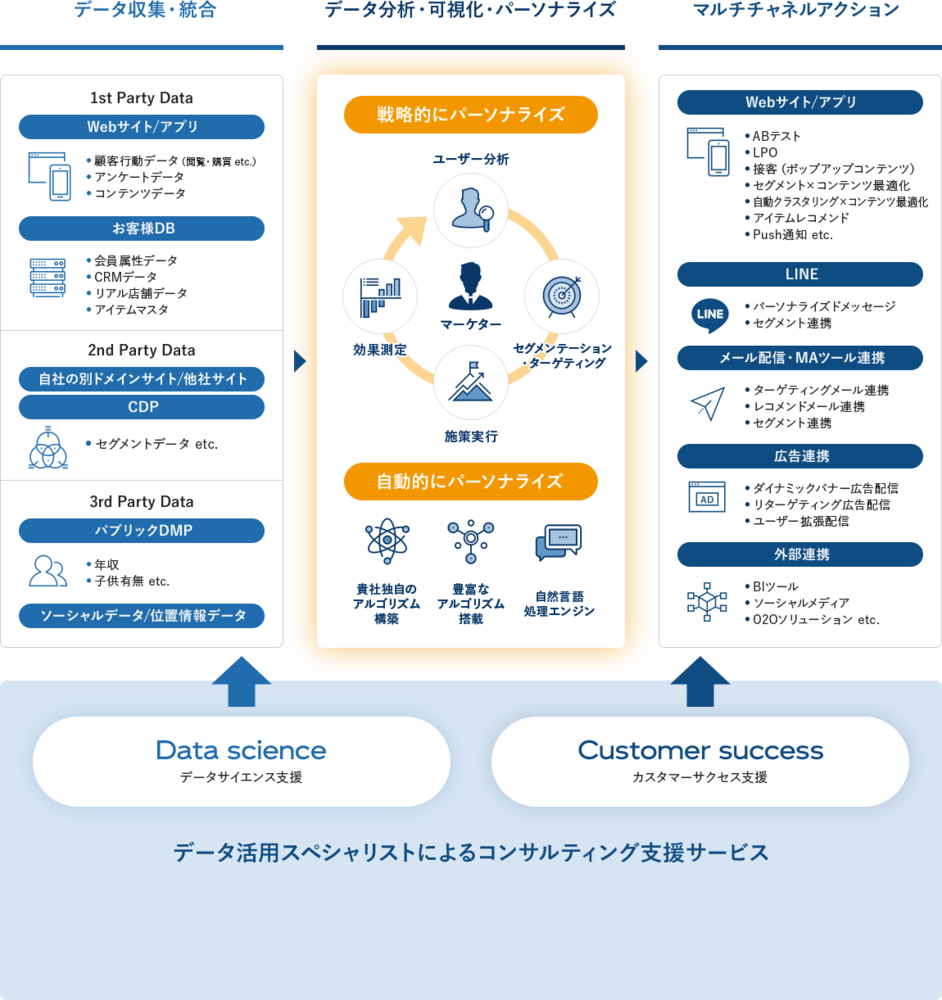

CDPの主な機能と活用事例

- データの収集と統合

- 顧客プロファイルの作成

- データ分析とセグメンテーション

- マーケティング施策への活用

➀:データの収集と統合

CDPの主な機能の1つ目は「データの収集と統合」です。

CDPは、Webサイトやアプリ、CRM、POS、SNSなど、複数のデータソースから顧客データを一元的に収集し、統合します。これにより、バラバラに管理されていたデータを統一し、企業全体で一貫性のある顧客データを活用できるようになります。

例えば、ECサイトの購買履歴や閲覧履歴、カスタマーサポートの問い合わせ履歴など、異なるデータを統合することで、顧客の全体像を把握することが可能です。

➁:顧客プロファイルの作成

CDPの主な機能の2つ目は「顧客プロファイルの作成」です。

収集したデータをもとに、顧客ごとに詳細な統合プロファイルを作成し、購買履歴や行動パターン、興味・関心などを明確にします。これにより、個別の顧客ごとに最適なマーケティング施策の立案が可能です。

例えば、CDPを活用することで、ECサイトの利用履歴やメール開封履歴、SNSでの反応をもとに、ユーザーが好む商品やコンテンツを特定できます。

③:データ分析とセグメンテーション

CDPの主な機能の3つ目は「データ分析とセグメンテーション」です。

CDPは、統合した顧客データをもとに、AIや機械学習を活用した高度なデータ分析を行い、顧客を細かく分類(セグメント化)します。これにより、企業は特定のターゲットに向けた精度の高いマーケティング施策を実施できるようになります。

例えば、購買頻度の高いリピーター層や、一度だけ購入したが再訪していない顧客など、行動パターンごとに異なるマーケティング戦略を立案できます。

④:マーケティング施策への活用

CDPの主な機能の4つ目は「マーケティング施策への活用」です。

CDPは、統合データや顧客プロファイル、セグメントデータをもとに、各種マーケティングチャネルへ自動連携し、最適な施策を実行します。これにより、広告配信、メールマーケティング、SNSマーケティング、パーソナライズ施策などの効果を最大化できます。

例えば、過去の購買履歴をもとにリピーター向けのクーポンを発行したり、Webサイトの行動データを分析して離脱防止のポップアップを表示したりすることが可能です。

CDPの導入メリット

- データの一貫性を維持できる

- リアルタイム対応が可能になる

- データセキュリティを強化できる

データの一貫性を維持できる

CDPのメリットの1つ目は「データの一貫性を維持できる」というものが挙げられます。

CDPは統合されたデータ基盤を提供するため、異なる部署やシステム間でデータの不整合が発生するリスクを軽減できます。これにより、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、部門ごとに異なるデータを参照することなく、共通のデータを活用できます。

例えば、マーケティング部門が配信したキャンペーンに対する顧客の反応を、営業部門がリアルタイムで確認し、最適な営業アプローチを実施することが可能です。

リアルタイム対応が可能になる

CDPのメリットの2つ目としては「リアルタイム対応が可能になる」というものが挙げられます。

従来のデータ管理システムでは、データの更新に時間がかかり、迅速な顧客対応が難しい場合がありました。CDPを導入することで、顧客の行動データを即座に取得し、それに基づいた施策をリアルタイムで実行できます。

例えば、ECサイトで特定の商品をカートに入れたまま離脱した顧客に対して、すぐにリマインドメールや限定クーポンを自動配信し、購入率を向上させる施策が可能です。

データセキュリティを強化できる

CDPのメリットの3つ目としては「データセキュリティを強化できる」というものが挙げられます。

顧客データの取り扱いに関する法規制が厳しくなる中、企業はデータの管理と保護を徹底する必要があります。CDPは、データのアクセス制御や匿名化、暗号化といった機能を提供し、企業が法規制を遵守しながら安全にデータを活用できる環境を構築します。

例えば、GDPRやCCPAなどの規制に対応するため、顧客の同意管理やデータの保存期間を適切に設定し、コンプライアンスを維持することが可能です。

CDPの導入デメリット

- 導入や運用にコストが発生する

- データ統合に時間と労力がかかる

- 活用には専門的な知識が必要になる

導入や運用にコストが発生する

CDPのデメリットの1つ目としては「導入や運用にコストが発生する」というものが挙げられます。

CDPの導入には初期費用や月額料金に加えて、データの統合・運用に関する人的リソースも必要です。特に大規模なCDPを導入する場合、データ管理やシステム統合にかかるコストが増大します。

解決策としては、自社のビジネス規模に適したプランを選択することや、無料トライアルやデモ環境を活用して費用対効果を事前に検証しましょう。

データ統合に時間と労力がかかる

CDPのデメリットの2つ目としては「データ統合に時間と労力がかかる」というものが挙げられます。

CDPは顧客データを統合して活用するため、各種データソースとの接続設定やフォーマット変換が必要です。データクレンジングやタグ設計の見直しが必要になることもあり、短期間での導入が難しい場合があります。

解決策としては、既存システムとの連携が容易なCDPを選定することや、導入支援サービスを活用してデータ統合をスムーズに進めることが有効です。

活用には専門的な知識が必要になる

CDPのデメリットの3つ目としては「活用には専門的な知識が必要になる」というものが挙げられます。

CDPを効果的に活用するには、データ分析のスキルやマーケティングオートメーション(MA)との連携に関する知識が必要です。データを収集・統合するだけではなく、それを活用して顧客インサイトを導き出すことが求められます。

解決策としては、CDPのトレーニングを実施することや、専門家を採用・育成することが重要です。

CDPの選び方と比較ポイント

- ①:データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ

- ②:セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ

- ③:他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ

- ④:リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ

- ⑤:セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ

①:データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ

CDPを選ぶポイントの1つ目としては「データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ」というものが挙げられます。

CDPはさまざまなデータを統合するためのプラットフォームですが、対応するデータソースが限定されている場合、運用に制約が生じます。幅広いデータソースと連携できるCDPを選択することで、より包括的なデータ管理が可能です。

例えば、SalesforceやGoogle Analytics、広告プラットフォーム、POSデータ、IoTデータなどの多様なソースに対応するCDPを選ぶことで、マーケティング施策の幅が広がります。

②:セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ

CDPを選ぶポイントの2つ目としては「セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ」というものが挙げられます。

CDPは顧客データを統合するだけでなく、適切なセグメントを作成し、データを活用できる分析機能を備えているかが重要です。高度なセグメンテーションやAIを活用した予測分析が可能なCDPを選ぶことで、マーケティング施策の最適化が期待できます。

例えば、リアルタイムでセグメントを作成し、広告配信やメールマーケティングと連携できるCDPは、顧客の行動変化に素早く対応できます。

③:他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ

CDPを選ぶポイントの3つ目としては「他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ」というものが挙げられます。

CDP単体ではなく、CRM、MA、広告管理ツールなどとスムーズに連携できるかが、実用性に大きく影響します。APIやノーコードでの連携機能が充実しているCDPを選ぶと、マーケティング施策の自動化が容易になります。

例えば、HubSpotやMarketo、Google広告、Facebook広告、LINEなどの複数チャネルとシームレスに接続できるCDPを選ぶと、データの一貫性を保ちながら施策を実行できます。

④:リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ

CDPを選ぶポイントの4つ目としては「リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ」というものが挙げられます。

顧客の行動データを即座に分析し、リアルタイムで施策に反映できるかがCDPの性能を大きく左右します。リアルタイム処理が可能なCDPを選ぶことで、ECサイトやアプリ上でのパーソナライズ施策がスムーズに実行できます。

例えば、顧客がサイトに訪問した瞬間に、最適なクーポンや広告を表示できるCDPは、購買意欲を高めるのに効果的です。

⑤:セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ

CDPを選ぶポイントの5つ目としては「セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ」というものが挙げられます。

個人情報や機密データを扱うCDPでは、セキュリティ対策やデータガバナンスの仕組みがしっかりしているかが重要です。特に、GDPRやCCPAといったプライバシー規制への対応が求められます。

例えば、アクセス権限の細かい管理、暗号化機能、データの匿名化が可能なCDPを選ぶことで、データ漏洩のリスクを軽減できます。

まとめ

本記事では、CDPの概要をわかりやすく解説するのに加えて、活用事例や導入によるメリット・デメリット、選定ポイントまで、まとめて徹底的に解説していきました。

CDPは、AIや機械学習の進化により、高度な予測分析やリアルタイムマーケティングの活用がさらに進むと予想されます。

今後もITreviewでは、CDPのレビュー収集に加えて、新しいCDPについても続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 CDPとは?主な機能やマーケティングの活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MAツールのMarketo(マルケト)とは?できることからメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>マーケティング施策を実施するうえで強力な味方となり得るマルケトですが、では一体、その特徴やメリット・デメリットなどは、どのようなところにあるのでしょうか?

本記事では、マルケトの特徴から利用できる基本的な機能、料金プラン、口コミや評判からわかったメリット・デメリットなどについて、まとめて徹底解説していきます!

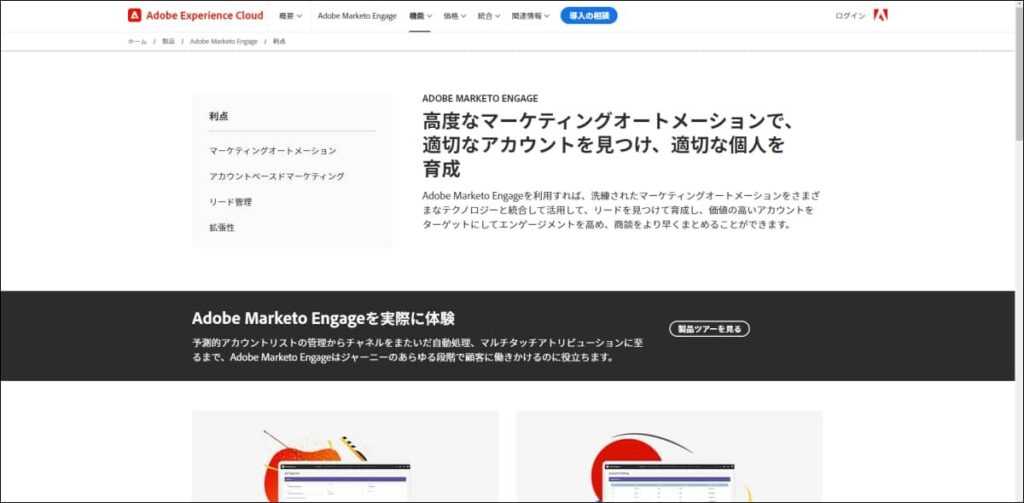

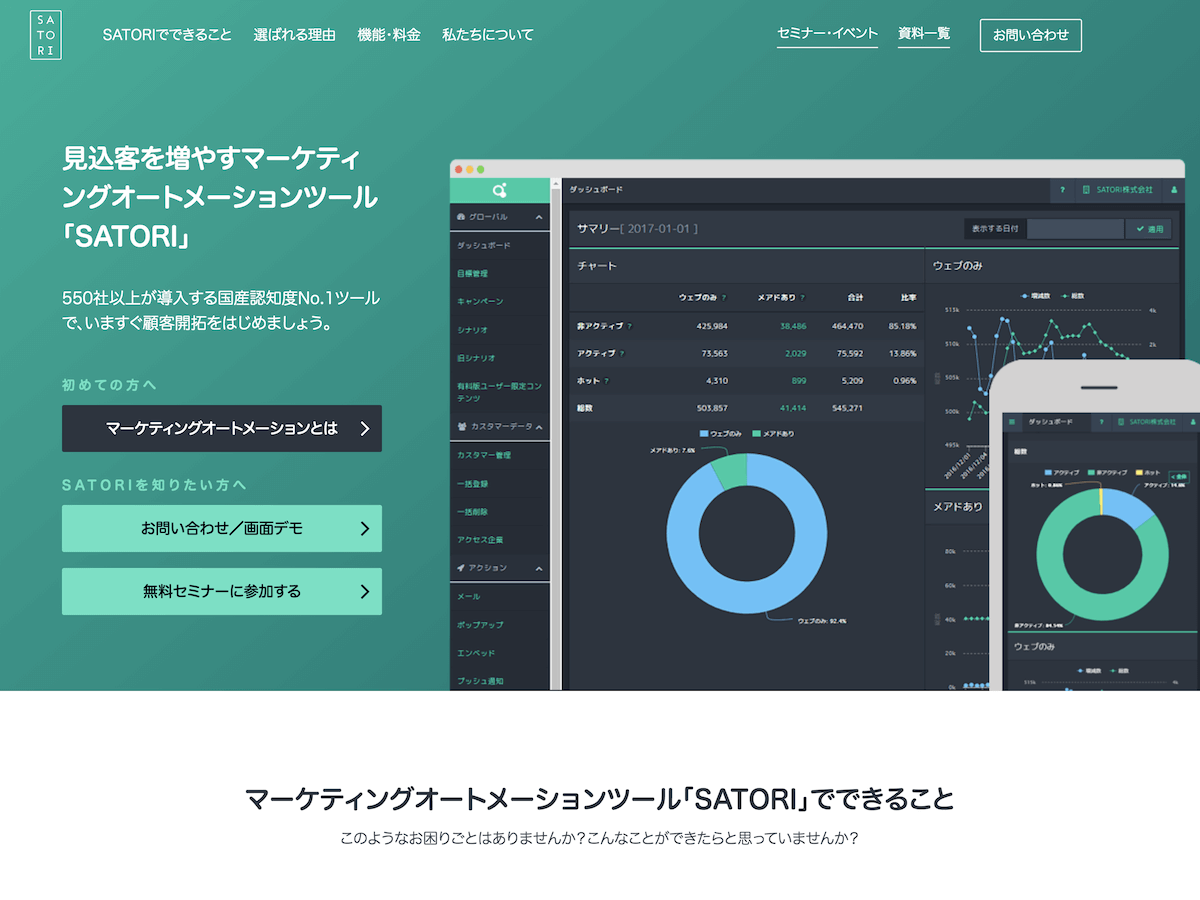

Adobe Marketo Engage(マルケト)とは?

マルケト(Adobe Marketo Engage)とは、世界6,000社を超える企業で導入されている、世界的なMA(マーケティングオートメーション)ツールのことです。

現在では「Adobe Marketo Engage」の名称で展開されていますが、もともとは米Marketo社が開発を行っており、2018年10月にはAdobe(アドビ)社が大型買収を行ったことでも話題になりました。

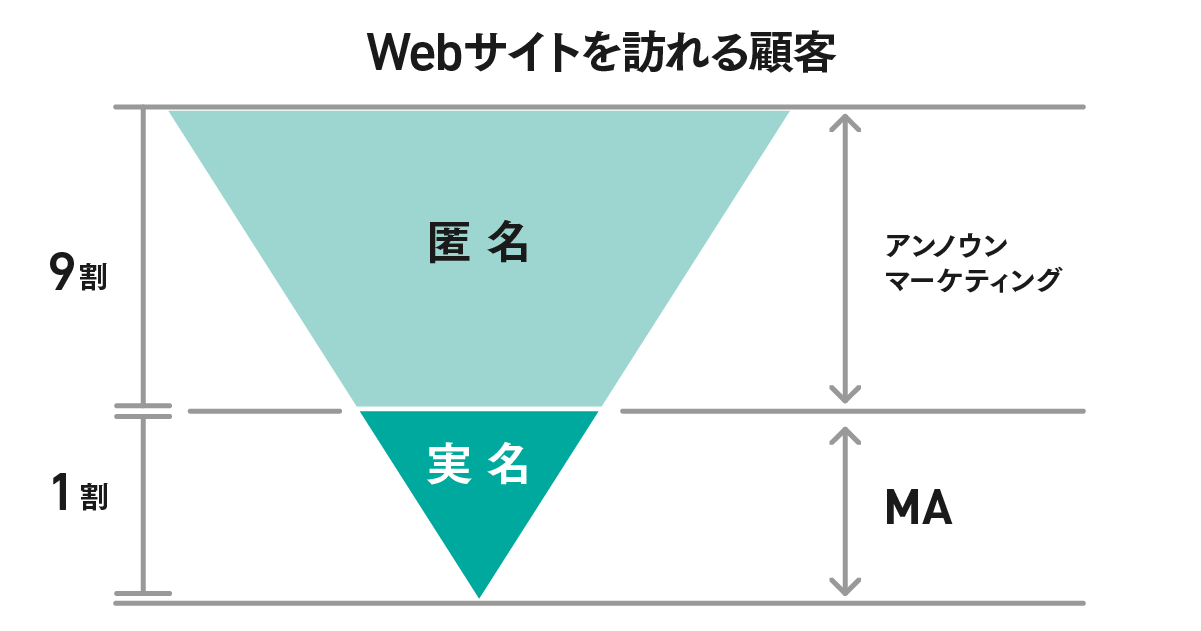

既存の顧客から見込み顧客、匿名のサイト訪問者まで、幅広いユーザーのインテントデータを収集することができるため、より効果的かつ戦略的なマーケティング施策に活用することができます。

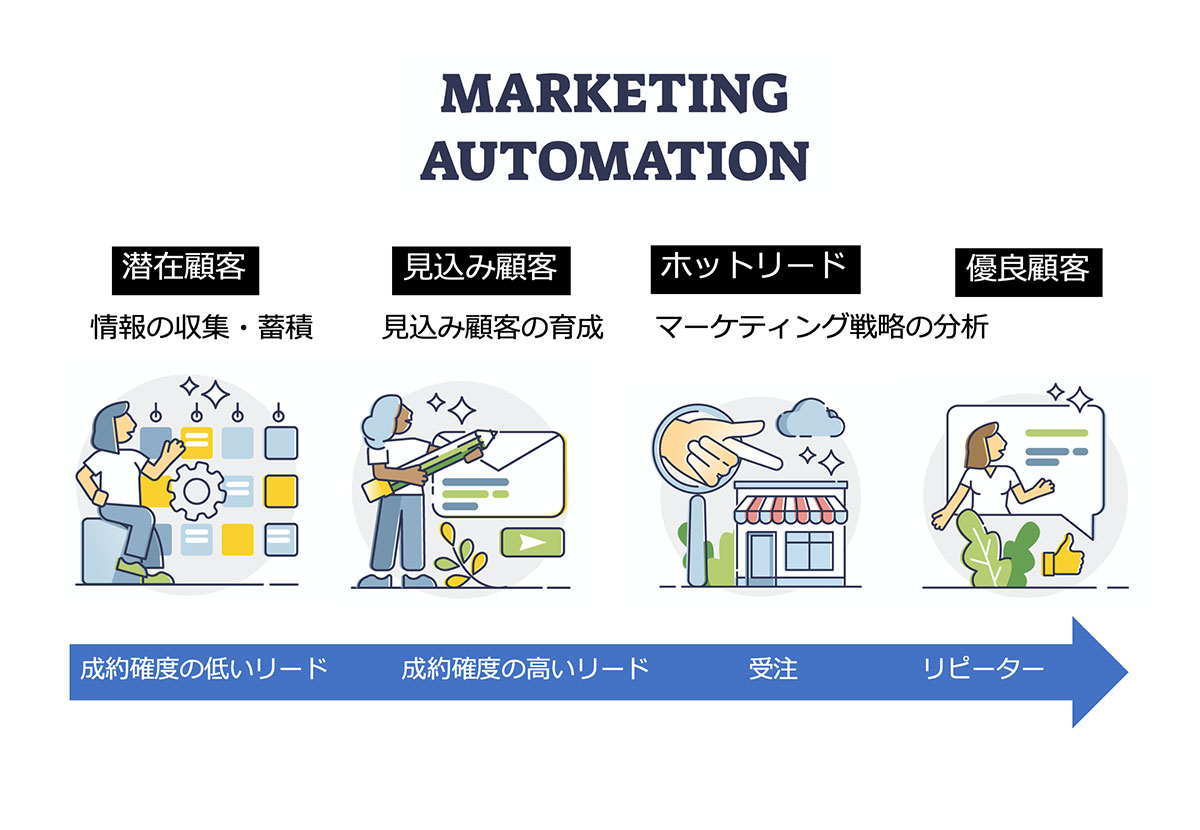

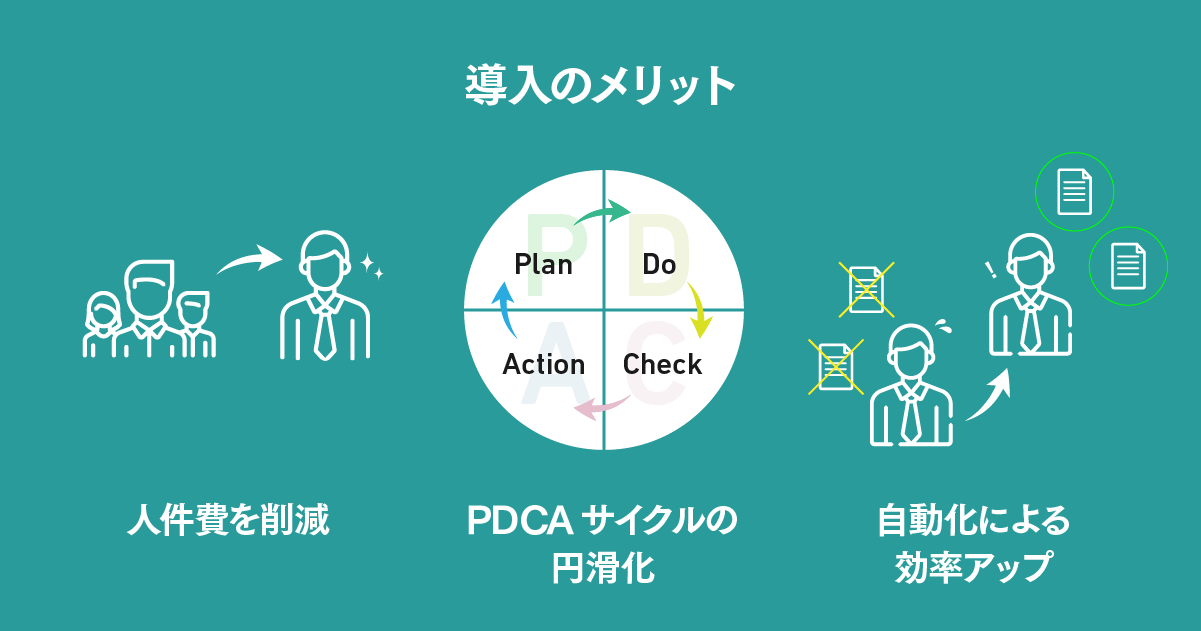

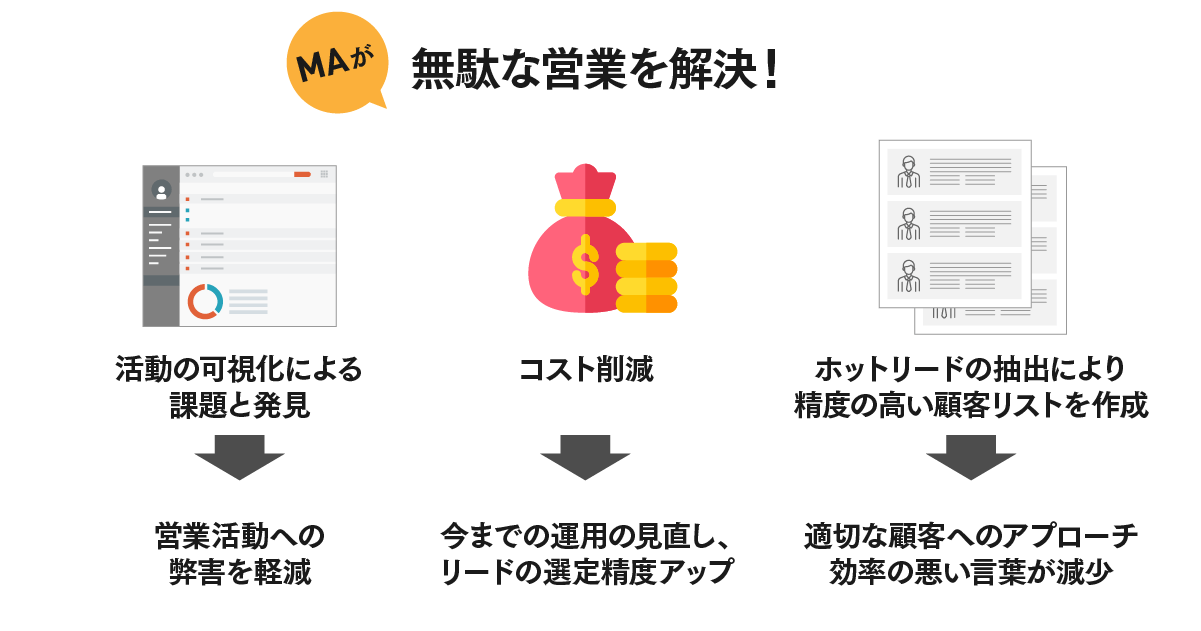

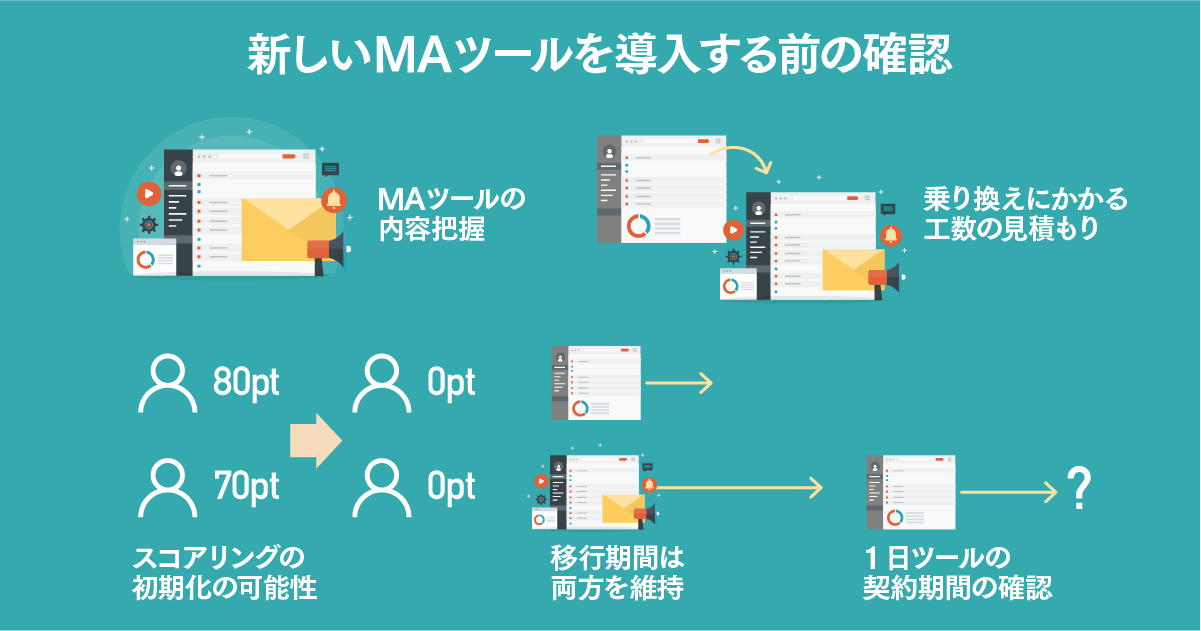

MAツールとは?

MAツール(Marketing Automation)とは、営業などの現場において、リード顧客から成約までのマーケティング業務を自動化し、マーケティング活動そのものを効率化するツールのことを指します。

▶ 関連記事:【MAとは?】マーケティングオートメーションの機能・特徴・選び方を徹底解説!

Adobe Marketo Engage(マルケト)の特徴

リード獲得を支援できる

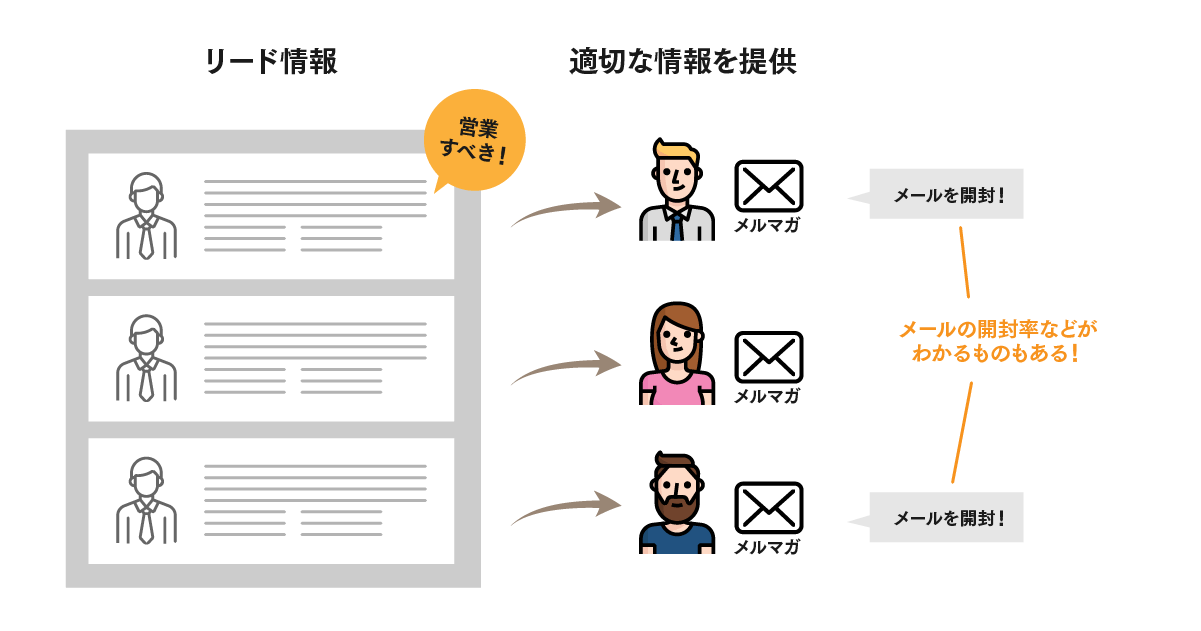

マルケトは、マーケティングツールにおける、多様な機能を統合したプラットフォームです。ランディングページやフォームの作成、リードスコアリング、自動化されたキャンペーンなど、豊富な機能を活用することで、効果的なリード獲得活動を支援することができます。

見込み顧客を育成できる

マルケトは、リード獲得だけではなく、見込み顧客を育成するための機能も充実しています。顧客の行動や興味にもとづいたパーソナライズされたコンテンツの配信、ターゲティングされた電子メールキャンペーンなど、見込み顧客との良好な関係構築に役立ちます。

ワークフローを改善できる

マルケトは、顧客の獲得以外にも、ワークフローを改善するための機能も提供しています。ワークフローエディタを使用したマーケティングプロセスの自動化やA/Bテスト、リアルタイムのアナリティクスなど、ワークフローの効果を評価し、最適化することが可能です。

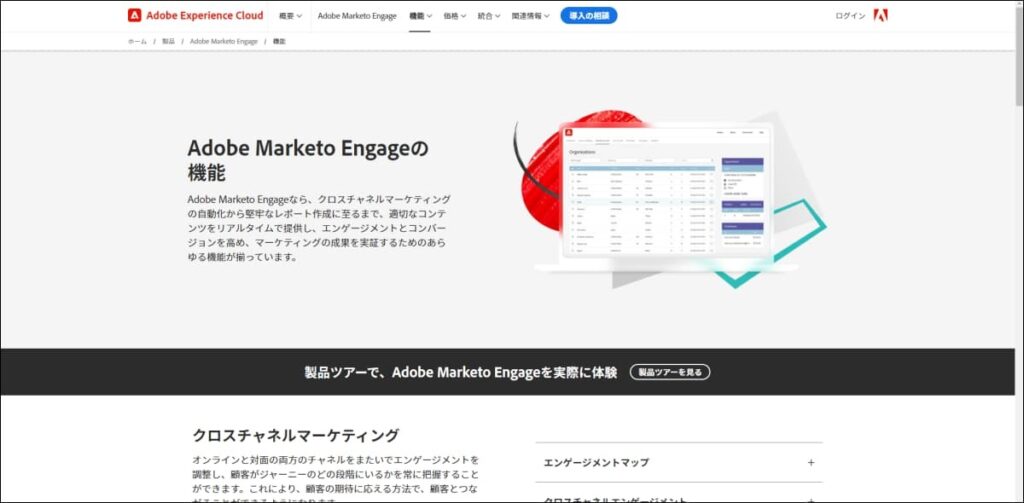

Adobe Marketo Engage(マルケト)の機能

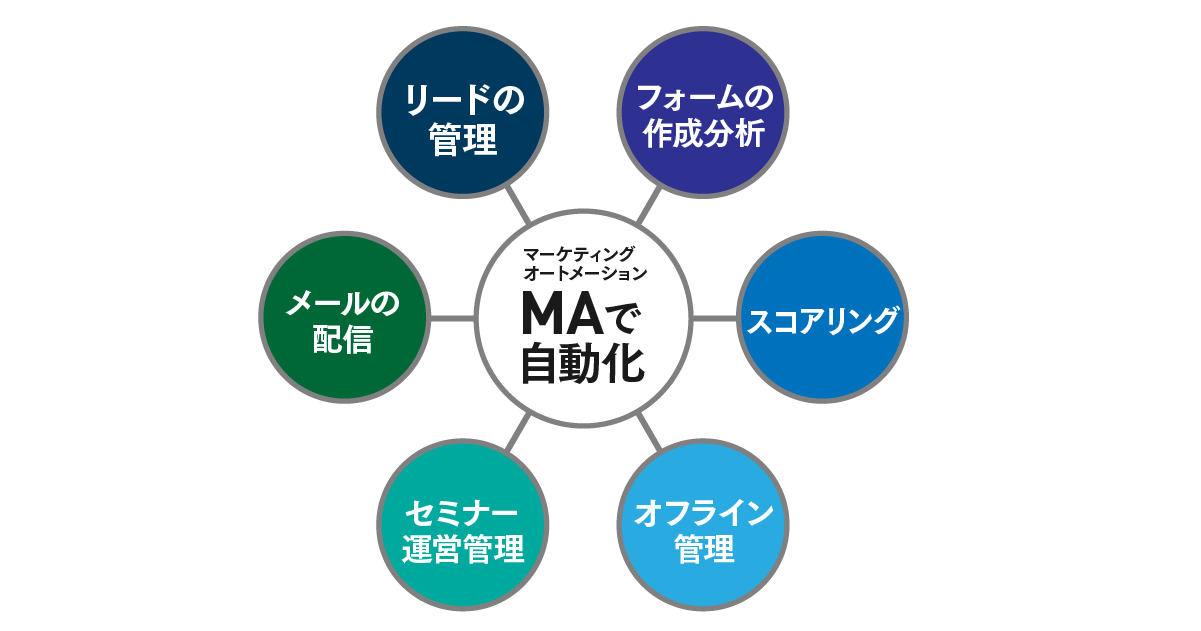

マルケトの大きな特徴の一つとして「10個の機能(アプリケーション)」の存在が挙げられます。活用することにより、効果的なリードの獲得と顧客のエンゲージメントを実現することができます。

マーケティングオートメーション

マーケティングオートメーション(MA)に役立つ機能です。リードの生成から顧客のナーチャリング、顧客関係管理(CRM)まで、マーケティング活動におけるプロセス全体を自動化することができます。

メールマーケティング

ユーザーごとにパーソナライズされたメールキャンペーンを作成する機能です。リアルタイムな追跡と詳細な分析を行うことによって、メールマーケティングの成果を最大化することができます。

モバイルマーケティング

モバイルデバイスへのターゲティングやパーソナライゼーションを実施する機能です。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に向けて、リーチとエンゲージメントを最適化することができます。

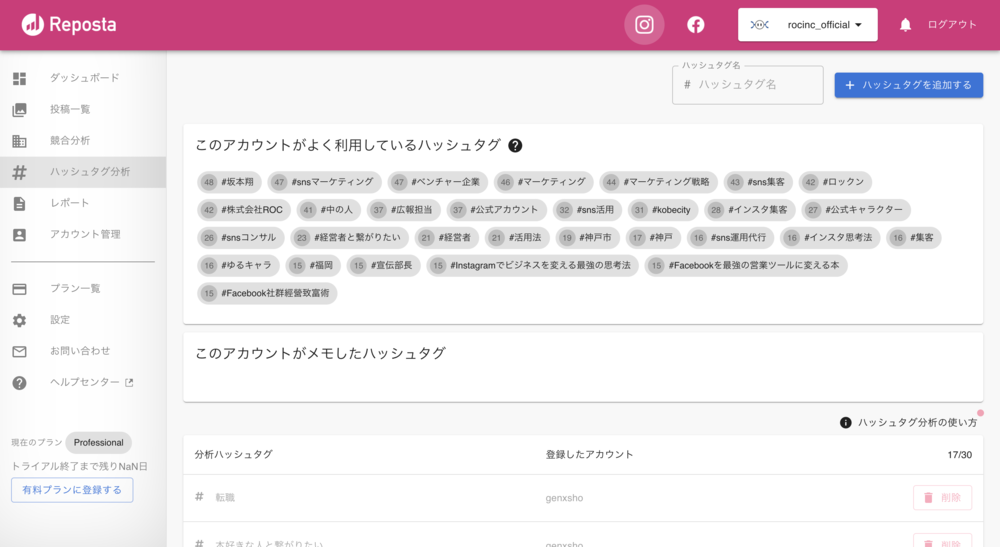

ソーシャルマーケティング

ソーシャルメディアプラットフォームでのマーケティング活動を支援する機能です。ソーシャルリスニングやターゲティングを行うことによって、サービスやブランドの知名度を高めることができます。

デジタル広告

自社の獲得したいターゲットオーディエンスに対して効果的な広告を配信する機能です。デジタル広告の管理と最適化を実施することにより、企業のROI(投資利益率)の最大化に貢献することができます。

Webパーソナライゼーション

ウェブサイトの訪問者に対して個別にカスタマイズされたアプローチを提供する機能です。匿名の訪問者に対して適切なアプローチを行うことにより、コンバージョンの増加に貢献することができます。

アカウントベースドマーケティング

アカウントベースでエンゲージメント率が高いユーザーをリストアップする機能です。重要なアカウントに対してパーソナライズされたアプローチを実現し、ビジネスチャンスを追求することができます。

マーケティングアナリティクス

実施したマーケティングキャンペーンの効果を迅速に評価する機能です。リアルタイムなデータ分析と可視化によって、どのキャンペーンが効果的なのか、戦略的な意思決定を支援することができます。

プレディクティブコンテンツ

ユーザーの行動と関心にもとづいて次に表示するコンテンツを予測する機能です。それぞれのユーザーごとにレコメンドするコンテンツを選択し、パーソナライズされた体験を提供することができます。

プレディクティブオーディエンス

ユーザーの行動履歴と属性にもとづいて将来の消費行動を予測する機能です。AIによる顧客セグメンテーションによって、ターゲティングとマーケティングメッセージの最適化を行うことができます。

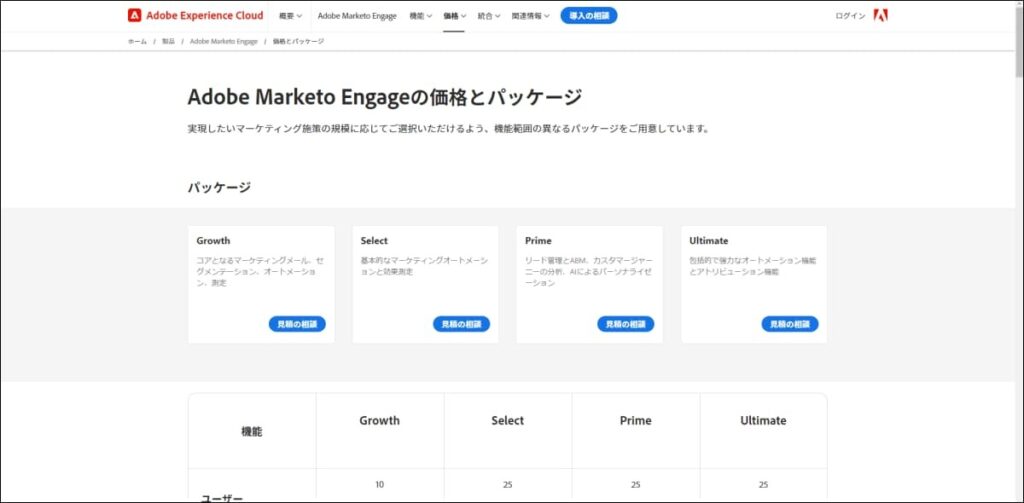

Adobe Marketo Engage(マルケト)の料金

マルケトには、主に下記の4つの料金プランが存在します。各プランの詳細な価格は公式HPには明記されていないため、詳細な料金情報についてはAdobeの担当者への見積もり相談が必須になります。

- Growthプラン

- Selectプラン

- Primeプラン

- Ultimateプラン

また、それぞれのプランごとで、対象となる法人ユーザーや利用できる機能などは異なるため、導入するときには、自社の従業員規模やニーズにマッチしたプランを選択するようにしましょう。

Growthプラン

Growthプランは「小規模なビジネス向けのエントリープラン」です。主な機能には、基本的なマーケティングオートメーション機能やリード管理機能、アナリティクスでの分析機能などが含まれています。

Selectプラン

Selectプランは「中規模の企業向けのミドルプラン」です。マーケティングオートメーション機能やリード管理機能はもちろん、ソーシャルメディア管理などの高度なマーケティング機能が含まれています。

Primeプラン

Primeプランは「大規模な企業向けのハイエンドプラン」です。ABM(アカウントベースドマーケティング)や高度なアナリティクス、カスタマイズ機能など、さらに高度な機能とサポートが提供されます。

Ultimateプラン

Ultimateプランは「複雑なマーケティングニーズを持つ企業向けのカスタムプラン」です。このプランでは、包括的なマーケティング機能や専任のアカウントマネージャーサポートなどが提供されます。

Adobe Marketo Engage(マルケト)の導入事例

導入企業①:コクヨ株式会社

コクヨ株式会社は、マルケトを導入し、マーケティングプロセスの効率化と顧客エンゲージメントの向上に成功しました。

マルケトを活用することで、コクヨは顧客の行動や興味にもとづいた、パーソナライズされたコンテンツを提供し、リード獲得から顧客育成までのプロセスを自動化することができました。

導入企業②:LINE Pay株式会社

LINE Pay株式会社は、マルケトを導入し、ユーザーエンゲージメントの向上とマーケティング効果の最大化を実現しました。

マルケトを活用することで、LINE Payはユーザーの行動データを分析し、ターゲットに合わせたパーソナライズされたマーケティングキャンペーンを展開することができました。

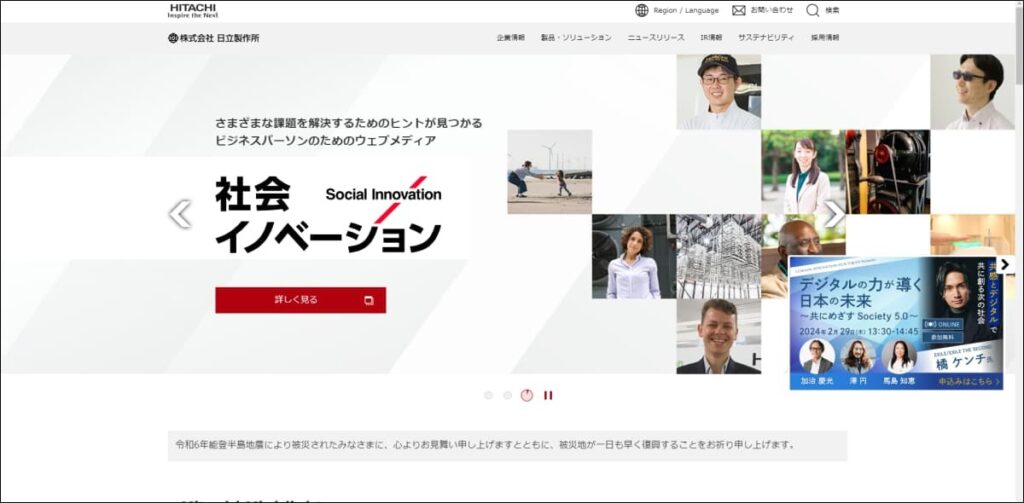

導入企業③:株式会社日立製作所

株式会社日立製作所は、マルケトを導入し、グローバルなマーケティングプロセスの統合と効率化を実現しました。

マルケトを活用することで、日立は世界中の顧客とのコミュニケーションを統一し、一貫したブランドメッセージの発信と有益なコンテンツを提供することができました。

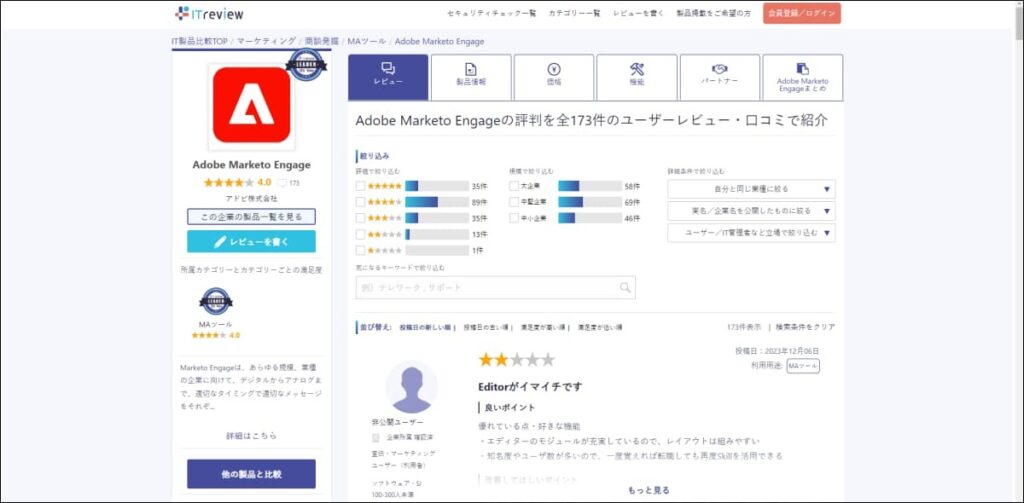

Adobe Marketo Engage(マルケト)の口コミ・評判

Marketo(マルケト)の良い口コミ・評判

あらゆるマーケティング業務をこれ1つでできる

今まではメール配信用、リード管理用、LP作成など業務によってツールを使い分けており連携性もなくログインも面倒で業務が煩雑でしたが、Marketoはそれらをつでできるので業務負荷をかなり削減できました。

企業名:コムテック株式会社

従業員規模:1000人以上

業種:ソフトウェア・SI

いまのマーケティング活動には不可欠

メール、Web、広告など、複数のチャネルに分かれつつ、利用する画像やPDFなどのアセットは共通で管理できるなど、効率的にマーケティング活動が可能となっている。マーケターが”作業”する時間を少なくできるので、本来考えるべきことに集中できる。

企業名:ソフトバンク株式会社

従業員規模:1000人以上

業種:情報通信・インターネット

マーケティング分析に役立つ

なかなか人力では難しい実用的なマーケティング分析を自動的にしてくれるので、ビジネスマーケティングの世界において実用的です。顧客がどこから流入し、何に興味を持っているのかジャーニーを把握できるので、質の高い情報が得られます。

企業名:Horaanna

従業員規模:20人未満

業種:日用雑貨

Marketo(マルケト)の悪い口コミ・評判

便利な点もなるが、とてつもなく不便な点もある

モバイル対応したメールテンプレートやランディングページテンプレートはあるが、細かな修正が全くできない。きちんとしたものを作ろうとすると、HTMLやCSSでゴリゴリに編集しないといけないので、全く使い物にならない。この点は、本当にAdobeがベンダーなのかと疑うレベルで質が低く、自由度の高いHubspotと比べるとその差は天と地ほどある。

企業名:非公開(企業確認済)

従業員規模:20-50人未満

業種:ソフトウェア・SI

必要な機能がほぼ揃っているが使い勝手とコストは悩ましい

コストの上がり方は使い続ける中でいずれぶつかる壁。機能網羅性の弊害ともいえるが、ユーザビリティも直感的とは言えない。

企業名:コムテック株式会社

従業員規模:1000人以上

業種:ソフトウェア・SI

Editorがイマイチです

とにかく、日本向けにフォントなど改行位置なども仕様が整っていないため、汚く見えてしまい、フォントは明朝ゴシック一択なので、イケてない見た目になってしまう。ここを何とかまずしてほしい。

企業名:非公開(企業確認済)

従業員規模:100-300人未満

業種:ソフトウェア・SI

Adobe Marketo Engage(マルケト)のメリット

利用できる機能が豊富

マルケトのメリットの1つ目としては「利用できる機能が豊富」というものが挙げられます。

マルケトは、マーケティングオートメーションからメールマーケティング、ソーシャルメディア管理、デジタル広告まで、多岐に渡る豊富な機能を利用することができます。

本来であれば複数のSaaSを導入して並列に使用なければならない部分まで、さまざまな機能が網羅されているため、マルケト単体で包括的なマーケティング戦略を展開することができます。

外部ツールとの連携が簡単

マルケトのメリットの2つ目としては「外部ツールとの連携が容易」というものが挙げられます。

マルケトは、同じAdobe製品との機能連携はもちろんのこと、SalesforceやZoom、Slackなど、他社の外部ツールやプラットフォームとのシームレスな連携をサポートしています。

ビジネスには必須のCRMシステムやデータ分析ツール、顧客データプラットフォームなど、さまざまなツールとの統合が容易になることで、マーケティング活動の効率化を実現することができます。

ユーザーコミュニティが活発

マルケトのメリットの3つ目としては「ユーザーコミュニティが活発」というものが挙げられます。

マルケトは、ユーザーコミュニティが非常に活発なことでも有名であり、ユーザー同士の知識共有や情報交換など、業界や業種を問わずグローバルな交流が盛んに行われています。

公式コミュニティフォーラムやイベント、ウェビナーなどを通じて、最新のトレンドやベストプラクティスを学ぶことができるため、マーケティング戦略の改善や効率化に役立てることができます。

Adobe Marketo Engage(マルケト)のデメリット

競合の製品と比較してランニングコストが高い

マルケトのデメリットの1つ目としては「競合の製品と比較してランニングコストが高い」というものが挙げられます。

マルケトは、豊富な機能が特徴となっている反面、導入費用やライセンス料、カスタマイズやサポートにかかる費用は、競合の類似製品と比較して、高額になりやすい傾向にあります。

とくに、中小企業や予算が限られている企業にとっては、導入コストが障害となることも多いため、全体的な価値やROI(投資利益率)を事前に評価し、費用と期待される効果を試算することが重要です。

扱える機能が多く初心者には操作が難しく感じる

マルケトのデメリットの2つ目としては「扱える機能が多く初心者には操作が難しく感じる」というものが挙げられます。

マルケトは、マーケティングオートメーションから分析、コンテンツ管理まで幅広い機能を提供している反面、なんでもできることが、かえってストレスとなってしまう可能性があります。

これらの多様な機能を理解し、適切に操作することは初心者にとっては難しい場合があるため、操作方法や機能の使い方については、公式のトレーニングやサポートを受ける必要があるでしょう。

英語表記が多く日本語の対応が不十分な場面がある

マルケトのデメリットの3つ目としては「英語表記が多く日本語の対応が不十分な場面がある」というものが挙げられます。

マルケトは、グローバルなマーケティングプラットフォームであり、英語表記が主流となっているため、日本語のドキュメンテーションやサポート体制が不十分な場合があります。

わからない機能や単語に遭遇したときには、公式のサポートに問い合わせるか、外部の翻訳サービスなどを利用して自力で解決する必要があるため、使い勝手が悪いと感じるユーザーも多いようです。

MAツールを選定するときのポイント

①:利用の目的はBtoB向けかBtoC向けか

MAツールを選定するときのポイントの1つ目としては「利用の目的はBtoB向けかBtoC向けか」というものが挙げられます。

BtoB向けのツールは、企業のビジネスプロセスや顧客関係管理をサポートする機能が重視されますが、BtoC向けのツールは、大量の消費者データを処理し、個々の顧客との関係を構築する機能が重要です。

②:現場の従業員が使いやすい操作性であるか

MAツールを選定するときのポイントの2つ目としては「現場の従業員が使いやすい操作性であるか」というものが挙げられます。

MAツールは、現場のマーケティング担当者や営業担当者が使いやすいことが重要です。直感的なインターフェースやカスタマイズ可能なダッシュボードなど、使い勝手の良さは生産性の向上に直結します。

③:自社の導入目的と機能がマッチしているか

MAツールを選定するときのポイントの3つ目としては「自社の導入目的と機能がマッチしているか」というものが挙げられます。

例えば、リードの獲得や顧客エンゲージメントの向上を目指す場合には、それらをサポートする機能が必要です。自社のニーズと選定候補の機能がマッチしているかは、あらかじめ確認しておきましょう。

④:自社と同規模の会社への導入実績はあるか

MAツールを選定するときのポイントの4つ目としては「自社と同規模の会社への導入実績はあるか」というものが挙げられます。

自社と同規模の会社への導入実績がない場合、導入前後での運用や効果予測が難しくなってしまうため、同程度の会社への実績がないサービスについては、なるべく導入を控えておくのが無難でしょう。

⑤:セキュリティやサポートは充実しているか

MAツールを選定するときのポイントの5つ目としては「セキュリティやサポートは充実しているか」というものが挙げられます。

データのトラブルや障害発生時における迅速な対応は、安定した運用を実現するうえでは不可欠です。MAツールのセキュリティやサポート体制が充実しているかどうかは、事前に確認しておきましょう。

Adobe Marketo Engage(マルケト)の導入なら運用・導入支援パートナーがおすすめ!

本記事では、マルケトの特徴から利用できる基本的な機能、料金プラン、口コミや評判からわかったメリット・デメリットなどについて、まとめて徹底解説していきました。

もはやデファクトスタンダードともいえるMAツールのマルケトですが、利用できる機能が多い一方で、初心者には扱いが難しいというデメリットも見えてきました。

自社だけでの構築や運用が難しいという場合には、ぜひこの機会に「運用・導入支援パートナー(コンサル)」の導入を検討してみてはいかがでしょうか?

投稿 MAツールのMarketo(マルケト)とは?できることからメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MEO対策とは?メリデメや実施の方法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そのなかで注目を集めているのが「MEO対策」です。MEO対策は比較的難易度が低く、成果を上げやすい手法として多くの店舗ビジネスで取り入れられています。そこで今回は、MEO対策のメリットとデメリット、および実施する方法、MEOツールについてご紹介していきます。

MEO対策とは?

MEOとは、Map Engine Optimization(マップエンジン最適化)を略した言葉で、Googleマップ検索の結果で上位表示を目指すことです。ローカル検索(ローカルSEO)とも呼ばれており、「地域名+サービス名/業種」のような地域性をともなうキーワードが結果に反映されます。

たとえば「鎌倉_カフェ」で検索した場合は以下のような結果となり、上位3店舗が目立つ位置に表示されます。

MEOとSEOの違い

MEOとSEOはよく混同されがちですが、区別して考える必要があります。

MEOがマップ検索であるのに対し、SEOは「検索エンジン最適化」という意味で、検索エンジンで上位を目指すものです。つまりSEO対策はWebサイト全体に対するもので、自社のWebサイトを通常の検索エンジンで上位表示するために行います。

またSEO対策では製品のブランディング強化や自社のWebサイトへの流入数を増やすことを目的としていますが、MEO対策は特定の地域で店舗ビジネスをアピールして集客につなげることが目的です。

MEO対策によるメリット4つ

メリット1:SEOより検索結果が目立つ

以下を見てわかるように、MEOはSEOよりも上に表示され目に留まりやすいのが特徴です。その理由は、Googleが検索ワードからユーザーの意図を分析し、必要だと判断された結果を表示しているためです。上位3位に入れば、このように店舗情報や地図情報などの詳細まで表示することができます。

メリット2:見込み客に訴求できる

「地域名+サービス名/業種」による検索では、ユーザーがその地域で店舗やサービスを探していることが想定できます。とくにスマホユーザーの場合、リアルタイムで店舗とルートを探している可能性は非常に高いと言えるでしょう。つまりマップ検索で上位表示されることが見込み客に対する訴求となり、新たな顧客獲得へとつながります。

メリット3:広告よりもリーズナブルに集客できる

MEO対策は、Googleが提供するGoogle ビジネス プロフィールを用いて行います。無料のため、リスティング広告やSEO対策に比べてリーズナブルに利用することができます。通常、リスティング広告は1カ月30万円~、SEO対策だと月額10~30万円程度の費用が発生してしまいますが、MEO対策は自分で実施するなら0円です。

メリット4:SEOに比べて競合が少ない

MEO対策は、SEOと比べて競合が少ないのもメリットの1つです。SEOはすでに対策されている場合が多く、Google検索での上位表示は大手企業サイトが占めています。これから参戦するとなると多大なコストと労力を要することが想定されます。

一方、MEOはまだ対策している企業は少ないため、比較的成果が出やすいのが現状です。とくにローカルビジネスにおいてはWeb施策自体に力をいれている店舗が少ないため、見込み客に対して効果的にリーチすることができます。

MEO対策によるデメリット4つ

デメリット1:誹謗中傷を受ける可能性がある

Googleマップで店舗情報が掲載された際、避けて通れないのが口コミへの誹謗中傷です。口コミはユーザーが自由に投稿できるため、良い評価だけでなく悪い内容を書かれることがあります。仮に悪い口コミが多くなると、他のユーザーが来客を敬遠し始める可能性があります。したがってMEO対策を始める場合は、常にお客様に満足してもらえるサービスを心掛ける必要があります。

デメリット2:自力での対策は手間と時間がかかる

MEO対策はコストを抑えられる反面、自力で対策するにはそれなりの手間と時間がかかります。上位表示を目指すには、表示する店舗情報を充実させ定期的な情報発信などの施策を続けていく必要があります。始める際は、運用する担当者を決めてスケジュールの確保も行いましょう。

デメリット3:ビジネスによっては効果が得られない

MEOは地域密着型の施策であるため、飲食店や美容室、医院、小売店など実店舗のあるビジネスに効果のあるマーケティング手法です。逆に言えば、実店舗のない通販やインターネットサービスなどのビジネスには向いていません。効果が得られるビジネスが限られているという点でデメリットだと言えます。

MEO対策を実施する方法

ここからはMEO対策の実施方法について解説します。具体的には以下の5つの手順で行います。

- Googleビジネスプロフィールを登録する

- Googleビジネスプロフィールを充実させる

- 投稿を活用して積極的に最新情報を発信する

- 口コミに返信してコミュニケーションを取る

- SNSなど他のメディアでも施策を行う

Googleビジネスプロフィールを登録する

Googleマップに表示させるには、Googleビジネスプロフィールへの登録が必要です。Googleによって提供されており、無料で利用することができます。

出典:Google ビジネス プロフィール|Google にビジネスを掲載

ここで注意すべき点は、NAP情報と呼ばれるName(会社名・店舗名)、Address(住所)、Phone(電話番号)を、他のメディアと統一させることです。Googleの評価基準の1つとして「知名度」がありますが、WebやSNSでの話題性は上位表示に影響を及ぼします。NAP情報が統一されていないと同じ店舗であると判断されず、知名度が評価されない可能性があります。

Googleビジネスプロフィールを充実させる

続いてGoogleビジネスプロフィールの情報を充実させていきましょう。店舗の名称や住所といった基本情報だけでなく、営業時間やサービスの内容、公式WebサイトのURLなど、情報量が多いほど表示順位に良い影響を与えます。またロゴの設定や、店舗の雰囲気や商品が分かる写真の投稿も効果的です。情報が充実することで検索ワードとの関連性が高まり、上位に表示されやすくなります。

投稿を活用して積極的に最新情報を発信する

顧客に向けて店舗の情報を発信できるのが投稿機能です。たとえば旬な情報を発信できる「最新情報」やセールの告知に使える「イベント」などの機能があり、定期的に投稿することで既存顧客および潜在顧客にアピールすることができます。

口コミに返信してコミュニケーションを取る

MEO対策では、口コミ機能によるユーザーとのコミュニケーションも重要です。とくに悪い口コミがあった場合は、ユーザーと真摯に向き合い、サービス改善に向けた方法を丁寧に説明しなければいけません。オーナー側の誠意が伝われば相手も納得し、他のユーザーにも良い印象を与える可能性があります。店舗のイメージが向上すれば集客につながり、さらに口コミや評価を増やすことができます。

SNSなど他のメディアでも施策を行う

MEO対策とセットで行うと効果的なのが、TwitterやFacebookなどのSNSを使った情報発信です。Googleの評価基準には「知名度」があるため、他のメディアで言及される機会が多いほど上位表示しやすくなります。自社サイトにおけるSEO対策も同様で、掲載順位が上がれば上位表示の可能性が高くなります。

MEO対策を効率的かつ効果的に行うには?

MEO対策は、非常に多くの手間と時間を要します。しかし以下の方法を行えば、効率的かつ効果的にMEO対策を進めることができます。

専門の業者に依頼する

専門業者に全ての管理を任せる方法です。具体的には、Googleビジネスプロフィールの情報更新や情報発信、口コミへの返信などを依頼することができます。費用面はSEO対策に比べると低コストですが、初期費用+(成果報酬または月額)が必要となり、1年間でおよそ30万円〜の費用が発生します。とはいえ、MEO対策における知識や経験も豊富なため、短期間で軌道に乗せられる可能性があります。

MEO対策ツールを導入する

MEO対策ツールは、上位表示を目指すためのさまざまな機能を搭載しています。たとえば、複数店舗のGoogleビジネスプロフィールを一括更新したり、基本情報を最適化するためのアドバイスをもらえたりする機能です。そのほか競合を含めた順位の計測や口コミ促進機能なども搭載しており、業者に依頼するのとほぼ変わらないレベルのMEO対策を行えます。

さらにMEO対策ツールの場合、専門業者に依頼するよりも低価格で利用することができます。ツールやプランによって異なりますが、ひと通りの機能が備わった製品でも月額1500円程度から始めることが可能です。長いビジネスとして捉えた場合、コストパフォーマンス面から見てツールの活用がおすすめだと言えます。

MEO対策ツールを活用してビジネスを拡大させよう!

MEO対策は、店舗ビジネスにおいて効果的な集客施策です。Googleマップ検索において上位表示されることでユーザーの目に留まりやすくなり、新たな顧客を獲得できる可能性があります。しかしMEO対策は手間と時間がかかるうえ、継続して行わなければいけません。

そこでおすすめしたいのがMEO対策ツールです。MEO対策ツールは上位表示を目指すためのさまざまな機能を搭載しており、効率的かつ効果的に施策を進めることができます。気になる方はぜひ試してみてください。

投稿 MEO対策とは?メリデメや実施の方法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マーケティングと広告の違いとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、マーケティングと広告の違いについて解説します。自社のプロモーション活動を最適化する方法もご紹介しますので、マーケティングを活用して広告効果を高めたい方は参考にしてください。

マーケティングと広告の違い

まずは、マーケティングと広告それぞれの特徴と違いをご紹介します。

マーケティングとはなにか?

マーケティングは、製品やサービスを顧客に提供する際に企業が取り組むべき戦略的活動です。製品やサービスの開発・販売促進・価格設定・販売戦略・サービス提供など、さまざま要素が含まれます。マーケティングでは、消費者とのコミュニケーションや顧客関係の構築を重視する、双方向コミュニケーションが基本です。

広告とはなにか?

広告は、メディアを利用して製品やサービスを消費者に伝える手段のことです。テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット・看板などのメディアを使って、消費者に製品やサービスの情報や魅力を広く伝えることが目的になります。ただし広告は、しばしば企業のメッセージを一方的に伝える手段になることがあるので注意しなければなりません。

広告はマーケティングの一部である

広告は、製品やサービスを売り出すための手段であり、テレビやネットなどのメディアを利用して、消費者へ製品やサービスの価値を一方向にアピールすることを目的とします。

一方で、マーケティングとは、顧客層を正確に理解し、双方向コミュニケーションを通じて顧客のニーズや要望に応えるプロモーション戦略を策定することを目的とします。たとえば、顧客のフィードバックを収集し、製品やサービスの改善に役立てるなどの取り組みがあります。

つまり、マーケティング戦略の一部として広告が組み込まれます。広告が一方向的なコミュニケーションになりがちなのに対し、マーケティング戦略を用いることで双方向のコミュニケーションが可能になる点が大きな違いです。

さらに、広告だけでなくマーケティング全体を活用することで、製品開発や企業戦略の策定プロセスにも影響を与えられる点が大きな違いであると言えます。

なぜ広告にマーケティングが必要なのか?

一方向的な広告に対して、なぜ双方向的なマーケティングが有効であるかについて解説します。

広告効果を最大限に発揮できる

マーケティングを行うことによって、ターゲット顧客層を正確に特定し、価値のある製品やサービスを消費者に届けることができます。マーケティングを活用して訴求対象を明確にすることで、効果の薄い広告を削減してROIを向上させることが可能です。

プロモーション活動を最適化できる

広告を活用したプロモーション戦略はマーケティングにおいて不可欠です。しかし広告だけでは、消費者に対して直接的な促進ができず、最終的な製品やサービスの購入まで至らない可能性があります。広告の効果は消費者への認知度向上やブランドイメージ構築の訴求に充分な効果を発揮しますが、そこで止まってしまうのが一般的だからです。そのため、プレゼント配布や割引キャンペーンなどのセールスプロモーション戦略を用いることで、マーケティング活動が消費者の購入意欲を刺激し、販売促進につながります。

自社と競合他社を差別化できる

同じような製品やサービスを提供する企業が複数ある場合、製品の魅力をそのまま広告を用いて伝えても競合他社の製品を選択されるリスクは避けられません。そのため、広告を打つ際には他社との差別化が必要です。

魅力的なキャンペーンの提示やユーザー目線に立ったメッセージ性のある広告など、ターゲットを理解していなければ広告は成功しないことが多くなるからです。

マーケティング戦略を活用することで、顧客の視点から自社の製品やサービスの魅力を最大限に引き出し、競合他社との差別化を実現し、効果的な広告戦略を展開することができます。

販促課題と製品課題の改善につながる

マーケティング活動を通じて、現行の広告キャンペーンや製品開発における問題点を明らかにし、改善することができます。たとえば、マーケティング分析を通じて、潜在顧客に対してはTVコマーシャルよりも専門性の高い雑誌広告が最適であると発見することがあります。

また、製品が市場のニーズに応えられていないことが明らかになれば、製品開発のプロセスにおいても役立つでしょう。たとえば、安さと高品質を売りにした製品であっても、消費者の求める機能性やデザイン性が不足しているようでは「売れる製品」にはなりません。消費者が求める機能性やデザイン性についても改善していく必要性が生じるでしょう。

マーケティング活動を通じて、製品開発・広告・販売といった全プロセスで改善が見込めます。これにより、市場での競争力を向上させ、より効果的なプロモーション戦略を展開して、新たなビジネスチャンスを切り開くことができます。

マーケティング戦略を活用して広告効果を高めるポイント

実際に広告を打つ際に、効果的なマーケティング戦略を用いて広告効果を高める方法について解説します。

マーケティングと広告の目的を明らかにする

広告の目的は、自社の製品やサービスを世間に広く知らせることにあります。一方で、マーケティングの目的は、消費者について理解し、消費者のニーズに対応する製品やサービスを提供することです。

そのため、広告を単に打ち出すことだけを目的にせず、マーケティング目標を達成するための手段として広告を活用することが重要です。

ターゲットや潜在顧客の趣向を把握する

広告は企業の伝えたいメッセージを一方的に発信するだけでなく、ターゲット層や潜在顧客に向けて発信する必要があります。顧客に共感を得られる広告は、使用するメディアやデザインが異なります。

顧客のアンケート調査、ご意見やご要望、SNSやブログなどを活用した顧客との対話など、顧客との双方向コミュニケーションが重要になるからです。

広告を展開する際は、ターゲット層の好みを把握し、適切なメディアやデザインを選定しなければなりません。さらに、ソーシャルメディアやAIなどを用いたインタラクティブ広告もマーケティングの機能の一部として活用することもできます。

自社と他社の強みや弱みを理解する

マーケティング活動により、自社と競合他社のポジションを把握できます。それにより、自社製品やサービスの強みと弱みを理解し、顧客に正しい情報を伝えることにつながります。

たとえば、SWOT分析を用いて自社と競合他社の強みと弱みを詳細に分析すると、市場のニーズに対応した戦略を立案できます。

マーケティングを活用して広告効果を高めよう

マーケティングと広告は、自社の製品やサービスを成功させるために重要な要素であり、どちらも欠かせないものです。マーケティング戦略を活用し、ターゲット層のニーズを把握して適切な訴求を行うことで、プロモーション活動を最適化できます。

広告を出して売上アップを狙っても効果を感じられない場合は、マーケティング戦略を取り入れて広告の効果を高めましょう。

投稿 マーケティングと広告の違いとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MAツールの導入で失敗する理由と事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、MAツールの導入に失敗する理由とその解決法についてご紹介します。なぜMAツールの導入で失敗してしまうのかを参考にして、ぜひ運用の改善につなげてください。

MAツールの導入に失敗する理由と失敗事例

まずは、失敗事例を交えながらMAツールの導入に失敗する理由を解説します。よくある失敗体験から、MAツールを効果的に導入する方法を把握しましょう。

MAツールの導入目的が不明瞭である

MAツールの失敗事例のなかには、なんとなくMAツールを導入してしまったケースが少なくありません。したがって、MAツールをどのような目的で導入するのか明確にすることが重要です。たとえば、リード獲得の強化、顧客満足度の向上、営業プロセスの改善などに応じてツールの選択やカスタマイズが必要です。

また、MAツールを導入した後のKPIやKGIを設定していなかった事例が多く、MAツールの導入前と導入後の効果測定が不明瞭であることもあります。MAツールの導入と運用には具体的な数値目標を掲げ、PDCAやDCAPなどの改善も含めて検討する必要があります。MAツールをなんとなく導入すると、正しい効果を得ることはできないので注意しましょう。

コンテンツやリード数が少ない

MAツールを導入したことによって作業時間の短縮には成功したものの、売上拡大やコスト削減に効果を発揮しないケースもあります。

MAツールは、膨大なコンテンツやリードを管理するために用いるツールですが、これらのリソースが不十分な状態でツールを導入しても、MAツール本来の目的を果たせるとは言えません。MAツールを導入する前に、まずはコンテンツ戦略やリード獲得を改善することが重要です。

スキルや人的リソースが不足している

マーケティングの仕事をサポートするMAツールでは、専門的なスキルや経験が必要になることが少なくありません。したがって、スキルや人的リソースが不足している場合には、思ったような効果が出ない事例が多くあります。

大企業であれば、マーケティングには担当の専任部署を設けて、リードジェネレーションやセールスファンネル管理などを専門的に実践するのが一般的です。しかし、日本の多くの企業では、マーケティングを担当するのは、営業部やシステム部との兼任の場合が多いです。そのため、スキルやリソースが不足したままマーケティングを実践してしまい、思ったような効果が出ない事例が多くあります。

最近では、日本政府観光局もデジタルマーケティングの専門部署を立ち上げており、マーケティングには専門性が必要であることが示されています。マーケティング担当部署を設置することは難しくとも、最低限でも広報担当者は専任の部署を持っておくのが望ましいでしょう。

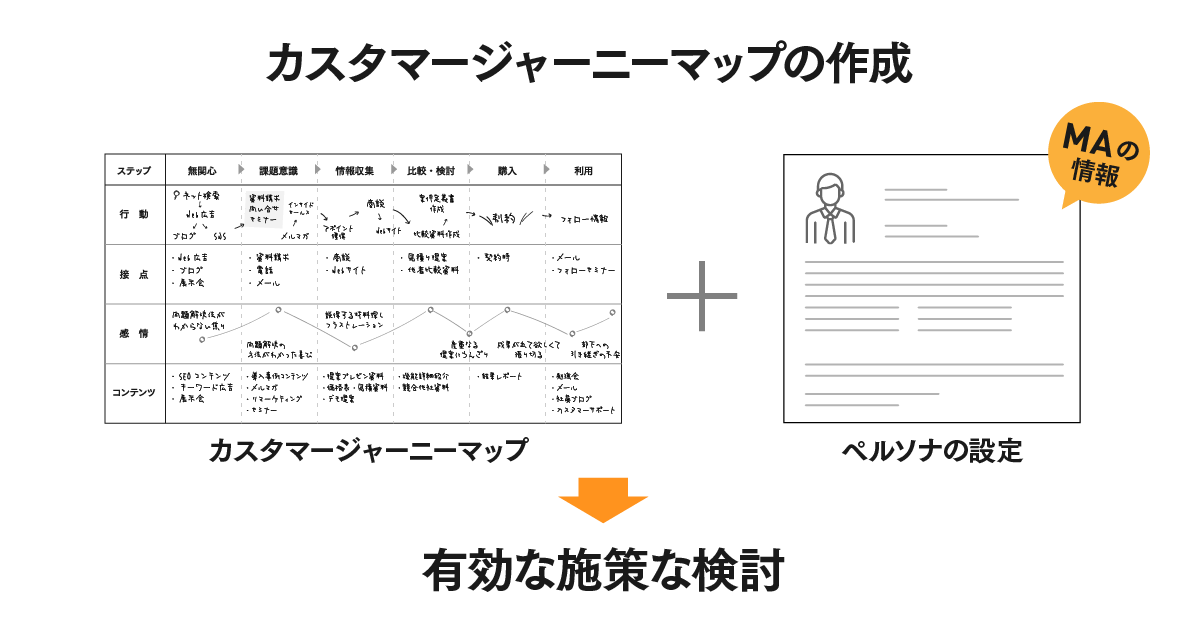

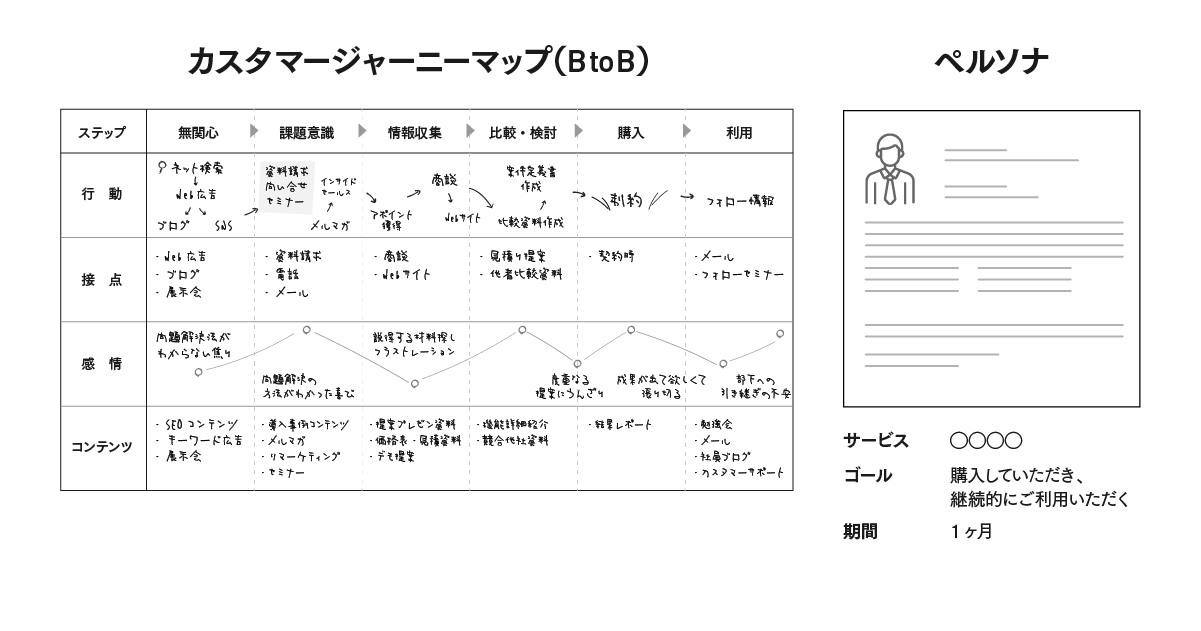

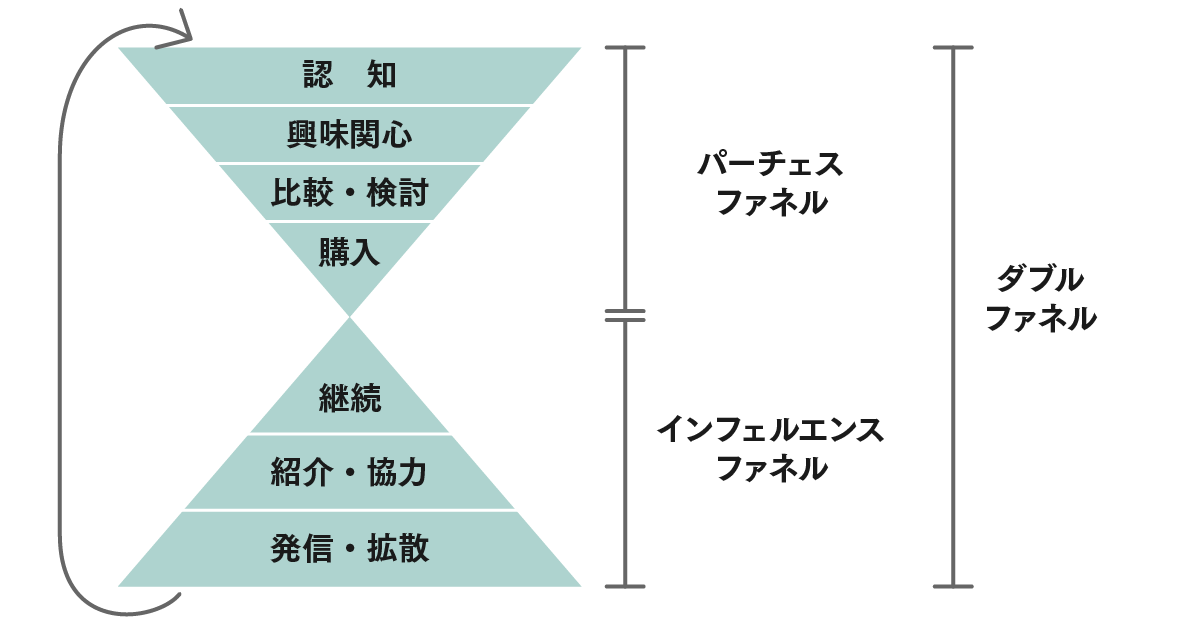

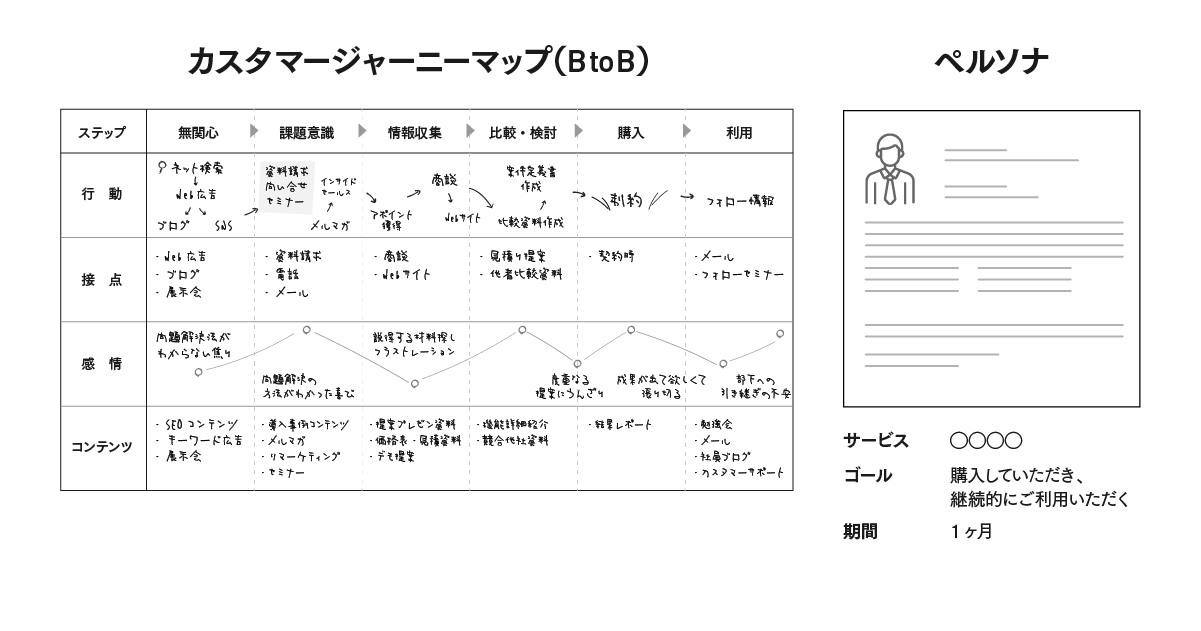

ツール導入前にプロセス設計をしていない

MAツールを導入するには、ペルソナやカスタマージャーニーマップなどの設計が欠かせません。よくある失敗例が、MAツールを導入したものの、メール配信やレポート作成などの一部機能しか活用できないケースです。その背景には、ツール利用者のスキル不足もあるでしょう。MAツールを効果的に活用するためには、プロセス設計を含めた包括的な利用が必要です。

MAツールを正しく活用するには?

では、実際にMAツールをうまく活用するにはどのような方法があるでしょうか?その答えはいくつもありますが、特に押さえておくべき項目について解説します。

MAツールの導入目的を整理する

はじめに、MAツールの導入目的を明確にする必要があります。会社ごとにMAツールを導入する理由は異なるため、まずは市場調査、戦略の策定、そして実行評価の3つのステップから自社にとってのMAツールの目的を整理しましょう。

たとえば、顧客との関係強化を目的とする場合はメール自動配信機能、リードの分析を目的とする場合はリード・スコアリング機能を利用することができます。マーケティングに必要なスキルについては、こちらの記事も参考になるでしょう。

コンテンツ制作やリード獲得を強化する

MAツールを導入しても、コンテンツやリード数が不足している場合は、効果が期待できません。そのため、MAツールの導入に加えて、コンテンツ制作やリード獲得の強化にも取り組む必要があります。

たとえば、自社製品やサービスに関連する記事や動画をWebサイトに公開したり、メール会員の登録ユーザーを増やしたりすることで、処理するデータ量を増やす必要があります。SEO対策やコンテンツマーケティングに力を入れることで、MAツールの効果を最大限に引き出すことが可能です。

MAツールに専任の担当者をつける

MAツールを効果的に活用するには、専任担当者の存在は不可欠です。マーケティングの専任担当者がいることで、市場や顧客のニーズを正確に把握し、それに基づいたマーケティング施策を計画・実行することができるからです。また、データ分析や市場動向の把握、コンテンツの企画・制作など、多岐にわたる業務を担当することができます。

オートメーション化することで労力を削減することはできますが、競合他社との差別化や市場動向の把握といった複雑なマーケティングを極める担当者をきちんと育成しましょう。

ベンダーのサポートや外部委託に頼る

専任の担当者の確保や育成が難しい場合、外部委託に頼ることも1つの選択肢となります。マーケティングに関する相談やアドバイスを受ける場合、マーケティングに特化した専門家やコンサルタントのサポートを受けるのが一般的です。

また、MAツールのサポートを利用することで、一般的なマーケティングの知識やトレンドについての情報提供、ツールを活用したマーケティング戦略の提案などを受けられる場合もあります。そのため、ツール提供元のサポートサイトやマニュアル、または利用者コミュニティなどで情報収集を行い、必要に応じてマーケティングの専門家やコンサルタントに相談するのがおすすめです。

MAツールを正しく運用してマーケティング活動をサポートしよう

MAツールを導入することで、マーケティング活動をより効果的にサポートすることができます。ただし、失敗しないためには、まず自社のマーケティングについて整理し、ツールを利用する担当者を育成する必要があります。

また、必要に応じてベンダーやコンサルタントに相談することで、MAツールを正しく運用し、マーケティング活動の成功につなげましょう。

投稿 MAツールの導入で失敗する理由と事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 デジタルマーケティングの業務や必要なスキル は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>デジタルマーケティングの業務内容

デジタルマーケティングの業務内容には、「企画立案」「企画実行」「効果測定」の3つがあります。順番に解説していきます。

1.企画立案

企画立案では、商品やサービス、顧客などの情報を詳しく理解し、デジタルマーケティング実施後の目標を設定していきます。また、一言にデジタルマーケティングと言ってもSEO対策やWeb広告、SNSなどさまざまな施策があります。どの施策で、目標達成を目指すのかも企画立案の段階で決めていきます。

2.企画実行

企画実行では、企画立案で決めたデジタルマーケティングの施行案を社内やクライアントにプレゼンしていきます。その後、決定したデジタルマーケティングの施策を実行します。デジタルマーケティングは、エンジニアやライター、デザイナーなどと協力して進めていくことも多いです。

3.効果測定

効果測定では、企画実行から一定期間が経過したところで、効果の測定を行います。効果測定の結果をもとに施策の改善や修正を行い、目標達成を目指します。

デジタルマーケティングに必要なスキル

デジタルマーケティングには、さまざまなスキルが必要です。そこで、デジタルマーケティングに必要なスキルを7つご紹介します。

1.マーケティング知識

デジタルマーケティングには、さまざまな種類の施策があり、企業が扱っている商品やサービス、ユーザーの年齢層や性別によって、施策を変えていく必要があります。そのため、どの施策を選べばどのような結果が得られるのか把握し、適切に選択するマーケティングの知識と経験が求められます。

2.コミュニケーション能力

デジタルマーケティングを行う際は、エンジニアやライター、デザイナーなどさまざまな人と協力して進めていくことが多いです。そのため、他部署や外部の方々と上手く付き合えるコミュニケーション能力が求められます。

3.情報収集能力

デジタルマーケティングは、数か月や1年単位でトレンドが大きく変化します。そのため、今実施している施策よりも優れた施策が数か月後には出てくる可能性が十分にあります。トレンドの情報をいち早くキャッチし、自分のものにするためには、常に情報収集をしておく必要があります。

4.企画促進力

デジタルマーケティングにおいて最も重要なのは、決めた企画を行動に移すことです。反対に、どんなに優れた企画を思いついたとしても行動に移すことができないのであれば意味がありません。デジタルマーケティングの手法には、明確な正解はありませんが、答えがない中でも何かしらの仮説を立て、進めていく企画促進力が必要となります。

5.好奇心

デジタルマーケティングは分野が非常に広いため、さまざまなことに興味を持ち、常に新しい技術や価値観を取り入れようとする好奇心が必要です。また、現在トレンドの手法や他者が実施している施策を見て、「なぜこの手法は上手くいっているのか」「この点をもっと工夫したらより良い成果が生まれるのではないか」「あの企業が成功した手法を改良して自社に取り入れたら、自社でも成果が出るのではないか」と多角的な目線で物事を考える力も重要となります。

さらに、デジタルマーケティングはインターネットやIT技術を駆使して行うマーケティングですが、ユーザーのニーズ把握のために、ときには店舗で直接ユーザーにインタビューして情報を集めるなど行動力が求められます。好奇心を絶やさず、行動につなげていける人がデジタルマーケティングには必要です。

6.AIやビッグデータに関する知識

近年、AIやビッグデータなど最新のIT技術を使用してデジタルマーケティングに取り組む企業が増えています。AIやビッグデータを活用すると、市場の未来予測やデータ分析が簡単に行えるようになります。また、人手不足の解消にもつながります。このように、少子高齢化により労働人口が減少している日本において、AIやビッグデータを活用したデジタルマーケティングは今後必須となるでしょう。

7.マーケティングツール活用力

マーケティングツールを使用して、デジタルマーケティングを行うのが一般的です。そのため、マーケティングツールを上手く活用する力が求められます。

マーケティングツールは多くの企業からリリースされており、初心者でも操作しやすい製品も数多く存在します。使いこなせるか心配な場合は、サポートが手厚いマーケティングツールを選ぶと良いでしょう。

デジタルマーケティングに役立つ資格

デジタルマーケティングは、専門知識を必要とします。そして、その知識は資格の取得によって証明できます。本項では、デジタルマーケティングに役立つ資格を3つご紹介します。

SEO検定

SEO検定とは、一般社団法人全日本SEO協会が主催するSEOに対する検定です。4級〜1級まで4つのレベルがあります。SEO検定を取得することで、Webサイト検索で記事を上位表示させるために必須となるSEOに関する知識が身に付きます。合格率の平均も約70〜80%と比較的高いため、初心者にもおすすめです。

Google広告の認定資格

Google広告の認定資格とは、Google広告に関する知識を問うGoogle公式の認定資格です。試験は「検索」「ディスプレイ」「ショッピング」「動画」「アプリ」「測定」の6つの科目から問題が出題されます。Google広告認定資格を取得することで、Google広告に対する専門知識があることを明示できます。

Webアナリスト検定

Webアナリスト検定とは、ホームページやブログなどのアクセス解析やデータ分析を行い改善へとつなげていくための基礎知識を学べる資格です。主にGoogle Analyticsを使用してアクセス解析やキーワード分析を行うための知識を取得できます。ホームページやブログを用いてデジタルマーケティングを行う予定の方に、取得をおすすめします。なお、より深く学びたい方は、Webアナリスト検定のワンランク上の資格である「ウェブ解析士」を取得するのもおすすめです。

デジタルマーケティングに必要なスキルを磨こう

デジタルマーケティングは非常に専門的な領域のため、マーケティング知識や情報収集力、AIやビッグデータに関する知識など専門的な知識を多く求められます。自社にデジタルマーケティングの知識保有者が少ないと感じている企業は、資格を取得したり、セミナーに参加したりして、デジタルマーケティングに必要なスキルを磨いていきましょう。

投稿 デジタルマーケティングの業務や必要なスキル は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 デジタルマーケティングに失敗する5つの理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、デジタルマーケティングが失敗する理由と事例を解説します。これからデジタルマーケティングに取り組む企業や、過去にデジタルマーケティングに失敗して再挑戦を考えている企業の方は、ぜひ参考にしてください。

失敗理由1:ターゲットが明確でない

デジタルマーケティングを実施するとなると、サイトのPV数の増加やSNSのフォロワーの増加などデジタルマーケティングを行うこと自体が目的となってしまっている場合があります。しかし、あくまでもデジタルマーケティングは手段であり、目的は顧客に質の高い価値を提供し、自社の売上を向上させることです。そのためには、自社の商品やコンテンツを提供するターゲットを明確に設定し、ターゲットのニーズの理解に努める必要があります。

しかし、デジタルマーケティングに失敗する企業の多くは、ターゲットが明確に定まっていない場合が多いです。ターゲットが不明確ということは、ゴールが定まっていないことを意味するため、デジタルマーケティングに失敗する可能性は必然的に高まります。

失敗理由2:施行期間が短すぎる

デジタルマーケティングにはSEO強化やSNS運用、WEB広告の活用などさまざまな取り組みがあります。しかし、どの手法を選択したとしても、一定期間は選定した手法に継続して取り組む必要があります。

デジタルマーケティングが上手く行かない企業の多くは、施行期間が短すぎる傾向にあります。そのため、デジタルマーケティングに失敗した企業は、施行期間が適切であるかを今一度確認するのがおすすめです。また、結果が出ないからといって、施策を頻繁に変更するのも失敗の原因となります。

失敗理由3:スキルが不足している

デジタルマーケティングで成果を上げるためには、マーケティングに対するスキルとマーケティングツールに対するスキルが必要です。しかし、デジタルマーケティングで失敗する企業の多くが、この2つのスキルのうちどちらかあるいは両方が大きく不足しています。そのため、社内でスキルが不足していると感じる企業は、スキル保有者を補いましょう。

最近は、サポートの手厚いマーケティングツールを提供している企業も多く存在します。また、プロの専門家によるマーケティングセミナーを開催し、マーケティングツールの使い方だけでなくマーケティングに対する知識を教えてくれる企業もあります。このような企業のマーケティングツールを活用すれば、マーケティング初心者の企業でもスキルを身に付けられます。また、マーケティングツールを使いこなせないといった失敗もなくなります。

失敗理由4:誤った手法を選択している

誤ったマーケティング手法を実行していては、望んだ成果は得られません。また、企業によって適切なマーケティング手法は異なります。たとえば、10代、20代の女性をターゲットとしている企業ではSEOを強化するよりもInstagramやYouTubeなどのSNSを強化したほうが上手く集客できる可能性が高いです。一方で、企業向けの会計サービスを提供している企業は、SNSよりもSEOを強化して検索流入でサイトへ集客したほうが効果的です。

一定期間施策を実行してみて、成果が得られないようであれば、現在実施している施策が自社にとって適しているかを検討しなおすのが良いでしょう。

失敗理由5:運用するための資産が不足している

デジタルマーケティングを運用するためには、運用資金が必要になります。しかし、サイトの開発に費用をかけすぎて運用費用が足りなくなってしまう失敗事例も少なくありません。そのため、これからサイト開発を行う企業は、あらかじめ運用に回す資金を考えたうえで、開発費用を決めましょう。

失敗事例:ZOZOSUIT

デジタルマーケティングの失敗事例としてZOZOSUITの事例を紹介します。

大手アパレルECサイトのZOZOは、2017年にZOZOSUITを発表しました。ZOZOSUITは、専用のスーツを着て、スマートフォンで撮影を行うことで、自分の詳細な体型を正確に計測できるといったサービスでした。

ZOZOは、ZOZOSUITの導入によって、ECサイトで商品を購入する際に一番のデメリットである商品の試着ができない点を解決しようと考えました。自分の体型を計測するためには、水玉のマーカーをデザインした全身タイツを着用して回転する必要がありました。しかし、着用するのが面倒、マーカーを読み取れないなどの使い勝手の悪さもあって、2022年6月にZOZOSUITはサービスが終了となりました。

このように、企業と顧客のニーズがズレていたりサービスの品質が不十分だったりすると、ZOZOSUITのように失敗する可能性が高くなります。

デジタルマーケティングの成功に必要な3つのポイント

では、デジタルマーケティングで成功するためにはどうすれば良いのでしょうか。本項では、デジタルマーケティングの成功に必要な3つのポイントを解説します。

1.目的とターゲットの明確化

デジタルマーケティングを行う目的と、デジタルマーケティングによって影響を与えたいターゲットが明確になっていない企業は高確率で失敗します。デジタルマーケティングを導入して「売上を3倍にする」「10代〜20代の女性をターゲットに施策を行う」など、デジタルマーケティングに取り組む前に一度自社内で目的とターゲットをできる限り明確にしましょう。

2.ターゲットの理解を深める

ターゲットのニーズをいかに理解しているかが、デジタルマーケティングでは重要となります。そのため、商品購入者やサービス利用者へ定期的にアンケートを実施したり、店舗を構えている企業であれば顧客に直接インタビューを行ったりするなどしてターゲットとなる顧客の理解を深めましょう。その結果をもとに、デジタルマーケティングで施策を実行していきます。

3.正しい手法を選択し、ツールに費用をかけすぎない

デジタルマーケティングツールには数多くの種類が存在し、機能や価格帯もさまざまです。しかし、高額すぎるツールは、運用コストがかさむため注意が必要です。

最近は、安価な月額で利用できるマーケティングツールが非常に充実しています。また、無料お試し期間がついているツールもあるため、無料期間で自社に向いているツールか見極めるのも良いでしょう。デジタルマーケティングの手法の選択に困ったときは、一度プロの専門家にアドバイスをもらうのもおすすめです。

焦らず着実にデジタルマーケティングに取り組もう

デジタルマーケティングで成功するためには、一定期間時間がかかります。本記事で紹介した失敗理由の多くが、デジタルマーケティングで成果が出るまでの時間を少なく見積もってしまったことによる失敗です。そのため、デジタルマーケティングを実施する際は、焦らず着実に取り組みましょう。

投稿 デジタルマーケティングに失敗する5つの理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 BtoBにおけるデジタルマーケティングの手法とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、BtoB事業者向けにデジタルマーケティングの手法をご紹介します。複数ある手法の用い方や、デジタルマーケティングの動き方も解説しますので、本格運用の参考にしてみてください。

BtoBデジタルマーケティングで用いられる主な手法

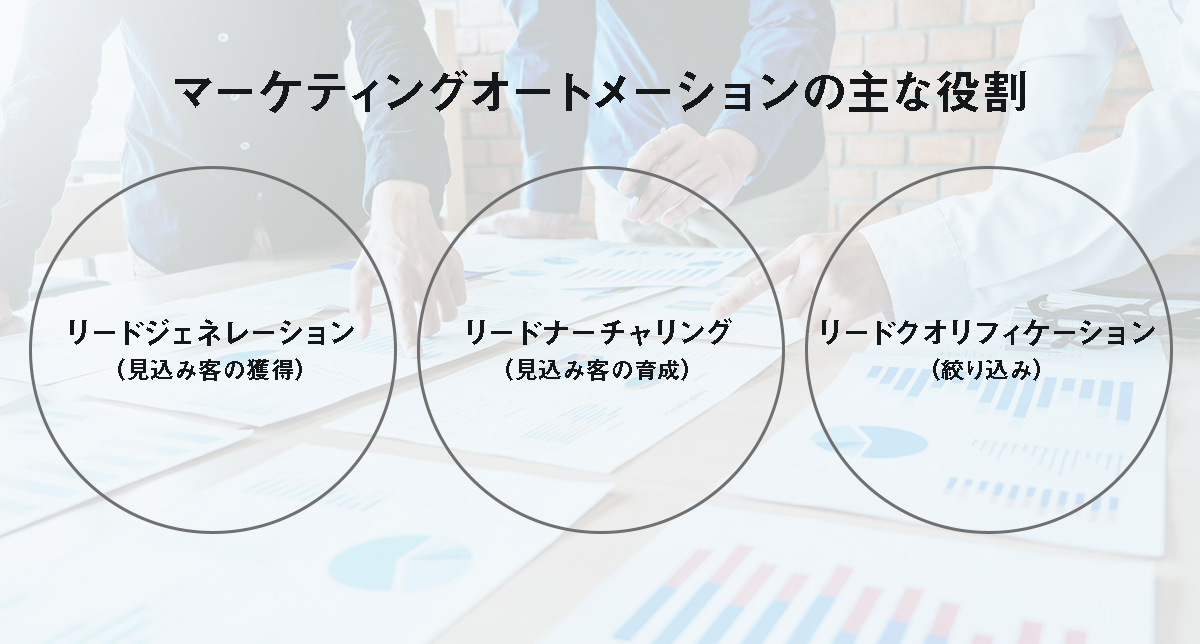

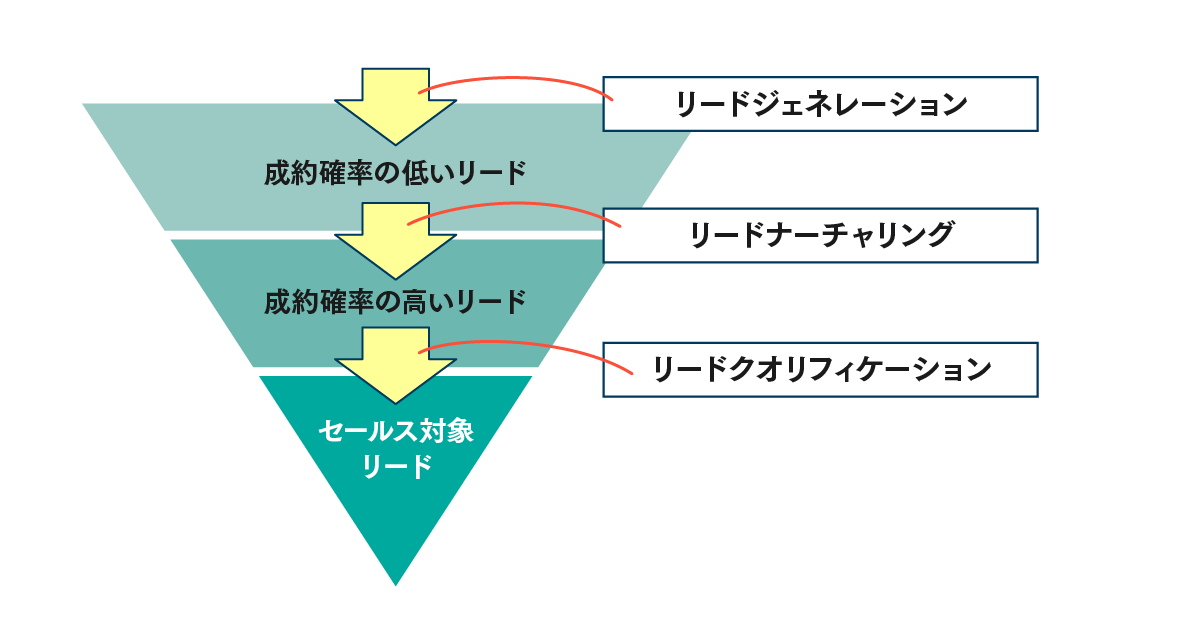

BtoBデジタルマーケティングでは主に、以下の目的で手法を活用します。

- リードジェネレーション:見込み顧客を獲得するための活動

- リードナーチャリング:見込み顧客の購入意欲を高めて受注につなげる活動

それぞれ、複数の手法を利用します。まずは、一般的に利用されている手法を見ていきましょう。

リードジェネレーションの3つの手法

見込み顧客をダイレクトに獲得するリードジェネレーションでは、3つの手法を用います。情報提供をもとに、商品やサービスに興味を持ってもらう手法です。オンライン上で一般的に利用されているマーケティング方法なので、まずは3つの手法を確認してみてください。

SEO対策

SEO対策は、Web検索の上位表示を目指して見込み顧客を獲得するデジタルマーケティング手法です。主にGoogleが定めている「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」というルールに従ってコンテンツを作成することにより、上位表示を目指せます。また、読者ニーズを考慮し、興味を引くコンテンツを生み出すことも、評価に大きく影響するのが特徴です。

SEO対策を実施して検索上位に表示できれば、検索した企業担当者の目に留まり、コンテンツを閲覧してもらいやすくなります。その結果、コンテンツを通じてBtoB商品・サービスの問い合わせや購入の申し込みが発生する可能性を高められるのです。

コンテンツ作成において重要な手法のため、デジタルマーケティングを行う際には必ず実施しましょう。

Web広告

Web広告は、検索ページやブログ、サービスサイトといったコンテンツに広告を掲載して、見込み顧客を獲得するデジタルマーケティング手法です。自社サイトだけでなく、外部のサイトにもWeb広告を掲載します。広告掲載料金を支払うことによって、設定した頻度でユーザーに広告が公開されるのが特徴です。

近年では、ユーザーのコンテンツ利用の傾向をもとに、適切なWeb広告を公開できるようになっています。BtoB向け商品・サービスに興味があるユーザーにのみアプローチできるため、生産性の高いデジタルマーケティングが可能です。

ダウンロード資料

ダウンロード資料は、Webコンテンツの中だけでは説明できない商品・サービスを、別資料として提供するデジタルマーケティング手法です。SEO対策といった枠にとらわれず、デザイン性にあふれる表現方法を利用できます。たとえば、次のような資料がダウンロード資料として用いられているのが特徴です。

- 商品カタログ

- パンフレット

- 自社独自の調査・分析資料

ダウンロード資料を取得する際に、個人情報の入力申請画面を準備すれば、顧客情報を取得して、次項で紹介する「リードナーチャリング」の手法として活用できます。

リードナーチャリングの4つの手法

見込み顧客に寄り添い、将来的な購買を狙うリードナーチャリングでは、4つの手法を用います。継続的な情報発信や情報提供がメインとなる手法です。見込み顧客からの信頼性と購買意欲を高められる手法なので、ぜひ参考にしてください。

メルマガ

メルマガは、自社サービスに登録してくれた見込み顧客に対して、一定間隔でメールを送信するデジタルマーケティング手法です。

たとえば、商品・サービスの事例や、新商品の紹介、見込み顧客が興味を持ちそうな内容をメールにまとめて配信します。継続的に情報提供を行うため、見込み顧客に対して、さらなるアプローチが可能です。

アンケート

アンケートは、自社商品・サービスを利用・購入してくれた顧客にアンケートを行い、収集したデータから、傾向やニーズを見出していくデジタルマーケティング手法です。

アンケートを実施すれば、商品・サービスに満足しているポイントや不満を感じるポイント、興味を持ったきっかけなどを把握できます。どのようなマーケティング手法が効果的なのかを推定できるため、今後の動き方や改善点などを検討可能です。

ステップメール

ステップメールは、自社サービスに登録するといったアクションを起こした見込み顧客に対して、事前に設定したメールを配信していくデジタルマーケティング手法です。

特定のアクションごとにステップメールを用意し、ニーズに合う情報を提供することで、見込み顧客の購買意欲を向上できます。顧客の起こしたアクションに合うステップメールを複数用意しておくことで、さらに購買意欲を高めることも可能です。

オンライン商談

オンライン商談は、Web会議ツールなどを活用して、非対面で商談を行うデジタルマーケティング手法です。

移動や商談スペースの準備が不要であることから、スムーズに商談に移ることができます。PC・スマホといったデバイスで簡単に実施できるのが魅力です。オンライン商談を通じて見込み顧客に有益な情報を提供すれば、低コストで商談を成立できるでしょう。

BtoBデジタルマーケティングにおける3つの動き方

BtoBデジタルマーケティングは、活用する手法だけ決めて動き出すのではなく、動き方を決めることが大切です。続いて、BtoBデジタルマーケティングの動き方を3つご紹介します。準備〜運用までに必要な要素を把握していきましょう。

KPIを設定し優先順位を決める

デジタルマーケティングを行う場合には、スタートからゴールまでの道筋にKPI(評価指標)を設定しましょう。運用の段階ごとに評価指標を準備し、実際の評価値と照らし合わせていけば、マーケティングの状況を判断できます。

すべての項目を同等の評価とするのではなく、事前に優先順位を決めておけば、マーケティングの微調整や軌道修正が可能です。

能動・受動のどちらで実施するか決める

デジタルマーケティングは、手当たり次第に実施するのではなく、能動的な「リードジェネレーション」、受動的な「リードナーチャリング」の手法に優先順位を設け、どのような順番で実施するのかを検討しましょう。

一度に両方の手法を取り入れて動き出すと、社内がパンクしてしまう恐れがあります。まずはどのような動き方をするのか決めて、社内の状況を把握したうえで、少しずつデジタルマーケティングの幅を広げていきましょう。

作業コストから動き方を決める

デジタルマーケティングを継続するためには、次のような作業コストがかかります。

- 準備期間

- 作業時間

- 人件費

- システム運用費

デジタルマーケティングには複数の手法があります。ただし予算内で動く必要があるので、一度にすべてを実施するのではなく、最初のうちは無理なく続けられる手法だけにチャレンジしてください。

BtoBデジタルマーケティングの必要性が高まる理由

IT化や働き方改革の影響を受けて、BtoBの事業においてもデジタルマーケティングの必要性が高まっています。最後に、必要性が高まる理由を2つご紹介します。顧客ニーズを把握する重要なポイントなので、デジタルマーケティングを実施する際の参考にしてください。

デジタルテクノロジーの発展

IT化による技術の発展に伴い、現代ではさまざまなデジタルテクノロジーが登場しています。すでに多くの企業でクラウドサービスが利用されており、デジタルを活用した商品・サービスの提供が必要不可欠となっているのです。また、そこに人を呼び込むためには、同じくデジタルを活用したマーケティングが欠かせません。

その一方で、オフラインでテクノロジーを提供する機会は、少しずつ減少しています。オンラインによる事業が普及している現代では、デジタルマーケティングを活用しない手はないのです。

Web検索の一般化

以前まで、Web検索を利用して商品・サービスを購入していた人は少ない状況でした。しかし、近年発生した新型コロナウイルスのまん延やスマホの一般化により、誰もがWeb検索で商品を探すニーズが生まれています。

もちろん企業担当者の多くも、Web検索を利用します。BtoBの商品・サービスをWeb検索で見つけだすユーザーも多いことから、デジタルマーケティングを活用して、見込み顧客にアプローチをかける必要があるのです。

BtoBデジタルマーケティングを実施するために製品を比較検討しよう

BtoB向けの事業で活用できるデジタルマーケティングには複数の手法があり、見込み顧客へのアプローチ方法がそれぞれ異なります。また、マーケティングの手法と一緒に、動き方を理解しておくことも重要です。

ただし、デジタルマーケティングを実施するためには、莫大な労力、時間が必要となります。限られた予算の中で動く必要があるため、マーケティングの効率化が必要不可欠です。

マーケティングの負担を減らして生産性を向上させたいのなら、デジタルマーケティングのシステム・サービスを導入してみてはいかがでしょうか。複数の製品を比較検討して、自社の目的に合うサービスを見つけてください。

投稿 BtoBにおけるデジタルマーケティングの手法とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 デジタルマーケティングとは?目的とビジネスへのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、デジタルマーケティングの基礎知識を詳しくご紹介します。デジタルマーケティングの目的やWebマーケティングとの違い、ビジネスに利用するメリットも解説しますので、今後の業務手法のひとつとしてご検討ください。

デジタルマーケティングとは?

デジタルマーケティングとは、デジタル技術を駆使して、オンラインで取得できるデータを活用するマーケティング手法のことです。たとえば、次のような情報媒体から、マーケティングに利用するデータを取得します。

- ポータルサイト

- Webメディア

- 検索エンジン

- メール

- アプリ

- SNS

- 動画サイト

対象のデジタルコンテンツは多岐にわたり、インターネットでつながる媒体であれば、そのほとんどをデジタルマーケティングに活用できます。では、取得したデータをどうやって活用するのでしょうか。

まずは、デジタルマーケティングの目的とWebマーケティングとの違いについてご紹介します。

デジタルマーケティングの目的

デジタルマーケティングは、以下のデジタル施策の効率化を図るために実施します。

- データ収集・分析(ビッグデータの蓄積・ニーズの分析)

- 広報(Web広告・メルマガ・コンテンツ作成)

計画的にサービスを提供するためには、収集したデータにもとづく計画の立案が欠かせません。この際に利用できるのが、オンラインから取得できるユーザー情報や世の中のニーズです。蓄積した情報を分析して方向性を検討、また検討した内容から広報などの施策を実施することで売上効果を期待できます。

現在、世の中のデジタル化に伴い、デジタルコンテンツを活用して売上を向上させる企業が増えている状況です。同業他社より突出したサービスを提供するため、マーケティング手法のひとつとしてデジタルマーケティングの必要性が増しています。

デジタルマーケティングとWebマーケティングの違い

デジタルマーケティングと似たマーケティング手法として「Webマーケティング」があります。Webマーケティングとは、Web上で取得できるデータを活用する手法です。主に、自社で提供するコンテンツ(ホームページやサービスページ)の「訪問者の動き」などを分析して、効果的な施策を検討します。

ここからも分かるように、WebマーケティングはWebに特化したマーケティング手法なので、デジタルマーケティングの一部として位置づけられているのが特徴です。オンライン全体のマーケティングは「デジタルマーケティング」、その内のWebに特化したマーケティングは「Webマーケティング」という違いがあります。

デジタルマーケティングをビジネスに利用する5つのメリット

デジタルマーケティングをビジネスで活用することには、合計5つのメリットがあります。業務効率化、生産性向上、売上の上昇など、幅広いメリットがあるので、自社で抱える課題と見比べつつチェックしてみてください。

メリット1:マーケティングのコストを削減できる

デジタルマーケティングを活用すれば、マーケティングのコストを大幅に削減可能です。例として、従来のマーケティング手法では、次のようなコストがかかります。

- 情報収集・整理・分析を手動で行う人件費

- 経験にもとづく施策実施による調整作業

- マーケティングの外注費

マーケティングを外注している場合には、委託費が継続して発生します。また、自社でマーケティングを行う場合には、データを取り扱う人件費や調整作業が欠かせません。

一方、デジタルマーケティングのシステムを導入すれば、情報収集の自動化が可能です。委託費用や人件費を削減できるため、自然とマーケティングコストを削減できます。

メリット2:ノウハウの属人化を防止できる

デジタルマーケティングを導入すれば、従業員の経験に頼らず計画的なマーケティング施策を用意できます。

従来のマーケティングでは、担当者の経験による判断で施策が決定されていました。しかし、効果にブレがあるだけでなく、ノウハウが属人化してしまうため、他の担当者では対応できなくなってしまいます。

一方、デジタルマーケティングを活用すれば、システムのルールに合わせてノウハウを準備可能です。初心者でもすぐに内容を理解できるデジタルマーケティングを実施できるため、成功率の低い自己判断に比べて施策の成功率を向上できます。

メリット3:生産性の高いマーケティングを実施できる

デジタルマーケティングのシステムを導入すれば、データ収集・分析をほぼ自動化してマーケティングの生産性を向上できます。データ収集のルールを決めてしまえば、継続してデータを自動収集してくれるのが特徴です。人力での作業を削減できるほか、リアルタイムで最新の情報を取得できます。

また、データ分析においても最新のデータを活用して表やグラフにまとめてくれるため、時間をかけず高品質な根拠データを準備できるのが魅力です。

メリット4:営業部門の人件費を削減できる

デジタルマーケティングを活用して集客性・売上を向上すれば、営業の負担を削減できます。足で稼ぐ営業から、オンラインを駆使した集客方法に移行できれば、人件費を抑えられるでしょう。また、デジタルマーケティングによって取得したデータを利用して見込み顧客にアプローチをかけるなど、効率的な営業活動が可能となります。

メリット5:見込み顧客を漏れなくカバーできる

デジタルマーケティングは、顧客情報などを収集・分析できることから、提供しているサービスの見込み顧客を漏れなくカバーできます。

従来のマーケティングでは、おおよその見込み顧客を想定できるものの、精度に大きなブレがありました。効率的に動けないと、営業アプローチに漏れが生じるケースもあるでしょう。一方、デジタルマーケティングを活用すれば、アプローチをかける優先順位を決定できるため、手広いアプローチが可能となります。

デジタルマーケティングの必要性

情報化社会が進む日本においては、デジタルマーケティングの必要性が高まっています。特に近年では、これまで以上に必要性が増している状況です。

最後に、企業活動においてデジタルマーケティングが欠かせなくなっている理由を2つの視点からご紹介します。

非対面コミュニケーションの増加

新型コロナウイルスのまん延をきっかけに、日本中の企業でテレワークが浸透しました。人々の働く時間が変化したり、Web会議などの非対面コミュニケーションが増加したりしている状況です。

非対面コミュニケーションが増えると、その分だけデジタルを利用するユーザーが増加します。世の中の需要がデジタル寄りになるにともない、見込み顧客を探し出す手法として、デジタルマーケティングの有用性、そして必要性が高まっているのです。

働き方改革の導入

国が提示した働き方改革の影響を受けて、日本中の企業が「業務効率化」「生産性向上」に力を入れるようになりました。マーケティング手法の検討も例に漏れず、働き方改革への対応として必要不可欠となっています。

より効率的なマーケティングを実施するためにも、現代のニーズをくみ取れるデジタルマーケティングの必要性が高まっているのです。

デジタルマーケティングの基礎知識を理解したら製品を比較しよう

デジタルマーケティングは、現代日本の情報収集・分析に必要不可欠なマーケティング手法です。従来のマーケティングを効率化できるだけでなく、コストを大幅に改善できます。

デジタルマーケティングを活用するためには、システムを導入するのが効率的です。各製品の特徴を比較検討して、自社に合うサービスを探してみてください。

投稿 デジタルマーケティングとは?目的とビジネスへのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客はどんなサイトに必要なのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>コンバージョンにつながりにくい理由としては、商品そのものに課題があることもありますが、多くはサイトに問題があります。

たとえば商品が原因とならないコンバージョン率の低さの要因には以下のようなものがあります。

・直帰率や離脱率が高い

・サイトの使い勝手が悪く、訪問者が見たいページに行きつけていない

・サイト側がアピールしている商品・コンテンツが見られていない

・入力フォームが使いづらい

・商品検索がしづらい

Web接客は、サイトになんらかの課題があり、それだけでは売上やコンバージョン率が芳しくない場合に特に必要になります。

Webサイトの使い勝手や、視認性を向上するための行動はもちろん必要です。しかし、並行してWeb接客を行うことで、サイトの欠点をフォローしつつコンバージョン率の向上が可能になります。

接客の本質はユーザーの満足度を高めることにあり、売上やコンバージョン率の向上はその結果です。実店舗では、とても対応のよいスタッフがいたことが理由となってリピートにつながったり、訪問回数が増えたりといったことが珍しくありません。

そのような好循環をWebサイト上でも起こすのが理想です。Web接客はそのための手段です。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客はどんなサイトに必要なのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客の代表的なシナリオとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>代表的なものを紹介します。

・ポップアップ型のシナリオ

ポップアップ型におけるシナリオとは、Webサイト上でのユーザーの特定の動きに合わせてポップアップウインドウを表示させるというものです。

たとえばサイト上で購入を一定時間悩んでいるユーザーに対し「30分以内に購入すれば今回から使用できるクーポンを配布」といった購入の後押しをするものや、商品詳細ページで一定時間が経過した場合に「ご不明な点はございますか?」と相手の不安を取り除くための声かけの役割をするものなどがあります。

・チャット型のシナリオ

チャット型のWeb接客ツールでは、人間のオペレーターが直接対応するものと、チャットボットが半自動的に対応するものがあります。そしてチャットボット型には、自由な質問に対してAIが回答をするものと「お悩みのことは以下の中でどれですか」というような選択肢を提示して、選択されたものに対して自動的に答えを出すというものがあります。後者のものをシナリオ型といいます。

ユーザーが選ぶ選択肢とそれに対する回答メッセージをあらかじめシナリオ(道筋)として設定しておくので、シナリオ型と呼ばれています。

例えば携帯電話キャリアのWebサイトであれば、

・新規契約番号でのご契約

・他社からのお乗り換え

・機種変更のご希望

といった選択肢を提示し、その回答に合わせた次の選択肢がフローチャートのように続きます。これはすべてシナリオとしてあらかじめ設定されています。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客の代表的なシナリオとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールを採用する企業が増えている理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>自社で販売サイトを運営するとなると、そこで販売しているのは自社商品のみです。さまざまな商品が比較できるモール型サイトではなく、自社の販売サイトで購買をしてもらうためには、単に広告配信を強化するだけでは不十分です。自社販売サイトならではの強みを生かし、ユーザーの満足度を上げるために、柔軟な個別対応がリアルタイムに可能なWeb接客ツールに注目が集まっています。

また、Web接客ツール自体の機能の発達も採用が増えている要因となっています。情報を蓄積することで、サイトの訪問回数や滞在時間など、相手に合わせた情報の提示が可能になり、接客を行うツール以上の役割を担えるようになってきています。

さらには、業務効率化につながる点も評価されています。チャット型のWeb接客ツールなら1人の担当者が複数の問い合わせに同時に対応できます。近年では、コミュニケーションツールとして電話やメールよりもチャットタイプのアプリの使用頻度が高まっています。サイトを訪問するユーザーが気軽に使用できるという点も導入を後押ししているといえます。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客ツールを採用する企業が増えている理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールを導入して失敗する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>Web接客ツールは、あくまで「接客」や「お客様対応」を行うツールです。実店舗の場合、過剰な売り込みや不必要な声かけを行うと、かえって売上につながらないものです。つまり、どのような場合であっても「接客すればするほどよい」とは限らないわけです。

このことを理解せずにWeb接客ツールを導入すると、過剰なポップアップウインドウの表示や、執拗なチャット誘導をしてしまい、結果としてコンバージョン率の低下や離脱率の上昇といった悪影響につながりかねません。

ポップアップ型のWeb接客ツールなら営業とマーケティングが、チャット型のWeb接客ツールならカスタマーサポートがその役割です。Webサイトへの訪問客であっても、場所が実店舗からWebに移っただけで、画面の向こうには実際に人がいることには変わりません。Web接客ツールの導入時には、営業担当やカスタマーサポートを配置するのと同様に、適材適所を心がけることが重要になります。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客ツールを導入して失敗する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールを選定するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そのため、せっかくWeb接客ツールを導入しても、きちんと成果が上がっているのかの可視化が難しいことが多くなります。

Web接客ツールにはポップアップ型とチャット型の2つのタイプがありますが、どちらのタイプのWeb接客ツールを導入するにしても、効果検証ができるもの選ぶことがポイントになります。

実店舗と同様に、Webサイト上であっても接客の仕方次第で購入にも離脱にもつながります。接客の有無による効果検証はもちろんのこと、接客の仕方によっても結果にどのような違いが発生したかを検証できるものがよいでしょう。

施策の実行は、あくまで課題解決のためのスタートに過ぎません。施策のやりっぱなしにならず、的確にPDCAを回すためにもWeb接客ツールを選定する際には「効果検証ができるものを選ぶこと」がポイントになります。

効果検証ができることと同様に重視したいのが、運用する側にとって使いやすいツールであるかどうかです。実際に現場でWeb接客ツールの活用を担当する部署の意見を取り入れて、使い勝手のよいものを選ぶことも重要になります。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客ツールを選定するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールを導入する際の注意点 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>・ツールを導入する目的を明確にする

当然のことではありますが、ツールは導入しさせすればよいわけではありません。ツールを導入する目的は何か、ツールを導入することでどのような効果を期待するのをあらかじめ具体的にしておきましょう。この際に重要なのは「業務を効率化する」「売上を上げる」のような抽象的な目的にしないことです。

現在自社のWebサイトにどのような課題があり、それをどのように解決するためにWeb接客ツールを導入するのかを徹底的に考え抜くことが重要です。

・導入後の運用方法も具体的に決定しておく

また、導入目的と同様に、運用方法も明確にしておく必要があります。たとえばチャット型のWeb接客ツールを実際にスタッフがリアルタイムにやり取りをするのか、するのであればどの部署のどの人物が担当するのか、その間の他の業務はどうするかといった導入後の運用までも検討しておきましょう。

導入したはいいものの、手が空いている人物がいないから使われずに終わってしまったということがないように注意すべきです。

営業・マーケティング目的でポップアップ型のWeb接客ツールを導入する際は、特に注意が必要です。その理由は、ポップアップウインドウはときにユーザーに不快感を与えてしまうからです。

ポップアップウインドウを出すタイミングや頻度によっては、かえってユーザーの離脱を招く可能性も秘めています。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客ツールを導入する際の注意点 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールにはどんな種類があるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

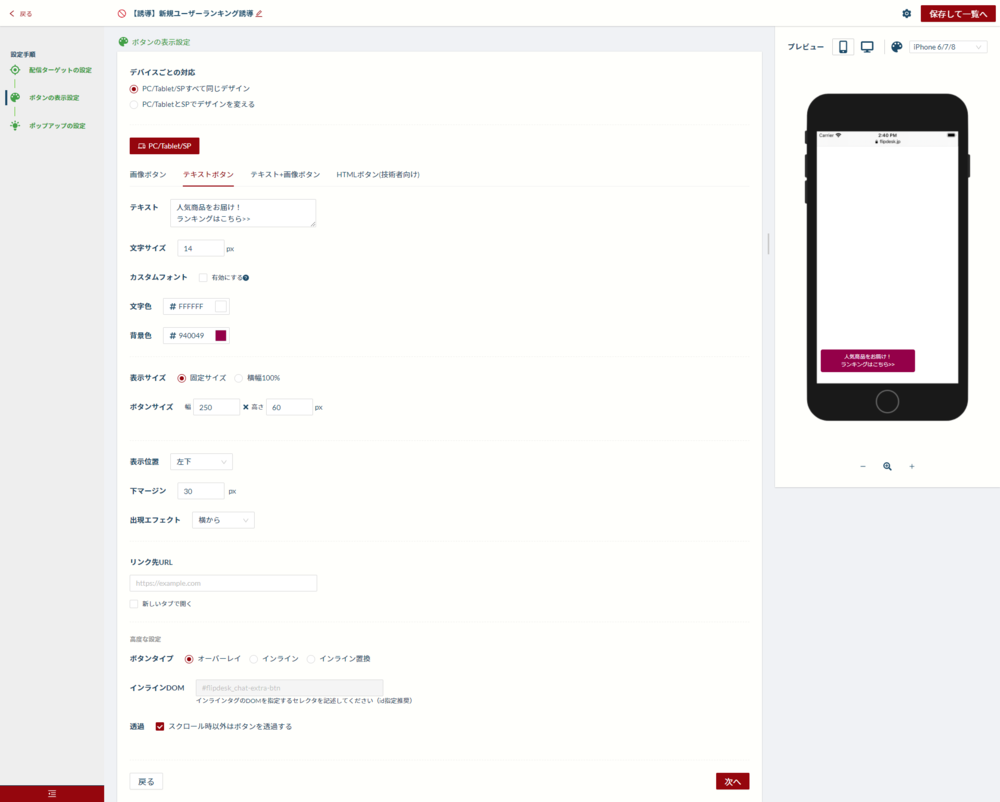

]]>・ポップアップ型は営業やマーケティング向け

ポップアップ型のWeb接客ツールでは、Webサイトにポップアップウインドウでクーポンや案内を表示します。ポップアップウインドウを表示させるタイミングも「特定のページで何秒以上滞在した場合」「特定の画面をスクロールした場合」「戻るボタンで離脱しようとした場合」など、任意で設定できます。また、ユーザーの属性に合わせての表示も可能で、初めてサイトを訪問した場合に初回限定のクーポンを発行するといったことも可能です。

表示させるウインドウのデザインもテンプレートが用意されていることが多く、デザインソフトを使用せずとも簡単に作成できます。

・チャット型はカスタマーサポート向け

チャット型のWeb接客ツールでは、Webサイト上にチャットウインドウを表示させて訪問者とリアルタイムでメッセージのやりとりを行います。

訪問者の質問に対して適切な情報を直接提示したり、疑問を選択肢で表示し、選ばれたものについて回答を表示したりすることができます。

チャットでのやり取り時に、ユーザーは個人情報を入力する必要がありません。気軽に質問できる点でメリットがあります。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客ツールにはどんな種類があるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールによってどんな業務が効率化されるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>チャット型のWeb接客ツールの導入では、オペレーターが行うサポート業務の効率化が期待できます。

オペレーターが行う電話対応や、カスタマーサポートチームが行う問い合わせメールへの返信対応などは、チャットによって効率化が可能です。

すべての電話対応やメール返信対応をなくすことは難しいですが、チャット上のチャットボットによる自動返信で対応できないものに限り、スタッフがチャット対応をするまたはオペレーターが電話対応をするといった仕組みを設ければ、大きく業務効率化が可能になります。

また、チャット型のWeb接客ツールの導入によって、営業時間外でもあってもチャットボットによる自動返信を行うことで24時間対応が可能になります。

チャット型のWeb接客ツールは、運営者側の業務効率化だけでなく、サイト訪問者側にもメリットがあります。電話や問い合わせのメールをおっくうに感じるユーザーは少なくありません。簡単な質問なのですぐに返信がほしいが、電話がつながるまで待たされたり、通話料金がかかったりすることにマイナスイメージがあるユーザーは多いでしょう。

しかし、すぐにその場で返信がもらえるチャットであれば気軽に質問できます。

これにより、聞きたいことが質問できないことによるサイト離脱が防げ、ユーザー満足度の向上につながります。さらには、そもそもの電話問い合わせやと問い合わせメールへの回数の減少も期待できます。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客ツールによってどんな業務が効率化されるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールの基本的な機能とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>・ポップアップによるサイト訪問者へのアクション(クーポン、セール、おすすめ商品情報などの表示)

・チャットを利用した訪問者対応(問い合わせ、質問対応)

・訪問者の属性やサイト上の閲覧ページ履歴、購買履歴などのデータ収集

・収集したデータをもとにした、類似属性へのアプローチ

Web接客ツールには、サイト訪問者の動きに合わせてポップアップウインドウを表示させるものと、チャットでの問い合わせ対応を行うものの2種類があります。

さらに、ツール導入によって得られるメリットとして、データの蓄積や分析ができるようになる点が挙げられます。

サイト訪問者の属性や購入履歴のデータを蓄積することで「この商品を買った人は、あの商品も同時に購入することが多い」「このページを見たあとはあのページを見ている」「この質問が多い」といったデータが収集できます。

それらのデータをもとにして、似た属性の訪問者に対して効果的なアプローチを行ったり、よくある質問に対する返答を自動化したりといったことが可能になります。

ポップアップ型とチャット型で搭載されている機能は大きく異なります。そのため、自社サイトの課題に合わせてツール選択が重要です。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客ツールの基本的な機能とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールでどんな課題が解決できるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>チャット型のツールには実際にスタッフが文字入力を行うものやチャットボットやAIが自動返信するもの、時間帯や状況によってスタッフとチャットボットやAIが切りかわるものがあります。

Web接客ツールを導入することで解決できる課題として代表的なものが、高い直帰率・離脱率と低いコンバージョン率です。

直帰率や離脱率、コンバージョン率は、Webサイトの使い勝手に依存するところが多いです。しかしWeb接客ツールを導入することで、実際の店舗のように、訪問者に合わせた適切な対応が可能になります。いわば訪問者にとって「かゆいところに手が届く」状態にできるといえるでしょう。

また、運営者側がサイト訪問者に届けたい情報を、確実に届けるという点でもWeb接客ツールは活躍します。特にポップアップ型のWeb接客ツールなら、クーポンや、セール情報、新商品の紹介などが容易になります。

Web接客ツールは、課題を抱えるWebサイトの使い勝手をサポートし、ユーザーの満足度を向上させつつ、運営者側の情報発信力も高めるものだといえます。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客ツールでどんな課題が解決できるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】Web接客の意味とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>Web接客という言葉からは、ZOOMのようなWeb会議システムを使った、オンラインでの物件内見や、店舗のようすを撮影しながらの接客をイメージするかもしれません。

しかし、Web接客はオンラインシステムを使った対面での接客ではなく、Webサイト上でのチャットツールを使った文字でのやりとりや、サイト訪問者に対して広告やクーポンを画面上にポップアップウインドウで表示させることを指します。

Web接客を行う意味は、実店舗と同じく、訪問者の質問に答えたり、商品購入の後押しをしたりすることです。

Webサイトではアクセス数を増やすためのSEO対策や広告施策が行われますが、これは実店舗でいうところの集客にあたります。しかし、いくら多くの人が集まっても、購入に至らなければ店舗の売上が上がらないのと同様に、Webサイトであっても集客に続く段階である「接客」に力を入れる必要があります。

Web接客を実施することで、商品購入というコンバージョン率の上昇や直帰率・離脱率の改善が見込めます。また、実店舗と同じように、訪問者の属性に合わせた商品をすすめるといった行動によるユーザーの満足度向上にもつながります。

次回以降でWeb接客ツールについても解説していきます。

・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】Web接客の意味とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Web接客(オンライン接客)で何ができる?ツールの基本機能から利用シーンを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで、従業員の時間を奪わずにセールスの機会を生かしたいなら、Web接客ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。本記事では、Web接客ツールで実現できること、利用シーンについて解説します。

Web接客ではなにができる?

Web接客を導入すると、Webサイトを訪れたユーザーへ自動的にアクションできます。たとえば、おすすめの製品やサービスを紹介したり、キャンペーンの告知をしたりできます。

なお、Web接客とオンライン接客はよく似た言葉ではありますが、オンライン接客がビデオ通話やチャットなどを用いて人が接客するのに対して、Web接客はAIやシナリオ設計が自動で接客するといった違いがあります。

どちらも明確な定義があるわけではありませんが、2つの違いを区別しておくと目的のサービスが見つけやすくなるでしょう。ここでは人を介さないサービスという定義で、Web接客ツールについて解説します。

AIを活用してユーザーの質問や要望に答えられる

AI会話機能を搭載したWeb接客ツールもあり、ユーザーの質問や要望に対してチャットを用いて自動応答で返信できるようになります。ユーザーが投げかけた質問にAIが回答することで、人的コストをかけずにユーザーの求める製品やサービスに誘導することが可能です。

ポップアップ表示でキャンペーンをお知らせできる

プロモーション活動の一環として広告表示を目立たせたい場合、Web接客ツールはユーザーの端末画面にポップアップを表示できます。せっかく企画したプロモーションでも、ターゲットの目にとまらなければ効果を期待できないでしょう。

ポップアップであれば、ユーザーが情報確認する確率が高まり、広告効果が向上してコンバージョンアップも期待できます。

Web行動分析を用いてユーザーデータを収集できる

Web行動分析機能を利用すると、ユーザーが閲覧したWebサイトやチャットボットへの質問内容から行動履歴を分析できます。行動履歴からユーザーの好みや趣向を確認できるため、リアルタイムマーケティングとして活用している企業も少なくありません。

例えば、AmazonやYouTubeなどに表示される「あなたへのおすすめ」のように、ターゲットの行動から分析した最適なアプローチにつながります。

Webサイトからの離脱を防げる

Webサイトにアクセスしたユーザーは、目的の製品・情報が見つからない場合、検索サイトに戻ったり他の検索方法に切り替えたりして離脱する可能性が高くなります。

したがって、情報を見つけやすいユーザーファーストのサイトを作り込むことが重要ですが、サイトマップやワイヤーフレームの改善だけでは優れたUXとは言えません。ユーザーがWebサイトに求めているのはデザイン性ではなく、使いやすい機能性やシンプルな操作性だからです。

チャット機能を備えたWeb接客なら、ユーザーは欲しかった製品や情報に最短距離でアクセスできます。

CVRの改善が見込める

Web接客の導入により、ユーザーへの最適なレコメンドやサイトの離脱率改善が期待できるため、CVRの改善にも効果を発揮します。購入者のモチベーションが高いうちに探していた答えを提供できれば、実際の数値としてWeb接客ツールの導入効果を感じられるでしょう。

実際にWeb接客ツールを導入して、顧客接点を増やすことによって、売り上げが30〜200%増加した実績もあるほどです。WebサイトのCVRの改善に悩むマーケティング担当者にとって必要な機能を提供してくれるでしょう。

Web接客の種類と利用シーン

Web接客は、大きく分けて3種類あります。次に、それぞれの特徴と利用シーンを解説します。

AIと会話する「チャットボット型」

AIチャットボットは、リアルタイムで短文の会話(チャット)のコミュニケーションを自動で返信するプログラムです。ユーザーが投げかけた質問にチャットボットが答えるため、問い合わせが多い質問に対して人が応答する頻度が少なくなります。

ビジネスシーンでは、Webサイトの相談窓口や社内ヘルプデスクの相談窓口として活用できます。Webサイトならチャットを通して顧客が欲しい商品を検索表示したり、社内ヘルプデスクでは属人的に確認をとっていた社内手続きをチャットボットが自動で案内したりできます。

重要な情報を表示する「ポップアップ型」

ポップアップは、スマホやパソコンの操作画面の最前面へ飛び出すように情報表示する機能です。ユーザーは必ずポップアップを見ることになるため、重要な案内や強調したい告知などの表示に用いられます。

ビジネスシーンでは、Webサイトの広告表示や注意書きを強調したいときに利用できます。売り上げアップを狙いたい特別な値引きキャンペーンをユーザーの端末画面に表示したり、チュートリアルとしてユーザーに操作方法を教えたりすることができます。

ポップアップは、ユーザーアテンションを向ける効果が高いことから、さまざまなシーンで利用されています。一方で、その特性からユーザーに敬遠される可能性がある点に注意が必要です。ポップアップについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

記事:Web接客におけるポップアップとは?どんな効果があるのかを解説

どちらの機能もあわせた「ハイブリッド型」

ハイブリッド型は、チャットボットとポップアップの両機能を持ち合わせたWeb接客ツールです。汎用性が高く、利用シーンに合わせて必要な機能を選択できます。

ただし、ハイブリッド型のWeb接客ツールは、他のツールに比べて高コストなのがデメリットです。予算の無駄遣いにならないように、自社に必要な機能を調べたうえで、最適なツールを選ぶようにしましょう。

ビジネスシーンでは、チャットボット型とポップアップ型どちらでも対応可能です。また、チャットボットの案内をポップアップ表示することで、ユーザーをAI会話へ誘導するといった使い方もできるようになります。

Web接客の事例も確かめてみよう

大切な顧客と従業員のどちらにとってもプラスの効果を得るには、Web接客ツールの導入がおすすめです。

同じ問い合わせを何度も受けた経験のある従業員にとっては、タイムパフォーマンスの向上に驚くほど効果を発揮してくれることでしょう。ある企業では、Web接客ツールの導入により電話問い合わせを30〜50%も削減できた例もあるほどです。

なお、Web接客についてもっと知りたい方には、以下の「Web接客の事例紹介」の記事もおすすめです。

記事:Web接客ツールの事例紹介|利用者のレビューから製品をピックアップ

投稿 Web接客(オンライン接客)で何ができる?ツールの基本機能から利用シーンを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Web接客ツールの事例紹介|利用者のレビューから製品をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、Web接客ツールの事例を紹介するとともに、利用者のレビューや製品の特徴を解説します。Web接客ツールを導入して業務効率化を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。

株式会社インゲージ(ユーザー:20人未満)|ツール:ChatPlus

株式会社インゲージは、クラウドサービスの開発・提供などの事業を展開している企業です。ChatPlusを導入したことにより、メール対応とチャット対応を同一画面で行えるようになり、チャット対応の効率化が進みました。

その結果、対応できる問い合わせ件数が増加し、見込み客とのタッチポイントが増えて、チャットからの問い合わせでのCVが向上しました。

参考レビュー:設定も簡単で導入が楽、API連携もできて便利

ChatPlusはリーズナブルなチャットロボットツールを探している企業におすすめ!

ChatPulsは、チャットサポートツール、AIチャットボットツールです。ChatPulsの特徴は、初期費用0円、月額1,500円〜というリーズナブルな価格で利用できる点です。さらに、トライアル期間として10日間無料でChatPlusをお試しすることが可能です。リーズナブルなチャットロボットツールを探している方や、初めてチャットロボットを導入する企業におすすめだと言えるでしょう。

株式会社シーオーメディカル(ユーザー:100~300人未満)|ツール:FLIPDESK

株式会社シーオーメディカルは、化粧品・サプリメントなどの通信販売を行っている企業です。宣伝・マーケティング部門でFLIPDESKを導入したところ、LINE友だちリストを250%ほど増加させることができました。

FLIPDESKを導入する以前は、Webサイトにバナーを表示させるために、GTMを逐一埋め込んだり、WordPress内で実装したりと手間のかかる方法で作業を行っていました。しかし、FLIPDESK導入後は作業の手間が減り、スピード感を持って施策を進めていくことが可能となりました。具体的には、サイトの適切な場所にLINE友だち登録に誘導するバナー表示させたことによって、登録者の増加がイマイチだったLINE友だちが250%ほど増加しました。

参考レビュー:細かい条件設定など、痒い所に手が届く理想のツール

FLIPDESKは初心者でも使いやすいWeb接客ツールを探している企業におすすめ!

FLIPDESKは、キャンペーン告知や製品の提案、チャットサポートなど、サイトに訪れたユーザー1人ひとりに合わせて最適なWeb接客を提供するツールです。FLIPDESKの特徴は、直感的に操作可能な管理画面です。目的別に効果的なシナリオ例を公開しているため、専門知識を持ち合わせていない初心者でもワンクリックで簡単に操作できます。専門のコンサルタントがつくプランもあるため、導入や運用でつまずいてしまった場合でも安心です。

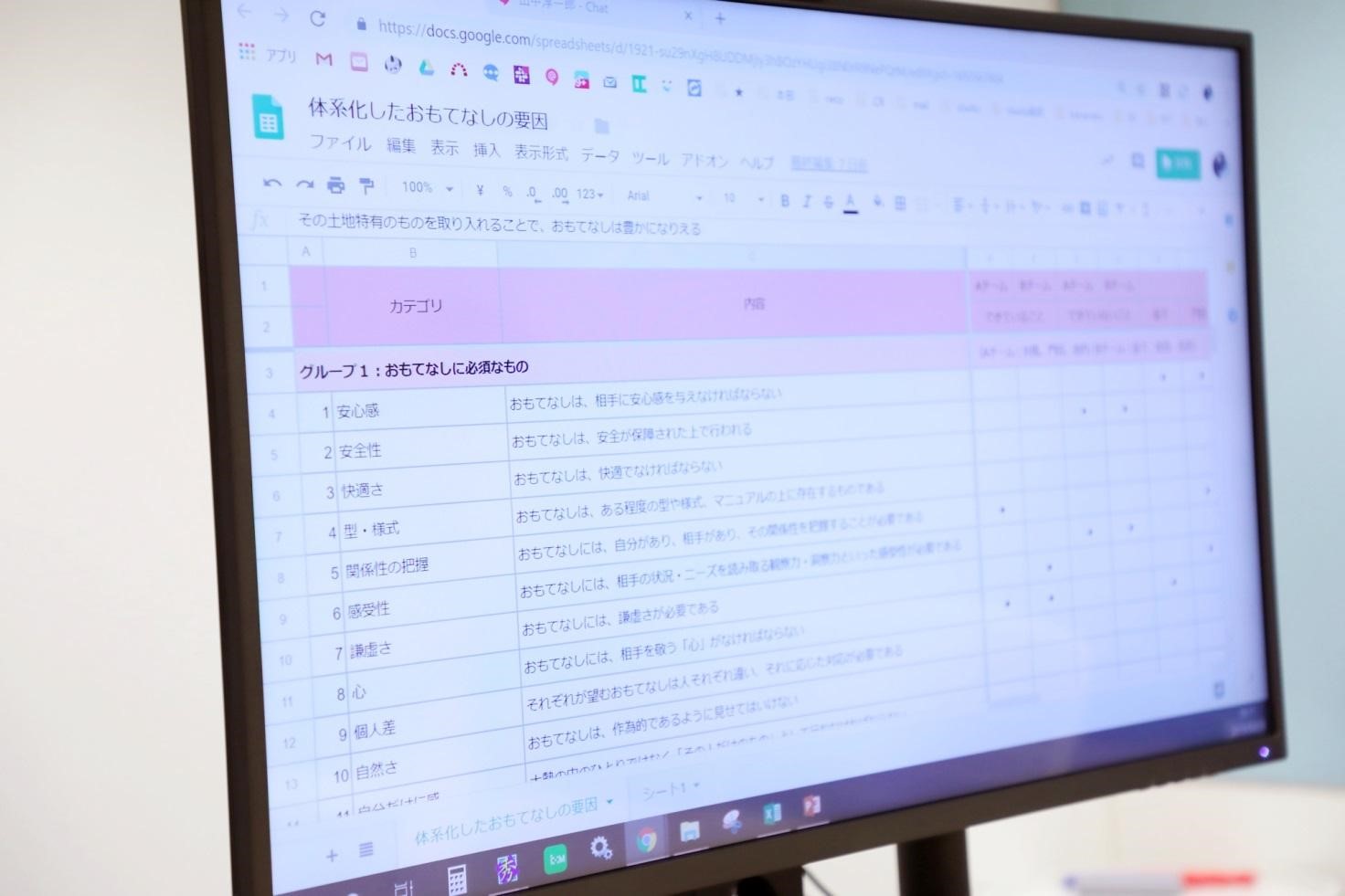

株式会社JTB(ユーザー:1000人以上)|ツール:KARTE

株式会社JTBは、旅行業を中心に事業を展開している企業です。システム分析・設計分野でKARTEを導入したところ、社内のPDCAサイクルの効率化に成功しました。

導入以前は、会社の規模の大きさから小さな施策を1つ実行するのにもかなりの時間を要していました。しかし、KARTEを導入してからは、ツールの手軽さや自由度の高さ、分析のしやすさのおかげで、施策の実行サイクルが格段に早くなりました。

参考レビュー:CXという言葉を体現したツール

KARTEは幅広いユーザーが使いやすいWeb接客ツールを探している企業におすすめ!

KARTEは、Webサイトやスマートフォンの顧客情報を一元管理・可視化することで、サイトに訪れたユーザー1人ひとりに対して最適なCX(顧客体験)を提供するツールです。

KARTEの特徴は、シンプルで使用しやすいデザインと充実した機能です。「Web接客」「マーケティングオートメイション」「広告配信最適化」「チャットサポート」などWeb接客に必要な機能が充実しています。初心者は直感的に操作でき、上級者は自由度高くカスタマイズできるなど、幅広いユーザーに使いやすいツールです。

株式会社メディカルサポートジャパン(ユーザー:20人未満)|ツール:Ptengine

株式会社メディカルサポートジャパンは、医療系のマーケティングを行っている企業です。Ptengineの導入以前は、担当者や部内の主観的な判断でサイト改善を行っていました。しかし、Ptengineの導入後はユーザー視点でサイト改善を行えるようになりました。

また、社内の人材がマーケティング未経験のため、Google Analyticsだと敷居が高く上手く機能を上手く活かせない状態でした。しかし、Ptengineはヒートマップで分析が行えるため、マーケティング未経験の社員でもツールを使いこなせました。

参考レビュー:GA+Ptengineでのサイト改善

Ptengineは直感的にサイト最適化を行いたい企業におすすめ!

Ptengineは、世界184ヶ国、20万人以上の利用者数を誇るサイト運営プラットフォームです。国内では、Google Anlyticsに次いで利用者数が多いツールであり、顧客満足度は93.4%と高い値を記録していることから、多くのユーザーに信頼されているツールであると言えます。

タグを1つサイトに設置するだけで、直感的な分析とサイト最適化が行えるようになるのが特徴です。ノーコードでさまざまな機能を利用できるため、初心者でも簡単に操作できます。

株式会社イタミアート(ユーザー:100~300人未満)|ツール:Rtoaster

株式会社イタミアートは、印刷業を営む会社です。Rtoasterの導入によって、自社に存在する1万点以上の商品の中から買い合わせの良い商品を自動で選定し、表示させることに成功しました。その結果、客単価の向上につながりました。

また、Webサイト内のポップアップを期間や条件を絞って出し分けることが可能なため、キャンペーンなどの案内が行いやすい点も客単価の向上につながった1つの要因です。さらに、動画のポップアップや期間限定で表示するバナーをコーディングなしで制作可能になったため、作業工数の削減にも成功しました。

参考レビュー:商品を登録するだけで自動で買い合わせの提案ができる

Rtoasterはサポート体制が充実しているWeb接客ツールを探している企業におすすめ!

Rtoaserは、高精度のパーソナライズによって、ビジネス上の課題解決や成果向上を達成するパーソナライゼーション基盤です。解決したい課題に合わせて、以下3つの製品を提供しています。

・Rtoaster action+

ユーザー1人ひとりにパーソナライズされた最適な商品やコンテンツを提供するためのWeb・アプリコンテンツ最適化プラットフォーム

・Rtoaster reach+

ユーザー1人ひとりをパーソナライズした情報により、メールやLINEを送信できるマルチチャンネルメッセージサービス

・Rtoaster insight+

ユーザー1人ひとりにパーソナライズした情報を届けるために必要となるデータを統合し、実行へとつなげるカスタマーデータプラットフォーム

Rtoasterを導入した企業が製品を使いこなせないことがないように、コンサルタントが導入から運用、定着までサポートしてくれます。その結果、2017年〜2020年までの3年間の対応満足度が98.6%を記録しました。Rtoasterは、サポート体制が充実したWeb接客ツールを探している会社におすすめだと言えるでしょう。

自社に適したWeb接客ツールを導入しよう

業種・業界問わず多くの企業が、Web接客ツールの導入により工数の削減や売上向上に成功しています。自社で抱えている課題を洗い出し、自社に適したWeb接客ツールを導入しましょう。

投稿 Web接客ツールの事例紹介|利用者のレビューから製品をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Web接客におけるポップアップとは?どんな効果があるのかを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ポップアップを上手く活用すると、CVRを改善したりサイトの離脱を防止したりする効果が期待できます。本記事では、Web接客におけるポップアップ型の機能や効果、注意点について解説します。

Web接客のポップアップとは?

Web接客ツールは、Webサイトを訪れたユーザーへ自動的にアクションできる双方向コミュニケーションツールです。チャット型とポップアップ型、またどちらの機能も持ち合わせたハイブリッド型の3種類があります。

このうちポップアップ型とは、適切なタイミングで操作端末にウィンドウを表示することによって、確実にユーザーへメッセージを届けるための仕組みです。

ポップアップはウィンドウからお知らせを表示する機能

ポップアップは、ユーザーの操作端末の最前面にメッセージを浮き上がらせるように表示します。したがって、ポップアップを見たユーザーはボタンをクリックしたり閉じるボタンをクリックしたり、なんらかのアクションをしなければなりません。

視認率はほぼ100%を記録できるため、ユーザーへ絶対に伝えたいキャンペーンの表示やCookieの使用を承認するボタンとして多くの企業が活用しています。

Web接客のチャット型とはなにが違う?

Web接客のチャット型とポップアップ型は、どちらもユーザーのアクションに反応する双方向コミュニケーションである点は同じですが、利用目的が異なります。チャット型がユーザーからのメッセージによって自動応答を返すのに対して、ポップアップ型はユーザーのWeb行動に合わせて自動アクションします。

チャット型はユーザーのメッセージを待つ受動型になる特性がありますが、ポップアップはサイト構築者のシナリオ設計によって設定が可能であるため、能動的なアプローチとなります。

ポップアップ型の仕組み

自ら積極的に表示するポップアップでは、シナリオ設計によって動作を作り込むことができます。たとえば、ユーザーがある製品のWebページへアクセスした際に、30%オフで買えるキャンペーンを表示したり、購入フォームに必要となるデータの入力を求めたりすることができます。

これによってユーザーの作業工数を減らして、必要な情報をユーザーへ伝え、ユーザーに必要な動作を促すことが可能になります。

ポップアップ型にはどんな効果がある?

WebサイトやLP上にメッセージをポップアップ表示することによって、どのような効果を期待できるのか解説します。

キャンペーンを表示してCVRを改善

ポップアップの効果の1つに、CVRの改善が挙げられます。たとえば、キャンペーン情報の表示には顧客の購買意欲を刺激する効果があり、実際の購買行動につながる可能性もあります。また、ユーザーのWeb行動から分析したパーソナライズ化された訴求によって、顧客が求めている最適な製品の紹介にもつながるでしょう。

ボタンクリックを促してサイト離脱を防止

ポップアップ機能は、ユーザーの離脱するタイミングに興味深いオファーを提示することを可能にします。たとえば、ユーザーがサイトにアクセスしてカートに商品を入れたまま離脱するカゴ落ちに悩んでいる場合、ユーザーが離脱する前にポップアップで「送料無料」「お得なセット」などの訴求を打ち出すことでユーザーの離脱を防ぐ効果が期待できます。

ターゲティング機能によりアップセルを実現

アップセルとは、既存顧客に自社のよりハイランクな商品・サービスを利用してもらう営業手法です。ユーザーがすでに自社のサービスを利用しているなら、より快適で高性能なサービスを提案することに成功したら、ユーザーにとっても自社にとっても有益な取引となります。

たとえば、すでにブロンズ会員に登録しているなら、シルバーランクの会員にアップセルといったことが考えられます。また、より高単価な製品・サービスをポップアップ表示して購買につながれば、客単価の上昇にもつながります。

リピーターに特典を表示してLTVを向上

マーケティングを考えるうえでは、既存顧客の定着を図ることも重要です。さまざまな製品・サービスがあふれている現代においては、新規顧客を獲得することは容易ではありません。加えて、新規顧客の開拓には膨大なコストと手間がかかります。

一方で、一度は自社製品を購入したことがある既存顧客は、少なくとも自社製品に興味がある層です。ポップアップで特典を表示して特別感を演出すれば、顧客満足度がアップして自社のより強いファンになってくれる可能性があります。

ポップアップ型の注意点

ポップアップ型はユーザーに強い注意を向けられる点で、能動的なアプローチができる反面、ユーザーに不快感を与える危険性がある点には注意しましょう。ポップアップが出現するたびに、ユーザーはなんらかのリアクションをしなければならないからです。

ユーザーが本当に求めている情報を表示する

たとえば、一度は閉じたはずのポップアップが何度も出現すると、ユーザーはもう2度とWebサイトにアクセスしない可能性も出てきます。そのため、ポップアップの表示では、本当にユーザーが求める情報を提供する必要があります。

Web接客ツールのなかには、ターゲティング機能を持ち合わせた製品もあるため、ユーザー属性、購買履歴などから最適なポップアップが表示されるように工夫する必要があるでしょう。

ポップアップの表示位置とサイズに注意する

ついつい行ってしまいがちなのが、ユーザーのクリック率を高めようと、画面中央に大きなポップアップを表示してしまうことです。しかし、端末操作の邪魔になりすぎて、ユーザーからすぐにポップアップを閉じられてしまう可能性があります。

ユーザーは「左上→右→左下→右」の順で視線を動かすと言われています。この法則にしたがうと、画面中央ではなく、「左上」「右上」「左下」「右下」にポップアップを表示するのが効果的だと言えるでしょう。

ポップアップ機能を用いて顧客満足度を向上しよう

ポップアップを用いることで、CVRの改善やサイト離脱防止の効果が期待できます。しかし、ポップアップは必ずしもユーザーが求める機能ではなく、なかには煩わしさを感じるユーザーがいる点も注意しなければなりません。そのためには、ユーザーに適したポップアップを表示することに留意して、ターゲティング機能やシナリオ設計を充実させて顧客満足度を向上させましょう。

投稿 Web接客におけるポップアップとは?どんな効果があるのかを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 無料で使えるWeb接客ツールをご紹介。使える機能や有料プランの価格も は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで今回は無料で使えるWeb接客ツールをご紹介します。実際にITreviewに寄せられたユーザーのレビューも合わせてご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。

無料のWeb接客ツール

Web接客ツールには大きく分けて、下記の3つのタイプが存在します。

| チャット型 | WEB上にチャットを設置し、ユーザーからの質問に有人対応で行う |

| ポップアップ型 | 画面上にポップアップを表示し、ユーザーの離脱を防ぐ |

| ハイブリッド型 | チャット型とポップアップ型の両方兼ねそろえたもの |

それぞれ特徴が異なるため、目的に応じたツールを選定することが重要となります。

ちなみにチャット型は、チャットボットとよく混同されることが多いですが、以下のように異なります。

| Web接客のチャット型 | 人による対応 |

| チャットボット | AIなどによる自動対応 |

主に人による対応か、AIなどを活用し自動での対応かになります。

Webでのおもてなしを強化したい場合は、「Web接客ツールのチャット型」を、業務効率化を強化したい場合は「チャットボット」をお勧めします。

チャットボットの無料製品をお探しの方は下記ページをご覧ください。

チャット型

Chat Plus

Chat Plusはあらゆる業界のチャットに対応するテンプレートが用意されており、初めての方でも安心して利用することができます。またGoogleAnalyticsやLINE、Slackなどの他社製品との連携も可能であるため、幅広いシーンで利用が可能です。

全プランで、サポートがつきますので、初めての方でも安心して始めることができるのも特徴の1つです。

また、Chat Plusでは、無料プランの提供はありませんが、10日間無料トライアルがあり、全機能が使用できます。そのため、期間中に使用感などを把握し、必要な機能が利用できるプランを選んで導入しましょう。

| 無料プラン | × |

| 無料期間 | トライアルでの10日間 |

| 無料版の機能制限 | なし。トライアル期間中は全機能利用可能 |

| 有料プランの金額 | ¥1,500~¥170,000 |

| 外部連携 | Google Analytics, LINE, Slack, Salesforceなど |

| 利用実績 | 導入企業10,000社以上 |

ポップアップ型

PtEngine

PtEngineには3つの大きな機能があり、そのうちの1つであるPtEngine ExperienceでWeb接客機能を利用することができます。またPtEngine Insightという別プラン(無料プランあり)に申し込むことで、ヒートマップが利用でき、ヒートマップデータと連携して、コンバージョン改善に結びつけることも可能です。

無料プランでは、PV数の上限や、作成できる体験数に制限があるため、Insightと合わせて範囲内でまずお試ししてみることをおすすめします。

| 無料プラン | 〇 |

| 無料期間 | 永年無料(2023/02時点) |

| 無料版の機能制限 | あり |

| 無料プランで使える機能 | 計測可能PV数/月:3,000、作成できる体験数:2、ユーザーセグメント:2、ポップアップ、ノーコードサイト編集、体験ごとのレポート、CSVダウンロード、表示ページ指定、表示ユーザー条件指定、配信スケジュール管理、キャンペーンゴール、A/Bテスト、パーソナライゼーション |

| 有料プランの金額 | ¥9,878~ |

| 外部連携 | 不明 |

| 利用実績 | 世界20万人以上の利用者数 |

ecコンシェル

ecコンシェルはNTTが提供しているツールになります。

「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」のキャンペーンを設定するだけで、狙ったセグメントに最適なタイミングで訴求することができます。また、NTTドコモと PKSHA Technology が共同開発した人工知能(AI)技術を搭載しており、自動で複数のA/Bテストを回すことが可能です。

無料プランは永年無料であるため、決まった期間内に使って判断する必要がないため安心です。登録サイト数や、キャンペーン数が1つのみで、配信数も100までとなっておりますので、注意して使いましょう。

| 無料プラン | 〇 |

| 無料期間 | 永年無料(2023/02時点) |

| 無料版の機能制限 | あり |

| 無料プランで使える機能 | サイト数:1、キャンペーン数:1、接客配信数100回/月、想定配信数ユーザー予測、複数リンクウィジェット |

| 有料プランの金額 | ¥9.800~ |

| 外部連携 | Google Analytics, LINE, Slack, Salesforceなど |

| 利用実績 | 導入企業6,500社以上 |

無料プランを利用するうえでの注意点

無料で製品が使えることは魅力的である一方で、その分できないことも増えます。

事業において、成果を出したり、業務効率を上げることが重要であるため、有料プランを利用するほうがコストパフォーマンスが良くなるケースがあります。主に以下のに注意して利用しましょう。

自分が必要な機能が使えるか確認する

先ほども挙げましたが、無料プランであるが故、機能に制限がある場合があります。

例えば、接客配信数の制限や、登録サイト数の制限などが一般的です。

そのため訪問ユーザー数が多い場合や、サイト保持数が多い場合は有料プランを利用することをお勧めします。

有料プラン含め様々な製品をご希望の方へ

ITreviewでは、有料プランを含めた数多くの製品のレビューや製品情報をご確認いただけます。

ぜひ合わせてチェックしてみてください。

投稿 無料で使えるWeb接客ツールをご紹介。使える機能や有料プランの価格も は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 サイト運用のSEO対策とは?お役立ちツールもピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、サイト運用のSEO対策とSEOツールをご紹介します。自社のサイト運用に携わっている方は、ぜひ参考にしてください。

サイト運用のSEO対策とは?

サイト運用のSEO対策とは、サイトの検索順位を上げてユーザーを獲得するために行います。具体的には以下のような対策になります。

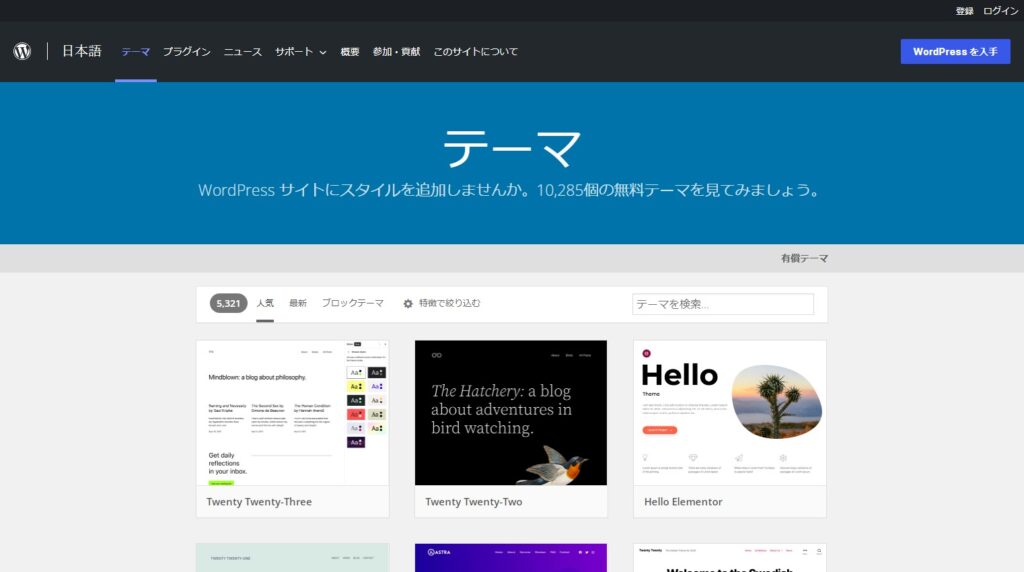

対策1:WordPressでサイトを作成する

WordPressを使用してサイトを制作すると、Web制作の知識がない初心者でも簡単にデザインの変更や記事の更新を行えます。また、最近はパソコンよりもスマートフォンからの検索が増加しています。そのため、検索順位を上げるためには、パソコン・スマートフォン両方のデバイスからのアクセスに対応したホームページが必要です。WordPressの場合、拡張機能(プラグイン)が充実しており、スマートフォン対応も簡単に行えます。

以上のような理由から、ホームページを含む多くのサイトがWordPressを使用して作成されています。インターネット上にあるサイトの約半数はWordPressで作成されているのが現状です。

対策2:競合サービスとなるサイトを分析する

せっかく自社サイトのページを充実させても、自社よりも優れたページがある状態では、ユーザーが競合サイトに流れてしまいます。そのため、自社の競合となるサイトは定期的にチェックしましょう。そこで得た分析結果をもとに、サイト内のコンテンツの質と量を高めていきましょう。

具体的には獲得したい検索キーワードにおける、自社ならではの独自性です。競合他社にはない切り口や、新しい解釈をページ内に取り入れることで、ユーザーにとって価値あるページが生まれます。それにより検索エンジンからの評価が高まり、表示順位が上がるといわれています。ただし、即座に効果が表れるものではないので、じっくりとPDCAサイクルを回していくことが重要です。

対策3:ユーザーの使いやすさを第に一優先する

たとえば、Googleの検索順位は、Googleの検索エンジンシステムによって決定します。検索順位を決定するために200以上の評価項目が準備されていますが、その評価項目についてGoogle側は何も明らかにしていません。

しかし、Google側は一貫して「ユーザーファースト」を求めています。そのため、ユーザーにとっての使いやすさを第一優先にしてホームページ運用を行いましょう。具体的には「スマホでも見やすい文字サイズにする」「ホームページの表示速度を早める」「ホームページ内の内容の質を上げる」などが効果的です。

対策4:実績を掲載する

実績を掲載していると、ユーザーからの信頼が高まります。また、実績の掲載はGoogleにも評価されやすく、検索順位の向上につながる可能性があります。自社で運営しているサービスの導入実績やメディア掲載実績は、積極的にホームページへ掲載しましょう。

対策5:Googleアナリティクスなどの計測ツールを導入する

Webサイトは一度制作して終了ではなく、定期的にメンテナンスする必要があります。その際に役立つのが、Google Analytics(グーグルアナリティクス)などの計測ツールです。

Googleアナリティクスは、Google社が運営する無料の計測ツールです。サイトへのアクセス数やユーザー属性を確認できるため、SEO対策を行う上で最低限導入しておきましょう。

対策6:ブログやコラムを併設する

サイト内にブログやコラムを併設すると、ブログやコラム記事からのアクセスが増加します。また、ブログやコラム内に自社商品やサービスの紹介を入れると売上が増加する可能性があります。このようなメリットから、ホームページ内にブログやコラムを併設する企業が近年増えています。

自社サイト運用のSEO対策を行うメリット

サイト運用のSEO対策を行うことにより、以下3点のメリットを得られます。

メリット1:低コストでホームページに集客できる

SEO対策の一番のメリットは、低コストで集客できる点です。SEO対策を行うために必要な費用はサーバー代、ホームページ制作費、コンテンツ制作費のみです。このうち、ホームページ・コンテンツ制作は、WordPressを使用して自社で行えば、月数千円のサーバー代のみでSEO対策できます。結果が表れるまでは時間がかかりますが、コスパの良さでいえばSEOに勝る対策はないでしょう。

メリット2:企業や自社商品・サービスの認知拡大につながる

サイトの検索順位が上がれば自然とアクセス数が増加し、企業や自社商品・サービスの認知拡大につながります。よく目にする商品やサービスほど顧客は安心して利用できるため、認知拡大は重要です。

メリット3:マーケティングにつながる

Googleアナリティクスなどの計測ツールを使用すると、アクセス数が高い記事を洗い出し、ユーザーの年齢や性別を調べられます。その結果、自社の商品・サービスがどの年代に需要があるのかを一目で確認できます。

この結果をもとに自社商品やサービスの向上に努めることで、より顧客に求められる商品・サービスを作り出せます。

SEO対策お役立ちツール

本項目ではサイト運用のSEO対策に役立つツールを3つご紹介します。

ツール1:Google Search Console

Google Search Consoleは、Google社が運営するSEO対策ツールです。無料で利用できるツールでありながら、インプレッション数・クリック数・掲載順位などさまざまな分析ができます。また、サイト上に問題が発生するとメールで通知が届くため、サイトの修正にも役立ちます。Googleアナリティクスと同様に、SEO対策に必須のツールです。

・Google Search Consoleの参考価格

無料

・Google Search Consoleの参考レビュー

Googleでどんなワードで検索されて自分のサイトのどのページに訪問されたのか、その際には検索結果で何番目に表示されたのかということが分かる。

Google Search Consoleへのレビュー「GAとあわせてウェブマスター必須のツール」より

広告費用が掛からない自然検索経由の流入は、誰でも喉から手が出るほど欲しいが、そのために必要な情報が自社サイトに関わる部分ではほぼsearchconsoleだけで入手でき、しかも無料なのはすごい。

ツール2:SEARCH WRITE

SEARCH WRITEは、株式会社PLAN-Bが運営するSEO対策ツールです。SEOの知見がない人でも、簡単に使いこなせるのが特徴です。新規訪問者数・平均滞在時間などの重要指標を抽出したり、対策すべきキーワードを確認したりできるので、知見がなくともコンテンツの最適化を実現できます。チーム運用に特化した設計で、タスクの進行状況や成果を誰でも見られるため、チームでホームページを運用している企業のSEO対策にピッタリです。

・SEARCH WRITEの参考価格

ツール+カスタマーサクセス:50,000 円 / 月額

・SEARCH WRITEの参考レビュー

「競合から見つける」を利用すればベンチマークしているサイトのキーワードを、検索順位や検索数順に表示することができるので、自社のブログキーワード選定の参考にしています。

また、選定したキーワードから「コンテンツ立案」を作成すれば、検索上位のブログ構成がひと目でわかるので、網羅性を担保することができます。

そして公開したブログキーワードを登録すると「検索順位チェック」から日々の検索順位が表示されるので、どの記事が注目されているのか、リライトが必要なのかなど指標にすることができます。キーワード選定→ブログ構成作成→公開ブログキーワードの順位チェック→リライトなど一連の流れをわかりやすく誘導してくれるので初めてでも使いやすく、PDCAも回しやすいです。

SEO課題チェックというツールもあり、現在のサイトで改善したほうがいい箇所(改善すればサイトの評価につながる)をピックアップしてくれるので、こちらも役立っています。

また、なによりカスタマーサポートが充実しているので、初歩的な説明から現状の分析、KGI・KPIなどのアドバイス、将来的な目標設定など親身に相談に乗ってくれるのでとても助かっています。

SEARCH WRITEへのレビュー「初めてのSEOでも使いやすく分かりやすい」より

ツール3:ミエルカSEO

ミエルカSEOは、株式会社Faber Companyが運営するSEO対策ツールです。「ツール」「学習コンテンツ」「運用支援コンサル」の3つが一体となっているのが、ミエルカSEOの特徴です。17年で1,700社以上の導入実績があり、多くの企業におすすめのSEO対策ツールだといえるでしょう。

・ミエルカSEOの参考価格

MIERUCAスタンダードプラン:150,000 円(月額)

・ミエルカSEOの参考レビュー

他のSEOツールも検討したが、サジェストインテンションでの競合流入数調査や、サジェストネットワークでのワード取得等、コンテンツを作るにおいて必須な機能がたくさんある。また競合流入キーワード調査では自社の弱みと他社の強みが一気に可視化されるため、対策が立てやすくその後のコンテンツ制作に活用することができた。

ミエルカSEOへのレビュー「コンテンツ作りやSEOを考える際に利用したいツール」より

SEO対策を行い、ホームページの検索順位を上げよう

ホームページのSEO対策を行うことで、認知拡大や売上向上などさまざまなメリットを得られます。効率的に実施するには、SEO対策ツールが必須です。社内のホームページ運営者数や知見者数から自社に適したSEO対策ツールを見つけて、ホームページの検索順位向上に努めましょう。

投稿 サイト運用のSEO対策とは?お役立ちツールもピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MEO対策を自分たちで完結させるためのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>MEO対策は「SEOのように専門業者に依頼すべきでは?」と思われがちですが、実はMEOツールを活用すれば自社でも対策可能です。そこで今回は、MEO対策の具体的な手順と押さえるべきポイントについて解説します。

Googleマップの検索結果で上位表示される仕組み

MEO対策とは、Googleマップ検索の結果で上位表示させることです。初めにこの仕組みを理解しておきましょう。

鍵となるのがローカル検索

MEOでは、特定の地域や場所に関連するキーワードの検索結果が反映されます。これはローカル検索(ローカルSEO)と呼ばれ、スマートフォンの場合、搭載されたGPSの位置情報が考慮されます。特定の地域でユーザーを集客したい場合、ローカル検索で上位表示されれば目につきやすくなり、新たな顧客獲得のきっかけとなります。

ローカル検索での上位表示の決定要因

Googleの公式サイトには以下の内容が記載されており、ローカル検索における決定要因は「関連性」「距離」「知名度」の3つとなります。具体的な内容を見ていきましょう。

「ローカル検索結果では、主に関連性、距離、知名度などの要素を組み合わせて最適な検索結果が表示されます。たとえば、遠い場所にあるビジネスでも、Google のアルゴリズムに基づいて、近くのビジネスより検索内容に合致していると判断された場合は、上位に表示される場合があります。」

引用:Google のローカル検索結果のランキングを改善する方法|Google ビジネス プロフィール ヘルプ

・関連性

関連性は、ユーザーが検索したキーワードがGoogleビジネスプロフィールの内容や投稿、口コミなどに一致するかどうかです。例えば「鎌倉_カフェ」で検索したときに、一致率が高ければ高いほど上位表示される可能性があります。ユーザーがどのようなキーワードで検索するのかを推測し、コーヒー、喫茶、焙煎など関連性のある言葉をGoogleビジネスプロフィールや投稿に記載する必要があります。

・距離

距離は、検索キーワードで指定された場所から店舗までの距離を指します。場所の指定がない場合は、検索ユーザーの現在地情報をGPSから取得して距離が計算される仕組みです。ユーザーの取りこぼしを防ぐためにも、Googleビジネスプロフィールは正確性が求められます。

・知名度

知名度は、そのビジネスがどれだけ一般に認知されているかを指します。例えば多くの人に知られているホテル、ショッピングセンター、観光地などはローカル検索で上位表示されやすくなります。MEO対策としては、積極的な投稿や評価の良い口コミの収集、SNSでシェアされる仕掛けを作るなどWeb上での露出を増やす施策が有効です。

MEO対策の具体的な方法

MEO対策の具体的な手順を見ていきましょう。

1.Googleビジネスプロフィールへ登録

初めに、以下のGoogleビジネスプロフィールにビジネスの情報を登録します。Googleビジネスプロフィールは無料のサービスで、Googleマップ上に店舗の情報を表示させることができます。

出典:Google ビジネス プロフィール|Google にビジネスを掲載

2.NAP情報の統一

NAP情報とは、「Name(店舗名)」「Address(住所)」「Phone(電話番号)」の3つを指します。NAP情報を統一する理由は、MEOの要素である「知名度」「関連性」に関係するためです。公式サイトやSNS等、情報発信の際はすべてNAP情報を統一するよう心掛けましょう。

3.カテゴリの設定

ビジネスカテゴリは、検索順位に大きな影響を与える重要な要素です。メインカテゴリと追加カテゴリの2種類があり、この両者を使い分ける必要があります。

メインカテゴリには、店舗の主軸となるビジネスを設定します。選択できるのは1つだけで、登録するとGoogleマップ上に業種別のアイコンとして表示されます。

追加カテゴリには、メインビジネスと並行して運営する事業を設定します。最大9つまで選択可能で、登録すればGoogleに認識されるようになります。ただし、追加カテゴリは組み合わせと数に注意が必要です。異業種を組み合わせたり多すぎたりする場合、ビジネス領域が曖昧になり評価を下げる原因になります。

4.キーワードの設定

MEO対策としては、基本的に「地域名+業種名」の複合キーワードを使います。これは検索ユーザーがGoogleマップ検索する際に、最も多い組み合わせとなるからです。

しかし「新宿_美容室」「渋谷_美容室」のようなキーワードの場合、検索ボリュームと競合店が多くなります。メジャーすぎるキーワードでは大手のチェーン店など有名店が上位に表示されやすいため、検索順位を上げるのは難しくなります。

おすすめは、検索ニーズが一定数ある競合の少ないキーワードの設定です。例えば「渋谷_美容室_芸能人」のように、複合ワードを追加すれば上位表示を狙いやすくなります。

MEO対策で押さえるべきポイント

MEO対策では以下のポイントを押さえておきましょう。

Googleビジネスプロフィールの情報量を充実させる

Googleビジネスプロフィールは、テキストの情報だけでは十分とは言えません。基本情報を充実させ、写真の掲載も行いましょう。実存する店舗の写真は、検索ユーザーへ安心感や信頼を与え、クリック数や電話による問合せを増やす効果が期待できます。同様に、建物や室内を360°パノラマで表現できるインドアビューの活用も効果的です。視覚効果によってGoogleビジネスプロフィールがより魅力的に見え、ユーザーのアクションにも大きく影響します。

また、投稿機能の活用も情報量を充実させる方法の1つです。イベントやキャンペーン情報の告知、最新モデルの紹介、来店者への特典などでキーワードを活用し、常に最新の情報を発信するのがポイントです。

口コミ数を増やし、管理する

ローカル検索では、口コミの件数や内容も大きく順位に影響します。

一般的に口コミが多く、評価が高いほど上位に表示されやすくなります。そのため、ユーザーに口コミを投稿してもらえるような工夫が必要です。口コミ促進用のQRコード発行やSMSなどを利用すると良いでしょう。

また、書き込まれた口コミを日々管理することも大切です。良い口コミには感謝の言葉を伝え、ネガティブな口コミは今後の改善策を提案するなど、1人ひとりのお客様を大切にする姿勢を保つことが評価につながります。

MEO対策ツールを活用する

検索順位を上げるには、MEO対策ツールを使うのも1つの方法です。MEO対策ツールはGoogleビジネスプロフィールの管理だけでなく、順位変動の確認や競合調査、口コミ管理、予約投稿、SNS連携など多くの機能を搭載しています。すべて手作業で行うよりも、効率的かつ効果的にMEO対策を進められるので便利です。

MEO対策ツールの選定ポイントは3つ

MEO対策ツールを選定する際のポイントは3つです。

1.必要な機能を備えているかどうか

まず初めに、自社のMEO対策で行うべき内容を整理してみましょう。多くの店舗を抱えているチェーン店であれば、多店舗管理に長けたツールがおすすめです。また口コミを多く収集したいなら、口コミ促進のQRコードを発行できるツールや、自動返信機能、一元管理機能を搭載した製品を使うと日々の運用が楽になります。

さらにデータ分析や調査、レポート機能などを活用して上位表示を目指すなら、競合調査に重点を置いたツールを選択すると良いでしょう。

2.サポート体制が整っているかどうか

MEO対策に初めて取り掛かる場合、ツールに慣れるまである程度の時間を要します。不明点や課題に直面した際、スピード感を持って手厚いサポートを受けられるかどうかは重要です。

「充実のサポート体制」と謳われていても、実際はAIチャットボットによる機械的なサポートやメールなどのやり取りがメインになる可能性があります。電話サポートを受けられるかどうか、初心者でも安心してツールを使えるかなど、総合的に見て利用しやすいと思えるツールを選びましょう。

3.費用対効果が高いかどうか

MEO対策ツールはさまざまな機能を搭載していますが、おおむね多機能・高機能になるほど月額料金は高くなります。イメージだけで高額なツールを選んでも、利用しない機能が多ければ無駄なコストだと言えるでしょう。

どの程度の機能・月額料金が自社に合っているか確認するには、無料トライアル期間のあるツールを試してみるのがおすすめです。実際にいくつかのツールを利用して、必要な機能や費用対効果を確認しておきましょう。

MEO対策ツールを上手く活用してGoogleマップの上位表示を目指そう

これまでのSEO(検索エンジン最適化)やリスティング広告とは異なり、MEO対策は低コストで手軽に始められる集客施策です。ツールを利用することで、専門業者に頼ることなく自分でMEO対策を完結させることができます。気になる方はぜひMEO対策ツールを上手く活用して、Googleマップの上位表示を目指しましょう。

投稿 MEO対策を自分たちで完結させるためのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 クリニック・病院のMEO対策。MEOのメリットや活用事例をご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>クリニック・病院におけるMEO対策の必要性

MEO対策とは、Googleマップ検索の際に自分の店舗やクリニック・病院などを上位表示させるための施策です。MEO対策が必要な理由は以下のようになります。

スマートフォン利用者が増加している

総務省の「令和4年(2022年)版 情報通信白書」によると、デジタルを活用する際のインターネット端末について、2021年の世帯保有率は、スマートフォン88.6%、パソコン69.8%となっています。5年前と比較するとスマートフォンの保有数は増え続け、16.8%の上昇です。

スマートフォンの場合、場所を特定するため地域性の高い「鎌倉_内科」等のキーワードで検索されるのがほとんどです。このことから、スマートフォン利用者をターゲットにしたGoogleマップ検索の上位表示が集患に有効であるとわかります。

SEOによる検索結果より上に表示される

MEOがGoogleマップ検索の施策であるのに対し、SEO(検索エンジン最適化)は地域性を伴わない一般検索の上位表示です。Google検索ではこれらは別々に表示されています。

下記のイメージからわかるように、MEOはSEOよりも結果が上位に表示されます。つまり、SEOよりも目につきやすくなるということです。

SEO対策による検索結果で上位表示の難易度が上がっている