投稿 OCRとは?仕組みやAI-OCRとの違い・活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年では、AIやディープラーニングの進化により、OCRの認識精度が向上し、業務のペーパーレス化やデータ入力の自動化を進める企業にとって、OCRは欠かせない技術となっています。

一方で、OCRの認識精度は文字の種類や書類の形式によって変動するため、利用目的に適したソフトやサービスを選定しないと、誤認識によるデータ入力ミスや業務効率の低下を招く可能性があります。

本記事では、OCRの仕組みやAI-OCRとの違いから具体的な活用事例、導入のメリットやデメリット、OCRソフトの選び方まで詳しく解説します。

OCRとは?

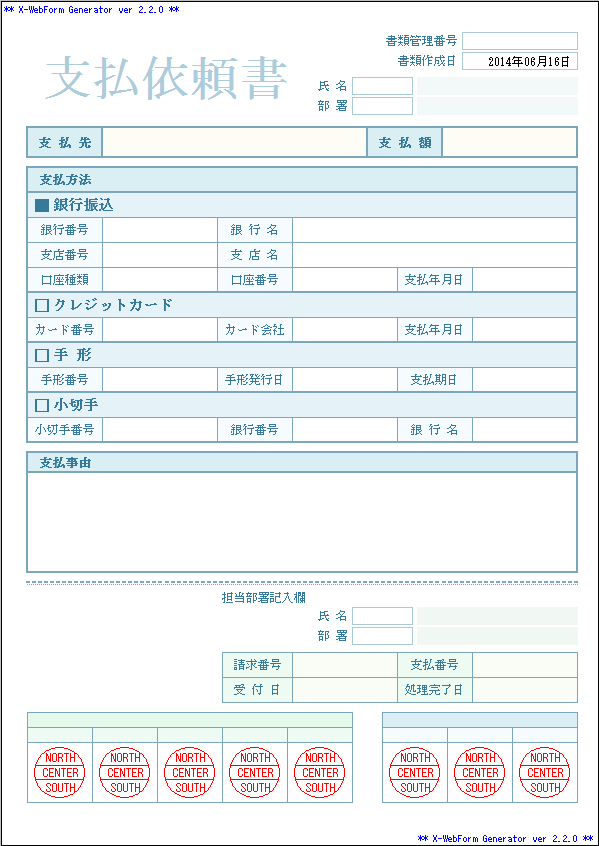

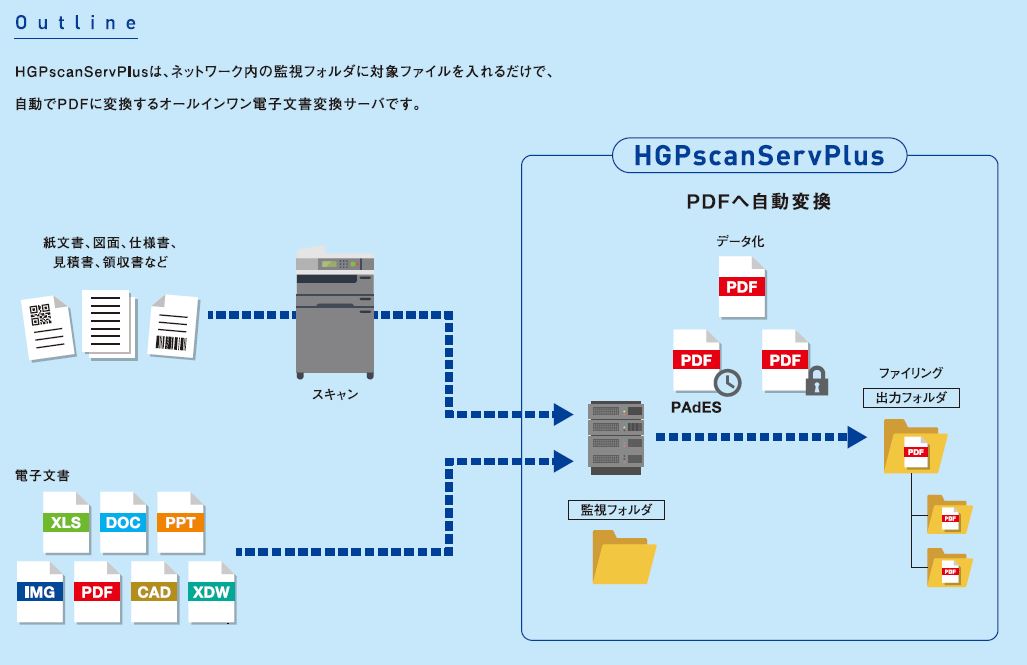

OCRとは、Optical Character Recognition(光学文字認識)の略称で、画像や紙の書類に書かれた文字をデジタル化し、編集可能なテキストデータに変換する技術のことです。

スキャナやカメラで撮影した文書をOCR処理することで、テキストデータとして編集・検索が可能になるもので、主に請求書や領収書データの自動入力などで活用されています。

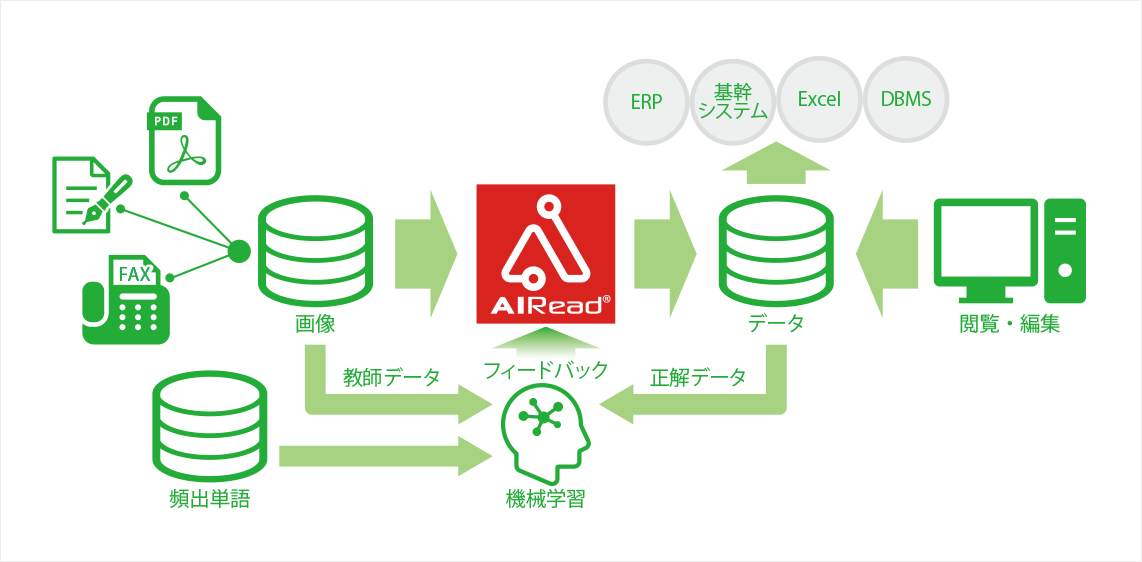

近年では、AI(人工知能)技術を搭載したAI-OCRが登場し、従来のOCRでは認識が難しかった手書き文字や、書体・レイアウトが複雑な文書の認識精度が飛躍的に向上しました。

OCR技術は、企業における紙文書のデジタル化、業務効率化、そしてペーパーレス化を推進する上で重要な役割を果たしており、バックオフィス業務の自動化や情報活用において不可欠なテクノロジーとなっています。

OCRの仕組み

- ①:画像の前処理

- ②:文字の特徴の抽出

- ③:テキストへの変換

OCRの仕組みは、大きく分けて「画像の前処理」「文字の特徴の抽出」「テキストへの変換」の3つのステップで構成されています。

まず、画像の前処理では、スキャナやカメラで取得した画像を解析しやすくするために、傾き補正・ノイズ除去・コントラスト調整を行います。

次に、文字の特徴抽出の段階では、読み取る文字の形状、線の太さ、角の有無といった特徴を抽出し、あらかじめデータベースに登録された文字パターンと比較照合することで文字を特定します。

最後に、テキスト変換の段階で、認識された文字情報がデジタルデータとして出力され、検索や編集が可能になります。

従来のOCR技術とAI-OCRの違い

従来のOCR技術の特徴

従来のOCR技術は、パターンマッチングやルールベースの手法を用いて文字を認識する方式です。

特定のフォントやレイアウトで印刷された規則的な書類・帳票の活字認識では高精度を発揮するものの、異なるフォントや手書き文字、文字の配置によっては正確に読み取れないこともあります。

また、文脈を理解せずに単独の文字単位で認識を行うため、大量の書類処理には不向きです。そのため、一定のフォーマット内で活字を認識する用途に特化したものと言えます。

最新のAI-OCR技術の特徴

AI-OCRは、ディープラーニング(深層学習)を活用したOCR技術で、従来のOCRと比較して、手書き文字や複雑なフォーマットの文書にも高精度で対応できる点が特徴です。

AI-OCRは、単に文字を認識するだけでなく、文脈を考慮した解析を行います。そのため、フォントやレイアウトが崩れていてもより正確な認識が可能です。また、学習を重ねることで認識精度が向上していきます。

加えて、AI-OCRは画像補正やノイズ除去といった処理を自動で行うため、スキャナやスマートフォンで撮影した歪みのある画像からでも高精度な認識が可能です。そのため、手書きの書類や異なるフォーマットの帳票を扱う業務に適しています。

OCRの活用事例

- 経理や財務:請求書や領収書を自動入力する

- 物流や倉庫:各伝票や納品書を自動入力する

- 法務や契約管理:契約書や申込書を自動入力する

- 営業や顧客管理:先方の名刺をデジタル管理する

経理や財務:請求書や領収書を自動入力する

経理業務では、請求書や領収書のデータ入力をOCRで自動化することで、手入力による負担を軽減し、処理速度を向上させることが可能です。

従来は、請求書の金額や日付などは手入力で行っており、入力ミスが発生しやすいのが課題でした。しかし、OCRを導入すれば、紙の請求書をスキャンするだけで自動的にデータ化できるため、入力ミスを防ぎつつ作業時間を短縮できます。

さらに、AI-OCRを活用することで、フォーマットが異なる請求書にも対応できるため、取引先ごとに書類形式が異なっていても正確な処理が可能です。

物流や倉庫:各伝票や納品書を自動入力する

物流業界では、出荷伝票や納品書のデータ入力をOCRで自動化することにより、業務効率を大幅に改善できます。

従来は、配送業者が伝票情報を手作業で入力していましたが、OCRを活用することで、スキャンするだけで荷物の詳細情報をデジタルデータとして取り込めます。

さらに、AI-OCRを活用すれば、手書きの伝票やフォーマットが異なる納品書も高精度で認識できるため、多様な物流書類の処理を自動化し、業務全体の効率化を実現できます。

法務や契約管理:契約書や申込書を自動入力する

法務部門では、契約書や申込書の管理にOCRを活用することで、検索性を向上させ、業務の効率化を図れます。

従来は、契約書の内容を確認する際に、紙の書類を手作業で探す必要がありました。しかし、OCRで契約書をデジタル化し、テキスト検索を可能にすることで、必要な情報を迅速に取り出せます。

また、AI-OCRを活用すれば、手書きの契約書やスキャンしたPDFの内容も正確にデータ化できるため、契約管理の精度向上につながるでしょう。

営業や顧客管理:先方の名刺をデジタル管理する

営業部門では、名刺をOCRでデータ化することで、顧客情報の管理を効率化できます。

従来は、名刺情報を手入力する必要があり、大量の名刺整理に時間を要していました。しかし、OCRを活用することで、名刺をスキャンするだけで自動的にテキストデータに変換され、顧客管理システム(CRM)への登録も容易になります。

さらに、AI-OCRを活用すれば、手書きのメモが書き加えられた名刺でも高精度でデータ化できるため、営業活動の効率化が期待できます。

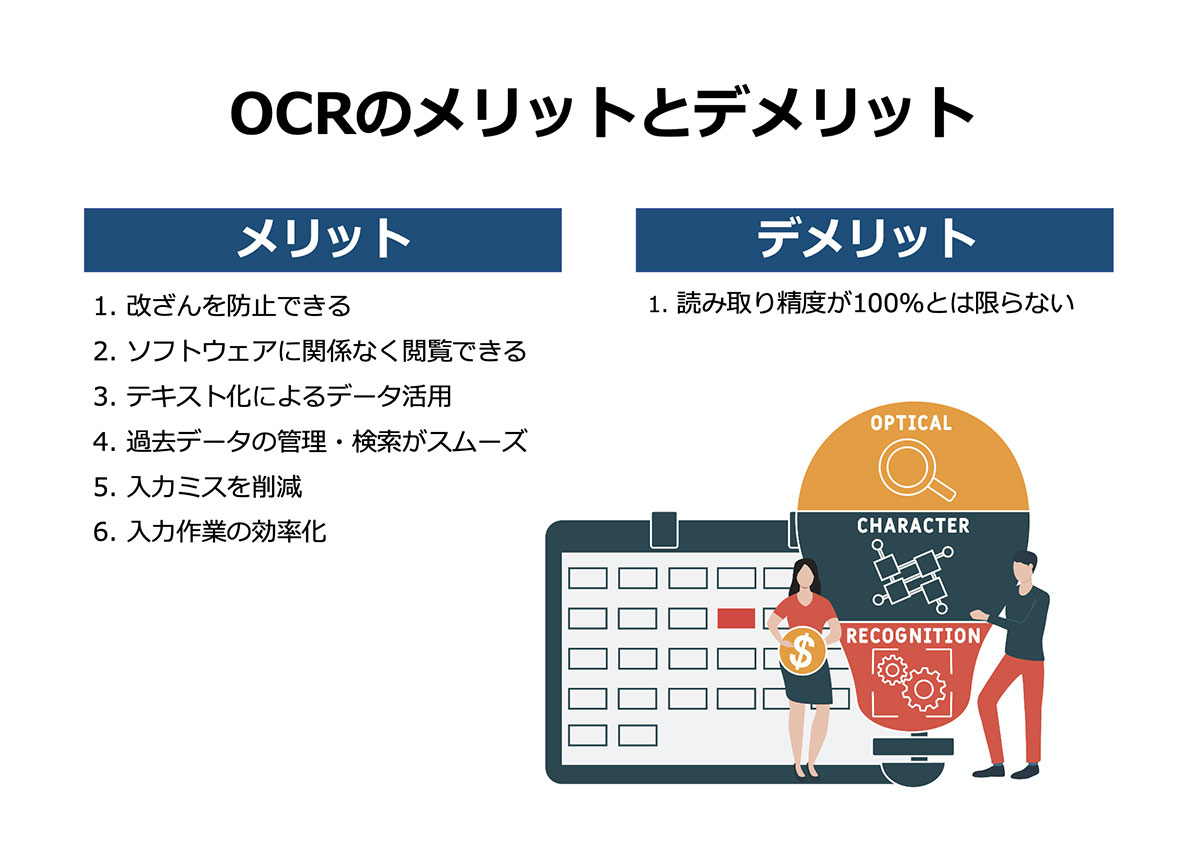

OCR導入のメリット

- データ入力を自動化できる

- 入力のミスを削減できる

- 入力のコストを削減できる

- データの検索が容易になる

データ入力を自動化できる

OCRのメリットの1つ目としては「データ入力を自動化できる」というものが挙げられます。

手作業でのデータ入力は時間がかかりますが、OCRを活用することで、紙の書類やPDFに含まれる情報を自動的にデジタルデータに変換でき、入力作業を大幅に削減できます。

例えば、請求書やアンケートのデータをOCRで取り込むことで、手入力の手間を省き、業務を効率化できます。特に、大量の書類を扱う業務においては、作業負担の軽減につながるでしょう。

入力のミスを削減できる

OCRのメリットの2つ目としては「入力のミスを削減できる」というものが挙げられます。

人が手入力を行う場合、数字や文字の誤入力は避けられません。しかし、OCRを導入することで、文字認識技術を用いてデータを正確に読み取れるため、入力ミスを防止できます。

例えば、顧客情報や受発注データをOCRで読み取ることで、転記ミスをなくし、正確なデータ管理を実現できます。

入力のコストを削減できる

OCRの3つ目のメリットとしては「入力のコストを削減できる」というものが挙げられます。

データ入力業務は、人的リソースと時間を多く要するため、コスト負担が大きくなりがちです。特に、大量の書類を扱う企業にとって、手作業の削減が直接的なコスト削減につながります。

例えば、経理部門での請求書データ入力をOCRで自動化することで、入力担当者の作業時間を削減し、人件費を抑制できます。

データの検索が容易になる

OCRの4つ目のメリットとしては「データの検索が容易になる」というものが挙げられます。

紙の書類やスキャンしたPDFは、必要な情報を探すのに手間がかかりますが、OCRでテキスト化することで、キーワード検索が可能になります。

例えば、契約書や報告書をOCRでデータ化すれば、検索機能を使って必要な箇所を素早く特定できるため、時間短縮と業務効率化につながります。

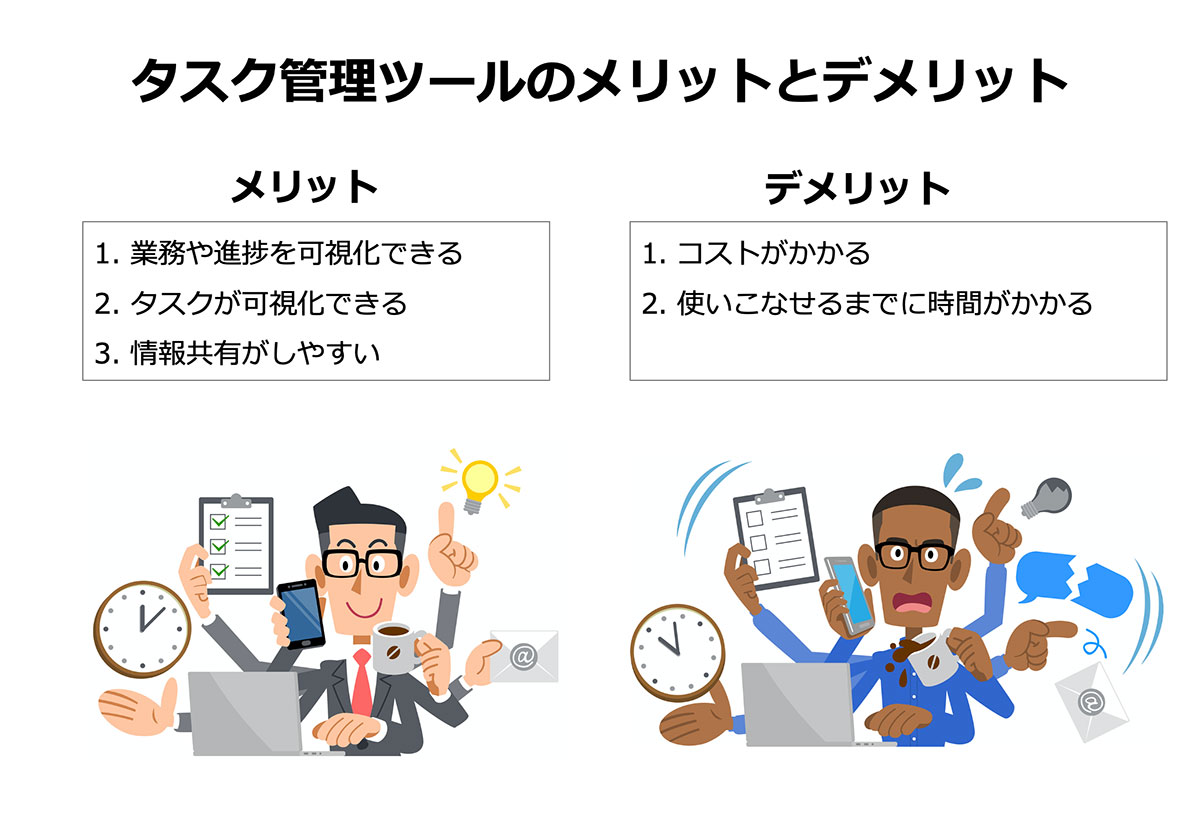

OCR導入によるデメリット

- 導入や運用にはコストが発生する

- 画像の誤認識が発生する恐れがある

- 継続的なメンテナンスが必要になる

導入や運用にはコストが発生する

OCRのデメリットの1つ目としては「導入や運用にはコストが発生する」というものが挙げられます。

OCRソフトやAI-OCRサービスを導入するには、初期費用や月額料金が発生します。また、システムとの連携や運用体制の整備にも追加コストが必要になる場合があります。

解決策としては、無料トライアルを活用して、自社の業務に適したOCRソフトを選定することや、初期費用を抑えられるクラウド型OCRサービスの利用を検討するのもよいでしょう。

画像の誤認識が発生する恐れがある

OCRのデメリットの2つ目としては「画像の誤認識が発生する恐れがある」というものが挙げられます。

OCR技術は進化しているものの、手書き文字や特殊なフォント、画質の低い画像など、読み取りが難しいケースが存在します。そのため、最終的に手作業での修正が必要になることがあります。

解決策としては、AI-OCRを活用し、学習データを増やして精度を向上させることや、OCR処理の前段階で画像補正処理を施し、入力データの品質を高めることが挙げられます。

継続的なメンテナンスが必要になる

OCRのデメリットの3つ目としては「継続的なメンテナンスが必要になる」というものが挙げられます。

OCRシステムを導入した後も、新しい書類フォーマットに対応したり、認識精度を維持・向上させたりするために、定期的なメンテナンスが欠かせません。特にAI-OCRの場合は、継続的に学習データを更新していく必要があります。

解決策としては、クラウド型OCRを選択し、ベンダー側による自動アップデートを利用することや、定期的にOCRの認識精度を評価し、必要に応じて設定を最適化することも重要です。

OCRソフトの選び方と比較のポイント

- ①:認識精度を確認する

- ②:処理速度を確認する

- ③:導入形態を確認する

- ④:対応ファイルを確認する

- ⑤:価格や料金体系を確認する

- ⑥:セキュリティ機能を確認する

- ⑦:外部システムとの連携を確認する

①:認識精度を確認する

OCRソフトの選び方の1つ目としては「認識精度を確認する」という方法が挙げられます。

OCRソフトの最も重要な要素は高い認識精度です。特に日本語や多言語対応が必要な場合、認識率の違いが業務効率に大きく影響します。

例えば、Google Cloud VisionやABBYY FineReaderは、多言語対応かつ高精度な文字認識が特長であり、企業利用において高評価を得ています。

②:処理速度を確認する

OCRソフトの選び方の2つ目としては「処理速度を確認する」という方法が挙げられます。

業務用途では、大量の書類を迅速に処理する高速性が求められます。処理速度が遅いと業務全体が滞り、生産性に悪影響を及ぼします。

たとえば、Adobe Acrobat ProやReadirisは、バッチ処理機能を備えており、大量書類の連続スキャンでもスピーディな処理が可能です。

③:導入形態を確認する

OCRソフトの選び方の3つ目としては「導入形態を確認する」という方法が挙げられます。

クラウド型とオンプレミス型があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。クラウド型は柔軟性が高く、アップデートが容易ですが、データ保護の観点でオンプレミス型が好まれるケースも多いです。

たとえば、クラウド型のMicrosoft Azure OCRはリモートから利用でき、オンプレミス型のABBYY FineReader Serverは社内完結のセキュリティを重視しています。

④:対応ファイルを確認する

OCRソフトの選び方の4つ目としては「対応ファイルを確認する」という方法が挙げられます。

PDFや画像ファイルだけでなく、ExcelやWord形式への出力対応も業務効率を大きく左右します。多様なファイル形式に対応しているか事前に確認が必要です。

例えば、Adobe Acrobat ProではPDFやWord、Excelに変換が可能であり、幅広いファイル形式に対応している点が特長です。

⑤:価格や料金体系を確認する

OCRソフトの選び方の5つ目としては「価格や料金体系を確認する」という方法が挙げられます。

コストパフォーマンスを意識した選択が重要です。月額制や買い切り型など料金形態が異なるため、自社の利用頻度に応じた選択が求められます。

たとえば、Google Cloud Vision APIは従量課金制であり、利用頻度が少ない企業に適している一方、ABBYY FineReaderは買い切りライセンスが魅力です。

⑥:セキュリティ機能を確認する

OCRソフトの選び方の6つ目としては「セキュリティ機能を確認する」という方法が挙げられます。

業務用途では機密情報の取り扱いが多く、データ保護が重要です。暗号化機能やアクセス制限機能があるかどうかを確認する必要があります。

例えば、DocuWareやReadirisでは、高度なセキュリティ管理が実現されており、データ漏えいリスクを最小限に抑えることが可能です。

⑦:外部システムとの連携を確認する

OCRソフトの選び方の7つ目としては「外部システムとの連携を確認する」という方法が挙げられます。

ERPやCRMなど他のシステムとスムーズに連携できるかは、業務効率を高めるために重要です。API連携やWebhook対応があるかも確認が必要です。

例えば、Microsoft Power Automateと連携できるAdobe Acrobat Proは、ワークフロー自動化が可能であり、企業システムと密接に統合できます。

OCRの誤認識を防ぐためのポイント

- 高品質な画像データを使用する

- OCRに適したフォントを使用する

- OCRの実施前に画像の補正を行う

高品質な画像データを使用する

OCRの誤認識を防ぐためのポイント1のつ目としては「高品質な画像データを使用する」というものが挙げられます。

OCRの精度は、画像の解像度やコントラスト、ノイズの有無によって大きく影響を受けます。特に低解像度の画像では、文字がぼやけたり、潰れたりしてしまい、誤認識が発生しやすくなります。

解決策として、最低でも300dpi以上の解像度でスキャンすることや、背景のノイズを減らすために白黒モードで撮影することが推奨されます。また、スマートフォンで撮影する場合は、手ブレを防ぎ、明るい環境で撮影することも重要です。

OCRに適したフォントを使用する

OCRの誤認識を防ぐためのポイントの2つ目としては「OCRに適したフォントを使用する」というものが挙げられます。

OCRは、シンプルなフォントで、文字が均等に配置されているものを正確に認識する傾向があります。一方、手書きのようなフォントや装飾の多いフォント、文字の間隔が不揃いなレイアウトは、誤認識を引き起こしやすくなります。

特に、業務でOCRを活用する場合は、ゴシック体や明朝体などの認識しやすいフォントを使用し、文字を均等に配置することが重要です。また、表形式やリスト形式の文書では、枠線や区切り線をはっきりとさせることで、誤認識を減らせます。

OCRの実施前に画像の補正を行う

OCRの誤認識を防ぐためのポイントの3つ目としては「OCRの実施前に画像の補正を行う」というものが挙げられます。

OCRの精度を高めるためには、事前にOCRソフトの画像補正機能を活用して、ノイズや歪みを取り除くようにしましょう。特に、斜めに撮影された画像や文字が傾いている場合、OCRが正しく認識できないことがあります。

加えて、スキャナー利用時は原稿を固定し、画像の歪みを抑えることも、誤認識を防ぐうえでは重要な要素のひとつです。

まとめ

本記事では、OCRの概要を解説するのとともに、OCRの仕組みや従来のOCR技術とAI-OCRの違い、導入によるメリット・デメリット、選び方のポイントまで詳しく紹介しました。

企業の業務効率化やデジタル化の推進において、OCRの活用は欠かせないものとなっています。特に、AI技術の発展により、OCRの認識精度や処理能力は今後さらに向上していくと考えられます。

今後もITreviewでは、OCRソフトのレビュー収集に加えて、新しいOCRソフトも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 OCRとは?仕組みやAI-OCRとの違い・活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 PDFを編集する方法を徹底解説!WordやExcelへの変換手順と無料でできるやり方を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「市役所へ提出する書類をPDFで加工したい」

PDFファイルの編集を行いたい場合、基本的には有料のPDF編集ソフトを導入する必要があるため、難しいと感じる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、無料でできるPDFファイルの編集方法を、それぞれの用途や目的、デバイスの種類(パソコンやスマホ)ごとに徹底解説していきます。

この記事を読むだけで、PDFファイルを編集する方法を最短で理解することができるため、PDF編集で困ったときの参考としてお役立てください!

PDFは初心者でも無料で編集・加工できる!

PDFファイルは、もともと「勝手に編集することができない」という特徴から、物理的な印刷物に最も近しいデータファイル形式と言われてきました。

しかし、近年のセキュリティ技術の向上により、最近では、誰でも簡単に編集することができるソフトやブラウザサービスなども数多く登場しています。

なかでも特にオススメの方法は、利用者が多く無料でPDFファイルを編集することができる「ブラウザ(オンラインサービス)を使った方法」です。

インストールの必要がないため、ネット環境とパソコン(WindowsもしくはMac)さえあれば誰でも簡単にPDFファイルを編集することが可能です。

PDFをブラウザで編集する方法(基本の編集)

PDFファイルをブラウザ(オンラインサービス)で編集したい場合、テキストの修正や新規追加などの基本の編集には「Smallpdf」の利用がオススメです。

ブラウザタイプのPDF編集サービスには機能性に乏しいツールも多いなか、本サービスでは既存の文章の削除や修正などの加工を行うことができます。

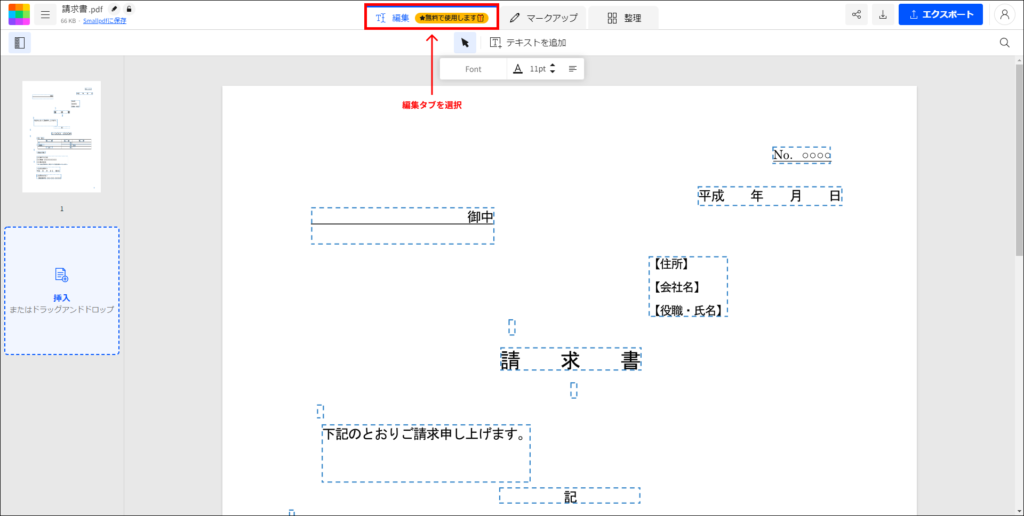

1.編集前のPDFファイルを読み込む方法

エディターページから、編集したい対象のPDFファイルを「読み込み(インポート)」します。

編集タブを選択して、実際にPDFファイル内部のコンテンツのテキストを編集していきます。

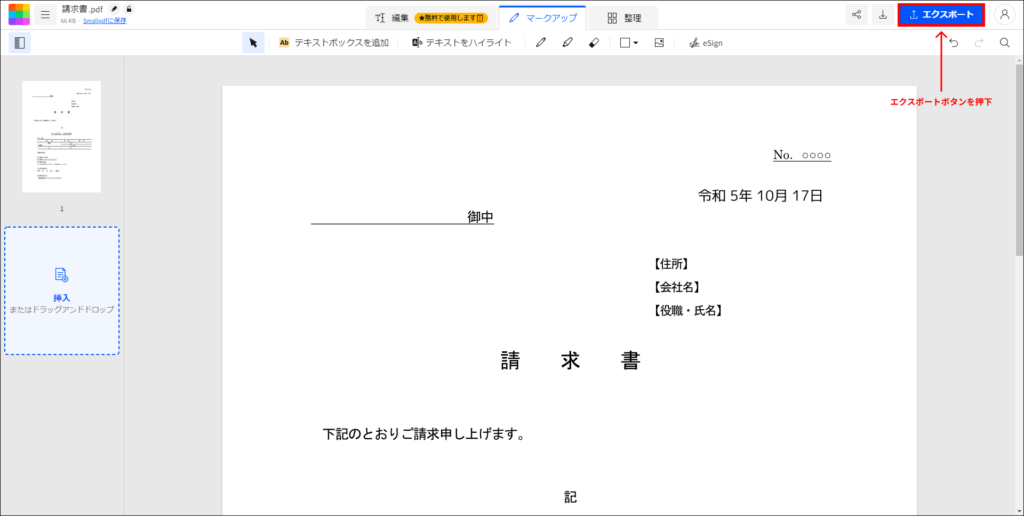

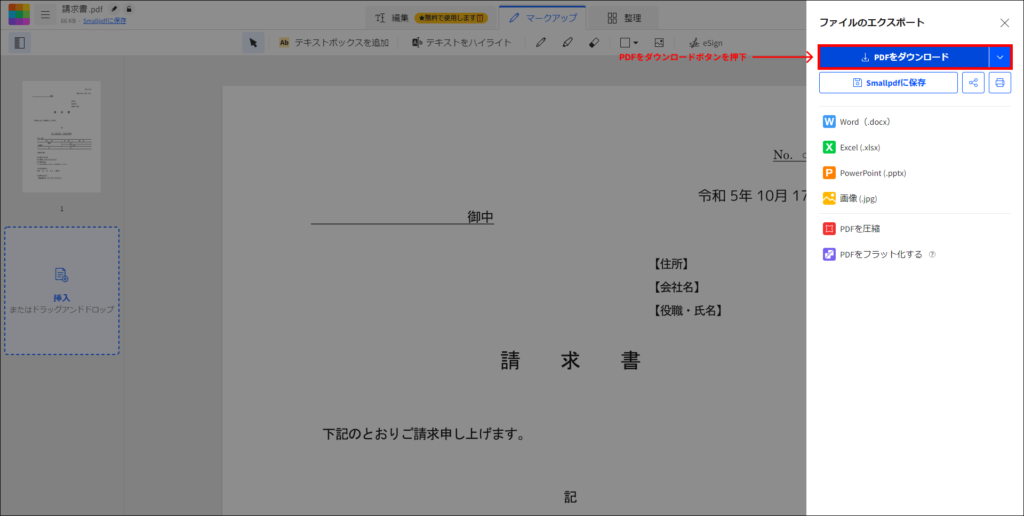

2.編集後のPDFファイルを保存する方法

画面右上のエクスポートボタンを押下して、保存したいファイルの種類や拡張子の種類を選択します。

右側プルダウンからDropboxやGoogleクラウドなどのクラウドストレージへ保存することも可能です。

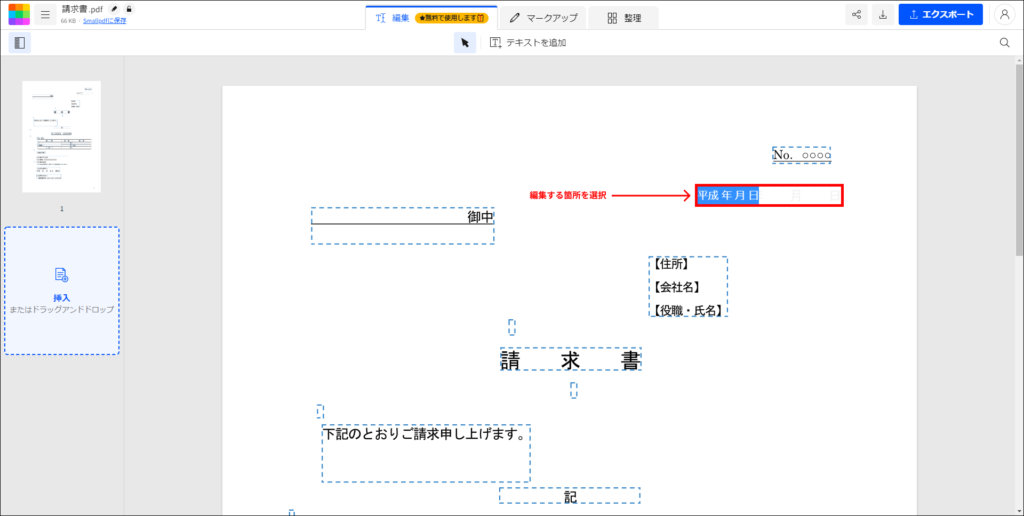

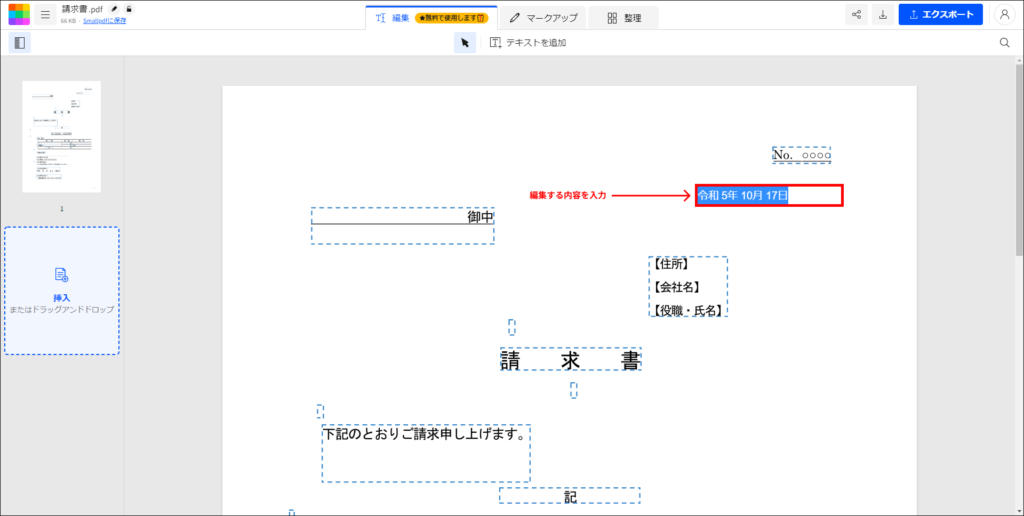

3.既存の文字(テキスト)を修正する方法

編集したい箇所のテキストボックスを選択します。

編集したい内容をテキストボックスに入力します。

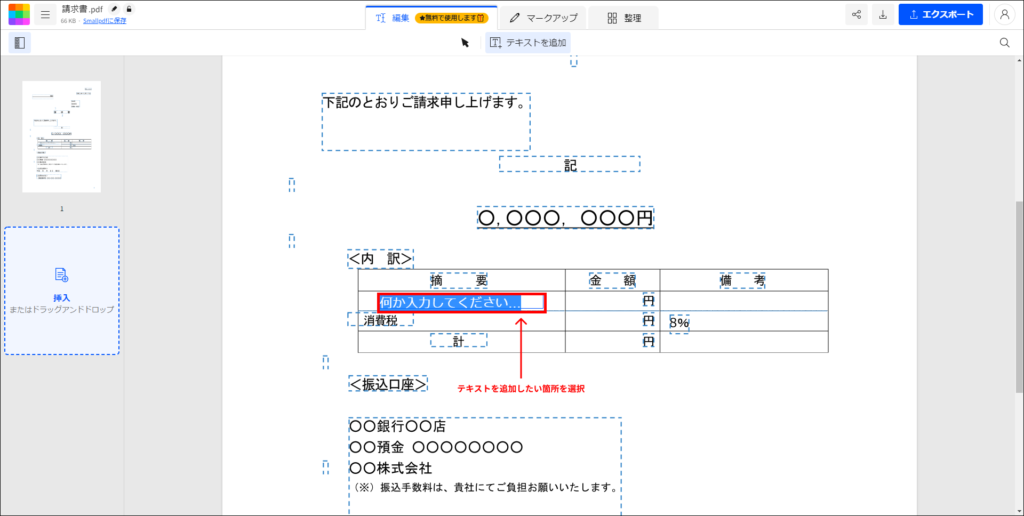

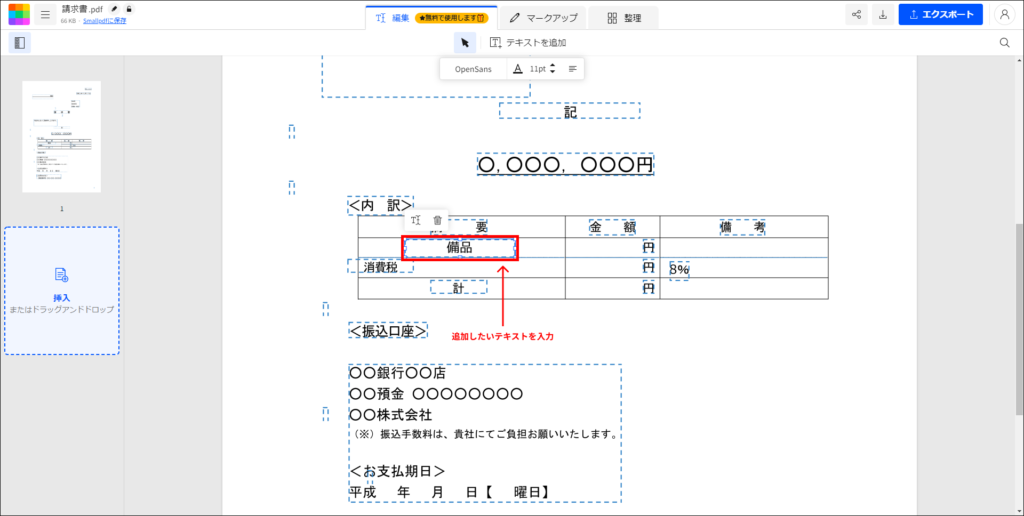

4.新規で文字(テキスト)を追加する方法

上段の「テキストを追加」ボタンを押下します。

テキストを追加したい箇所を選択します。

追加したいテキストの内容を入力します。

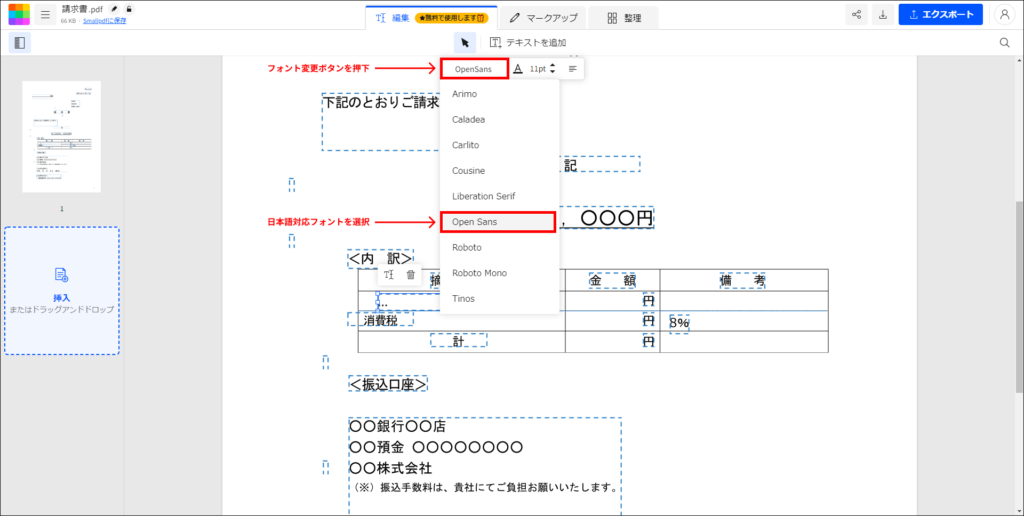

5.フォントやサイズを変更する方法

フォント変更ボタンから、日本語対応フォント(Open SansやRoboto)を選択します。

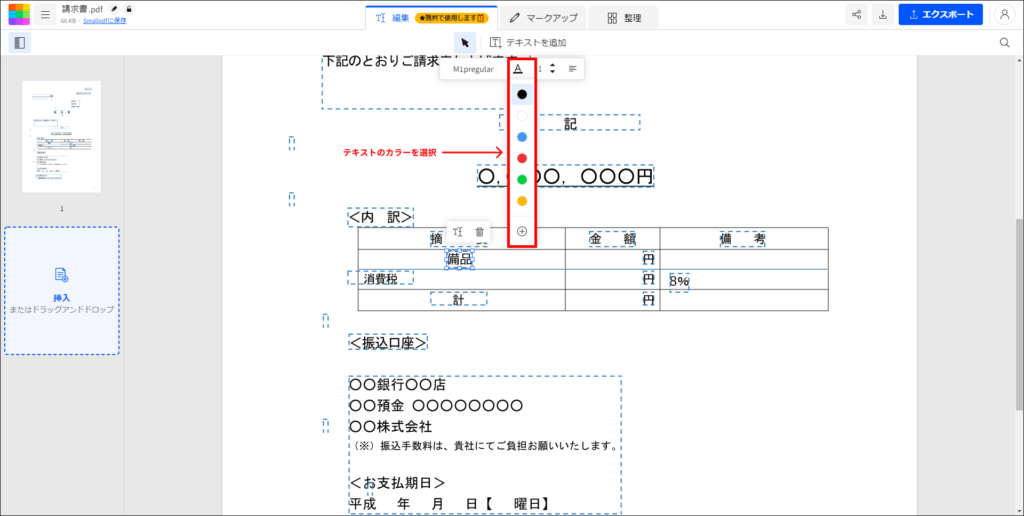

フォントのカラーは、フォント変更ボタンの右側メニューから変更することができます。

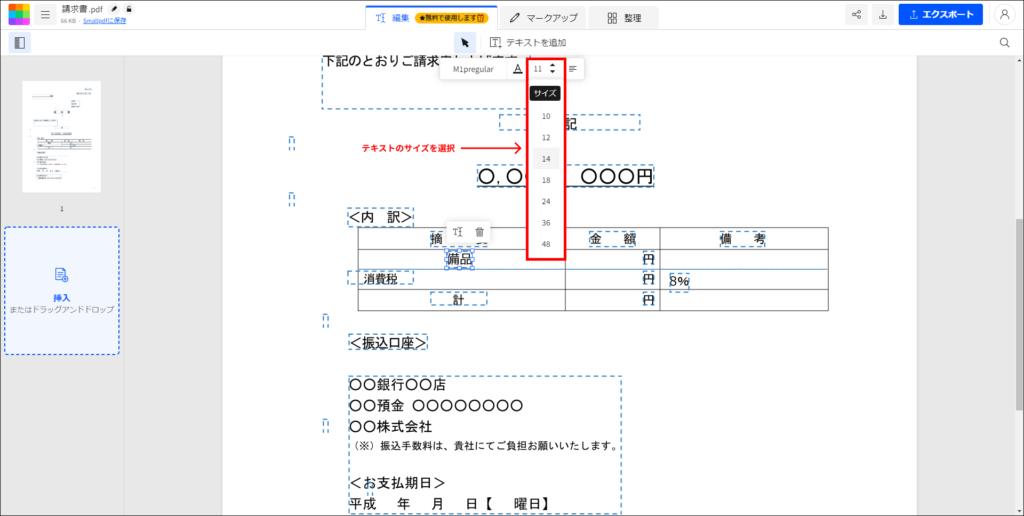

フォントのサイズも、フォント変更ボタンの右側メニューから変更することができます。

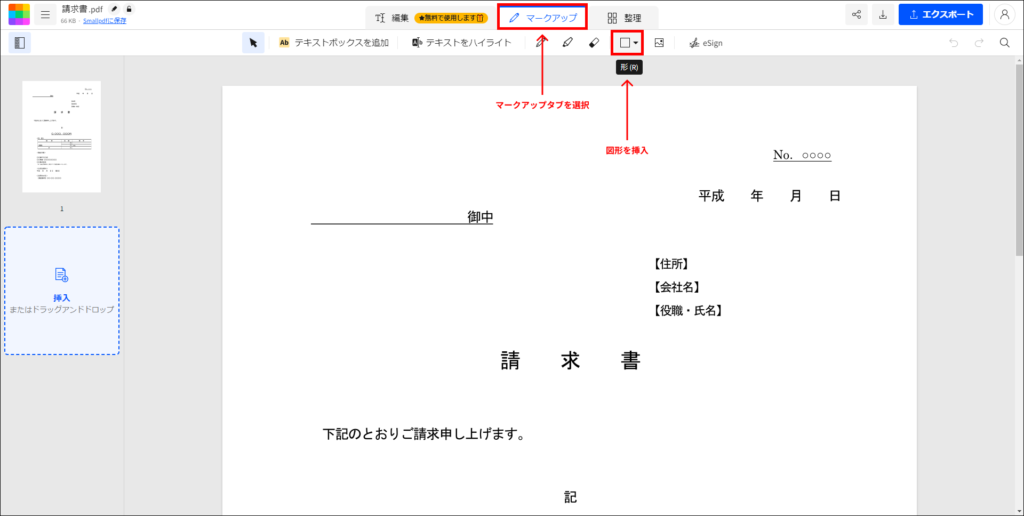

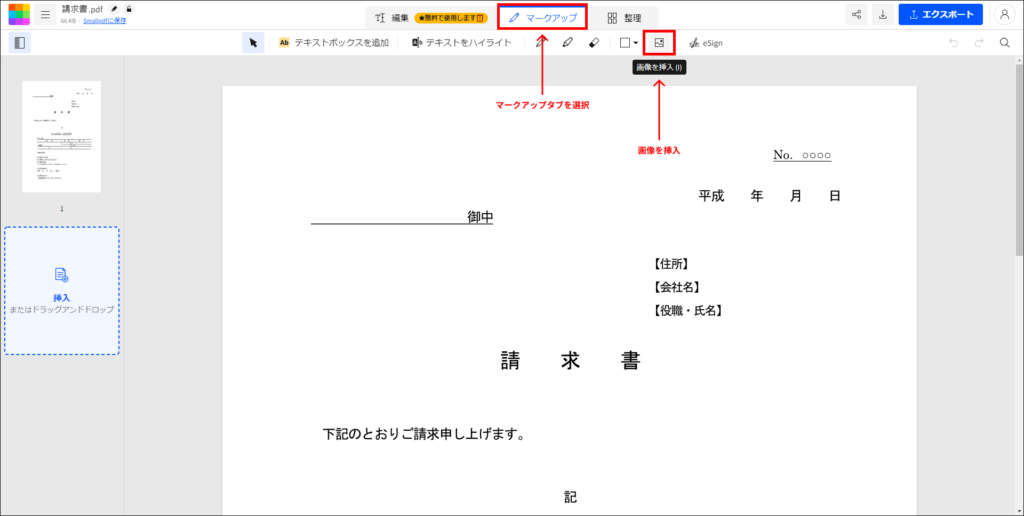

6.図形や画像を挿入する方法

マークアップを選択後、図形の挿入ボタンを押下することで、任意の図形を挿入することができます。

マークアップを選択後、画像の挿入ボタンを押下することで、任意の画像を挿入することができます。

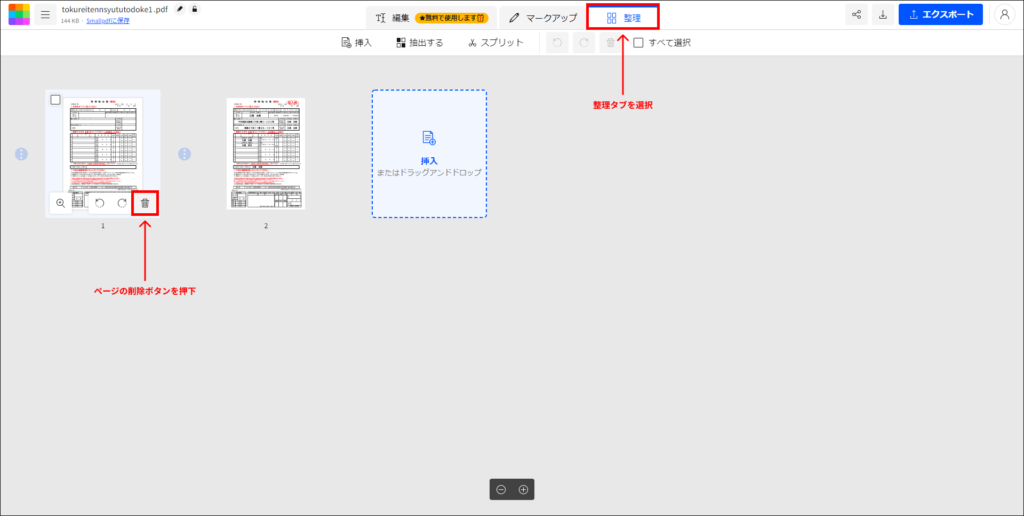

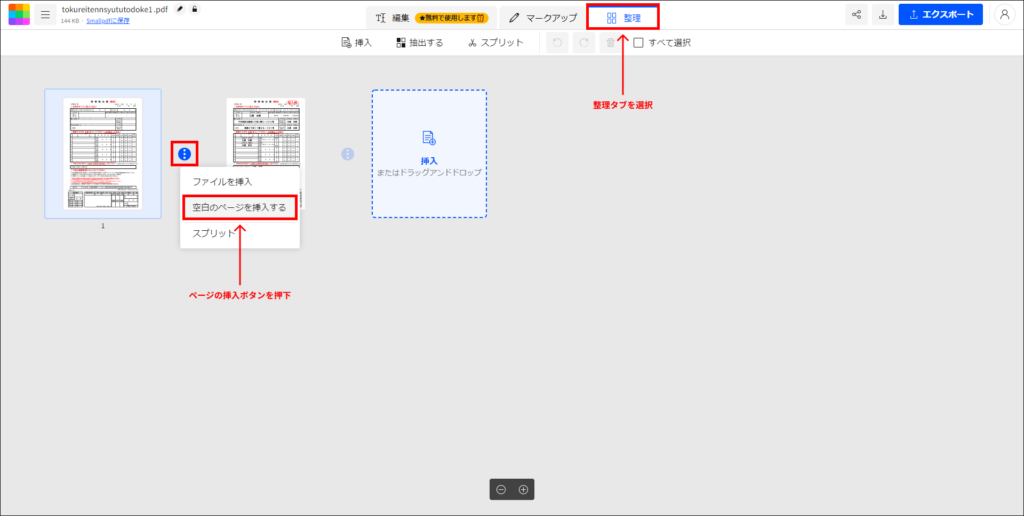

7.ページの削除と追加する方法

整理タブを選択後、対象のページにカーソルを合わせて削除ボタンを押下することで、任意のページを削除することができます。

整理タブを選択後、対象の空白にカーソルを合わせて挿入ボタンを押下することで、空白のページを挿入することができます。

8.ページに番号を追加する方法

ページ番号の追加ページから、対象のPDFファイルを「読み込み(インポート)」します。

ページ内の番号を追加したい場所を選択して「ページ番号付け」ボタンを押下します。

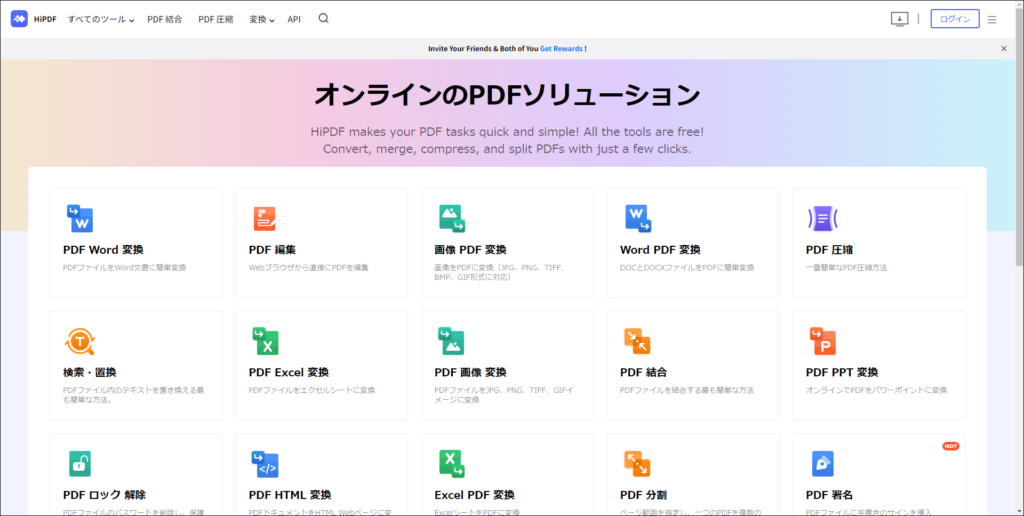

PDFをブラウザで編集する方法(高度な編集)

PDFファイルをブラウザ(オンラインサービス)で編集したい場合、墨消しやページ番号の付与などの高度な編集には「HiPDF」の利用がオススメです。

実際の編集画面についても、非常にシンプルなユーザーインターフェースで設計されているため、初心者の場合でも簡単かつ直感的な操作が可能です。

ただし、編集可能なファイルが限られており、ファイルサイズが10MB(メガバイト)を超えるものは編集することができないため、注意しておきましょう。

1.墨消し(黒塗り)する方法

PDFファイルの墨消し(黒塗り)は、こちらのページから行うことができます。

2.切り取り(トリミング)する方法

PDFファイルの切り取り(トリミング)は、こちらのページから行うことができます。

3.ページを分割する方法

PDFファイルの分割は、こちらのページから行うことができます。

4.ページを結合する方法

PDFファイルの結合は、こちらのページから行うことができます。

5.ページを圧縮する方法

PDFファイルの圧縮は、こちらのページから行うことができます。

PDFを無料のフリーソフトで編集する方法

無料で使えるPDF編集ソフトには数多くの製品がありますが、今回はWondershare社の提供する「PDFelement」を使って解説します。

本製品には無料版と有料版の2つの種類がありますが、基本的な編集やページの結合など、無料版でも十分な機能を利用することが可能です。

1.フリーソフトの「PDFelement」をダウンロードする

こちらのページから、製品の無料版をダウンロードします。

2.フリーソフトの「PDFelement」をインストールする

ダウンロードしたファイルを開き、パソコンへインストールします。

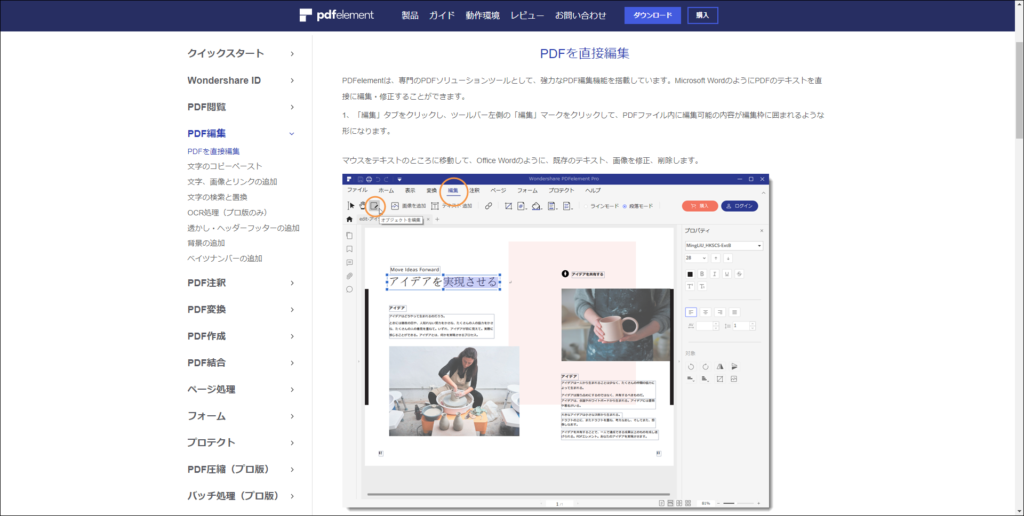

3.実際のファイル編集にはユーザーガイドを活用する

公式からユーザーガイドが配布されているため、編集操作で困った際には活用してみましょう。

4.スマホ(iPhone/Android)版も無料で利用できる

スマホ(iPhone/Android)版のアプリも用意されているため、パソコンを持っていない場合でも編集することが可能です。

▶ iOS版「PDFelement」はこちら

▶ Android版「PDFelement」はこちら

PDFをWord(ワード)へ変換する方法

すでにパソコン上にWordがインストールされている場合には、Wordを使った編集が便利です。

ソフトを新しくダウンロードする必要がないため、PDFファイルを簡単に編集することができます。

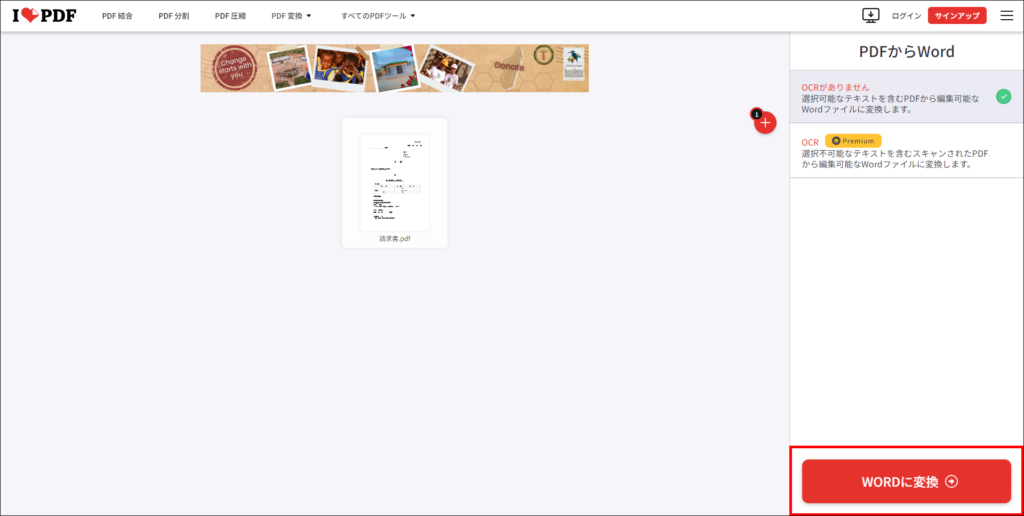

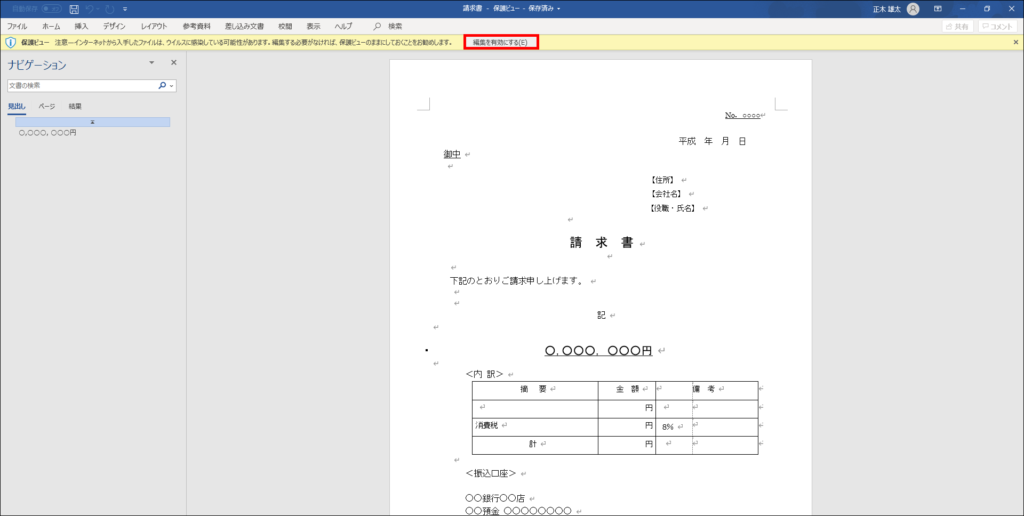

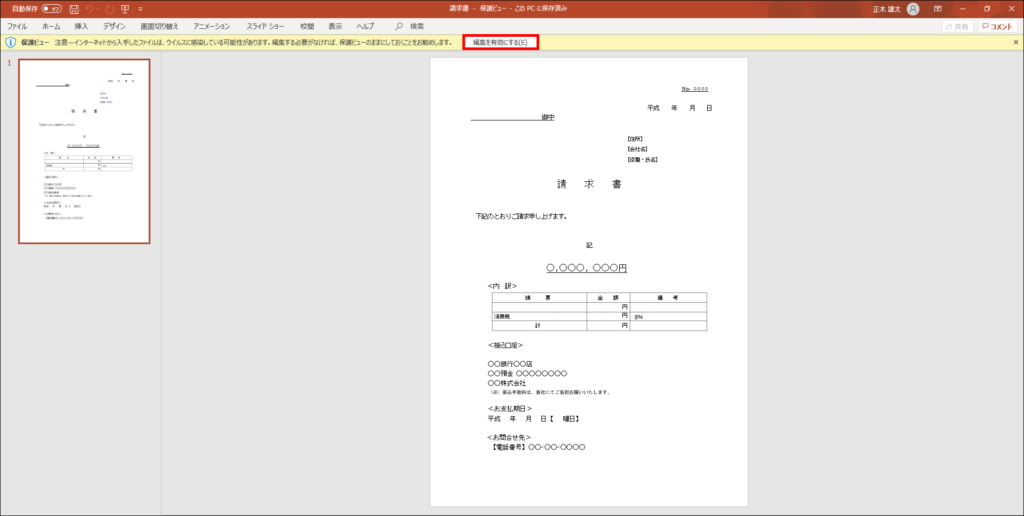

1.PDFファイルをWordファイルへ変換する

こちらのページから、編集したいPDFファイルをWordファイル(.docx)の形式に変換します。

PDFファイルをドラッグ&ドロップで読み込ませ、右下の「WORDに変換」を押下します。

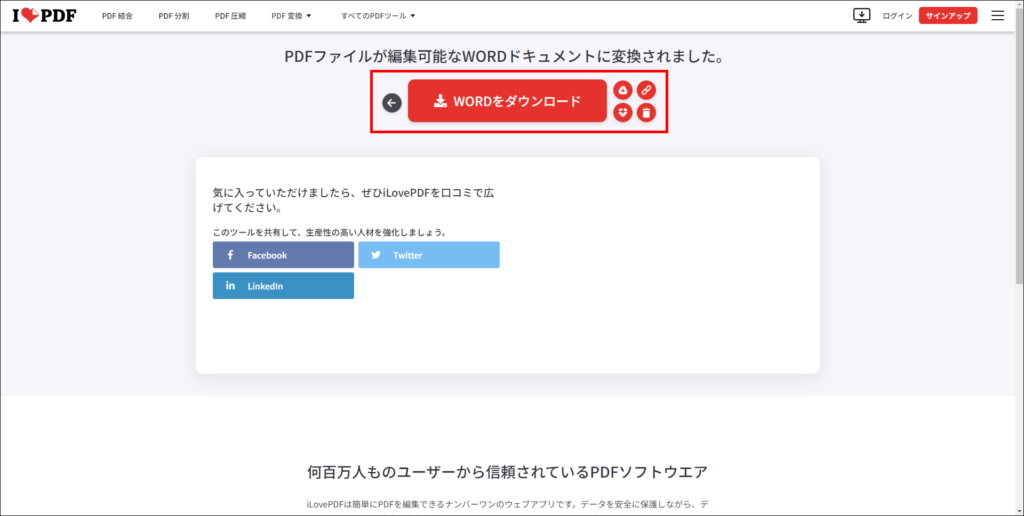

変換が完了したら、画面中央の「WORDをダウンロード」を押下し、ファイルを保存します。

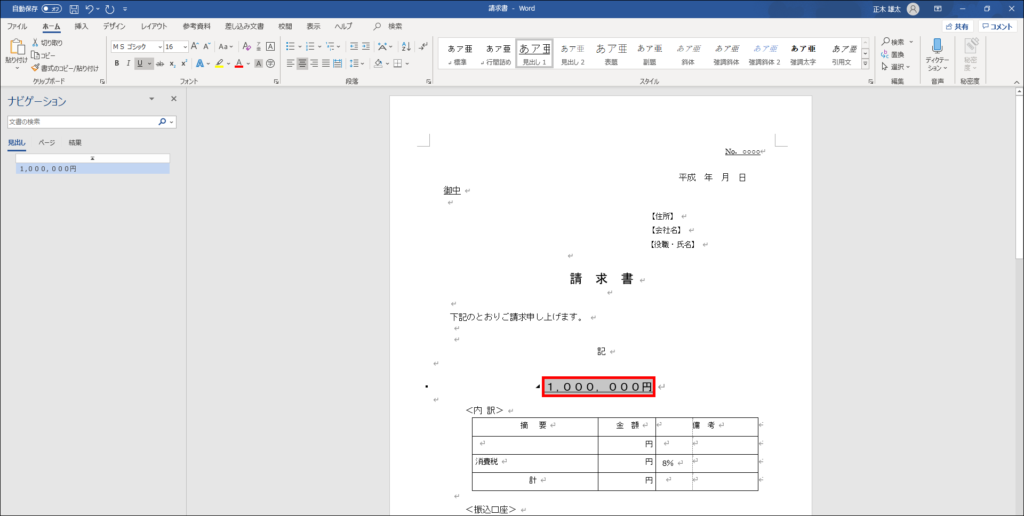

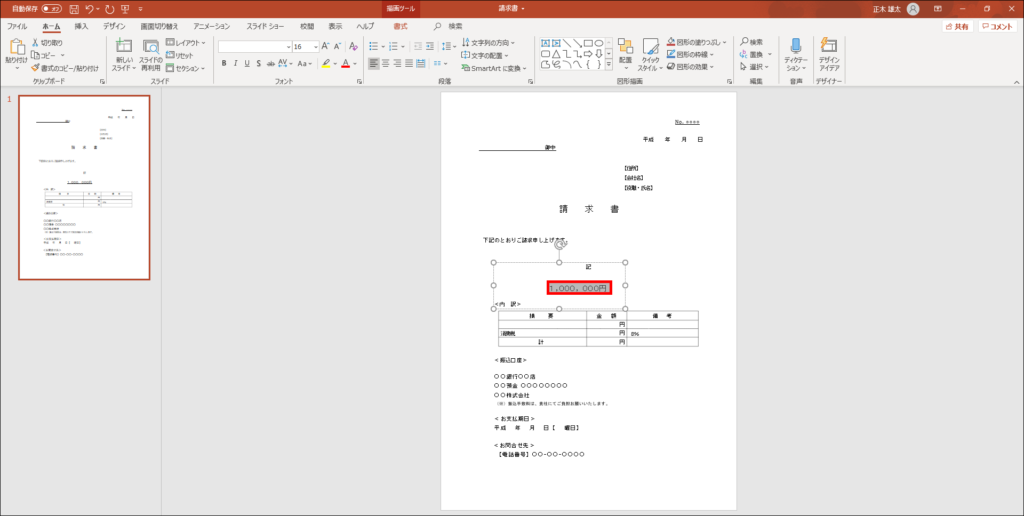

2.対象の修正箇所をWordを使って編集する

画面上部の「編集を有効にする」を押下し、Wordファイルの編集のロックを解除します。

レイアウトが崩れていないかを確認して、Wordファイル内の任意の箇所を編集します。

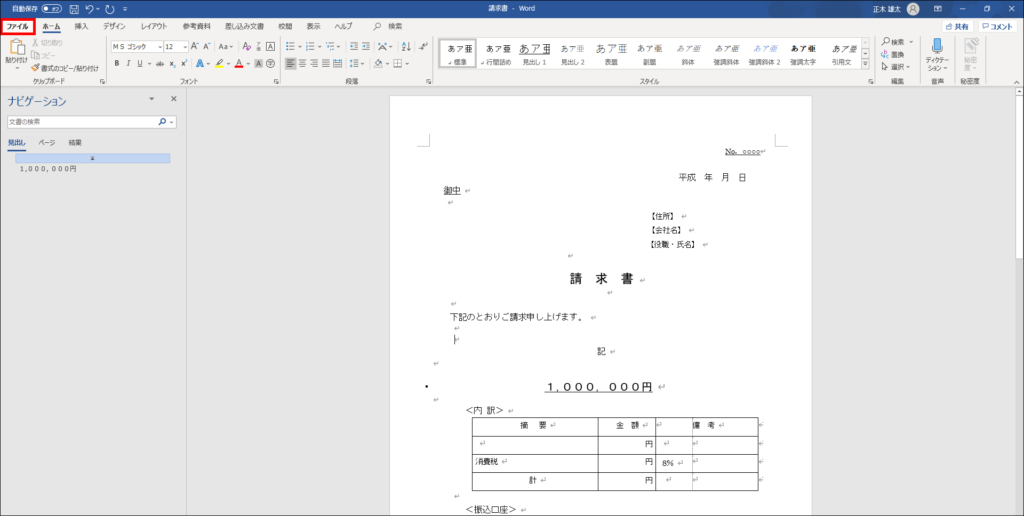

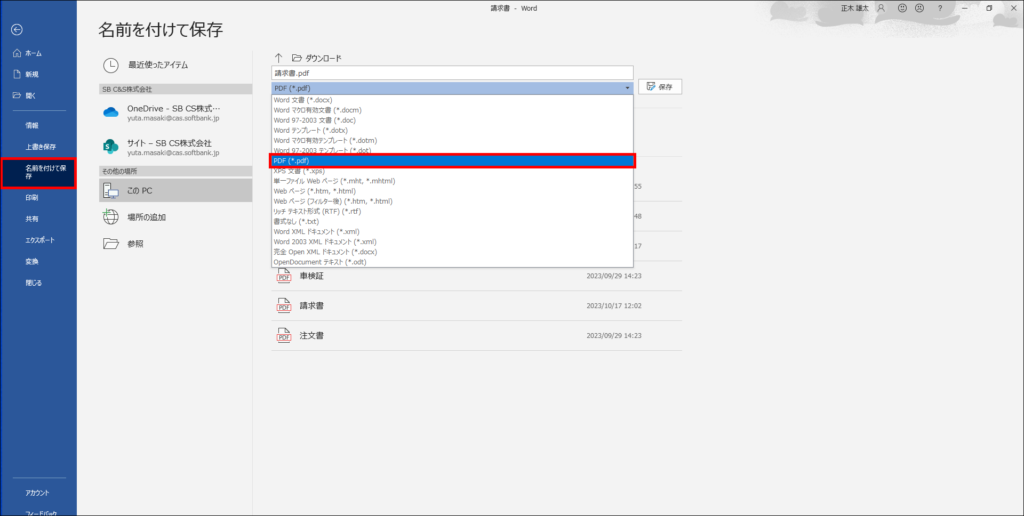

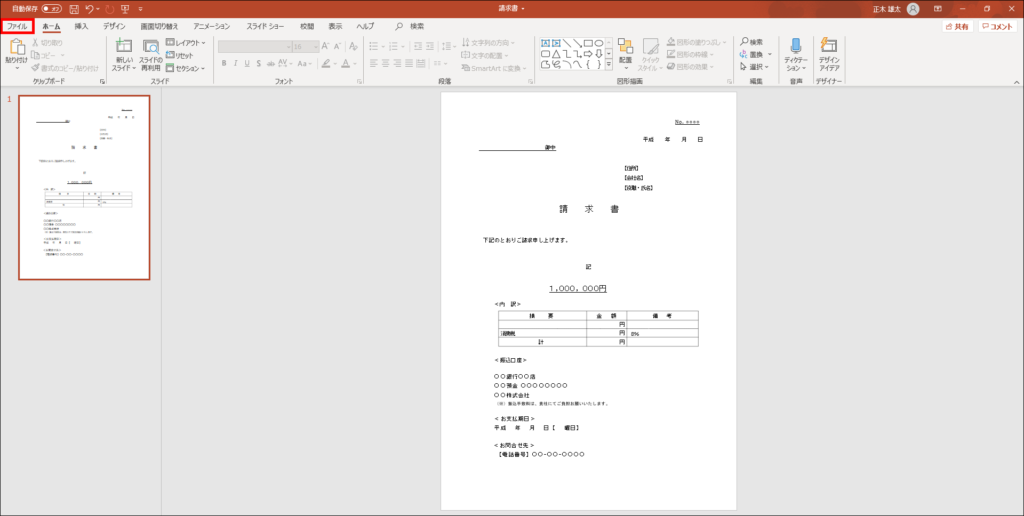

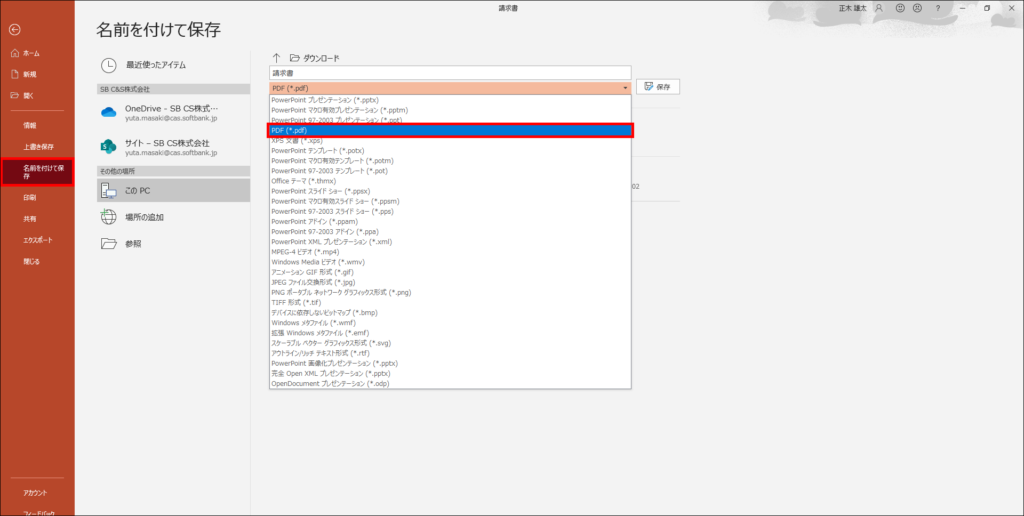

3.WordファイルをPDFファイルへ変換する

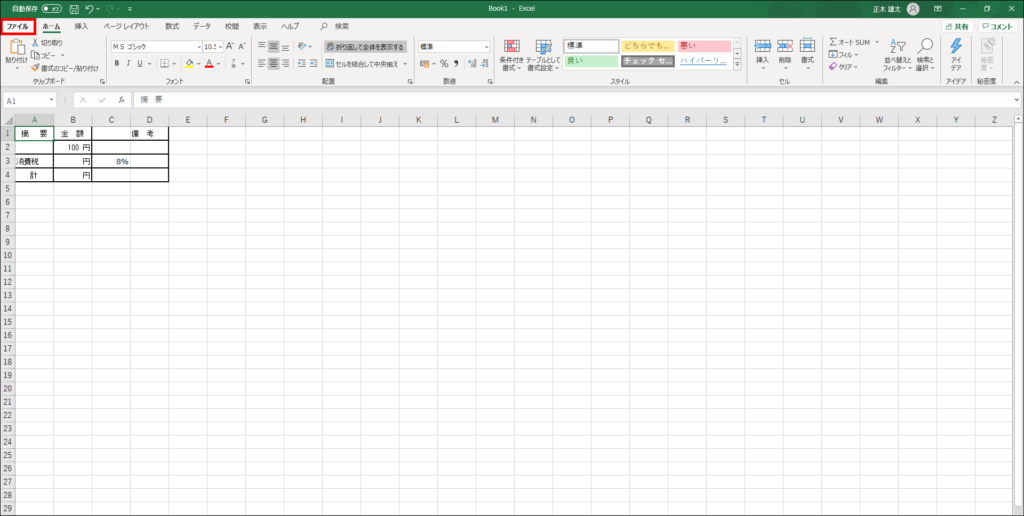

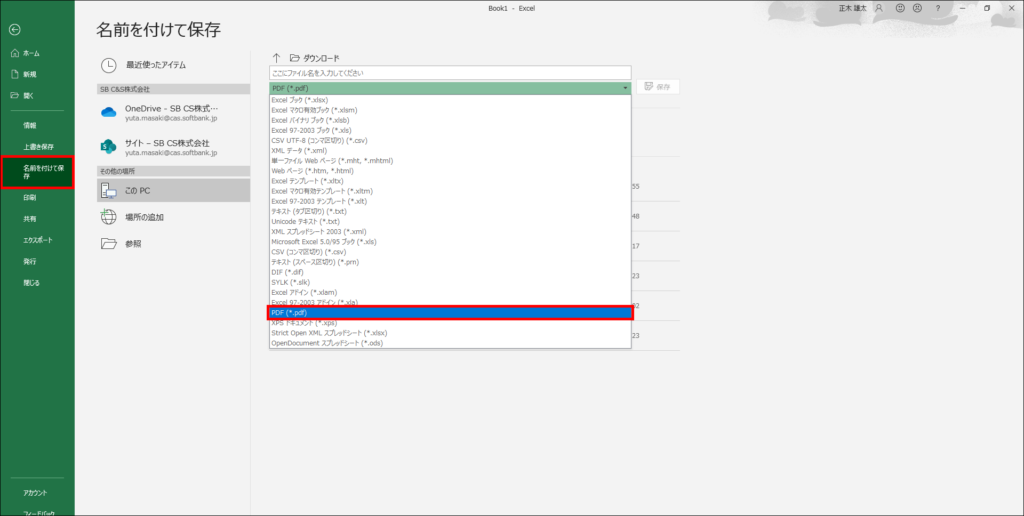

左上のファイルボタンを押下して「名前を付けて保存」を選択します。

ダウンロード先を選択し、ファイル形式を「PDF」に変更して保存します。

PDFをExcel(エクセル)へ変換する方法

PDFファイル内にある複雑な表やテーブルなどを編集したい場合には、Excelを使った編集が便利です。

セルの結合や関数などを使用することができるため、作業時間を大幅に短縮することができます。

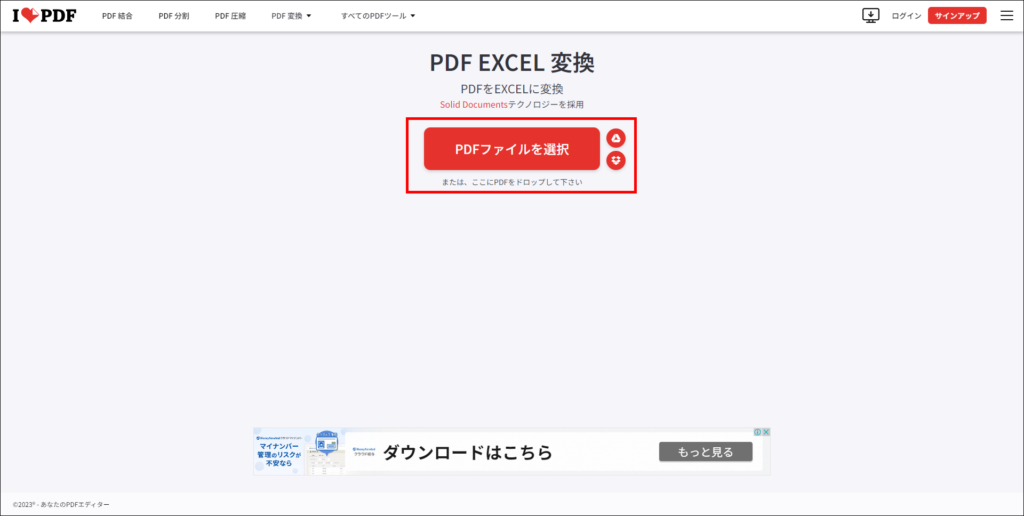

1.PDFファイルをExcelファイルへ変換する

こちらのページから、編集したいPDFファイルをExcelファイル(.xlsx)の形式に変換します。

PDFファイルをドラッグ&ドロップで読み込ませ、右下の「EXCELに変換」を押下します。

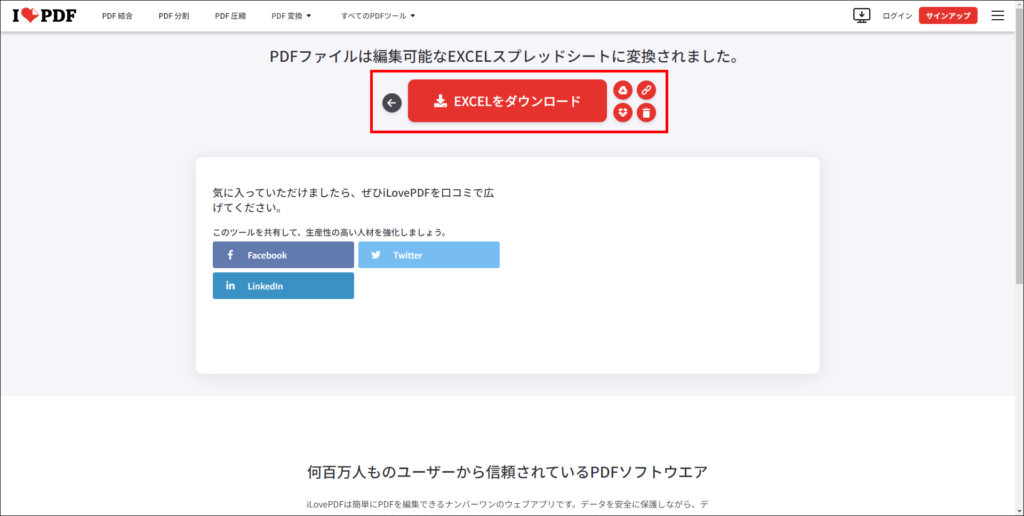

変換が完了したら、画面中央の「EXCELをダウンロード」を押下し、ファイルを保存します。

2.対象の修正箇所をExcelを使って編集する

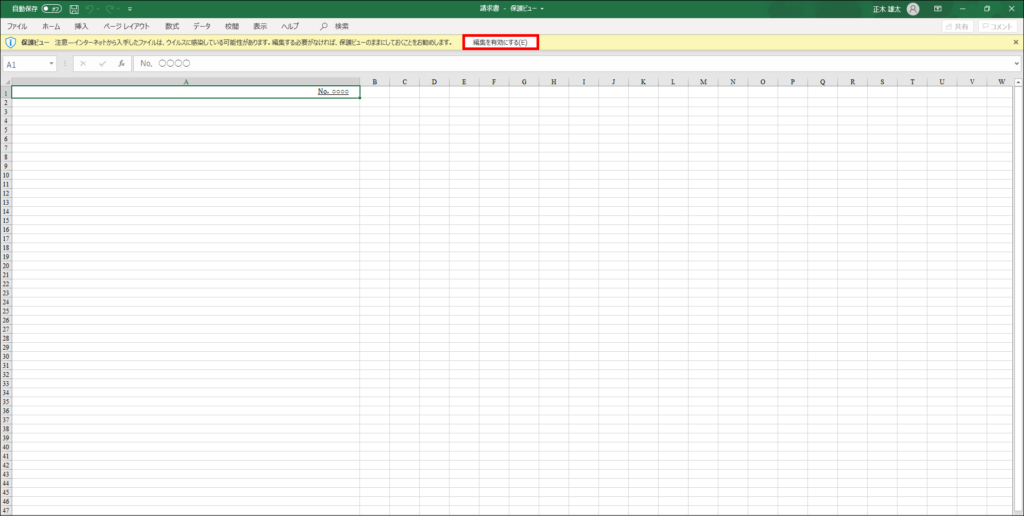

画面上部の「編集を有効にする」を押下し、Excelファイルの編集のロックを解除します。

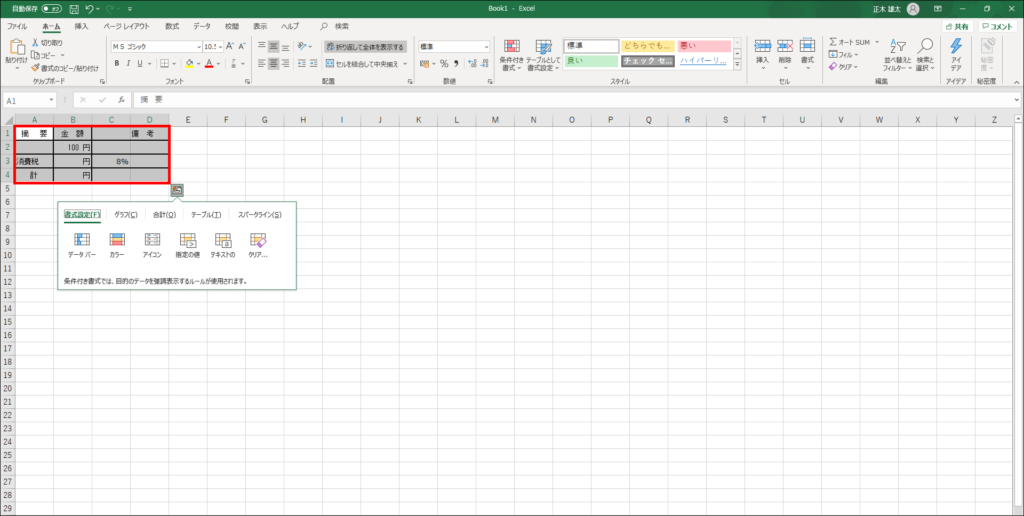

レイアウトが崩れていないかを確認して、Excelファイル内の任意の箇所を編集します。

3.ExcelファイルをPDFファイルへ変換する

左上のファイルボタンを押下して「名前を付けて保存」を選択します。

ダウンロード先を選択し、ファイル形式を「PDF」に変更して保存します。

PDFをPowerPoint(パワポ)へ変換する方法

PDFを編集する方法には、WordやExcelのほか、PowerPointを使ったパターンも存在します。

PDFで受け取った資料を流用してスライドを作成する場合などには、こちらも便利な方法です。

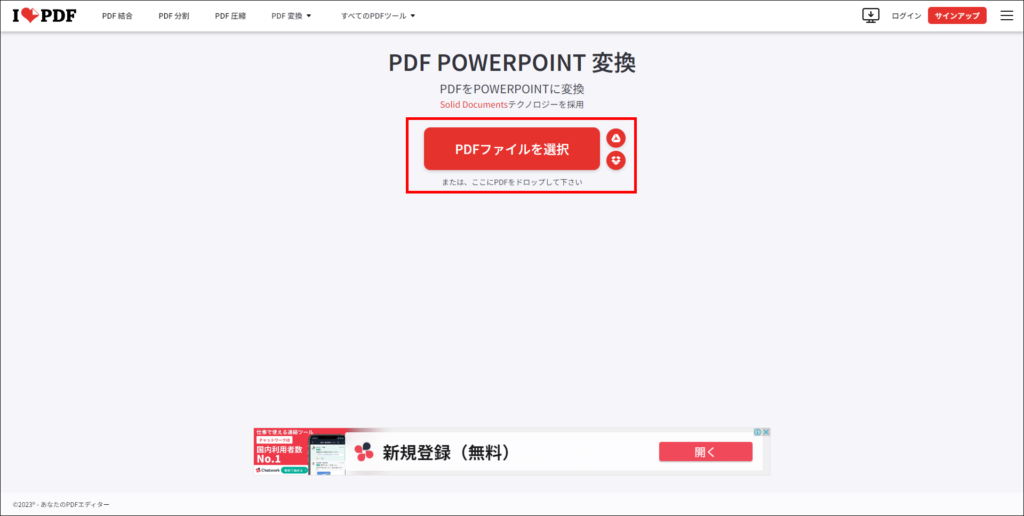

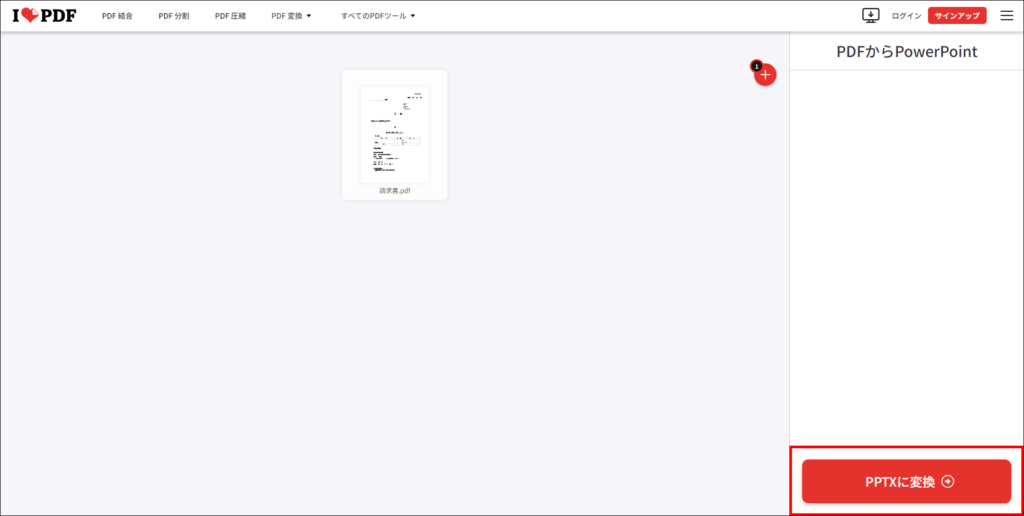

1.PDFファイルをPowerPointファイルへ変換する

こちらのページから、編集したいPDFファイルをPowerPointファイル(.pptx)の形式に変換します。

PDFファイルをドラッグ&ドロップで読み込ませ、右下の「PPTXに変換」を押下します。

変換が完了したら、画面中央の「POWERPOINTをダウンロード」を押下し、ファイルを保存します。

2.対象の修正箇所をPowerPointを使って編集する

画面上部の「編集を有効にする」を押下し、PowerPointファイルの編集のロックを解除します。

レイアウトが崩れていないかを確認して、PowerPointファイル内の任意の箇所を編集します。

3.PowerPointファイルをPDFファイルへ変換する

左上のファイルボタンを押下して「名前を付けて保存」を選択します。

ダウンロード先を選択し、ファイル形式を「PDF」に変更して保存します。

PDFを編集するときの注意点

ロゴの透かしが入る場合がある

PDFを編集するときの注意点の1つ目としては「ロゴの透かしが入る場合がある」ということです。

無料で使えるソフトやサービスの場合、有償プランへのアップグレードを促す目的で、あえて製品ロゴの透かしを入れている製品も多くあります。

解決策としては、有料プランへのアップグレードを検討するか、もしくは編集したPDFファイルを一度jpegなどの画像ファイルへ変換して、画像編集ソフトで透かしを削除する方法などが挙げられます。

編集機能に制限が設けられている

PDFを編集するときの注意点の2つ目としては「編集機能に制限が設けられている」ということです。

先ほどの透かしと同様、無料で使えるソフトのなかには有料プランへの購入を促す目的で、あえて簡単な機能しか開放していない製品も多くあります。

解決策としては、分割やページの削除など、使いたい機能が無料で使えるソフトやサービスと併用して利用するか、使いたい機能だけを別途単品でオプションとして購入する方法などが挙げられます。

データ自体は黒塗りでは消えない

PDFを編集するときの注意点の3つ目としては「データ自体は黒塗りでは消えない」ということです。

情報を隠すための黒塗りですが、この方法は文字の上から黒い画像を被せているに過ぎないため、もともとの文字データは削除されないということです。

PDFファイルを印刷して提出する場合には大きな問題はありませんが、編集権限を付与してデータごと提出する場合、相手は黒塗りの中身の文字まで確認できてしまうため、取り扱いには注意しましょう。

レイアウトが崩れる可能性がある

PDFを編集するときの注意点の4つ目としては「レイアウトが崩れる可能性がある」ということです。

文章を作成したソフトとは異なるソフトを使用して編集した場合や、WordやExcelからインポートした場合にはレイアウトが崩れやすくなります。

また、文中のフォントが編集ソフトに存在しない場合、代替フォントに入れ替えられるため、レイアウトを崩したくない場合には、極力作成したときの環境で作業するように注意しましょう。

注釈は表示できない可能性がある

PDFを編集するときの注意点の5つ目としては「注釈は表示できない可能性がある」ということです。

メモやコメントを追記できる注釈ですが、この機能には厳密なルールが定められているわけではなく、ソフトによっては表示できない場合があります。

とくに、相手がスマートフォンからPDFを確認する場合、注釈が表示されないことも多いため、必ず目を通してもらいたい情報を注釈に記入することは、なるべく避けるようにしましょう。

PDFを編集できないときの対処法

Q:PDFの文字が入力できない

PDFファイルの文字が入力できない場合、PDFファイルにおける編集権限の保護モードが機能してしまっている可能性があります。

ツールによって操作は異なりますが、文字入力を可能にするためには、編集ソフトのセキュリティ項目からロックを解除する必要があります。

Q:PDFの文字がズレてしまう

PDFファイルの文字がズレてしまう場合、ファイル形式の変換により書類のレイアウトが崩れてしまっている可能性があります。

PDFからWordやExcelなど、別のファイル形式に変換したときに発生しやすい現象であるため、崩れてしまった箇所は手作業で修正する必要があります。

Q:PDFに手書きで書き込みしたい

PDFファイルに手書きで書き込みしたい場合、スマホやタブレットのアプリを使用することで可能になるケースもあります。

手書きでの文字入力に対応した無料のPDF編集アプリも数多く存在するため、用途や目的に合わせて自分の使いやすいツールを選ぶと良いでしょう。

Q:スキャンしたPDFを編集したい

スキャンしたPDFを編集したい場合、通常の文章データから編集可能なデータに変換する「OCR処理」を実施する必要があります。

通常「PDFelement Pro」などの有料ソフトを使用する方法が一般的ですが、一部「LightPDF OCR」などの無料ソフトでも代用が可能です。

Q:GoogleドライブにあるPDFを編集したい

GoogleドライブにあるPDFを編集したい場合、クラウドストレージから直接編集することは難しいというのが現状です。

まずは一度、HDDなどのローカルストレージにファイルをダウンロードして、ローカルな環境で編集、そこから再アップロードする必要があります。

【2024年8月】PDF編集ソフトおすすめ7選|レビュー・口コミ

PDF編集ソフトとは一口に言っても、多機能な有料ソフトから無料で使えるフリーソフトまで、さまざまな種類のサービスがあります。

ここからは、ITreviewに掲載されているPDF編集ソフト(2023年11月1日時点)から、おすすめの製品を7つほどピックアップして紹介していきます。

Adobe Acrobat DC

「Adobe Acrobat DC」は、PDFの生みの親でもあるアドビ社が提供しているPDF編集ソフトです。

クラウドサービスとなっているため、場所やデバイスを問わない編集作業が可能になるほか、作業プロセスをトラッキングすることもできます。

| レビュー数 | 1,055 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |

| 提供会社 | アドビ株式会社 |

| 料金価格 | 1,518円~ |

| 製品種類 | インストール型 |

ワード、エクセル、パワーポイント等で作成した資料の印刷範囲をpdfに変換してファイル容量を圧縮して保管できるため、資料の配布や保管に便利です。

▼ 利用サービス:Adobe Acrobat DC

https://www.itreview.jp/products/acrobat-dc/reviews/172063

▼ 企業名:日本製鉄株式会社

▼ 従業員規模:1000人以上

▼ 業種:鉄・金属

CubePDF

「CubePDF」は、WordやExcelなどのOfficeソフトウェアからPDFを作成できるPDF編集ソフトです。

基本無料で利用できるため、個人や法人に関係なく編集することができます。また、仮想プリンタ形式を採用しているため、操作性にも優れています。

| レビュー数 | 324 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |

| 提供会社 | 株式会社キューブ・ソフト |

| 料金価格 | 0円~ |

| 製品種類 | インストール型 |

プリンターに出力する感覚でファイルをPDF化することができます。そのため、Word・ExcelだけでなくWebサイトや基幹システムなどでも利用が可能です。

▼ 利用サービス:CubePDF

https://www.itreview.jp/products/cubepdf/reviews/154683

▼ 企業名:湖国精工株式会社

▼ 従業員規模:100-300人未満

▼ 業種:一般機械

DocuWorks

「DocuWorks」は、富士フイルムビジネスイノベーションから提供されているPDF編集ソフトです。

紙の書類を扱うような感覚で文章データを管理・編集することができるため、中小企業などの初めての導入シーンにもオススメできる製品です。

| レビュー数 | 173 |

| 満足度 | ★★★★☆ 3.9 |

| 提供会社 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 |

| 料金価格 | 800円~ |

| 製品種類 | インストール型 |

エクセルやワード、専門のプログラム等でアウトプットした文書データを一式にまとめる時に重宝しています。また、DocuWorks上でコメント追記等のある程度の編集機能が備わっており、編集ツールとしても使えます。

▼ 利用サービス:DocuWorks

https://www.itreview.jp/products/docuworks/reviews/149879

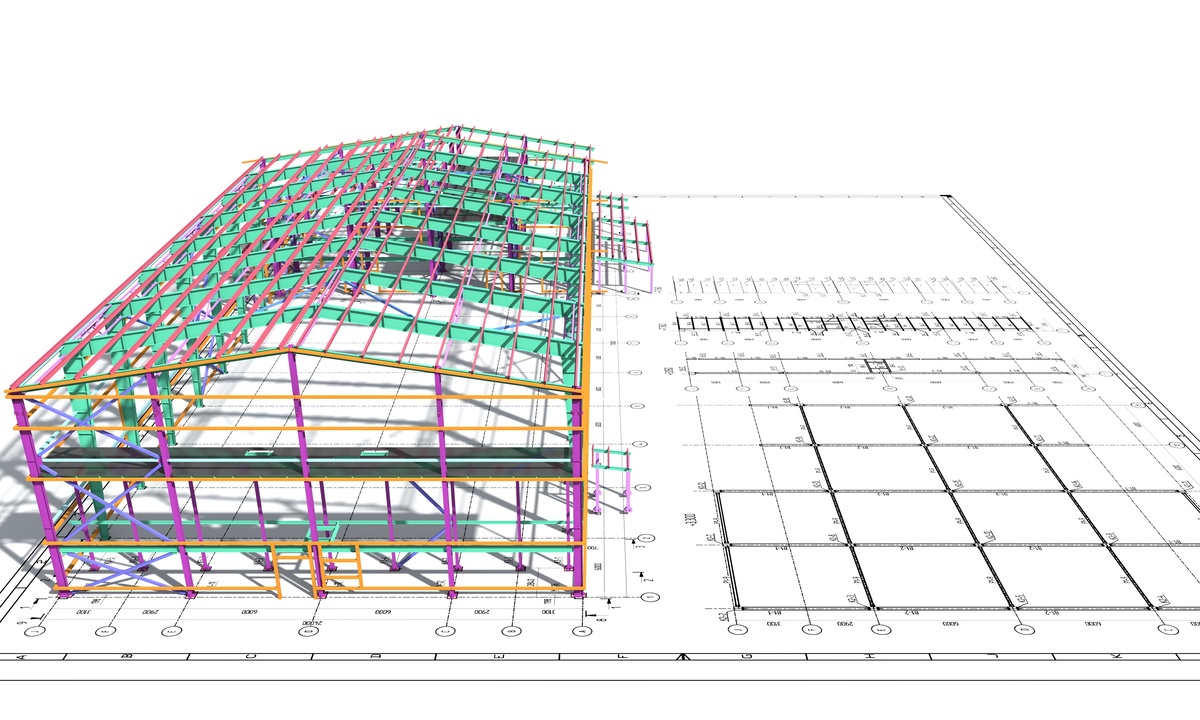

▼ 企業名:有限会社レン構造設計事務所

▼ 従業員規模:20人未満

▼ 業種:建築・鉱物・金属

CubePDF Utility

「CubePDF Utility」は、特定の箇所を少しだけ編集したい場合に便利に使えるPDF編集ソフトです。

ファイルの結合やページの分割、テキストの編集やパスワードの設定など、ピンポイントで修正したい機能だけを個別に利用することができます。

| レビュー数 | 168 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |

| 提供会社 | 株式会社キューブ・ソフト |

| 料金価格 | 0円~ |

| 製品種類 | インストール型 |

内容を確認しながらページ構成を触れる点が非常に使い易いです。なので縦横回転編集や、挿入削除の基本操作が効率的に行えます。あと、地味に自動バックアップは助かります。

▼ 利用サービス:CubePDF Utility

https://www.itreview.jp/products/cubepdf-utility/reviews/138383

▼ 企業名:株式会社システムライフ

▼ 従業員規模:50-100人未満

▼ 業種:情報通信・インターネット

Foxit PDF Editor

「Foxit PDF Editor」は、Adobeに次いで世界第二位のダウンロード数を誇るPDF編集ソフトです。

安定性や高速性はもちろんのこと、AIアシスタントの実装により、人工知能を活用した編集作業の効率化を実現させることができます。

| レビュー数 | 103 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |

| 提供会社 | 株式会社FoxitJapan |

| 料金価格 | 8,690円~ |

| 製品種類 | インストール型 |

PDFファイルの画像編集、文字修正により契約書等を紙に印刷することなくデータ上で必要事項を記入して相手に返送できます。会社印の画像ファイルを用意しておけば押印の手間も省けます。

▼ 利用サービス:Foxit PDF Editor

https://www.itreview.jp/products/foxit-editor/reviews/166512

▼ 企業名:ウインクレル株式会社

▼ 従業員規模:50-100人未満

▼ 業種:総合卸売・商社・貿易

いきなりPDF

「いきなりPDF」は、高性能と低価格を両立させたコスパに優れるPDF編集ソフトです。

国産のPDF編集ソフトとなっているため、操作マニュアルや各種サポート体制が充実しており、初心者の場合でも安心して利用することができます。

| レビュー数 | 102 |

| 満足度 | ★★★★☆ 3.7 |

| 提供会社 | ソースネクスト株式会社 |

| 料金価格 | 0円~ |

| 製品種類 | インストール型 |

数ページのPDFファイルの必要なページだけを残していらないページを削除したり、複数の違うPDFファイルの結合して、並べ替えることが簡単にできるので、書類編集に最適です。

▼ 利用サービス:いきなりPDF

https://www.itreview.jp/products/ikinaripdf/reviews/167774

▼ 企業名:Sekisui Integrated Research Inc.

▼ 従業員規模:20-50人未満

▼ 業種:その他製造業

PDF-XChange Viewer

「PDF-XChange Viewer」は、PDFの閲覧から編集まで幅広く対応できるPDF編集ソフトです。

機能性に優れていることはもちろん、セキュリティ機能についても高い評価を得ているため、セキュリティを重視したい場合にもおすすめです。

| レビュー数 | 79 |

| 満足度 | ★★★★☆ 3.9 |

| 提供会社 | Tracker Software |

| 料金価格 | 0円~ |

| 製品種類 | インストール型 |

動作が軽いソフトなので、スクロールもあまりカクツキませず、文字入力などもスムーズにできます。表示の仕方を片面や見開きなどを1クリックで変えられる所も便利です。

▼ 利用サービス:PDF-XChange Viewer

https://www.itreview.jp/products/pdf-xchange-viewer/reviews/162478

▼ 企業名:有限会社レン構造設計事務所

▼ 従業員規模:20人未満

▼ 業種:専門(建設・建築)

商用なら有料のPDF編集ソフトがオススメ!

PDFファイルの編集はハードルが高いと思われがちですが、適切なソフトやサービスを利用することで、初心者でも簡単に編集することが可能です。

ただし、無料で使えるサービスのなかには、ファイルサイズや機能による制限が設けられている場合も多いため、ストレスを感じることもあるでしょう。

個人利用として一時的に使いたい場合には無料のサービスでも問題ありませんが、商用利用として継続的に使いたい場合には、有償のPDF編集ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

投稿 PDFを編集する方法を徹底解説!WordやExcelへの変換手順と無料でできるやり方を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【無料/有料】大容量ファイル転送サービスおすすめ15選!安全性や評判を徹底比較 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「無料で使えるファイル転送サービスは安全なのかを知りたい」

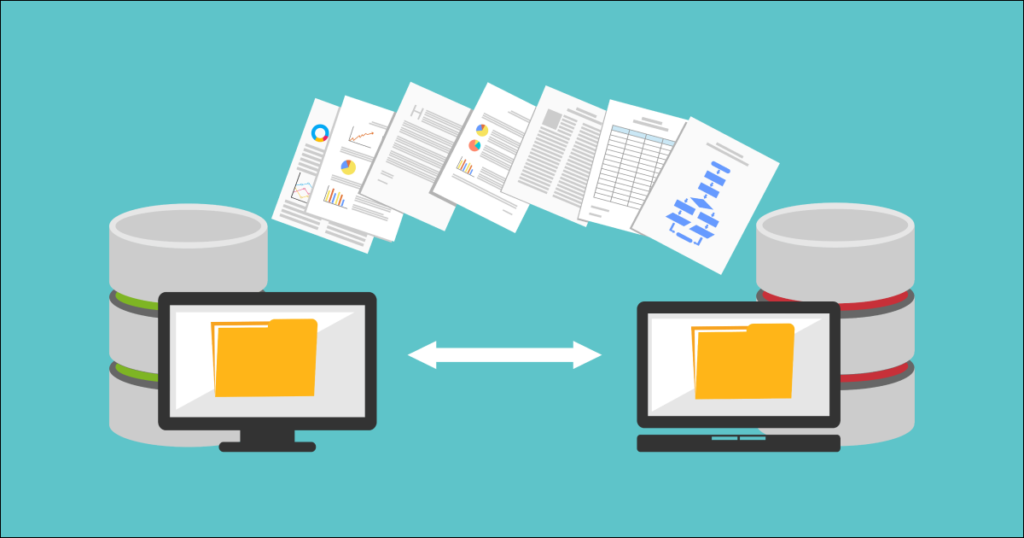

ファイル転送サービスとは、メールでの添付が難しい大容量データを一時的に交換できるサービスのことです。画像や動画などの容量が大きいファイルを素早く安全に送受信することができるため、企業や個人を問わず、幅広いシーンで利用されています。

ファイル転送サービスには、主に無料版と有料版の2つの種類から提供されていますが、無料で使えるサービスの安全性は本当に大丈夫と言えるのでしょうか?

本記事では、大容量かつ無料で使えるファイル転送サービスの徹底比較に加えて、無料で使えるファイル転送サービスの安全性についても解説していきます。

ファイル転送サービスとは?

ファイル転送サービスとは、メールでの添付が難しい大容量データを一時的に交換できるサービスのことです。画像や動画などの容量が大きいファイルを素早く安全に送受信することができるため、企業や個人を問わず、幅広いシーンで利用されています。

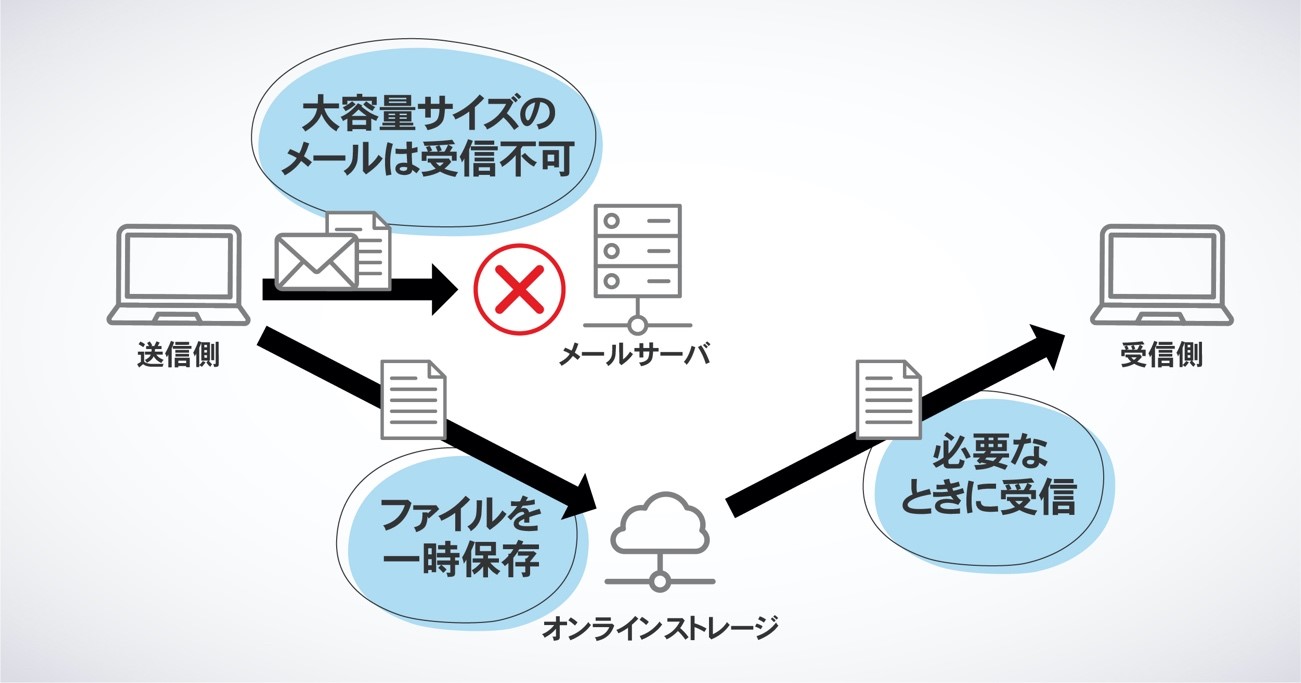

ファイル転送サービスの仕組み

ファイル転送サービスの仕組みは比較的シンプルな構造となっており、初心者の場合であっても簡単に使い始めることが可能です。

- 送信側がファイルをアップロードするとダウンロードリンクが生成される

- 受信側は共有されたダウンロードリンクからファイルをダウンロードする

ほとんどのサービスでは、難しい操作や複雑な設定をする必要がないため、無料のサービスであっても迷うことなく利用することができるでしょう。

ファイル共有サービス(オンラインストレージ)との違い

| 特徴 | ファイル 転送サービス |

ファイル 共有サービス |

|---|---|---|

| 導入目的 | ファイルの転送 | ファイルの共有 |

| 有効期限 | 一時的 | 恒久的 |

| 転送速度 | 短い | 長い |

| 利用人数 |

限定ユーザー (自分と相手) |

複数ユーザー (チーム全員) |

| サイズ制限 |

大容量向け (1GB以上) |

中容量向け (1GB未満) |

| セキュリティ |

データに対して パスワードを設定 |

ユーザーに対して アクセス権を付与 |

ファイル転送サービスと似たサービスとしては、オンラインストレージやクラウドストレージとも呼ばれているファイル共有サービスの存在があります。

ファイル転送サービスは、主に大容量のファイルを送信することに特化しているため、転送されたデータの有効期限は一時的かつデータの保存には向きません。

ファイル共有サービスも、主に複数人でファイルを共有することに特化しているため、アップロード時間はファイル転送サービスよりも長くなってしまいます。

それぞれのサービスで想定される利用目的は異なるため、これらのツールを使用する場合には、それぞれのニーズに適したサービスを選択することが重要です。

無料で使える大容量ファイル転送サービス比較一覧表

| ギガファイル便 | firestorage | tenpu | データ便 | sDrop | |

|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

| 最大ファイルサイズ | 300GB/1ファイル | 40GB/1ファイル | 1GB/1ファイル | 2GB/1ファイル | 1GB/1ファイル |

| データの保存期間 | 最大100日間 | 最大7日間 | 最大3日間 | 最大14日間 | 最大72時間 |

| サービスの特長 | ファイル転送サービスの代名詞的な存在。1ファイルあたり最大300GBまでのファイルが転送可能。 | 1回あたり最大20個までのファイル転送に対応。一度に最大40GBまでのファイルが転送可能。 | 広告が表示されないビジネスモデル。シンプルなユーザーインターフェースと直感的な操作が特徴。 | 最大500MBまでのファイル転送に対応。無料の会員登録で最大2GBまでのファイルが転送可能。 | メールアドレスを登録して通知機能をオンにすることで最大1GBまでのファイルが転送可能。 |

| 価格 | 無料(0円~) | 無料(0円~) | 無料(0円~) | 無料(0円~) | 無料(0円~) |

| セキュリティ機能 | ✅ 国内サーバー ✅ アンチウイルス ✅ パスワード保護 ✅ ファイルロック |

✅ セキュリティ監視 ✅ ウイルスチェック ✅ パスワード保護 ✅ 暗号化通信対応 |

✅ 暗号化通信対応 ✅ パスワード保護 ✅ ファイル削除設定 ✅ VPCデータ管理 |

✅ 独自セキュリティ ✅ パスワード保護 ✅ 有効期限の設定 ✅ ダウンロード通知 |

✅ 自社サーバー ✅ 暗号化通信対応 ✅ パスワード保護 ✅ 自動ファイル削除 |

| 広告表示 | あり | あり | なし | あり | なし |

| 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |

無料で使える大容量ファイル転送サービスおすすめ5選

GigaFile(ギガファイル)便

| 製品名 | GigaFile(ギガファイル)便 |

| 料金価格 | 無料 |

| 広告表示 | あり |

| 保存期間 | 最大100日間 |

| 対応ファイルサイズ | 300GB/1ファイル |

| 提供会社 | 株式会社ギガファイル |

GigaFile(ギガファイル)便は、株式会社ギガファイルから提供されているファイル転送サービスです。

ファイル転送サービスの代名詞的な存在として浸透しており、1ファイルあたり最大300GBまでのファイルを転送することができます。

firestorage

| 製品名 | firestorage |

| 料金価格 | 無料 |

| 広告表示 | あり |

| 保存期間 | 最大7日間 |

| 対応ファイルサイズ | 2GB/1ファイル |

| 提供会社 | ロジックファクトリー株式会社 |

firestorageは、ロジックファクトリー株式会社から提供されているファイル転送サービスです。

1回あたり最大20個までのファイル転送に対応することができるため、一度に最大40GBのファイルを瞬時に転送することができます。

tenpu

| 製品名 | tenpu |

| 料金価格 | 無料 |

| 広告表示 | なし |

| 保存期間 | 最大3日間 |

| 対応ファイルサイズ | 1GB/1ファイル |

| 提供会社 | 株式会社イノベーター・ジャパン |

tenpuは、株式会社イノベーター・ジャパンから提供されているファイル転送サービスです。

ファイル転送サービスとしては珍しく広告が表示されないビジネスモデルであり、シンプルなユーザーインターフェースが大きな特徴となっています。

データ便

データ便は、株式会社ファルコから提供されているファイル転送サービスです。

会員未登録の場合には最大500MBまでのファイルに対応しており、無料の会員登録を行うことで最大2GBまでのファイルを転送することができます。

sDrop

| 製品名 | sDrop |

| 料金価格 | 無料 |

| 広告表示 | なし |

| 保存期間 | 最大72時間 |

| 対応ファイルサイズ | 1GB/1ファイル |

| 提供会社 | 株式会社パワーメディア |

sDropは、株式会社パワーメディアから提供されているファイル転送サービスです。

シンプルな操作画面が特徴であり、最大1GBまでのファイルを転送するには、メールアドレスを登録して通知機能を利用する必要があります。

無料で使えるファイル転送サービスは本当に安全?

無料のサービスはセキュリティのリスクがある

ファイル転送サービスは確かに便利な代物ですが、無料で使えるサービスのなかには、セキュリティリスクを含むものがあるということも忘れてはいけません。

とくに、無料のファイル転送サービスには、広告が表示されるサービスも多く、これらの広告がマルウェアやフィッシング詐欺の入口になることがあります。

また、無料のファイル転送サービスでは、有料のサービスと比較して、データの保護や暗号化レベルが低い傾向にあるため、機密情報の転送には不適切です。

ビジネス用途での利用なら有料サービスが安全

無料のファイル転送サービスのなかには、ユーザーの行動データを分析し、その情報を第三者へ販売することで収益を上げているサービスなども存在します。

無料で使える全てのファイル共有サービスが危険というわけではありませんが、プライバシーポリシーとセキュリティ機能の有無は事前に確認するべきです。

とくに、顧客の個人情報や機密情報を取り扱うビジネスシーンでの利用に関しては、より高度なセキュリティを備えた有料サービスの利用を検討しましょう。

ファイル転送サービスにおける無料版と有料版の違い

| 無料版 | 有料版 | |

|---|---|---|

| 対象ユーザー | 個人向け | 法人向け |

| 広告表示 | あり | なし |

| 転送速度 | 遅い | 速い |

| 保存期間 | 期限あり | 期限なし |

| セキュリティ | 単機能 | 多機能 |

| サポート体制 | 無人対応 | 有人対応 |

| ファイルサイズ | 制限あり | 制限なし |

ファイル転送サービスにおける無料版と有料版には、それぞれいくつかの違いがありますが、とりわけセキュリティとサポート体制では大きな違いがあります。

セキュリティの違い

無料のファイル転送サービスでは、基本的なセキュリティ機能は提供されているものの、パスワードやPINの設定ができるだけなど、その範囲は限定的です。

一方で、有料のファイル転送サービスでは、機密データの転送を安全に行えるように、エンドツーエンドの暗号化や多要素認証など、セキュリティが強固です。

サポート体制の違い

無料のファイル転送サービスでは、サポートは基本的なレベルに限定されており、オンラインFAQやコミュニティフォーラムによる自己解決に依存しています。

一方で、有料のファイル転送サービスでは、専門のカスタマーサポートが提供されており、電話やチャットを活用したリアルタイムサポートを実現しています。

法人向けファイル転送サービス比較一覧表

スクロールして全体を見る→

【容量・速度で選ぶ】法人向けファイル転送サービスおすすめ5選

DirectCloud

| サービス名 | DirectCloud |

| レビュー数 | 163件 |

| 満足度 | ★★★★☆ 3.9 |

| 提供会社 | 株式会社ダイレクトクラウド |

DirectCloudの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

5年ぐらい前から使用しております。最初はファイル置き場として利用しておりましたが、電子保存制度やインボイス制度に切り替わった際によりクラウドストレージの必要性を感じるようになりました。

デメリット(悪いポイント)

エクセルで大きいサイズの表を表示したときに、毎回全体表示から入るので、前回の倍率を記憶しておく機能などがあると助かります。

▼ 企業名:公益財団法人ソーシャルサービス協会

https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/171308

▼ 従業員規模:20人未満

▼ 業種:情報通信・インターネット

HULFT

| サービス名 | HULFT |

| レビュー数 | 66件 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |

| 提供会社 | 株式会社セゾン情報システムズ |

HULFTの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

機能の設定が容易で難しい設定が少ない。暗号化などもパラメータで設定可能。自分から自分への送信なども出来るため、検証なども簡単にできる。

デメリット(悪いポイント)

暗号化の機能はあるが、その暗号化レベルについては開示されていないため、セキュリティが厳しい会社では導入が難しい場合がある。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/hulft/reviews/135086

▼ 従業員規模:300-1000人未満

▼ 業種:ソフトウェア・SI

どこでもキャビネット

| サービス名 | どこでもキャビネット |

| レビュー数 | 26件 |

| 満足度 | ★★★★☆ 3.7 |

| 提供会社 | 株式会社大塚商会 |

どこでもキャビネットの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

とにかくシンプルなのでマニュアル要らずで利用できるのは良いポイントです。また、Windowsのエクスプローラーからもアクセスでき、また同期も行えるので使い勝手が良いです。

デメリット(悪いポイント)

ファイルビューアー機能がないためダウンロードしなくてはいけない点は可能であれば改善してほしいなと思います。PDFファイルなどブラウザから直接中身を確認したい場面がありますので。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/dokodemo-kyabinetto/reviews/146956

▼ 従業員規模:20-50人未満

▼ 業種:情報通信・インターネット

EASY FILE EXPRESS

| サービス名 | EASY FILE EXPRESS |

| レビュー数 | 12件 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.3 |

| 提供会社 | トーテックアメニティ株式会社 |

EASY FILE EXPRESSの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

新しく入ってきた社員に対して、特に使用方法の説明などを行わずとも使用できているので、使用方法が感覚的に分かりやすいのだと思う。

デメリット(悪いポイント)

ファイルの削除タイミング(デフォルト値)の変更ができるといいのになと思ったりします。当初、プランごとの条件値である「送信数」の概念がわかりづらかった。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/easy-file-express/reviews/134160

▼ 従業員規模:100-300人未満

▼ 業種:建築・鉱物・金属

AD FILE

| サービス名 | AD FILE |

| レビュー数 | 5件 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.5 |

| 提供会社 | 株式会社ビットツーバイト |

AD FILEの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

かれこれ数年にわたり使用しています。容量の大きいファイルや機密性の高いファイルを送るときに使用しています。

デメリット(悪いポイント)

もうすこし費用が安いと良いと思います。グーグルワークスペースの機能がアップした際に、グーグルのビジネスユースと迷った時もありました。

▼ 企業名:しゃんおずん

https://www.itreview.jp/products/adfile/reviews/137256

▼ 従業員規模:20人未満

▼ 業種:デザイン・製作

【セキュリティで選ぶ】法人向けファイル転送サービスおすすめ5選

GigaCC ASP

| サービス名 | GigaCC ASP |

| レビュー数 | 48件 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |

| 提供会社 | 日本ワムネット株式会社 |

GigaCC ASPの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

ダウンロード画面をカスタマイズできる。設定した画像を背景に送ることでクライアントへの印象が大きく変わります。

デメリット(悪いポイント)

今でもバナーを設置できたり、背景を設定したり十分だがスタンプが送れたり、フォントのカラー変更ができたりもっと遊べたら面白い。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/gigacc-asp/reviews/154504

▼ 従業員規模:20人未満

▼ 業種:組合・団体・協会

Bizストレージ ファイルシェア

| サービス名 | Bizストレージ ファイルシェア |

| レビュー数 | 24件 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |

| 提供会社 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |

Bizストレージ ファイルシェアの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

クリエイターとファイルをやり取りする際には容量が大きくなりがちなので、2GBまで対応というのがありがたいです。

デメリット(悪いポイント)

ファイルアクセスがより分かりやすくなるといいと思います。現状でも十分使いやすいですが、より簡潔なUIだといいと思います。

▼ 企業名:合同会社未来創造商事

https://www.itreview.jp/products/bizsutorejishea/reviews/176120

▼ 従業員規模:20人未満

▼ 業種:情報通信・インターネット

Smooth File

| サービス名 | Smooth File |

| レビュー数 | 10件 |

| 満足度 | ★★★☆☆ 3.4 |

| 提供会社 | 株式会社プロット |

Smooth Fileの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

相手のメールアドレスに対し、大容量のファイルを圧縮して送信することが可能。コンシューマー向けのサービスもあるが、信頼性を担保できるためこちらを利用。

デメリット(悪いポイント)

ファイルをアップロードする時に何回かやり直すことが多いため、UIをシンプルにしてほしい。ファイルを選択し、アップロードを確定させるのが少し手間で古く感じ、直感的でないので間違える。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/smooth-file/reviews/5016

▼ 従業員規模:100-300人未満

▼ 業種:広告・販促

SECURE DELIVER

| サービス名 | SECURE DELIVER |

| レビュー数 | 9件 |

| 満足度 | ★★★★☆ 3.7 |

| 提供会社 | 富士フイルム株式会社 |

SECURE DELIVERの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

比較的簡単な操作でセキュアなデータ転送が可能になります。海外とのやり取りも多いですが、問題なく使用できます。

デメリット(悪いポイント)

時折サーバー側の事情でサービスが止まるときがあり、急ぎの際は少し困ることもあります。UIも特に分かりにくい点はないですが、もう少しモダンなデザインでもいいかなと思います。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/secure-deliver/reviews/160934

▼ 従業員規模:20-50人未満

▼ 業種:その他サービス

クリプト便

| サービス名 | クリプト便 |

| レビュー数 | 5件 |

| 満足度 | ★★★★☆ 3.9 |

| 提供会社 | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 |

SECURE DELIVERの評判・口コミ

メリット(良いポイント)

クライアントと資料のやりとりをする際に使用しました。追加があると、メールでお知らせしてくれるシステムになっているため、最新の資料を見逃すこともありませんでした。

デメリット(悪いポイント)

インデックスが存在しないので、単にクライアントからの「お知らせ」から資料をダウンロードする必要があった点がやや不便ではありました。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/kuriputobin/reviews/137188

▼ 従業員規模:1000人以上

▼ 業種:その他サービス

ファイル転送サービスの選び方と比較のポイント

①:一度に送信できる最大容量を確認する

ファイル転送サービスの選び方の1つ目としては「一度に送信できる最大容量を確認する」というものが挙げられます。

ビジネス用途では、大容量のデータファイルを頻繁に送信する必要があるため、十分なファイルサイズをサポートしているかは事前に確認することが重要です。

とくに、写真や動画ファイル、大規模なプロジェクトファイルなど、大容量データの取り扱いが多い業務には高い容量制限を備えたサービスを選択しましょう。

②:ファイルやデータの転送速度を確認する

ファイル転送サービスの選び方の2つ目としては「ファイルやデータの転送速度を確認する」というものが挙げられます。

ファイルの転送速度は、ビジネスの生産性に直接影響する要素であり、データの転送に時間がかかりすぎてしまうと作業の遅延につながる可能性があります。

ファイル転送サービスを選定するときには、そのサービスのアップロード速度や性能を評価し、ビジネスの要求を満たしているかを判断することが重要です。

③:セキュリティ対策機能の有無を確認する

ファイル転送サービスの選び方の3つ目としては「セキュリティ対策機能の有無を確認する」というものが挙げられます。

ビジネスシーンでの使用を前提とする場合、顧客情報などの機密データが外部に漏れてしまうと、事業や会社そのものに甚大な影響を及ぼす可能性があります。

パスワードでの保護はもちろん、エンドツーエンドの暗号化や多要素認証など、高度なセキュリティ機能を提供しているサービスを選択するようにしましょう。

④:料金プランやランニングコストを確認する

ファイル転送サービスの選び方の4つ目としては「料金プランやランニングコストを確認する」というものが挙げられます。

ファイル転送サービスには、小規模ビジネス向けの製品から大規模ビジネス向けの製品まであり、提供される機能やサービス形態によって価格帯は異なります。

長期的なランニングコストや追加料金の可能性を考慮したうえで、自社のニーズを確認しながら必要な機能や予算に合わせて適切なサービスを選択しましょう。

⑤:内部統制に活用できる機能の有無を確認する

ファイル転送サービスの選び方の5つ目としては「内部統制に活用できる機能の有無を確認する」というものが挙げられます。

とくに、ファイルアクセスの監視機能や使用履歴の記録、ユーザー権限の管理機能など、いつ誰がどのファイルを操作したのかを確認できる機能は重要です。

ヒューマンエラーが発生した場合でも、原因を素早く特定することができるため、データのセキュリティとコンプライアンスの確保に役立てることができます。

ファイル転送サービスのメリット

データの送受信業務を効率的に実施できる

ファイル転送サービスのメリットの1つ目としては「データの送受信業務を効率的に実施できる」というものが挙げられます。

従来の方法では時間のかかった大容量ファイルの転送も、ファイル転送サービスを利用することで素早く行うことができるため、業務の効率化に貢献します。

また、直感的なユーザーインターフェースの製品も多く、技術的な知識がない従業員であっても簡単に操作できるため、マニュアル作成の手間も省略できます。

物理メディアよりもコストや手間を削減できる

ファイル転送サービスのメリットの2つ目としては「物理メディアよりもコストや手間を削減できる」というものが挙げられます。

CDやUSBドライブなどの物理メディアを使用する場合、購入や管理・配送に関連する作業が発生してしまうため、コスト効率を悪化させる原因となります。

ファイル転送サービスを使用することにより、例えば、遠隔地にあるオフィスやクライアントに送信したい場合であっても、低コストで行うことができます。

高いセキュリティで安全にデータを送信できる

ァイル転送サービスのメリットの3つ目としては「高いセキュリティで安全にデータを送信できる」というものが挙げられます。

ビジネス用途のファイル転送サービスのほとんどは、重要なビジネスデータでも安全に転送することができるよう、高いセキュリティ強度で設計されています。

エンドツーエンドの暗号化やデータの監査追跡機能、他要素認証をはじめとするセキュアなログインプロセスなど、データ漏洩のリスク軽減に貢献します。

ファイル転送サービスのデメリット

データを外部に送信することになる

ファイル転送サービスのデメリットの1つ目としては「データを外部に送信することになる」というものが挙げられます。

ファイル転送サービスを使用するということは、データが社外のサーバーを経由することになるため、機密性の高い情報を転送する場合には注意が必要です。

そのため、ファイル転送サービスを使用するときには、あらかじめサービスプロバイダーのセキュリティ基準と信頼性を慎重に評価する必要があるでしょう。

ログの管理ができないサービスが多い

ファイル転送サービスのデメリットの2つ目としては「ログの管理ができないサービスが多い」というものが挙げられます。

ファイル転送サービスのなかには、ログの管理機能が備わっていない製品も多く、誰がいつどのファイルにアクセスしたかの追跡が困難になることがあります。

とくに、規模の大きい会社ほど、コンプライアンスの観点から、ログ管理の機能不足は大きな課題となってしまうため、機能の有無は事前に確認するべきです。

相手のセキュリティ次第ではデータを開けない

ファイル転送サービスのデメリットの3つ目としては「相手のセキュリティ次第ではデータを開けない」というものが挙げられます。

高度なセキュリティ対策を謳うファイル転送サービスのなかには、特定の環境や設定下でのみデータを開くことができるよう制限を設けている製品も多いです。

例えば、特定の暗号化技術や特殊なソフトウェアが必要な場合、これらの要件を受信する端末が満たしていなければデータの開封が困難になる場合があります。

ファイル転送サービスを使用するときの注意点

①:ファイルの送信元を確認する

まずは、ダウンロードするファイルが安全であることを確認します。

出所が明記されていないファイルや信頼できない送信元からのファイルなどは、ウイルスやマルウェアの可能性が無視できないため、絶対にダウンロードしないように注意しましょう。

②:ファイルのサイズを確認する

次に、ダウンロードするファイルのサイズを確認します。

動画データなどの容量の大きいファイルは、端末の記憶領域やネットワークに負担をかける可能性があるため、他の従業員を邪魔しない時間帯にダウンロードするなどで対策しましょう。

③:ダウンロード先を選択する

最後に、ダウンロードするファイルの保存先を選択します。

このとき、ダウンロードしたファイルを見失ってしまわないためにも、フォルダの構造は極力整理しておくのがおすすめです。見失ってしまった場合はOSの検索機能を活用しましょう。

まとめ:無料のファイル転送サービスはセキュリティに注意が必要!

今回は、大容量かつ無料で使えるファイル転送サービスの徹底比較に加えて、無料で使えるファイル転送サービスの安全性についても解説していきました。

重たいファイルも瞬時に転送できる便利なサービスですが、無料のサービスは、セキュリティや転送速度に懸念が残ることから、絶対に安全とは言えません。

とくに、機密データを取り扱うようなビジネスシーンでの利用に関しては、より高度なセキュリティを備えた信頼できるサービスの利用を検討しましょう。

投稿 【無料/有料】大容量ファイル転送サービスおすすめ15選!安全性や評判を徹底比較 は ITreview Labo に最初に表示されました。

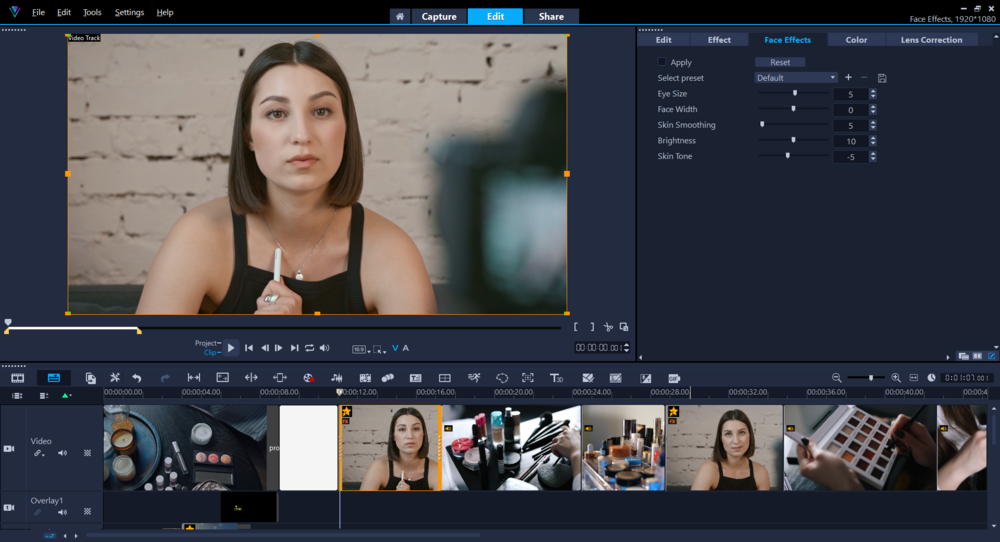

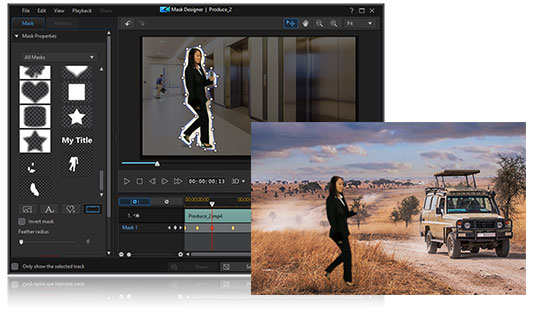

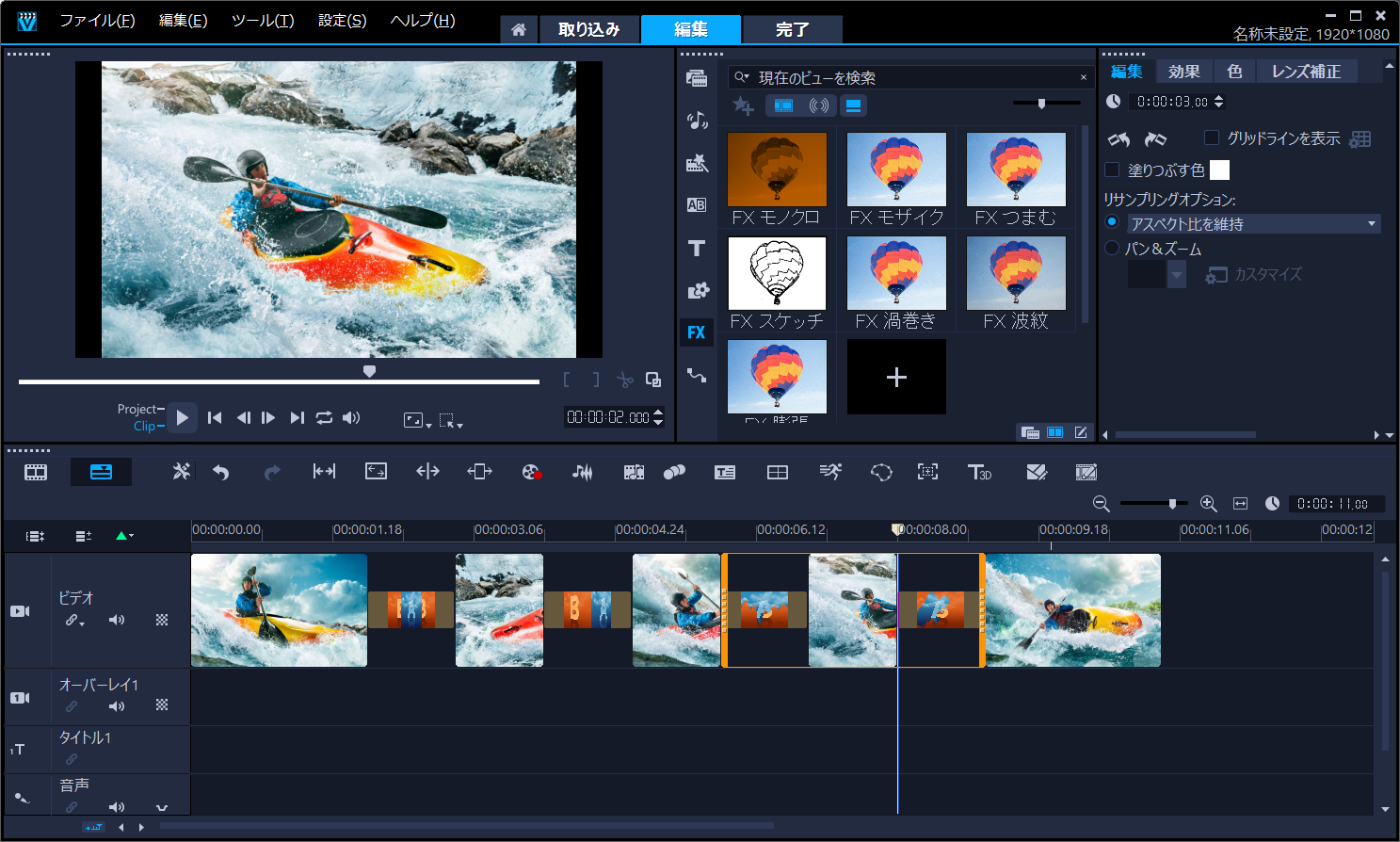

]]>投稿 【無料】動画編集ソフトおすすめ10選!利用者の口コミも紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、動画編集ソフトの商用利用の概要と、無料・有料ツールの中でも法人利用におすすめの動画編集ソフトをご紹介します。業務で使う動画編集ソフトを探している方は、ぜひ参考にしてください。

動画編集ソフトの選び方とポイント

動画編集するパソコンと要求スペックに注意する

動画編集ソフトを選ぶ際には、使用するパソコンのスペックが非常に重要です。

データ処理が重い作業のため、ソフトウェアの要求する環境やスペックを満たしていないと、

・ソフトウェアが正常に動作しない

・動作が遅い

・頻繁にフリーズする

などの問題が発生する可能性があります。

1.まずはOSの確認

まず、動画編集ソフトを選ぶ前に、自分のパソコンがWindowsかMacかを確認し、対応しているOSとバージョンをチェックしましょう。

Windows専用、Mac専用のソフトも多く、また、OSのバージョンによっては、ソフトウェアが対応していない場合があるため、最新のOSであっても動作保証されているかを必ず確認してみてください。

2.要求スペックの確認

次に、パソコンのスペックを確認しましょう。

動画編集ソフトで要求されるスペックの基本的な項目として、システムメモリ(RAM)、CPU、GPUを抑えましょう。

例えば、無償版利用も可能な高機能の動画編集ソフト「DaVinci Resolve 18」の要求環境(HD画質レベルでの編集)は以下になります。

・システムメモリ(RAM)

Mac : 8GB

Windows : 16GB

・CPU

Mac : M1 Mac(M1 Mac(MacBook Air、MacBook、Mac mini、iMac)

Windows :指定なし(推奨は3GHz以上)

・GPU

Mac : M1 Mac(M1 Mac(MacBook Air、MacBook、Mac mini、iMac)Windows:4GBのVRAM

参考:「DaVinci Resolve 16 最新推奨マシン環境」

処理の内容(HD画質か、4K画質かなど)によって推奨環境は異なるので、目的に合わせて環境を確認しましょう。

また現在持っているパソコンが必要環境を下回る場合、機能がシンプルなソフトを選ぶか、パソコンのスペックアップを検討しましょう。

機能性および拡張機能

ほとんどの動画編集作業で必要とされる基本機能(カット、トリミング、トランジションの追加、テキスト挿入、エフェクト追加など)があるかは最低限確認しましょう。

その上で、目的に合わせた機能(例えばYoutube動画の場合は字幕機能が使いやすいかどうか)、プラグインによる機能拡張の充実度などを確認しましょう。

セキュリティ

動画制作には個人情報や機密性の高い内容が含まれることもあるため、セキュリティ面での信頼性は選定基準として欠かせません。

特に無料の動画編集ソフトを使用する場合、ウイルスやマルウェアのリスクが伴うことがあるため、以下の点に注意しましょう。

・開発元の信頼性:ソフトの開発元が信頼できる企業かどうかを確認します。大手企業や長年にわたって信頼されている開発元から提供されているソフトウェアは、セキュリティ面でのリスクが低い傾向にあります。

・ダウンロード元の安全性:公式サイトからのダウンロードを心がけましょう。非公式サイトからのダウンロードは、ウイルスやマルウェアが添付されているリスクがあります。

・ユーザーレビューと評判:他のユーザーのレビューや評判も参考にします。

・アップデートの頻度と対応:定期的にセキュリティアップデートが提供されているかも確認しましょう。

有料版の有無

無料の動画編集ソフトには、有料版の利用を前提とした無償版の提供がされているものが多くあります。

無償版で完結できれば問題ないですが、機能制限やウォーターマーク(透かしやロゴ)がつくものがあるなど、目的によっては使えない場合もあります。

まず無償版を利用してみて、ソフト自体が使いやすい場合は有料版での利用も検討しましょう。

また、有料の動画編集ソフトには継続的な支払いが必要な「サブスプリクション形式」と、一度きりの支払いで対応できる「買い上げ形式」があります。利用期間や予算上限を検討しつつ、無料ツールとの比較を行ってみましょう。

商用利用できる無料の動画編集ソフト3選

動画編集ソフトについて、まずはお得に利用できる無料ソフトを探している人も多いでしょう。そこでまずは、商用利用が可能であり、無料で使えるおすすめの動画編集ソフトをご紹介します。

DaVinci Resolve

Davinci Resolveは、Blackmagic Design社が提供している動画編集ソフトです。プロ顔負けの動画編集が行えるほか、多彩な素材を商用利用できます。

作業データをクラウドで共有できることはもちろん、業務用として使用できるのが特徴です。有料版のDavinci Resolve Studioもありますが、無料版だけでも十分対応できるでしょう。そのため、まずは無料ツールからインストールするのがおすすめです。

DaVinci Resolveの参考レビュー、口コミ

動画編集を無料で始めるならばおすすめのソフト

有料版と無料版があるが、無料版でも十分な機能が使えます。

一部10bitの動画やエフェクトが一部制限されるなど無料版で出来ないことがありますが、通常使用する分にはほぼ使わないようなプロ級な機能ばかりです。

通常に動画編集や色調整等で使う分には無料で十分使える。

参考:https://www.itreview.jp/products/davinci-resolve/reviews/145236

無料で動画編集するなら間違いなくおすすめ

無料で十分すぎる機能が使えます。

初心者向けではないですが、どうせ本格的に編集するのであれば最初からこれを頑張って覚えることをお勧めします。

カットやフェード、テロップ等の基本的な編集だけでも十分価値はありますが、トラッキングやカラーグレーディングが本格的に行えます。無料で本格的に使用するのであればこれ以外の選択肢はありません。

参考:https://www.itreview.jp/products/davinci-resolve/reviews/134551

VideoProc Vlogger

VideoProc Vliggerは、Digiarty Software, Inc.が提供しているPC版の動画編集ソフトです。業務用動画の編集に必要なクロマキー合成や高画質出力にも対応しています。

また、提供されている素材はすべて商用利用でき、サイト内では初心者向けの編集チュートリアルも公開中です。

公式サイト:https://jp.videoproc.com/video-editor/

VideoProc Vliggerの参考レビュー、口コミ

動画の編集に利用

・トリミングと字幕しか使わないが、動画の編集が簡単だった。

その理由

・動画編集をこのアプリで初めて行ったが、それっぽいタブを選ぶだけで思い通りにできた。内視鏡の動画は撮影したPCのアプリでしか編集できないと思っていたが、問題なくできた。

編集した動画をさらに編集することができるのが良いと感じた。

参考:https://www.itreview.jp/products/videoproc/reviews/165417

作業時間が2割短縮

動画の編集もシンプルなものであれば、非常に簡単にできるので便利です。またサブスクタイプのソフトではありませんが、アップデートも頻繁に行ってくれており、少しずつ良くなっている印象です。特に動画の編集で抜き出しの作業をこちらのソフトでやるだけで作業時間帯が2割近く短縮できました。

参考:https://www.itreview.jp/products/videoproc/reviews/165417

VLLO

VLLOは、vimosoftが提供しているスマホ・タブレット版の動画編集ソフトです。PCで利用する動画編集ソフト顔負けの機能を有しており、画像分割や素材挿入をクリック操作で実現できます。

アプリ内に搭載されている素材は、基本的に著作権フリーです。また有料版にすると、さらなる素材や拡張機能を利用できます。無料ツールだけでも十分な編集が行えるので、スマホ・タブレット利用を検討している方におすすめです。

公式サイト:https://www.vllo.io/

商用利用できる有料の動画編集ソフト7選

法人利用するため、しっかりと有料動画編集ソフトの利用を検討している人もいるでしょう。次に、商用利用可能であり、無料ツールよりも機能性に優れている有料ツールをご紹介します。

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Proは、Adobe社が提供しているPC版動画編集ソフトです。さまざまなクリエイティブソフトを提供しているAdobeが作成したツールということもあり、充実した機能を利用できます。

また、商用利用できる素材が豊富にあるほか、拡張機能として個人・法人が作成した素材もオープン化して提供しているのが特徴です。企業向け動画編集ソフトの中でも知名度が高く、高品質な編集環境を整えられます。

・Adobe Premiere Proの参考価格

法人向け単体プラン:4,380 円/月

・Adobe Premiere Proのユーザーレビュー

動画は結局プレゼンなので、どういうストーリー展開で落とし込んでいくかが大事。

引用:Adobe Premiere Proへのレビュー「動画作成ならプレミアプロ」より

撮影しただけでは、それをうまく表現できないので、動画を編集して分かりやすく重要な部分を目立たせ、落とし込みにつなげていく。

そういった作業が容易に効果的にpremiereなら行えている。

Filmora

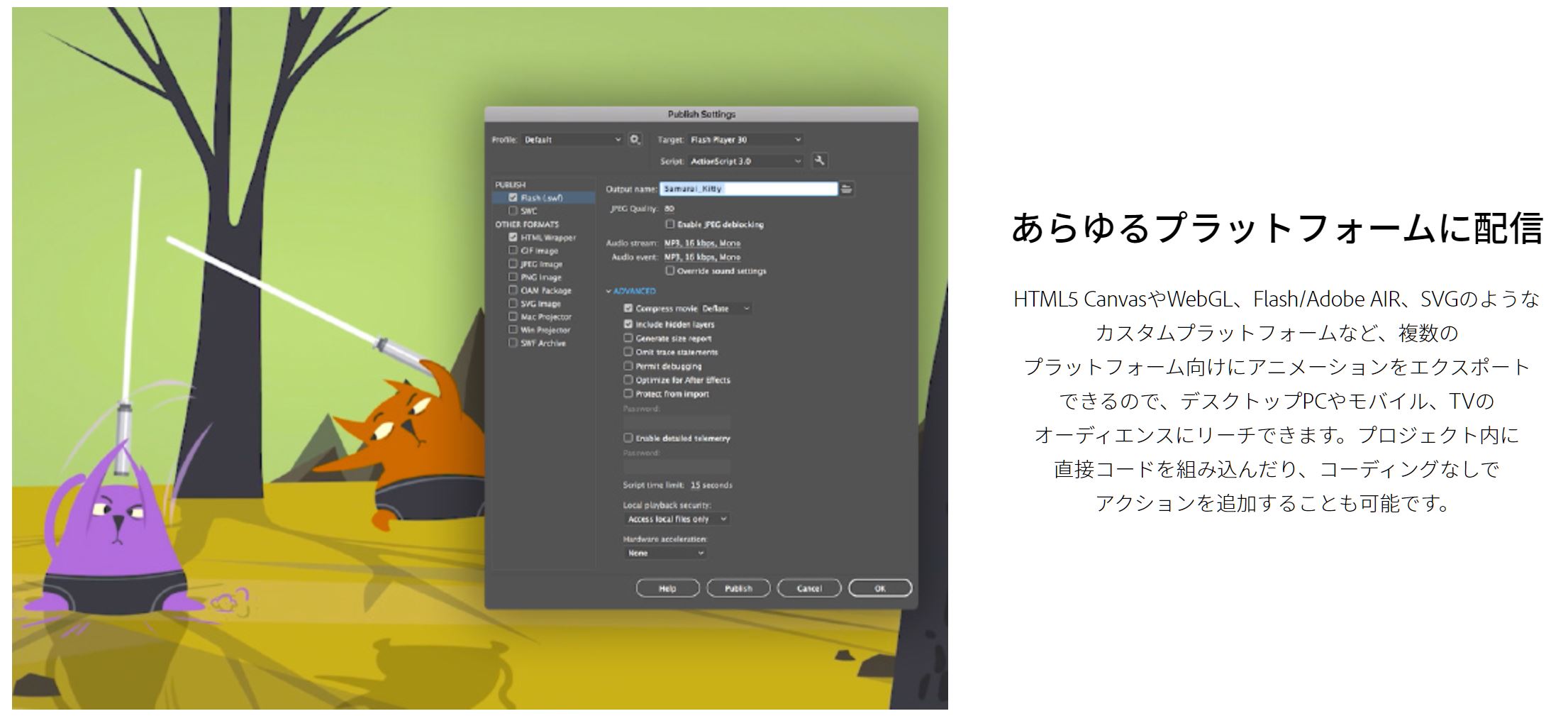

Filmoraは、Wondershare Technology社が提供しているPC版の動画編集ソフトです。充実した素材が商用利用できることはもちろん、拡張機能として素材サイト自体を提供しているなど、バージョンアップするたびに動画の表現方法を増やせます。

初心者から中級者をターゲットにしており、直感的な操作で動画を編集できるとして世界8500万人にりようされているツールです。

・Filmoraの参考価格

ビジネス向け3ヶ月プラン:3,480円/月

・Filmoraのユーザーレビュー

ドラッグで簡単にデータをインポートできるし、編集することが可能。使用感としては説明書が不要なくらい簡単です。ボイスやバックサウンドなども併せて編集可能なのでオススメのツールになります。金額以上の評価は感じることができると思います。

引用:Filmoraへのレビュー「初心者も使える動画作成ツール」より

LetroStudio

アライドアーキテクツ社が手掛ける動画制作サービス「LetroStudio」では、インハウス動画制作に必要なツールを提供するだけでなく、企画から振り返りまでを含めた一気通貫のサービスとして提供しています。月額利用料金内で、専任のコンサルタントがつき、動画制作を1からサポートし、動画づくりのコツやテンプレートの活用法をレクチャーしてくれます。動画制作に関して社内に詳しい人がいないような企業にとっては大きな助けになるでしょう。

・LetroStudioの参考価格

お問い合わせ

・LetroStudioのユーザーレビュー

別の動画作成サービスからLetoroStudioに乗り換えた者の意見として、率直に言って非常に使いやすいです。

引用:LetroStudioへのレビュー「Web広告やフィード投稿目的の短尺動画作成に最適」より

サービス乗り換えにあたって同様の動画生成ツールの情報収集を行い、各種サービスのダッシュボードの操作感までを把握していますが、総合的に考えてLetoroStudio以上のツールは他にありませんでした。

VIDEO BRAIN

オープンエイト社がてがける「VIDEO BRAIN」は初心者でも作りやすい動画制作ツールを一式提供しています。シーン別やデバイスに選べるテンプレートを3,300本以上、動画に必要な画像やBGM、スタンプなどの素材は別のサイトと提携して1,000万点以上を用意。さらに、パワーポイントのデータを自動で動画用に再編集したり、音声字幕の自動生成などもプラン内で利用可能です。

・VIDEO BRAINの参考価格

お問い合わせ

・VIDEO BRAINのユーザーレビュー

テンプレートの種類がとても豊富なので動画を作成したことがない方でも、それっぽい動画が簡単に作成できます。

引用:VideoStudioへのレビュー「初心者でも簡単に動画を作れるツールです!」より

音声データの種類も多く、画像や動画素材も有料のものもありますが、ツール内で検索とアップが完結するのでありがたいです。パワーポイントを使用したことのある方であれば、感覚的に動画制作ができると思います。

ツールのアップデートも常に行われていてどんどん進化しているので、これからさらに使いやすくなるツールだと思います。困った時はご担当者様が親身になって相談にのってくださるので、安心してサービスを利用できています。

Video Studio

コーレル社が提供する「Video Studio」は、コストパフォーマンスに優れた動画編集ソフトとして人気を集めています。直感的な操作で動画編集ができるため、あまり動画編集をやったことがないという方でも無理なく思い通りに編集作業を完遂できます。

・Video Studioの参考価格

お問い合わせ

・Video Studioのユーザーレビュー

ECサイトを運営しており、商品の紹介動画をたくさん編集をします。その際にパートさんなど全くの動画編集初心者でもすぐに使いこなせるようになれるのが、多くの動画をつくる予定があるので大変助かります。慣れれば日に数十本仕上げられるようになるので売上向上には欠かせないツールになってます。

引用:Video Studioへのレビュー「格安簡単な動画編集ソフト」より

PowerDirector

PowerDirectorは、サイバーリンク社が提供する動画編集ツールです。かんたんな操作で初心者でもすぐに使いこなすことができ、カット、タイトル、トランジション、エフェクトに加え、PowerDirector365ではすぐに使える豊富なロイヤリティフリー素材を利用することができます。無料版も提供されているため、操作感を事前に試すことができます。

・PowerDirectorの参考価格

PowerDirector 365:6,200円(12か月/サブスプリクション版)

・PowerDirectorのユーザーレビュー

・スマホ版を使用しているが年3700円と格安。

PowerDirectorへのレビュー「スマホアプリを使用している。移動中も編集できてありがたい。」より

・効果音やデータセットもあって初めての人にとっても使いやすい仕様

・編集後の動画データもアプリからすぐにクラウドに保存できる

・youtubeや動画サービスに合わせた画面設定が可能

EDIUS

EDIUSは、Grass Valley K.K社が提供するPC版の動画編集ソフトです。映像業界に精通しているGrass Valleyは、撮影カメラやメディアワークフローなど充実した映像サービスを提供しており、EDIUS自体もプロ向けの機能を利用できます。

ただし、EDIUSの個人向け・ビジネス向けプランは商用利用の対象ですが、アカデミックプランは個人利用のみに対応しているので注意が必要です。

公式:https://www.ediusworld.com/jp/

動画編集ソフトを比較して納得の製品を導入しよう

動画編集ソフトは無料ツール・有料ツールによって価格や機能、拡張性が異なります。ただし、無料ツールの中にも有料ツール顔負けの機能が搭載されているのが特徴です。そこで、まずは気になる動画編集ソフトを抽出し、デモ版の利用を経て、どのソフトを導入すべきか検討してみましょう。

投稿 【無料】動画編集ソフトおすすめ10選!利用者の口コミも紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

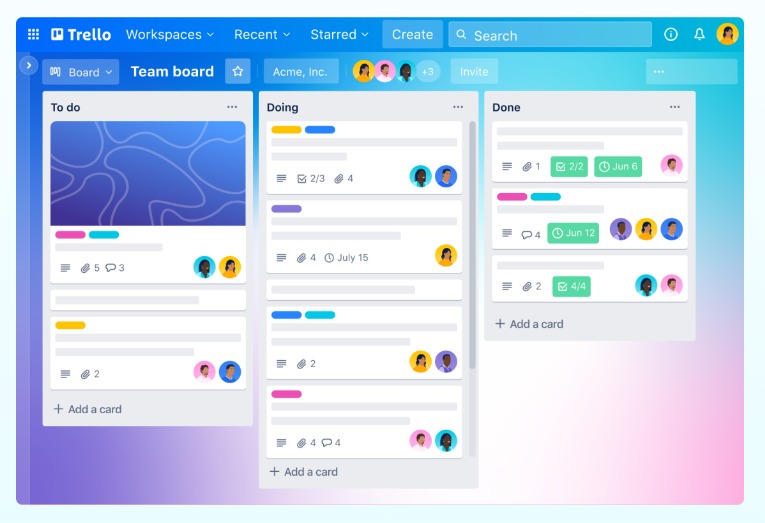

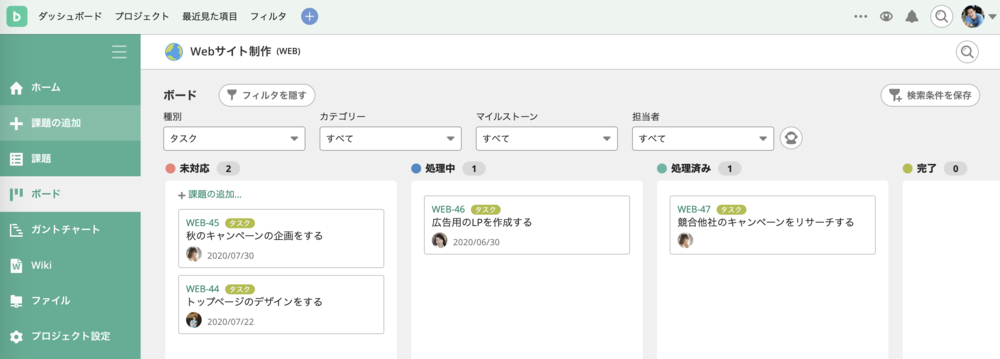

]]>投稿 個人利用でおすすめのオンラインストレージ(クラウドストレージ)8選!価格や容量は? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>筆者の周りでも、企業で働きながら週末は自分の理想とする取り組みに対しプロジェクトベースで参加するといった方も増えています。もちろん、仕事に限らず趣味や学校関係などでもさまざまな取り組みがなされるでしょう。

そんな「企業活動以外のプロジェクト」を進める際に課題となるのが「情報の共有方法」です。資料を共有する際、社内であればファイルサーバ等のインフラが構築されているためスムーズな対応が可能となりますが、個人同士がつながるプロジェクトでは、そのようなインフラはもちろん用意されていません。

そんなときに役立つツールが「オンラインストレージ」です。自前でサーバなどを準備することなくクラウド上のサービスを利用することで、だれでも手軽に情報共有を実現できます。

本記事では、企業活動以外のさまざまなプロジェクトで情報を共有する必要のある個人を対象に、気を付けるポイントや「個人利用でおすすめのオンラインストレージ」をご紹介していきます。

個人向けクラウドストレージの活用場面とメリット

1.複数デバイスでデータ共有できる

近年、デバイスの多様化により、スマホのみならず、PCやタブレットなど複数のデバイスを用途によって使い分けている方も少なくないでしょう。例えば、自宅やオフィスではPCで文書を作成し、電車での通勤時間にスマホでPCで作成した文書を見直すなどのようにです。

従来であれば、PCで作成した文書はメールでスマホに送信する必要がありました。しかし、クラウドストレージを使用すれば、スマホやPC、タブレットといった複数のデバイスから同じ文書や画像にアクセスでき、編集も可能です。

また、複数人がアクセスするデータを置いておくのにもクラウドストレージは便利です。様々なデバイスからアクセス権を付与された個人が自由にアクセスでき、新規のデータ作成や編集が可能です。

2.HDDなどのバックアップ作業が不要になる

通常、HDDにのみ保存されているデータは、PCやスマホ等のデバイスが故障した際に備えてバックアップが必要となります。しかし、クラウドストレージであれば、クラウド上にデータを保存できるため、デバイス故障に備えて小まめにバックアップを取る必要はなくなります。

また、バックアップ作業は時間がかかる上に、手間が多い作業です。そのため、日頃からクラウドストレージへの保存を心がけることで、バックアップにかかる工数の削減に繋がります。

3.無料もしくは安価で導入できる

クラウドストレージは、保存できる容量によって金額が異なるのが一般的です。しかし、比較的安価、もしくはある一定の容量までは無料で利用できるケースも多いです。

例えば、Googleが提供しているGoogleドライブは、15GBまでは無料で利用可能です。また、100GBまでは月額250円、200GBまでは月額380円と安価な料金で利用できます。

一方で、外付けHDDなどの物理的なストレージを購入した場合は、容量にもよりますが、数万円するものも普通にあります。また、破損してしまったらおしまいのリスクも伴います。そのため、無料もしくは安価に利用できるクラウドストレージの方がおすすめです。

4.デバイス買い替え時のデータ移行の手間がなくなる

スマホやPCは長く使用しているとバッテリーの性能が低下するため、数年おきに買い替える方が多いでしょう。

新しいデバイスにデータを移行する際、旧デバイスのHDD内にデータが残ったままであると新デバイスへのデータ移行に時間がかかってしまいます。データ量にもよりますが、データ量が膨大だと移行完了に数時間かかるケースもあります。

しかし、クラウドストレージを日頃から活用していれば、大切なデータはクラウド上に保存されているため、データ移行は短時間で完了するでしょう。

個人向けオンラインストレージを選ぶ際に気を付けるべきポイントは?

1. まずは無料プランを検討

オンラインストレージを個人で導入する場合、利用コストが気になるポイントです。

一般的にビジネスユースでオンラインストレージを活用する場合、セキュリティやサポートが脆弱な無料サービスは選択肢に入らないことが多いですが、個人利用の場合は、まずは無料で利用できるサービスを検討してみましょう。

個人利用であっても、スマートフォンやPCの利用方法が変わるなどで、無料で利用できる範囲を超えるストレージの環境が必要となる場合があります。

こんな場合におすすめなのが、無料プランも提供しているが、アップグレードで有料プランも提供しているサービスです。

ファイルが少ない方は無料プランを活用し、データ保有量が多くなってきた場合には有料プランに切り替えることで容量の状況に合わせてコストパフォーマンス良く利用することができます。

2.ストレージの容量

ストレージの容量は、多い方が安心です。しかし、個人利用の場合、利用コストが気になるところだと思います。

そこで、おすすめなのが、無料で使用できるストレージ容量が大きいクラウドストレージの選択です。無料で使用できるストレージ容量が5GB以上あると画像の保存や文書の保存に安心です。

具体的なサービスとしては、Googleドライブ(無料プランの保存容量:15GB)やOneDrive(無料プランの保存容量:5GB)、box(無料プランの保存容量:10GB)などがあります。もしも、無料プランでストレージ容量が足りない場合は、各種クラウドストレージの有料プランの料金と容量を比較して、最適なサービスを選びましょう。

3.セキュリティの強度

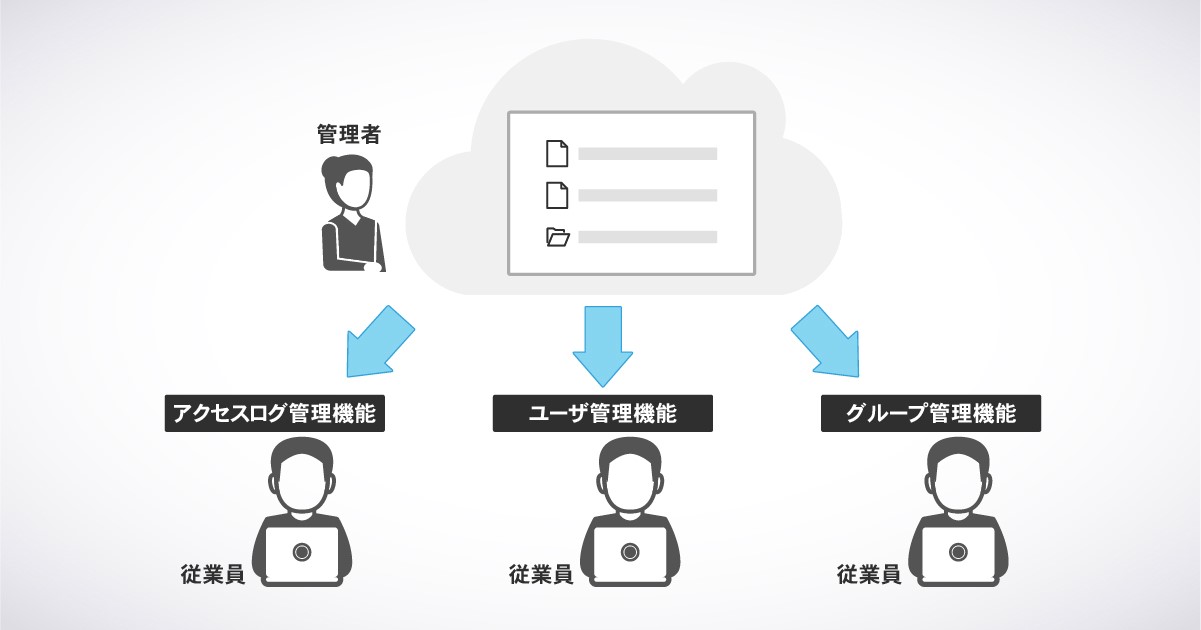

個人でオンラインストレージを利用するといっても、プロジェクト内だけの秘密にしておきたい情報を扱う場合も多いかと思います。そんな場合に気になるのが、セキュリティです。

企業が求めるような権限管理やアクセスログの取得といった機能は必要ないかもしれませんが、不正アクセスを受けて情報漏えいするような脆弱なオンラインストレージの利用は避けたいところです。

セキュリティレベルを判断する上では、利用している企業数や、サービス提供企業の技術力を基準にするのも一つの方法です。

4.データの保存期間

個人でオンラインストレージを利用する場合、無料プランで利用される方も多いかと思います。その場合、データの保存期間が決まっている製品があります。

無料ストレージでよく使われるfirestorageは、データの復元の対応を行っていないため、データのバックアップとして利用するのには適していないかもしれません。

5.機能性や利便性

機能面も重要な判断基準の一つです。特に「同期のタイプ」「共有機能」「ファイル管理の利便性」の3つの観点は、利用用途に応じて細かく確認しましょう。以下、それぞれの特徴について解説します。

始めに「同期のタイプ」に関しては、利用シーンに応じて「同期型」と「非同期型」のどちらが適しているかを見極めることが重要です。同期型オンラインストレージは、リアルタイムでのデータ同期が必要な場合に最適で、複数のデバイス間での作業をスムーズに進められます。これに対して、非同期型オンラインストレージは、特定のデータを任意のタイミングでアップロード・ダウンロードしたい場合、特に画像や動画などの大容量ファイルの管理に適しています。

次に「共有機能」では、第三者とのファイル共有の有無がポイントとなります。特定の人と編集を共有する場合は、編集権限を細かく設定できるオプションがあるサービスが便利です。また、一時的にファイルを公開する場合は、パスワード保護や有効期限の設定が可能なサービスが安心です。

最後に、「ファイル管理の利便性」も大切な要素です。特に、オンラインで直接ファイルを編集したり、プレビューする機能があるかどうかは、ストレスなく利用できるかに大きく影響します。文書やスプレッドシートを頻繁に使用する場合、これらをオンラインで直接編集できる機能は、作業効率を大幅に向上させられます。

6.デバイスとの親和性

オンラインストレージを選ぶ際には、使用しているデバイスとの親和性も大きなポイントとなります。なぜなら、親和性が高いほどデバイスとストレージ間の連携がスムーズになり、効率的運用と管理が実現できるようになるからです。

例えば、iPhoneやMacを主に使用している場合、iCloud Driveはシームレスにデバイス間でファイルを同期し、管理可能です。また、Windowsユーザーであれば、OneDriveがPC内のファイルと同じように扱え、既にシステムに統合されているため非常に便利です。AndroidユーザーやGoogleサービスを頻繁に使用する人には、Googleドライブがおすすめです。

デバイスの種類や使用頻度に応じて最適なオンラインストレージを選択することで、ファイルの自動バックアップや異なるデバイス間でのスムーズな同期が可能になります。

また、自分が普段から利用しているサービスやアプリケーションと連携しやすいオンラインストレージを選ぶことで、より効率的かつ快適にデータ管理を行えます。

おすすめの個人向けオンラインストレージ8選

Dropbox

オンラインストレージの草分けともいえる「Dropbox」は、無料で気軽に使えるサービスです。無料プランのDropbox Basicは容量が2GBと少ないのですが、有料サービスにアップグレードすることも可能です。Dropbox Plusの場合、月額1,200円で2TBのストレージ容量を利用可能です。

また、ネットから即時に無料プランから有料プランにアップグレード可能なことから、容量が足りない時に簡単に容量アップが実現できる点も魅力です。

Dropboxは、法人ユーザーも多く、セキュリティも万全なことから、個人利用でもおすすめできるオンラインストレージです。

| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |

|---|---|---|

| Basic | 無料 | 2GB |

| Plus | ¥1,200/月 | 2TB |

| Essentials | ¥2,200/月 | 3TB |

| Business | 1ユーザーあたり¥2,400/月 | 1チームあたり9TB |

※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属

Dropboxの参考レビュー、口コミ

無料プランがあるのが嬉しい

優れている点・好きな機能

・無料プランでも2Gまで使える

・初めてでも直観的に操作ができる

その理由

・無料プランでも容量が大きくありがたい

・UIがシンプルで分かりやすい

参考:https://www.itreview.jp/products/dropbox-business/reviews/180536

Google Drive

Googleからもオンラインストレージとして使える「Google Drive」が提供されています。Googleがリリースしているさまざまなアプリの中に含まれていることから、GoogleフォトやGmailと同じような感覚で気軽に使うことができます。

認知度の高いサービスであり、無料で15GBまで使えるので、導入しやすいサービスとなっています。もちろん有料アップグレードも可能です。Google Driveの有料版は何種類かのグレードがありますが、個人利用ではBasic(月額250円、容量100GB)、Premium(月額1,300円、容量2TB)がおすすめです。自分が使う容量に合わせてグレードを選ぶことができるのもうれしいですね。

| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |

|---|---|---|

| 個人向け (料金なし) | 無料 | 15GB |

| Google Oneベーシック | ¥2,500/年 | 100GB |

| Google Oneスタンダード | ¥3,800/年 | 200GB |

| Google Oneプレミアム | ¥13,000/年 | 2TB |

GoogleDriveの参考レビュー、口コミ

クラウドのドキュメント・データ管理はこれ1つで十分です!

クラウドのドキュメント・データ管理ツールとして十分すぎる機能がありますが、最も良いのはフォルダの階層分けのカスタマイズがしやすく、ファイルの移動もドラックアンドドロップでできるところです

参考:https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/180814

無くてはならないものになった

Googleのサービスだけあり、かゆいところに手が届き高レベルの満足度が得られるところが良い。ストレージの問題を解決して、どこからでもアクセスできるようになったので仕事の場所を選ばなくなり、また確認作業など大幅な時間短縮につながった。

参考:https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/180130

OneDrive

「OneDrive」はMicrosoftが提供しているオンラインストレージサービスです。標準でPCのエクスプローラーからファイル操作が可能となっており、使いやすさが魅力のサービスです。

無料の容量が15GBから5GBに減ってしまったようですが、同社が提供するOSのサブスクリプションサービス「Office365」を導入している場合、無料で1TBを使うことができます。OSでWindowsを採用している場合、心強いサービスです。

| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |

|---|---|---|

| Microsoft 365 | 無料 | 5GB |

| Microsoft 365 Basic | ¥2,440 /年 | 100GB |

| Microsoft 365 Personal | ¥14,900 /年 | 1TB |

| Microsoft 365 Family | ¥21,000 /年 | 1TB×6ユーザ |

※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属

OneDriveの参考レビュー、口コミ

Windwosとの相性良好

Microsoft製のクラウドドライブとして10年以上使っていますが、最近のものはエクスプローラーとの兼ね合いが安定してきました。※初期のものはバックグラウンドでの動作の異常終了が目立っていました。Office365に標準で1TBの容量が付与されていて、ユーザーファイルのバックアップ等に活用しています。

参考:https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/178209

約1年使用してのレビューになります。

Windowsに標準で搭載されています。エクスプローラ感覚でクラウドサーバーのデータをアップ、ダウンロードできること、共有できることが魅力です。無料で試用できるので、まずは使い勝手を確認してみて、それから本格使用に移ってもいいでしょうね。

参考:https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/177770

box

「box」はセキュリティ面で定評があるオンラインストレージです。共有リンクを使用して取引先とファイル共有する際っは、パスワードや有効期限を設定できます。さらに、高度なレポート機能があり、アップロードやダウンロード、閲覧といったアクセス履歴をワンクリックで確認できます。

容量無制限のコースは月額1,881円となっていますが、無料プランも用意されており、10GBの容量があります。無料での容量が大きく、有料版への移行もできることがおすすめのポイントです。

| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |

|---|---|---|

| box Businessプラン | 1ユーザーあたり15ドル/月 | 無制限 |

boxの参考レビュー、口コミ

操作性そのままに容量気にせずサクサク使える

クラウド保存であることからファイル保存容量を一切気にせず業務ができるのは大変ありがたい。またWebブラウザでも閲覧・利用・編集ができるため、部門メンバーで同じファイルを同タイミングで開き、MTG中にリアルタイムで編集などができるので業務が捗る。特に会議の議事録作成シーンではこの機能があることで、メンバー同士でフォローがリアルタイムでできるので良い。

参考:https://www.itreview.jp/products/box/reviews/181143

安全に使用できるオンラインストレージサービス

現在、社内のクライアントサーバーのクラウド化を検討しているが、オンラインストレージの中でも、普段からファイルの受け渡しやプロジェクトメンバー間での共有ツールとして利用している本製品が第一候補に挙がっている。

オンラインストレージサービスのシェアも高く、その分安心感がある。

参考:https://www.itreview.jp/products/box/reviews/177016

iCloud Drive

「iCloud」はiPhoneやiPadといったApple社の製品を利用されている方に付与されるデータストレージサービスです。

Apple IDがあればアクセスすることが可能で無料で5GBの容量を使うことができます。容量の追加も容易で50GBで月額130円、200GBで月額400円、2TBで月額1,300円と価格もリーズナブルです。

懸念されるのが非Apple製品ユーザーとの連携ですが、「Windows用iCloud」もリリースされていますので、ダウンロードすることでデータの共有も可能です。

| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |

|---|---|---|

| iCloud+5GBプラン | 無料 | 5GB |

| iCloud+50GBプラン | ¥130/月 | 50GB |

| iCloud+200GBプラン | ¥400/年 | 200GB |

| iCloud+2TBプラン | ¥1,300/年 | 2TB |

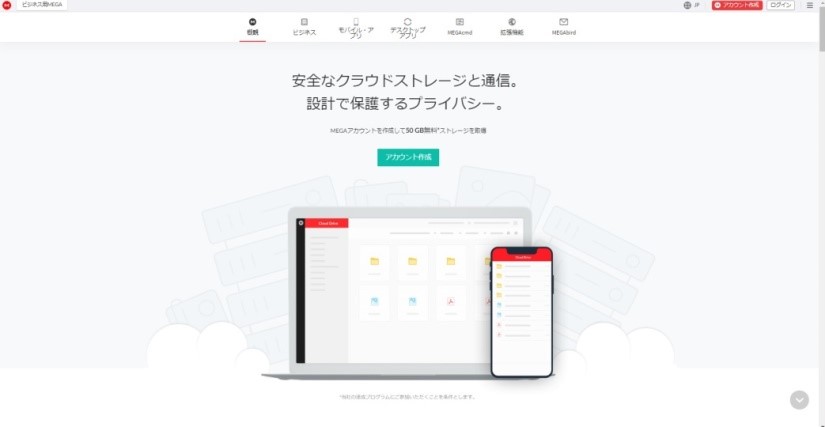

MEGA

MEGAは無料プランで20GB使える、容量が魅力のオンラインストレージです。ビジネス向けの「MEGA PRO I」は、容量1TBかつ最大ファイルサイズが無制限という大きな特徴があります。

共有フォルダとしても十分使用可能な容量ですが、最大ファイルサイズ無制限という特徴を踏まえると、「大容量のファイルの共有」において強みを発揮します。

有料プランの価格も、ストレージ量によって金額が細かく変わるので、使用容量によってコストを柔軟に変更させたい方向けのサービスです。

| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |

|---|---|---|

| フリー | 無料 | 20GB |

| Pro | ¥16,301〜¥48,907/年 | 2〜16TB |

| Pro Flexi | ¥2,445〜/月 | 3TB〜10PB |

※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属

MEGAの参考レビュー、口コミ

無償利用可能な大容量クラウドストレージ

優れている点・好きな機能

・上限50GByteまで使用可能なため、大量のデータを保管することができる。

・チーム内でファイルの共用が容易。

・MegaSyncアプリを使用すると、ローカルディスクとクラウドを自動で同期でき、手間いらず。

参考:https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/150787

DROPBOXと比較。大容量オンラインストレージ

DROPBOXが2GBの無料ストレージ容量でスタートし、友達に紹介することを通して最高16 GBに増えますが、MEGAは無料アカウントでも20GBもあります。

MEGAは、セキュリティ対策もしっかりしており「エンドツーエンド暗号化」を採用し、データが盗まれたとしても、暗号化されているので情報が漏れるリスクを軽減できるため、安心して使用する事ができ、ファイルの共有アクセスの許可の設定があるため、アクセス権限で読み取り専用、読み取り/書き込みなど共有者によって権限を変更する事ができるので役職や部署に応じて接続できるファイルを分ける事が出来ます。

参考:https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/165189

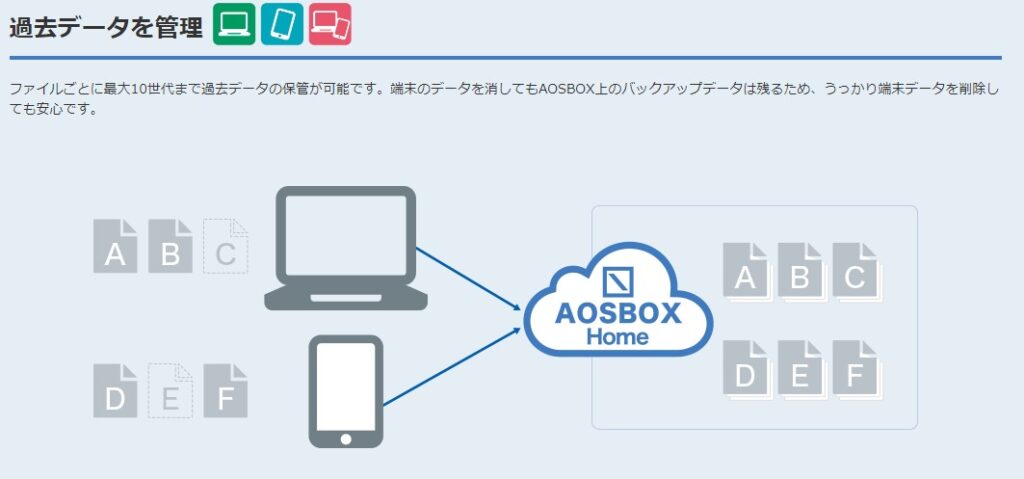

AOSBOX Home

AOSBOX Homeは法人向けストレージを提供するAOSデータが個人向けに提供するプランです。月額500円から大容量のオンラインストレージを使うことができます。

パソコン1台のみ、もしくはモバイル3台であれば容量無制限(1ファイルの最大保存容量15GB、1ヵ月の最大保存容量が500GB以内の場合)で利用することができます。パソコン+モバイル各3台を接続して使う場合は100GBまでのストレージとなっています。

AOSBOXの参考レビュー、口コミ

操作が簡単で価格も抑えられる

価格が非常に安いと感じました。もともとはITベンダー経由でAzureにバックアップをしておりましたが、数か月分の費用で年間利用ができるため、回収までの期間が非常に短かったです。

特にコールドバックアップであれば、即時の復旧は出来ませんが、その分費用も抑えられているので、データの重要性によってプランが検討できます。

バックアップ対象の設定、リストア方法なども簡単なので、念のためバックアップなどに使うことも可能かと思います。

参考:https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/99853

手軽にクラウドバックアップを構築できる製品

優れている点・好きな機能

・簡単に設定ができる点

・通常ストレージorコールドストレージを予算や容量によりチョイスできる

・1度設定すれば、年次でライセンス更新さえすれば基本的にメンテナンス不要

その理由

・Windows環境のPCやサーバーにアプリケーションをインストール、対象データとスケジュールのみ設定すればあとは全自動でバックアップ可能という簡単な製品

参考:https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/160042

firestorage

オンラインストレージの老舗であるfirestorageは、無料で使える便利なサービスです。ただ、無料で利用できる分、広告が多く配置されているため、ややサイトが見づらい傾向があります。操作性が気にならないのであれば、気軽に使えるため候補のひとつに加えてもいいでしょう。

まとめ

本記事では、個人でオンラインストレージを選ぶ際のポイントとなる、「価格」や「ストレージ容量」、「セキュリティ」などを踏まえ、おすすめ個人向けオンラインストレージをご紹介しました。自分にあったオンラインストレージを選定する一助になれば幸いです。

また、個人で利用する方でも、特にセキュリティが気になる方は、法人向けのオンラインストレージを利用することをおすすめします。

投稿 個人利用でおすすめのオンラインストレージ(クラウドストレージ)8選!価格や容量は? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ウェビナーとは?今さら聞けない基礎知識からミーティングとの違いまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「ウェビナーとウェブミーティングの違いを知りたい」

新型コロナの影響によりリモートワークが普及した昨今、各種セミナーや勉強会についても、オンラインで実施するウェビナーへと移行する流れが加速しています。

オフラインのセミナーよりも気軽に参加することができるウェビナーですが、具体的な開催手順や参加の方法がわからないという方々も多いのではないでしょうか?

本記事では、そんな今さら聞けないウェビナーの基礎知識の解説を中心に、通常のウェブミーティングとの違いからオススメのツールまで徹底的に解説していきます。

この記事は”こんなアナタ”にオススメです!

・これからウェビナーを開催しようと思っている法人担当者

・新しいウェビナーツールの導入を検討している企業担当者

ウェビナーとは?

ウェビナー(Webinar)とは、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を掛け合わせた意味の造語であり、インターネットを介して開催されるオンラインセミナーのことです。

新型コロナウイルスの流行を契機として、昨今では、企業によるマーケティング活動や製品のプロモーション紹介など、幅広い目的で広く活用されるようになりました。

ウェビナーは、オフラインのセミナーとは異なり、パソコンやスマートフォンを使ってリアルタイムに開催することができるため、物理的な会場の確保や移動の手間などが発生せず、場所を問わずに参加できるのが特徴です。

また、各種ウェビナーツールには、質疑応答機能やアンケート機能などが実装されており、双方向なコミュニケーションを行うことができるため、オフラインセミナーと同様の効果をオンラインでも実現することが可能です。

ウェビナーの仕組み

ウェビナーは、ZoomウェビナーやTeamsウェビナーなど、専用のプラットフォームを使用して開催・参加する仕組みとなっており、主催者側と参加者側で同じプラットフォームを使用する必要があります。

主催者は、参加者へ生成された招待リンク(URL)を伝達することで、ウェビナーを開催することができます。

参加者は、主催者から発行された招待リンク(URL)に接続することで、ウェビナーに参加することができます。

ツールによって若干の違いはありますが、基本的には難しい設定は必要ないため、簡単に利用することが可能です。

ウェビナーとミーティングの違い

| ウェビナー | ミーティング | |

|---|---|---|

| 参加人数 | 最大1,000人前後 | 最大500人前後 |

| 映像共有 | ホストとパネリストのみ | 参加者全員 |

| 音声共有 | ホストとパネリストのみ | 参加者全員 |

| 画面共有 | ホストとパネリストのみ | 参加者全員 |

| 参加者一覧 | ホストとパネリストのみ | 参加者全員 |

| チャット機能 | 〇 | 〇 |

| Q&A機能 | 〇 | × |

ウェビナーの特徴:一方向型

ウェビナーは、一方向型のコミュニケーション形式が特徴であり、大勢の参加者へ一度に情報を伝えることに向いています。

プレゼンターが一方的に情報を発信する形式で、各種セミナーや講義など、主に企業のマーケティング活動や教育セミナーなどのシーンで活用されています。

ミーティングの特徴:双方向型

ミーティングは、双方向型のコミュニケーション形式が特徴であり、少人数での詳細な話し合いや問題解決に向いています。

参加者全員が自由に発言できる形式で、ビジネスの会議やプロジェクトの打ち合わせなど、主に意見交換やディスカッションなどのシーンで活用されています。

ウェビナーの種類

ウェビナーには、リアルタイムでコンテンツの配信を行うリアルタイム型(生放送型)と、あらかじめ録画しておいたコンテンツを後日配信するタイムシフト型(録画放送型)の2つの種類が存在します。

一般的なウェビナー製品では、リアルタイム型とタイムシフト型の両方を利用することが可能なため、ユーザーのニーズやコンテンツの性質に応じて、配信スタイルを使い分けることが重要です。

リアルタイム型(生放送型)

リアルタイム型(生放送型)のウェビナーは、リアルタイムでコンテンツの配信を行うウェビナー形式です。主催者と参加者が同じ時間に接続するため、リアルなコミュニケーションを取ることができる点が特徴です。

リアルタイム型(生放送型)のメリット

リアルタイム型のウェビナーのメリットとしては、フィードバックや質問へ瞬時に対応できるという点が挙げられます。

リアルタイムでの交流により、参加者の関心やニーズに迅速に応えることができます。また、参加者とのインタラクティブな交流が強化されるため、臨場感のある視聴体験が提供されることも大きな特徴の一つです。

リアルタイム型(生放送型)のデメリット

一方、リアルタイム型のウェビナーのデメリットとしては、スケジュールの調整が必要になるという点が挙げられます。

全員が同じ時間に参加する必要があるため、時間の制約が発生することに加えて、技術的なトラブルが発生した場合、早急な対応が求められるため、ウェビナーの進行に遅延が発生してしまう可能性があるでしょう。

タイムシフト型(録画放送型)

タイムシフト型(録画放送型)のウェビナーは、事前に録画されたコンテンツを配信するウェビナー形式です。それぞれの参加者は自分の都合の良い時間に視聴することができるため、時間の制約が少ない点が特徴です。

タイムシフト型(録画放送型)のメリット

タイムシフト型のウェビナーのメリットとしては、各々の視聴者が自分のペースで学習できるという点が挙げられます。

放送を繰り返し視聴することができるため、内容をより深く理解できることに加えて、タイムシフト型では事前にコンテンツを制作しておくため、品質の高い資料やプレゼンテーションを提供することができます。

タイムシフト型(録画放送型)のデメリット

一方、タイムシフト型のウェビナーのデメリットとしては、コミュニケーションの要素が欠けるという点が挙げられます。

リアルタイムでの配信ではないため、参加者の質問やフィードバックが遅延してしまい、双方向のコミュニケーションが難しくなった結果、参加者の関心やニーズに即座に対応することが困難になってしまいます。

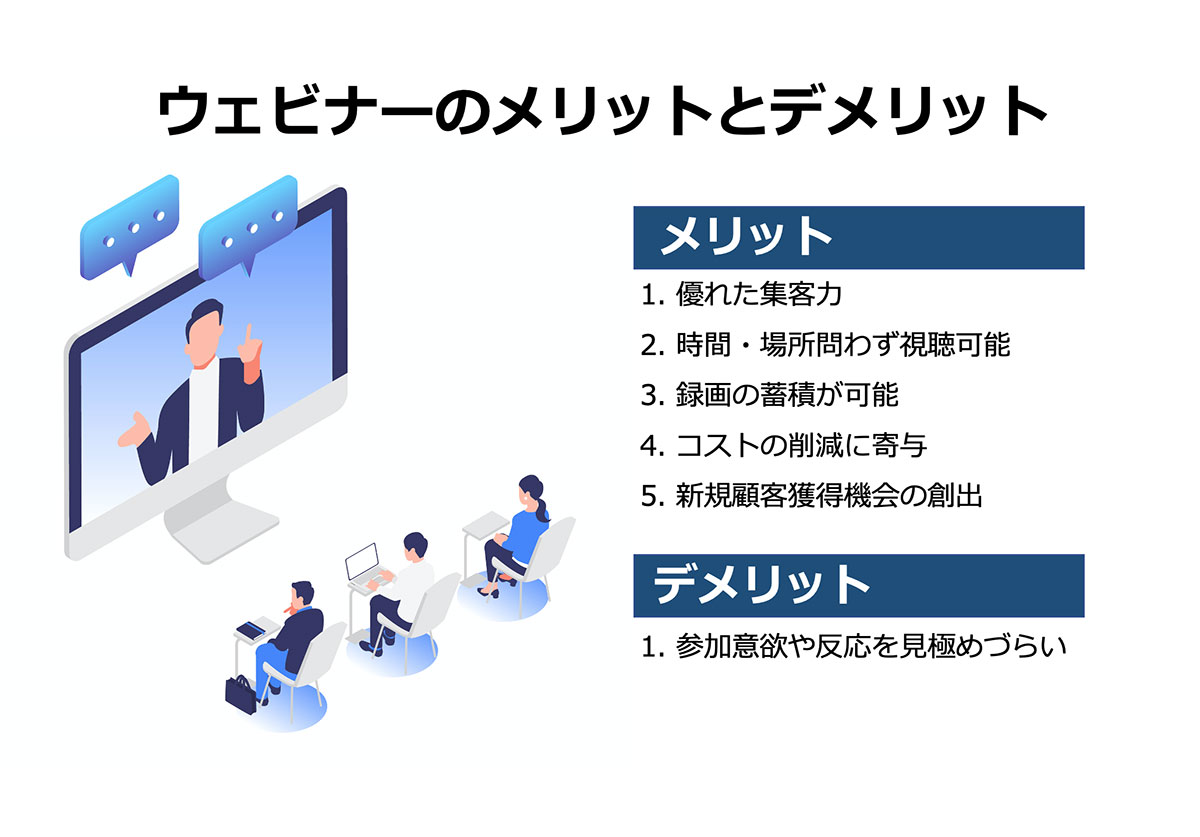

ウェビナーのメリット

開催のコストを抑えられる

ウェビナーのメリットの1つ目としては「開催のコストを抑えられる」というものが挙げられます。

移動にともなう交通費や宿泊費なども不要になるため、コストを抑えたウェビナー運営を実現できるでしょう。

日程の調整が自由にできる

ウェビナーのメリットの2つ目としては「日程の調整が自由にできる」というものが挙げられます。

録画型では、任意の日時で放送を視聴できるため、配信の参加率や視聴率の向上なども期待できるでしょう。

物理的な人数の制限がない

ウェビナーのメリットの3つ目としては「物理的な人数の制限がない」というものが挙げられます。

セミナーよりも多くの人々に情報を発信できるため、ブランドの認知度や知名度の向上にも貢献できます。

会場を移動する手間がない

ウェビナーのメリットの4つ目としては「会場を移動する手間がない」というものが挙げられます。

移動の手間がなく、時間と労力を節約できるため、参加者にとっても利便性の高い方法であるといえます。

座席による不公平感がない

ウェビナーのメリットの5つ目としては「座席による不公平感がない」というものが挙げられます。

全ての参加者が同じ画面から情報を受け取るため、座席による不公平感や不平等感がないことも特徴の一つです。

ウェビナーのデメリット

通信トラブルのリスクがある

ウェビナーのデメリットの1つ目としては「通信トラブルのリスクがある」というものが挙げられます。

多くの参加者が同時にアクセスするような場合には、サーバーの負荷が高まりトラブルが発生することがあります。

操作方法を覚える必要がある

ウェビナーのデメリットの2つ目としては「操作方法を覚える必要がある」というものが挙げられます。

初めて参加するユーザーにとっては、アカウントの作成や基本的な操作に時間がかかることがあるでしょう。

個別での相談や質問が難しい

ウェビナーのデメリットの3つ目としては「個別での相談や質問が難しい」というものが挙げられます。

多くの参加者がリアルタイムで視聴するため、個別での質問や相談に対応しきれないケースも多々あります。

参加者の反応がわかりにくい

ウェビナーのデメリットの4つ目としては「参加者の反応がわかりにくい」というものが挙げられます。

理解度の把握が難しくなってしまうと、適切なタイミングで内容を調整することが困難になってしまいます。

参加意識が低くなってしまう

ウェビナーのデメリットの5つ目としては「参加意識が低くなってしまう」というものが挙げられます。

リラックスした環境で視聴することが多いため、ほかの作業をしながら視聴することも容易になってしまいます。

【2024年8月】おすすめウェビナー3選|レビュー・口コミ

Zoomウェビナー

Zoomウェビナーは、Zoom社から提供されている、シンプルで使いやすいインターフェースが特徴のウェビナーツールです。

Zoomウェビナーでは、最大10,000人もの参加者をサポートしており、双方向のコミュニケーションを高品質な映像と音声で提供することができます。

| 製品名 | Zoomウェビナー |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |

| レビュー数 | 213 |

| 料金・価格 | 1,771円/月~ |

| 無料プラン | あり |

| 提供会社 | ZVC JAPAN 株式会社 |

メリット(良いポイント)

一番の特徴はインターフェースがわかりやすい点です。直観的になっており、よく使う画面共有ボタンがわかりやすくなっていていざ共有時にもわかりやすいと思います。

デメリット(悪いポイント)

1ユーザあたりのコストが少々高いと感じます。毎日利用するわけではないため、割高感はあります。もう少し金額が低くなると助かるのですが。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/zoom-webinar/reviews/189333

▼ 従業員規模:300-1000人未満

▼ 業界:プラスチック製品

Teamsウェビナー

Teamsウェビナーは、Microsoft社から提供されている、外部ツールとの連携のしやすさが特徴のウェビナーツールです。

外部ツールのなかでもOffice 365との統合がスムーズであり、リアルタイムのチャットやQ&Aを活用してインタラクティブな交流を行うことができます。

| 製品名 | Teamsウェビナー |

| 満足度 | ★★★☆☆ 3.8 |

| レビュー数 | 2,059 |

| 料金・価格 | 599円/月~ |

| 無料プラン | あり |

| 提供会社 | 日本マイクロソフト株式会社 |

メリット(良いポイント)

法人として利用が避けれないO365製品、これをパッケージとして一機能として使える事です。ITツールが乱立しない点および一製品にまとめてしまうコストメリットが大きいです。

デメリット(悪いポイント)

直観的な使いやすさやビジュアルでは、やはりGoogle製品に軍配が上がります。また検索エンジンに強い、Googleに比べると、検索機能では比較できない程、劣ります。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/microsoft-teams/reviews/188323

▼ 従業員規模:1000人以上

▼ 業界:情報通信・インターネット

Webexウェビナー

Webexウェビナーは、Cisco社から提供されている、迅速かつ安定した接続と高品質な映像音声が特徴のウェビナーツールです。

インタラクティブな機能として、チャットやQ&A、投票機能などを搭載しており、参加者とのリアルタイムなコミュニケーションを円滑に行うことができます。

| 製品名 | Webexウェビナー |

| 満足度 | ★★★☆☆ 3.4 |

| レビュー数 | 49 |

| 料金・価格 | 1,490円/月~ |

| 無料プラン | あり |

| 提供会社 | シスコシステムズ合同会社 |

メリット(良いポイント)

ウェビナーツールとしてイベント時などにセミナーなどを見ることができる。チャットやアンケート機能などもあるので、インタラクティブなセミナーにすることができるのが良い点。

デメリット(悪いポイント)

まれに映像が乱れてしまうことがあるので、ネット環境が良い環境でなくても、安定性が上がると使っていてストレスが少なくなって良いと思います。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/cisco-webex-event/reviews/107111

▼ 従業員規模:100-300人未満

▼ 業界:広告・販促

ウェビナーの価格・料金・費用相場

参加人数によって料金は異なる

ウェビナーの料金は、利用できる機能や製品によっても大きく変動しますが、価格を左右する最大のポイントは、ウェビナーの最大参加可能人数です。

参加者が多いほど料金が高く設定される傾向にあるため、自社のターゲットとする参加者の人数を考慮しながら、適切なプランを選ぶことが重要です。

10~100人:無料で利用できる製品が多い

ウェビナーの参加者が100人までの場合、無料のトライアルプランでカバーできることが多いため、小規模なウェビナーであれば、まずは無料プランの利用をおすすめします。

ただし、無料プランでは、配信時間が数十分程度と制限を設けている製品が多いため、1時間以上のウェビナーを開催したい場合には、有料プランへの切り替えを検討しましょう。

100~300人:2,000円前後で利用できる製品が多い

ウェビナーの参加者が300人までの場合、2,000円前後の料金を設定している製品が多いため、中規模なウェビナーであれば、こちらのプランの選択をおすすめします。

この2,000円以上のプランでは、配信時間が数時間程度と緩和されている製品が多いため、コストパフォーマンスを重視したい場合に最適なプランであるといえます。

300~500人:10,000円前後で利用できる製品が多い

ウェビナーの参加者が500人までの場合、10,000円前後の料金を設定している製品が多いため、大規模なウェビナーであれば、こちらのプランの選択をおすすめします。

この10,000円以上のプランでは、AI翻訳機能やクラウドストレージが付随する製品が多いため、使い勝手や機能性を重視したい場合に最適なプランであるといえます。

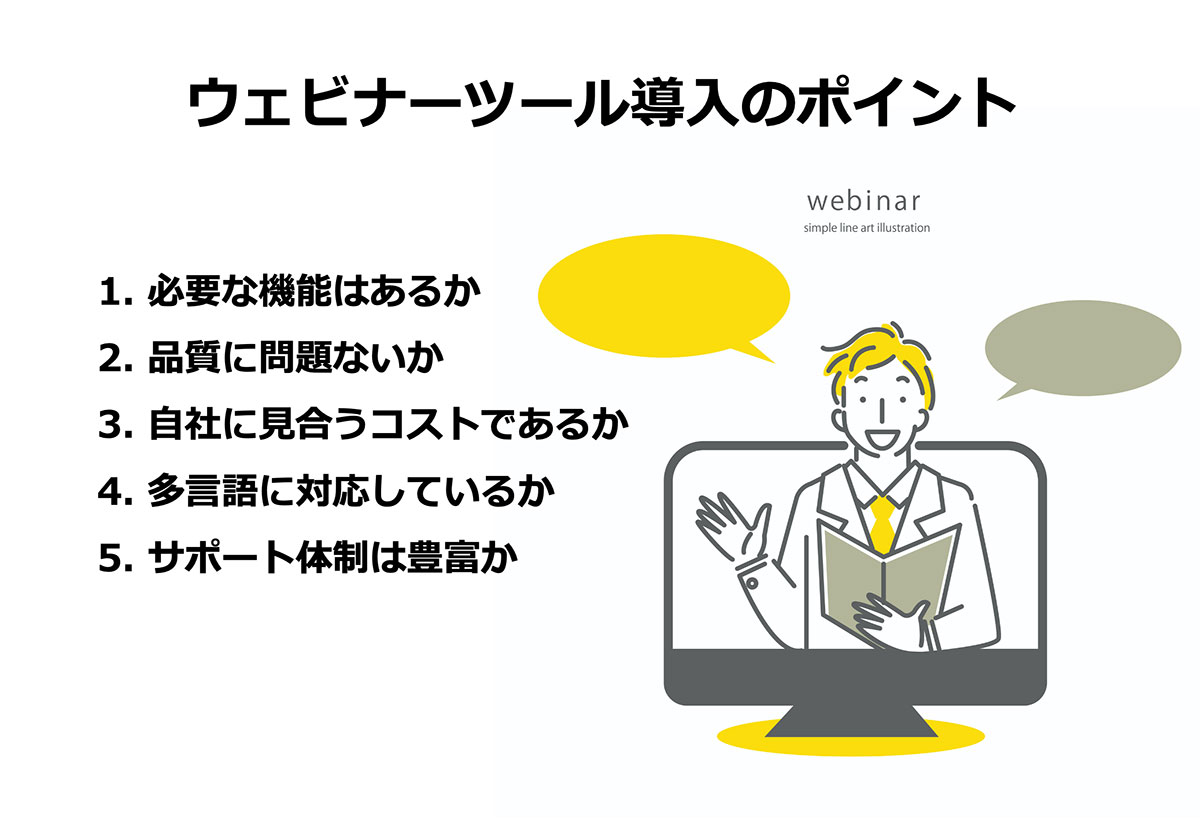

ウェビナーの選び方と比較のポイント

①:料金や価格で選ぶ

ウェビナーを選ぶときの1つ目のポイントとしては「料金や価格で選ぶ」というものが挙げられます。

各ツールには様々な料金プランがあり、機能や参加可能人数によって異なります。製品によっては、長期契約や一括決済による割引があるものも多いため、コストパフォーマンスを重視しながら、自社の予算に合ったプランを選択するようにしましょう。

②:機能性や使用感で選ぶ

ウェビナーを選ぶときの2つ目のポイントとしては「機能性や使用感で選ぶ」というものが挙げられます。

まずは、画面共有やチャット機能、録画機能など、基本的な機能が網羅しているかを確認します。ユーザーインターフェースが直感的で操作しやすいかも重要な要素の一つとなるため、実際に使用してみて操作性や利便性を評価するようにしましょう。

③:セキュリティ対策で選ぶ

ウェビナーを選ぶときの3つ目のポイントとしては「セキュリティ対策で選ぶ」というものが挙げられます。

データの暗号化やアクセス制限など、セキュリティ機能が十分に対策されているかを確認します。とりわけ、企業の機密情報を取り扱う場合や個人のプライバシー情報を取り扱う場合には、セキュリティ対策が強固なツールを選定するようにしましょう。

④:サポートの体制や品質で選ぶ

ウェビナーを選ぶときの4つ目のポイントとしては「サポートの体制や品質で選ぶ」というものが挙げられます。

トラブルが発生した場合には、迅速に対応できるサポートが提供されているかを確認します。とくに、日本語対応のサポートや24時間対応のサポートがあるかも重要なポイントの一つとなるため、サポートの評判やレビューなども確認するようにしましょう。

⑤:無料プランやトライアルで選ぶ

ウェビナーを選ぶときの5つ目のポイントとしては「無料プランやトライアルで選ぶ」というものが挙げられます。

ツールを選定するときには、無料プランやトライアル版を利用して実際に利用してみることをおすすめします。無料プランから基本的な機能を確認することでツールの適性を判断できるため、試用期間を活用して実際の使用感や機能性を評価するようにしましょう。

ウェビナーの開催で注意すべきポイント

事前のテストは必ず実施する

ウェビナーの開催で注意すべき1つ目のポイントとしては「事前のテストは必ず実施する」というものが挙げられます。

ウェビナーは、インターネットを使用した配信サービスであるため、Wi-Fi接続の確認はもちろん、カメラやマイクなど、インフラなどの技術的な問題は必ず事前に解決しておきましょう。

課題に沿ったテーマを設定する

ウェビナーの開催で注意すべき2つ目のポイントとしては「課題に沿ったテーマを設定する」というものが挙げられます。

ウェビナーでは、参加者の確保が最初にして最大の障壁になります。ターゲットのニーズに合致したテーマ選定はもちろん、実益のある内容となるようにプレゼンは工夫して作成しましょう。

参加するメリットを提示する

ウェビナーの開催で注意すべき3つ目のポイントとしては「参加するメリットを提示する」というものが挙げられます。

ウェビナーでは、プレゼンの内容はもちろん、参加によってどのようなメリットがあるのかを訴求することが重要です。参加者が参加したくなるような特典なども検討しておきましょう。

チャットツールなどを活用する

ウェビナーの開催で注意すべき4つ目のポイントとしては「チャットツールなどを活用する」というものが挙げられます。

ウェビナーでは、リアルタイムでの質問受付や意見交換なども重要な要素となります。チャットやQ&A機能などを活用して、参加者との活発なコミュニケーションを促進していきましょう。

アンケートの記入時間を確保する

ウェビナーの開催で注意すべき5つ目のポイントとしては「アンケートの記入時間を確保する」というものが挙げられます。

ウェビナーでは、具体的な意見や改善点を求めることで、次回以降のウェビナーの質を向上させることができます。終了後はアンケートを実施してフィードバックを収集しておきましょう。

ウェビナーでよくある質問 | Q&A

ウェビナーのホストは、参加者の顔(カメラ)が見えている?

一般的なウェビナーツールでは、参加者のカメラ映像は見ることができないように設定されているため、参加者はホストや他の参加者から顔を見られる心配はありません。

ただし、ホストが特定の参加者をパネリストとして指名した場合には、指名されたパネリストの映像が表示されることがあるため、服装や格好には注意しておきましょう。

ウェビナーのホストは、参加者の声(マイク)が聞こえている?

一般的なウェビナーツールでは、参加者のマイクの音声はデフォルトでミュートに設定されているため、参加者はホストや他の参加者から声を聞かれる心配はありません。

ただし、Q&A機能やチャット機能を通じて質問を行う場合には、ホストが特定の参加者のマイクを解除することがあるため、私語や周辺の雑音には注意しておきましょう。

ウェビナーのミュートやカメラの切り替えボタンはどこにある?

一般的なウェビナーツールでは、マイクやカメラの切り替えボタンは、画面下部か上部に配置されているツールバーから行うため、基本的には発見しやすい位置に設置されています。

マイクのミュートボタンはマイクのアイコン、カメラの切り替えボタンはカメラのアイコンで表示され、ボタンをクリックすることで、音声や映像のオンオフを簡単に切り替えることが可能です。

まとめ

今回は、今さら聞けないウェビナーの基礎知識の解説を中心に、通常のウェブミーティングとの違いからオススメのツールまで徹底的に解説していきました。

コロナの流行によってオンライン文化が浸透した現在では、セミナーの開催についても、物理的な制約を受けないウェビナーを採用する企業が増加しています。

マーケティング活動やブランディング、ファンコミュニティの育成など、ウェビナーには幅広い用途が無限に存在するため、これを機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか?

投稿 ウェビナーとは?今さら聞けない基礎知識からミーティングとの違いまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【2024年最新版】無料のおすすめオンラインストレージ4選を徹底比較! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、使い易さや安全性などを考慮しながら、無料でも利用できるオンラインストレージサービスをご紹介します。

特に、大容量の動画ファイルなどを共有、受送信したい方には役立つ内容となりますので、参考にしていただければと思います。

オンラインストレージとは?

オンラインストレージ(クラウドストレージ)とは、インターネットを介してデータやファイルを保存・共有できるサービスです。

デバイス自身へのデータ保存とは異なり、場所を選ばずにどこからでもアクセス可能となるため、ビジネスの効率化や個人のデータ管理に法人個人幅広く利用されています。

無料オンラインストレージの機能やメリット

自動でデータのバックアップができる

クラウドにデータが保存されるため、パソコンの故障や紛失、災害などによるデータ損失のリスクが軽減されます。

また物理的なバックアップシステムを設置する必要がなく、その点においての初期投資や維持費用を削減できます。

ファイルの共有や編集が複数人でできる

データをURLでやりとりすることで、大容量のファイルを簡単に共有することができます。

また、ファイルの共有のみならず共同編集も可能で、複数の拠点にいる人々とリアルタイムで作業を進めることができるため、メールの送受信や外部メモリのような従来の方法による非効率なファイルのバージョン管理や混乱を避け、業務の効率化が期待できます。

コストを抑えて導入することができる

基本的な機能(ファイルの共有、ダウンロード、編集)であれば無料で使用できるサービスも多く、小規模であれば無料〜低コストで運用することができます。

また有料版の利用であっても、多くの場合はストレージ量や利用アカウント数に応じた従量課金となっており、利用規模のステージに合わせた柔軟なコスト運用ができるメリットがあります。

オンラインストレージの選び方

データの容量

無料で利用できるオンラインストレージサービスは多数存在しますが、提供するデータ容量はそれぞれ異なります。例えば、Google Driveは個人ユーザーに15GBの無料容量を提供しており、Dropboxは基本プランで2GB、MEGAは20GBの無料容量を提供しています。

オンラインストレージを選ぶ際には、まず必要とするデータ容量を確認しましょう。写真や文書などの個人的なデータのバックアップ用途であれば数GBの容量でも十分な場合が多いですが、動画ファイルや大量のデータや法人での利用の際には、有料版を検討する必要があります。

データの保存期間

無料で使えるオンラインストレージは、保存期間に制限があるものも多く、保存期間を確認して比較するようにしましょう。

特にビジネスで利用する際には、長期的な保管が必要なデータを保存するか、それとも一時的な共有のみの用途で利用するか、などに応じて選択が必要です。

例えば、電子帳簿保存法に基づくデータ保存を考えている場合は、要件を満たすか確認しましょう。

※法人で基本7年(最長10年)、個人事業主では原則5年(最長7年)

料金コスト

有料版のオンラインストレージを検討する際、ほとんどの場合で初期費用と月額料金のサブスクリプション型になっています。料金プランはサービスによって異なりますが、サービスによっては使い勝手が悪い場合もあり、プランによってはかえってコストが高くなってしまうこともあります。

有料版を選ぶ場合は、業務でどういった利用が想定されるかを確認し、運用に落としこんだ際のコストを把握しておく必要があります。

機能や操作性

容量や保存期間以外にも、機能や操作性も比較することが必要です。

例えば、ビジネス利用の場合、スマホアプリの有無やその使い勝手も重要で、ファイル共有や検索のしやすさ、プレビューの見やすさ、編集のしやすさなどがポイントになってきます。レビューを確認するほか、実際にアプリなどをインストールしてテストで利用してみるのも良いでしょう。

また、無料版の場合は機能制限があることも多く、効率が悪くなりかえって業務コストが高くなる場合もあります。

外出先であったり、社員同士で編集する場面など、シーンを想定して利便性の高いものを選びましょう。

サポート対応の有無

システム障害時や不具合の際などに問い合わせできる、サポート窓口を提供しているかどうかも重要なポイントです。

ただし、無料オンラインストレージではサポート体制が限られていることが多いため注意が必要です。

問い合わせ先があるか、マニュアルが整備されているかを確認し、場合によってはサポート体制のある有料サービスなども検討しましょう。

最大ファイルサイズもチェック

メールなどでは送信できない大容量ファイルのやりとりや共有をするには、トータルの容量だけの比較では不十分です。オンラインストレージサービスでは、データをアップロードする際のファイルサイズが制限されていることが多く、動画のようにサイズが大きなファイルはそもそもアップロードできないといったケースも発生するからです。

トータルの容量だけではなく、ご自身の利用シーンに合わせた「最大ファイルサイズ」をクリアしているかもぜひチェックしてみてください。

無料のオンラインストレージ4選

Dropbox

7億人以上のユーザー数を持つセキュアなオンラインストレージサービスです。無料プランでは2GBまでのデータ容量を提供しており、個人用途からビジネス用途まで幅広く利用できます。

ファイルの復旧やパスワード保護、透かしや閲覧履歴などのセキュリティ機能を備えている点が強みです。PCファイルの自動バックアップ機能があり、各デバイスでリンクすることができます。また、共有コンテンツの管理機能も充実しており、共同編集や権限共有管理なども可能です。

| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |

| Basic | 無料 | 2GB |

| Plus | ¥1,200/月 | 2TB |

| Essentials | ¥2,200/月 | 3TB |

| Business | 1 ユーザーあたり ¥2,400/月 | チームで9TB |

※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属

Dropboxの参考レビュー、口コミ

無料プランがあるのが嬉しい

優れている点・好きな機能

・無料プランでも2Gまで使える

・初めてでも直観的に操作ができる

その理由

・無料プランでも容量が大きくありがたい

・UIがシンプルで分かりやすい

参考:https://www.itreview.jp/products/dropbox-business/reviews/180536

ファイル保存サービスとして秀逸

Dropboxの良さはなんといってもメンバー間での資料共有が非常にスムーズになることです。クラウドファイル保存サービスの中でもシンプルなUI/UXのため初期ユーザーでもすぐに利用方法をマスターできる点も良いところです。無料会員でもそれなりの容量を保存できますが有料会員になると保存量も気にせずファイル収納できる点も良いです。

参考:https://www.itreview.jp/products/dropbox-business/reviews/178446

One Drive

「One Drive」はマイクロソフトのオンラインストレージサービスになります。Windows10/11には標準装備されており、無料で5GBまでのストレージが用意されています。

Windowsや関連製品(Excel、Word)との相性が良く、「Office365」を導入すると付属しているため、利用しているPCがWindowsの方や、MacOSでもExcelやWordを導入されている方にはおすすめです。

家庭向け

| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |

| Microsoft 365 | 無料 | 5GB |

| Microsoft 365 Basic | ¥2,440 /年 | 100GB |

| Microsoft 365 Personal | ¥14,900 /年 | 1TB |

| Microsoft 365 Family | ¥21,000 /年 | 1TB×6ユーザ |

※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属

法人向け

| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |

| OneDrive for Business (Plan 1) | ¥630 ユーザー/月 | 1TB |

| Microsoft 365 Business Basic | ¥750 ユーザー/月 | 1TB |

| Microsoft 365 Business Standard | ¥1,560 ユーザー/月 | 1TB |

※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属

Dropboxの参考レビュー、口コミ

Windwosとの相性良好

Microsoft製のクラウドドライブとして10年以上使っていますが、最近のものはエクスプローラーとの兼ね合いが安定してきました。

※初期のものはバックグラウンドでの動作の異常終了が目立っていました。

Office365に標準で1TBの容量が付与されていて、ユーザーファイルのバックアップ等に活用しています。

参考:https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/178209

約1年使用してのレビューになります。

Windowsに標準で搭載されています。

エクスプローラ感覚でクラウドサーバーのデータをアップ、ダウンロードできること、共有できることが魅力です。

無料で試用できるので、まずは使い勝手を確認してみて、それから本格使用に移ってもいいでしょうね。

参考:https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/177770

MEGA

MEGAは無料プランで20GB使える、容量が魅力のオンラインストレージです。ビジネス向けの「MEGA PRO I」は、容量1TBかつ最大ファイルサイズが無制限という大きな特徴があります。

共有フォルダとしても十分使用可能な容量ですが、最大ファイルサイズ無制限という特徴を踏まえると、「大容量のファイルの共有」において強みを発揮します。

有料プランの価格も、ストレージ量によって金額が細かく変わるので、使用容量によってコストを柔軟に変更させたい方向けのサービスです。

| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |

| 無料 | 無料 | 20GB |

| Pro | ¥16,301〜¥48,907/年 | 2〜16TB |

| Pro Flexi | ¥2,445〜/月 | 3TB〜10PB |

| ビジネス | ¥2,445〜/月 | 3TB〜10PB |

※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属

MEGAの参考レビュー、口コミ

無償利用可能な大容量クラウドストレージ

優れている点・好きな機能

・上限50GByteまで使用可能なため、大量のデータを保管することができる。

・チーム内でファイルの共用が容易。

・MegaSyncアプリを使用すると、ローカルディスクとクラウドを自動で同期でき、手間いらず。

参考:https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/150787

DROPBOXと比較。大容量オンラインストレージ

DROPBOXが2GBの無料ストレージ容量でスタートし、友達に紹介することを通して最高16 GBに増えますが、MEGAは無料アカウントでも20GBもあります。

MEGAは、セキュリティ対策もしっかりしており「エンドツーエンド暗号化」を採用し、データが盗まれたとしても、暗号化されているので情報が漏えるリスクを軽減できるため、安心して使用する事ができ、ファイルの共有アクセスの許可の設定があるため、アクセス権限で読み取り専用、読み取り/書き込みなど共有者によって権限を変更する事ができるので役職や部署に応じて接続できるファイルを分ける事が出来ます。

参考:https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/165189

Google One(Google Drive)

Google OneはGoogle Driveなどで管理しているファイルのストレージ拡張特化のサービスとなり、サブスクリプション形で容量を追加購入することができます。

Google Drive自体はGoogleアプリとして無料版がリリースされているため、GmailやGoogle フォト等などを活用する感覚で無料版を使用されている方も多いかと思います。

無料でも15GBのストレージがありますが、「Google Workspace Businessエディション」を使うと、1,360円/月で2TBの容量を得られるというコストパフォーマンスを誇ります。

| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |

| 個人向け (料金なし) | 無料 | 15GB |

| Google Oneベーシック | ¥2,500/年 | 100GB |

| Google Oneスタンダード | ¥3,800/年 | 200GB |

| Google Oneプレミアム | ¥13,000/年 | 2TB |

| Google Workspace Businessエディション(Business Starter) | ¥1,360/月 | 2TB/ユーザ |

GoogleDriveの参考レビュー、口コミ

クラウドのドキュメント・データ管理はこれ1つで十分です!

クラウドのドキュメント・データ管理ツールとして十分すぎる機能がありますが、最も良いのはフォルダの階層分けのカスタマイズがしやすく、ファイルの移動もドラックアンドドロップでできるところです

参考:https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/180814

脱ファイルサーバー 中小企業のデータ管理にピッタリなツール

いままでオンプレのファイルサーバーでデータ管理を行っていたが、サーバーのランニングコストやメンテナンスコストが高いためクラウドサーバーを検討。さすが大手ということもあって、ユーザー側の操作のしやすさ・管理者側の設定のしやすさには文句なしです。また、googleアカウントにログインするだけで、どのデバイスからもアクセスできるのも便利。社用携帯はiphoneですが、アプリも使いやすいです。

参考:https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/180665

容量と最大ファイルサイズで選ぶおすすめオンラインストレージ5選

無料で利用できるもの以外にも、優良なオンラインストレージサービスは多くあります。「最大容量」、「最大ファイルサイズ」の2点で比較して5つ選んでみました。ビジネスでの活用を想定し、容量が100GB以上かつ月額1,000円台(1ユーザー当たり)で使えるオンラインストレージの中から10個のプランをご紹介します。

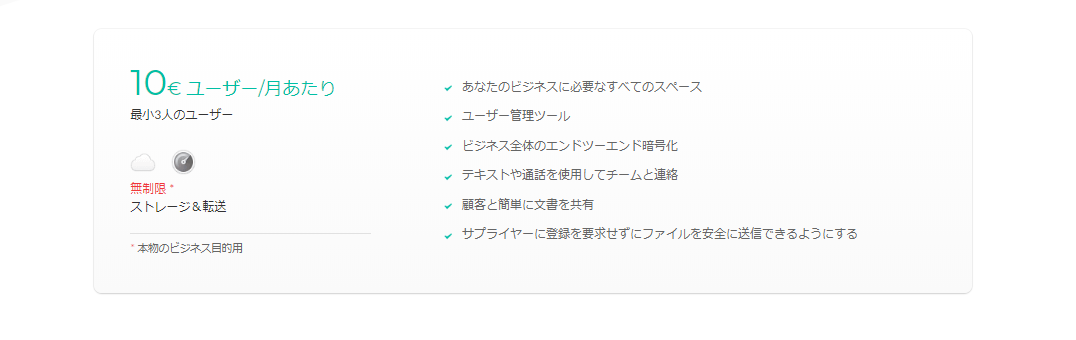

Box

Boxは、世界的に広く利用されているコンテンツクラウドで、どこからでも簡単にファイル共有や編集が可能、かつ使いやすいUIと、高度なセキュリティ、コラボレーション機能で多くの企業に導入されています。

個人からエンタープライズまで、さまざまなプランが提供されており、文書から大容量の動画やプレゼンテーションデータまでファイルを選ばず保存することができます。

特に容量については無制限となっており、「ファイルを残すか消すか」といったリソースコントロールの判断も不要となり、業務の効率化を図ることができるでしょう。

box Businessの料金プラン

・容量:無制限

・最大ファイルサイズ:5GB

・料金(1ユーザー):15ドル/月(最小3人)

boxの参考レビュー、口コミ

操作性そのままに容量気にせずサクサク使える

クラウド保存であることからファイル保存容量を一切気にせず業務ができるのは大変ありがたい。またWebブラウザでも閲覧・利用・編集ができるため、部門メンバーで同じファイルを同タイミングで開き、MTG中にリアルタイムで編集などができるので業務が捗る。特に会議の議事録作成シーンではこの機能があることで、メンバー同士でフォローがリアルタイムでできるので良い。

参考:https://www.itreview.jp/products/box/reviews/181143

安全に使用できるオンラインストレージサービス

現在、社内のクライアントサーバーのクラウド化を検討しているが、オンラインストレージの中でも、普段からファイルの受け渡しやプロジェクトメンバー間での共有ツールとして利用している本製品が第一候補に挙がっている。オンラインストレージサービスのシェアも高く、その分安心感がある。

参考:https://www.itreview.jp/products/box/reviews/177016

DirectCloud

初期費用無料で法人向けに提供されるクラウドストレージ・オンラインストレージサービスです。大容量ファイルの転送や社内外でのファイル共有、NAS・ファイルサーバのクラウド化を安全かつ簡単に実現します。

ビジネスプランでは容量3TB、最大ファイルサイズ15GB、料金は90,000円/月というプラン設定です。「DirectCloud」の特徴は、何といっても「ユーザー無制限」だということ。10人でも100人でも料金は変わりません。

100人で使えば、1人当たりの料金は900円なので、中規模企業や今後事業の拡大を計画しているベンチャー企業にとっては、費用の固定化を図れる大変使いやすいオンラインストレージです。

DirectCloud Businessの料金プラン

・容量:3TB

・最大ファイルサイズ:15GB

・料金:90,000円/月(ユーザー数無制限)

DirectCloudの参考レビュー、口コミ

高度な暗号化と認証に特化した保存場所に活用

容量課金なのでユーザー数無制限にて運用することができて、総合的にコストパフォーマンスが高いと思います。クラウドストレージとして必要な機能は一通り揃っていると考えていいと思いますし、操作感も問題ございません。感覚的に使用できるため、ユーザには特にマニュアルの準備等必要なく展開することができました。

参考:https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/153669

常に機能拡張がされており安心して使える

一番のポイントはユーザ単位の料金プランではない事。クラウドストレージを利用しようと思う企業は一旦導入してみても間違いない製品だと思います。また、日々機能拡張も行われており、他製品と比べても遜色ない充実度だと思います。

参考:https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/170935

QualitySoft SecureStorage

「QualitySoft SecureStorage」も「DirectCloud-BOX」と同様、「ユーザー数無制限」のオンラインストレージです。社内のスタッフだけではなく、顧客や協力会社を含めた社外の利用者が登録することで、急なプロジェクトの立ち上げのようなシーンで活用できます。

QualitySoft SecureStorageの料金プラン

・容量:100GB

・最大ファイルサイズ:2GB

・料金:10,000円/月(ユーザー数無制限)

QualitySoft SecureStorageの参考レビュー、口コミ

安価でも機能充実

利用アカウント数によらず、定額で必要最低限の機能を利用することができる。

ファイルの送信だけではなく、相手から大容量ファイルを安全に受け取る機能もあり、重宝している。

参考:https://www.itreview.jp/products/qualitysoft-securestorage/reviews/45020

業務効率化とセキュリティ対策

オンラインストレージを利用するにあたっての懸念点はセキュリティ対策でした。セキュリティ機能に優れた上で業務効率化にも貢献できるサービスだと思います。

参考:https://www.itreview.jp/products/qualitysoft-securestorage/reviews/12075

PrimeDrive

ソフトバンクが提供するオンラインストレージ「PrimeDrive」は、初期費用30,000円、容量100GBで180,000円と、価格だけ見ると高額なオンラインストレージです。

しかし、ユーザーは1万人まで追加費用なしで登録できるため、100人で使えば1ユーザー当たり1,800円で利用できます。法人向けに特化したオンラインストレージで、「ファイル送信前の上長の承認機能」、「ダウンロード期間・回数の指定」、「Active Directoryとの連携」など、他のオンラインストレージには見られない機能が利用できます。特に、従業員が多い大企業では喜ばれるサービスではないでしょうか。

PrimeDriveの料金プラン

・容量:100GB

・最大ファイルサイズ:5GB(ブラウザおよびモバイルアプリ経由では1.9GB)

・料金:180,000円/月(ユーザー数1万人まで追加費用なし)

PrimeDriveの参考レビュー、口コミ

大きな容量のファイルの送信にとても便利!

この製品の優れている点・好きな機能は、クライアントに大きな容量のファイル(例えば動画のファイル、PDFの画像など)を送らなければならないときに、簡単に共有ができることです。以前は細切れにして3,4回に分けてメールで送っていたファイルも、パスワードを付けて簡単に共有できるようになり、時間と労力が節約でき業務効率化に繋がりました。

参考:https://www.itreview.jp/products/primedrive/reviews/150865

セキュリティ対策に活躍

メールにて直接ファイル添付を嫌がる取引先様もあるなかで、ソフトバンクのシステムですので安心感もあるかと思います。

参考:https://www.itreview.jp/products/primedrive/reviews/177805

SugarSync

「SugarSync」は100GBプランを750円/月、250GBプランを1,000円/月で利用することができます。MEGAと同様に最大ファイルサイズが無制限(ブラウザ経由では300MBの制限あり)のオンラインストレージです。以前は使えていた無料版が終了してしまったという残念な点もありますが、「マジックブリーフケース」という機能があり、クラウドと同期しつつもあらかじめ指定したPCのローカルストレージと同期できる利便性が高く評価されています。

SugarSyncの料金プラン

・容量:100GB

・最大ファイルサイズ:無制限(ブラウザ経由では300MB)

・料金(1ユーザー):750円/月

SugarSyncの参考レビュー、口コミ

用途に合わせて使える大容量高速クラウドストレージ

10年近く契約していますが、クラウドに置くファイルとさらにローカル側におくファイルを指定する仕組み「マジックブリーフケース」という機能が大変便利です。マジックブリーフケースに入れたファイルは、クラウドと同期しつつも予め指定したクライアントパソコンのローカルストレージに保存することが可能です。この機能のメリットは、例えばWi-Fiなど通信環境が使えない状態でもマジックブリーフケースに入っているファイルは編集可能ですから、作業したいファイルはマジックブリーフケースに放り込んでおくことで、通信環境の有無に影響されることなく、いつでもどこでも作業を行うことができます。そしてクライアントPCのマジックブリーフケースで作業・変更が加えられたファイルは、通信可能な状況になれば即座にクラウドストレージに変更結果を反映されます。

参考:https://www.itreview.jp/products/primedrive/reviews/150865

オンラインストレージは利用用途を考えて比較しよう!

今回は、無料で使えるオンラインストレージサービスの紹介と、ビジネスでの活用を想定し、容量が100GB以上かつ月額1,000円台(1ユーザー当たり)で使えるオンラインストレージの中からおすすめのものを厳選してご紹介しました。

オンラインストレージといっても各サービスやプランそれぞれに特徴があるので、まずは自社の利用用途をしっかりと考えた上で比較していただくことが、満足度の高いオンラインストレージ導入につながります。

投稿 【2024年最新版】無料のおすすめオンラインストレージ4選を徹底比較! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 DXを進められるか否かは経営者にかかっている――企業が今すぐにデジタル化に取り組むべき理由とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

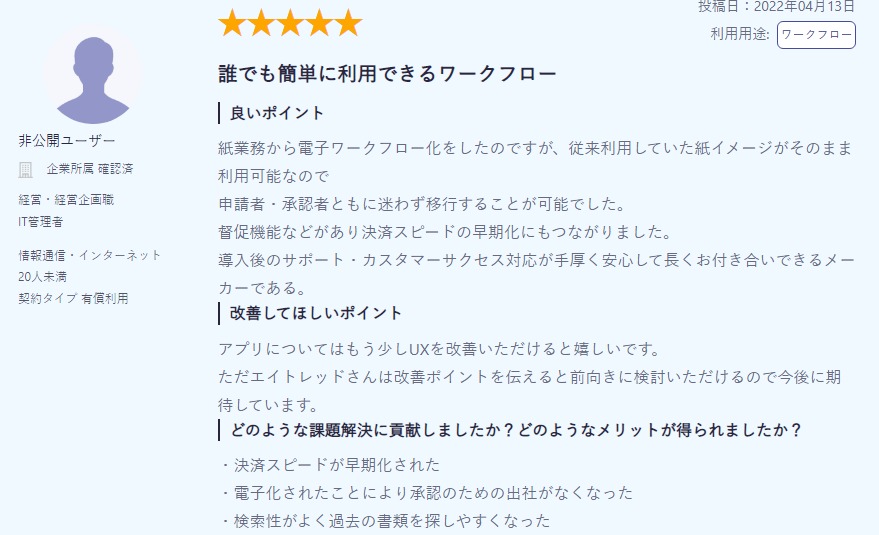

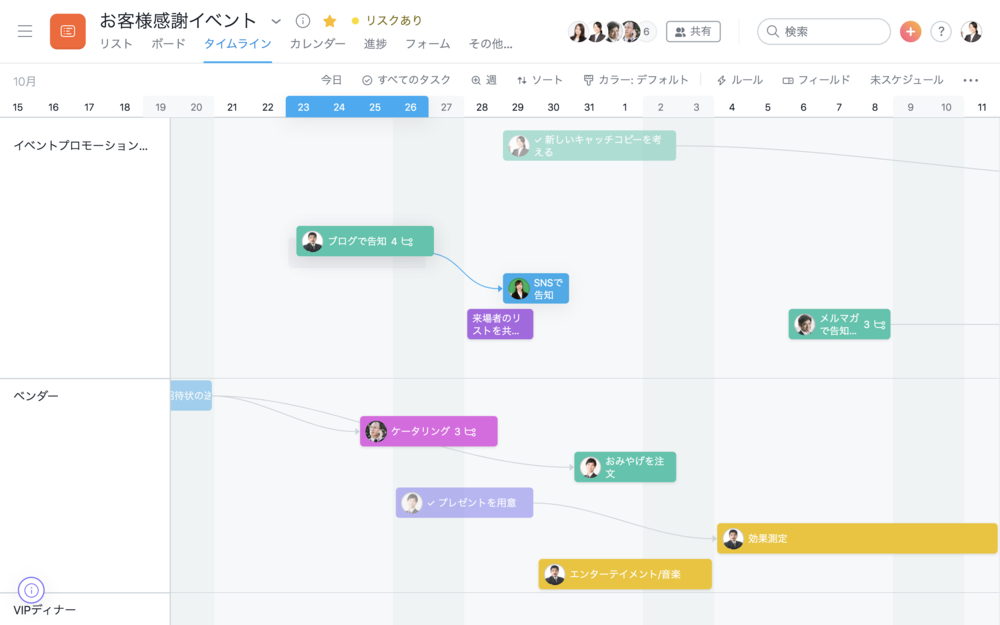

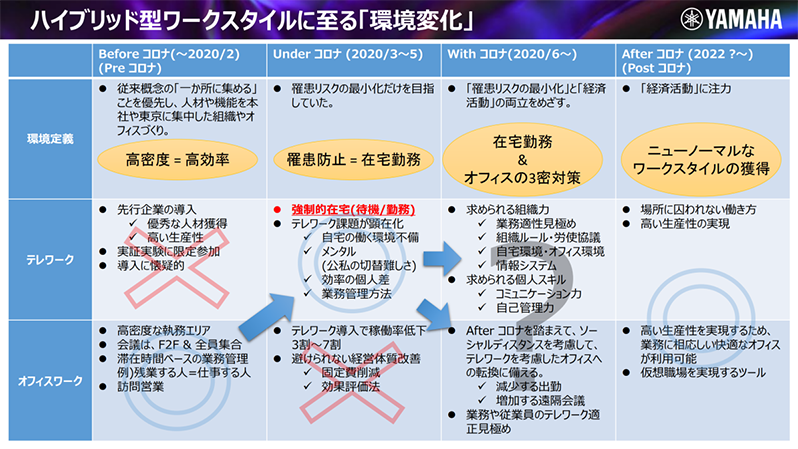

]]>経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」では、企業がこのままDXに足踏みしていると国際競争力を失い、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるとして、その問題を「2025年の崖」と表現しています。

タイムリミットまであと2年、日本がさらにDXを進めていくための鍵は何なのでしょうか。ワークフローシステムで数多くの企業のDXを支援している株式会社エイトレッド 代表取締役社長兼ワークフロー総研所長の岡本康広氏と、アイティクラウド株式会社 代表取締役社長 兼 CEOの黒野源太が議論しました。

システムに業務を合わせるのではなく、システムを業務に合わせるべき

―エイトレッド社はワークフローシステムで企業のDXを支援してきました。事業を通じて、日本企業のDXについて感じてきたことをお聞かせください。

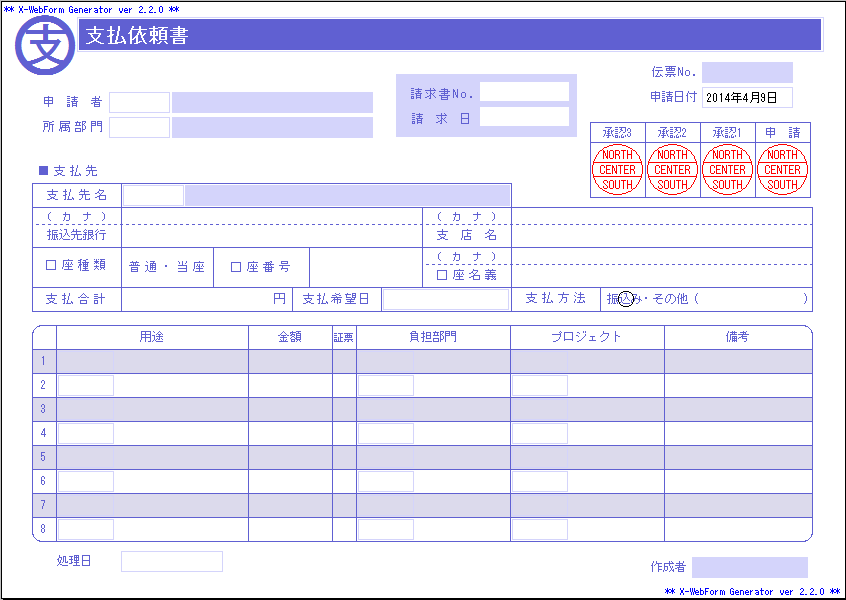

岡本氏:当社は創業した15年前からワークフローシステム一筋でやってきました。現在はオンプレミス環境で利用できる大企業向けの「 AgileWorks(アジャイルワークス) 」と、クラウド型の中堅・中小企業向けである「 X-point Cloud(エクスポイント クラウド) 」という製品が主軸です。数年前までは「ワークフロー」という言葉自体があまり浸透しておらず、お客様に受け入れてもらうのにも苦労しました。「社内申請を決裁し、意思決定を行う」という業務はどの企業でも必ず存在しているものの、それをシステム化するのにはピンと来ていなかった、という感覚でしたね。

今では大手企業やテクノロジー系の企業を中心にワークフローシステムの導入・活用が進み、認知も広がっていますが、業務のDXという意味では、システムへの投資やデジタル化、データ活用で経営判断していくところは、依然として本腰が入っていない印象です。DXで今のビジネスモデルを変えようと、多くの企業はマイナスからいきなりプラスに持っていこうとするのでうまくいかない。デジタル化とDXは別物で、まずは最初の一歩としてデジタル化を行い、ベースを整えてからDXを考えた方がいいと思っています。

黒野:DXが進んでいる米国では、営業も経理も財務も、さらにはマーケティングも、すべてがデジタル化されていますよね。それらをBIツールなどで統合し、新たなインサイトを得てさらに業務やビジネスを革新していくという流れができています。DXが本来あるべき姿に対し、日本はまだそうはなっていません。DXとデジタル化を混同しているなと感じています。

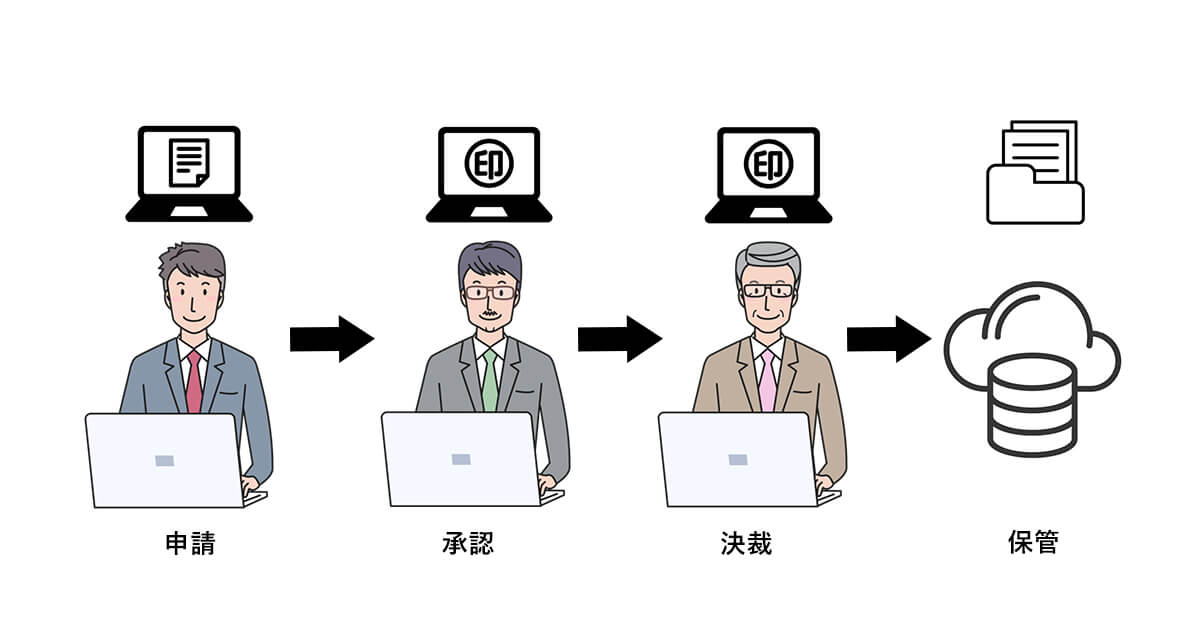

岡本氏:そうなんですよね。我々のワークフローシステムは、言ってしまえば社内の申請と承認の処理ができるもの。つまり、社内における「コミュニケーション」と「合意」をデジタル化するためのものです。この2つが円滑にできることによって、経営判断が早くなり、次のDXに向けた動きが考えられる、といったような効果が得られると思っています。

―経済産業省ではDXレポートで「2025年の崖」という課題提起をしました。日本で業務のデジタル化が進みにくい理由は、どんなことが考えられそうでしょうか。

岡本氏:システムの導入コストを考えると、一般的には「システムに業務を合わせていくべき」と言われます。それができないためにデジタル化が進まないとされていますが、最近それは本当なのだろうか、と思うんです。そもそもデジタル化に慣れていないわけですから、本来はトライ&エラーを繰り返しながら慣れていって、業務上の課題を見つけて改善しつつデジタル化を浸透させていくものです。しかし、そういった進め方ができず、とりあえずツールを導入してみたけれど、うまくいかなくて結局使わなくなる、というパターンが多いんですよね。

ですので私としては、反対に業務の方にシステムを合わせてあげて、とにかくスタートすることが大事ではないかと思うんです。ただ、その場合は開発に大きなコストがかかってしまう。汎用的なSaaSだと低コストだけれど、システムに業務を合わせる形になるので使いにくい。その矛盾でシステムを入れられない中小企業が多いのではないでしょうか。

黒野:その点米国では、1つのカテゴリーだけでも膨大な種類のツールがあります。選択肢が多いので、個々の会社も自分たちの業務に合わせて選びやすいところがある。ところが、日本ではツールの種類が圧倒的に少ないので、どうしてもシステム側が業務に合わせる、という形にならざるを得ないのかもしれません。

2020年時点で、米国の企業1社が使用しているSaaSは平均で100種類と言われています。それに対して日本企業は1社あたり8種類ほどなので、10分の1以下なんですね。2015年時点では米国でも約8種類でしたので、5年間で一気に増えたことになります。であれば、日本もそこまで伸びる余地はあるはず。日本のベンダーが個々の企業に合うツールをもっと作ってくれることに期待したいですよね。

それと、システムも大事だけれど、それを継続的に使えるようにする人材も大事。ツールのことがわかっていて、業務も理解しているリテラシーの高い人、そうした人材を企業のなかで育成しないと、優れたSaaSがあっても導入や活用が進まないとも思います。

―コロナ禍を経て、日本の働き方は大きく変わってきたと思います。お二人としては、それ以前と以降とで特にどのあたりにビジネス上の変化を感じますか。

黒野:テレワークが圧倒的に広がり、それに伴って経費精算、電子契約などの事務的な作業が会社にいなくてもリモートでできるようになりました。本格的なプログラミングをしなくてもシステムを作れるローコード・ノーコードツールも流行ってきています。これらの普及はコロナが日本のお尻を叩いてくれたようなところがありますよね。 ITreview も、この期間で5倍ほど訪問者が増えています。

岡本氏:以前の社内システムは、社内ネットワークからアクセスするのが前提だったことと、セキュリティへの不安から、オンプレミスで構築するニーズが高かった。ところがコロナ禍になってテレワークが当たり前になったことで、SaaSの方がいいという考え方に移ってきています。セキュリティ面でも安全性の高いところが増えてきました。コロナ禍で「SaaSは当たり前」というイメージになりましたね。

我々のワークフローシステムにおいては、ユーザーの考え方が変わってきたように思います。それまでは情報システム部門が主導する形で導入するケースが多かったのですが、近年は事業部門や管理部門が先頭に立つことも珍しくなくなりました。

人材獲得においてもDXは不可欠なものになっている

―アイティクラウド社の調査では、経営者の85.1%が「DXで優位性を確立できていない」と回答し、同67.4%が「SaaS導入に失敗した」と回答していました。経営者にとってDXはハードルの高いものなのでしょうか。

岡本氏:ここで考えるべきは「DXとは何か」ということだと思います。一般的にはいろいろな定義がありますが、シンプルに考えるとDXとは「紙をデータにして、そのデータを活かして経営判断すること」というものです。データをもとに会社としてのあり方を考え、変えていく。そのためにはまずはデジタル化してデータを活用できるようにしなければならない。

ということは、結局のところ、DXは経営者の問題なんですよね。経営者のITへの認識の低さが、デジタル化やDXを阻む要因になっていると考えられます。だから会社の人材育成は進まないし、ITへの投資もされないのかなと思うんです。

黒野:「デジタルツールは魔法の杖じゃない」と考えてます。デジタル化をすれば生産性は格段に上がりそうに思えるけれど、実際にはそんなことはない。ツールを使うなかで、ちょっとずつでも改善に向かって前進しているのを感じることが大切ですよね。たとえば既存業務をデータなどで単純に見える化しただけでも、生産性はわずかながら自然と上がっているはずですから。

―まずは一歩踏み出してみることが大事、ということですね。これからデジタルツールを導入する企業に対し、選定する際のポイントは何でしょうか。

黒野:SaaSというのは、同じ分野でも複数の異なる製品があるので、いつでも乗り換えられる、という点がメリットでもあります。だから、何かを起点にしなければならない、というのはないと思います。自分たちのできるところから始めて、それから適した組み合わせを見つけていくのがいいのではないでしょうか。

岡本氏:付け加えると、デジタルツールを使うかどうかは今や採用にも影響してくる時代になっています。たとえば社内コミュニケーションにビジネスチャットツールを使っていなかったり、いまだに社内手続きが紙だったりすると、それだけで入社したくないと思ってしまいますよね。特にデジタルネイティブの若い世代は敏感ですから、経営者としては確実にデジタル化を進めていかないとなりません。

一方で、デジタルツールでコミュニケーションするだけでなく、人と直接的にやりとりすることもやはり大事です。

黒野:本当にそうですよね。人材採用もそうですが、昨今は企業同士がオープンイノベーションによって共創することも増えていますから、そういうときにどちらかのバックオフィスがデジタル化されておらず、非効率的だったりすれば、共創のための連携自体がしにくくなる問題もあります。

顧客にとって本当に役立つサイト、ツールにしていくために

―今後ITreviewはどう進化させていくのか、あるいはどういったところに期待しているか、考えているところがありましたら。

黒野:現在ITreviewではおよそ6,000種類のサービスを掲載していて、その数はどんどん増えています。さらに膨大な数になっていったとき、どういう企業がどんなツールを使うのがベストなのか、といったことが容易に判断できるような仕組みを考えたいと思っているところです。

たとえば中小企業だと、特性の近い他の企業が何を使っているのかが気になったりするものなので、類似性の高い地域・業種の企業が使っているサービスは何か、というのが簡単にわかるようになるといいのかなと。ITreviewには「満足度」というスコアもすでにありますが、自分と同じような会社がどう感じているのかが一番受け入れやすい評価軸だと思いますので。

岡本氏:同じツールであっても、企業や部署、利用シーンによって細かい使い方は変わってくるものですよね。たとえばワークフローは基本的に稟議などの社内申請に使うものですが、企業によっては日報に使っていたりします。そのような使い方のバリエーションをレビューの形でわかりやすく伝えられるようになっていれば、導入を検討している方の本当に知りたいことがわかるのかな、という気もします。こういう業種・規模の企業なら、この組み合わせのSaaSを導入すると活用が進みやすいですよ、とか。比較サイトではどうしても個々の機能という「点」だけを参考にしてしまいがちですので。

たとえば我々のようなワークフロー製品だと、レビューとして書きにくいところに強みがあったりします。多様な業種の大勢のお客様に使ってもらえているからこその強みといったものがたくさんある。それがうまく他の人にも伝わるような仕組みになっていると、ベンダーとしてはうれしいですね。

―最後に、これからの両社のビジネスの目指すところ、展望などについて伺えますか。

岡本氏:大企業の考え方も最近はかなり変わってきていますが、それでもまだオンプレミス型のニーズは高いものがあります。大規模システム向けで、既存システムとの連携が可能など、柔軟性高く開発できるからです。しかし、今やクラウド型も大規模システムに対応し始めています。現在はオンプレミス型のAgileWorksでしか対応していない機能が存在しますが、将来的にはそういった制約をできればなくし、実現できることを同じにしたうえで、オンプレミス型かクラウド型かを選ぶだけ、というような形にできれば。

製品の機能や使い勝手などに関する部分は、お客様の声などから随時改善していく体制が整っています。でも、業務内容がお客様によって異なるため、機能を新たに追加して対応するという発想では単にシステムとして複雑になるだけです。お客様が求める利用シーンにぴったり当てはまる使い方に気付いていただくために、我々がどういう伝え方をしていくべきなのか、もっと試行錯誤して提案力を強化していかなければと思っています。

黒野:世の中にいろいろなツールが増えていくなかで、ITreviewを訪れたユーザーがベストなものを選びやすくすることが、我々の最大の使命であり、価値でもあると思っています。最大限に選びやすいUIにすること、同時にベンダーさんの利益にもなるようWebサイトとしての認知度を上げること、その両方を愚直に追求していこうと思っています。

プロフィール(敬称略)

アイティクラウド株式会社/黒野 源太(写真左)

略歴:旧ソフトバンクモバイル株式会社マーケティング本部のデジタル広告開発部門、SB C&S株式会社(旧ソフトバンクコマース&サービス)にてマーケティングソリューションやツールの流通事業の統括業務を経て、2018年4月にSB C&S株式会社とアイティメディア株式会社の合弁会社として設立されたアイティクラウド株式会社の取締役副社長兼CEOに就任。2019年7月より代表取締役社長兼CEOに就任。

株式会社エイトレッド/岡本 康広(写真右)

略歴:1971年島根県生まれ。1990年に上京、システムエンジニアとして自身のキャリアをスタートさせた。その後営業に転身し、1994年株式会社ソフトクリエイトに入社。最初の入社から現職に至るまでの間に二度、ソフトクリエイトグループを離れ、富士ソフト株式会社ではソリューション営業、合同会社DMM.comでは3Dプリント企画営業、そしてロボット事業を立ち上げ、事業責任者を歴任。2017年にソフトクリエイトグループへ三度目の入社。2018年、株式会社ソフトクリエイトホールディングスがM&Aした株式会社エートゥジェイの代表取締役副社長に就任。2019年6月より現職。

写真:岩澤 修平

投稿 DXを進められるか否かは経営者にかかっている――企業が今すぐにデジタル化に取り組むべき理由とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 経営者が「経営者の仕事」をするために必要な環境を整理する は ITreview Labo に最初に表示されました。

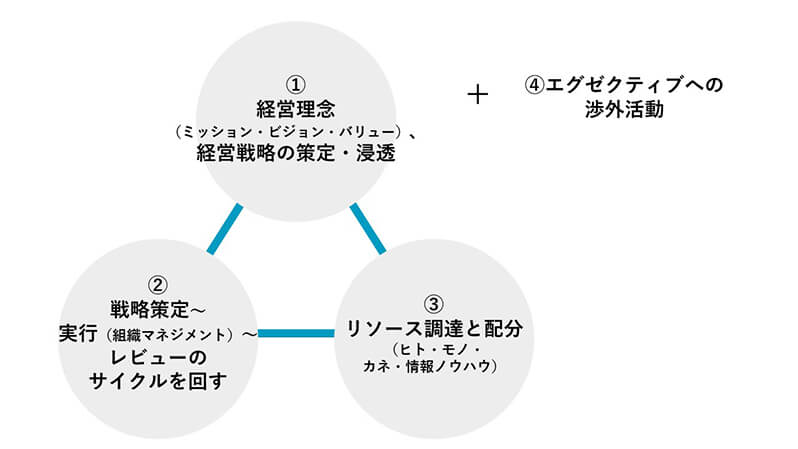

]]>そのメリットを最大化するためには、経営者が自らの仕事領域を把握し、環境整備を行うことが欠かせません。

そこで今回は経営者の仕事を4つの要素にわけ、それぞれに対するワークフローの重要性を解説していきます。

企業理念はワークフローで仕組化を