投稿 OCRとは?仕組みやAI-OCRとの違い・活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年では、AIやディープラーニングの進化により、OCRの認識精度が向上し、業務のペーパーレス化やデータ入力の自動化を進める企業にとって、OCRは欠かせない技術となっています。

一方で、OCRの認識精度は文字の種類や書類の形式によって変動するため、利用目的に適したソフトやサービスを選定しないと、誤認識によるデータ入力ミスや業務効率の低下を招く可能性があります。

本記事では、OCRの仕組みやAI-OCRとの違いから具体的な活用事例、導入のメリットやデメリット、OCRソフトの選び方まで詳しく解説します。

OCRとは?

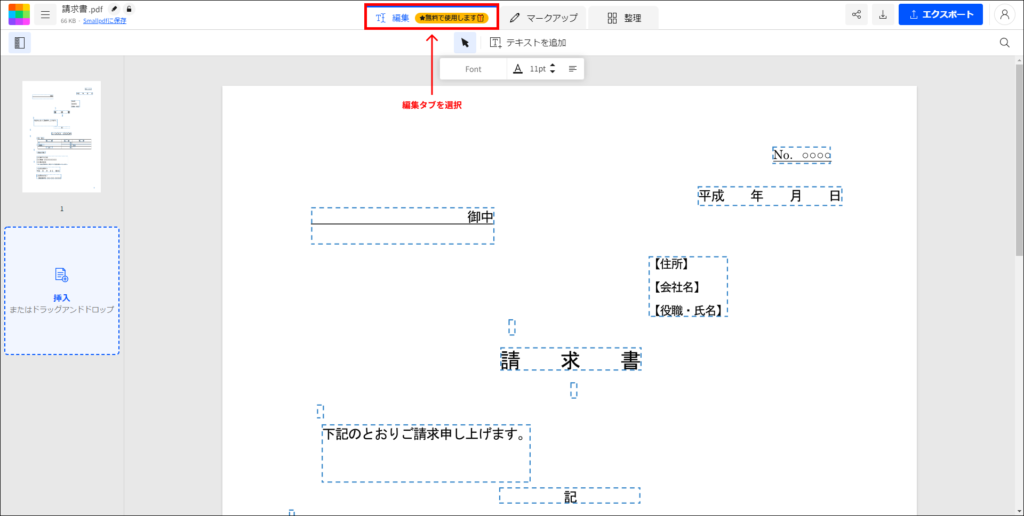

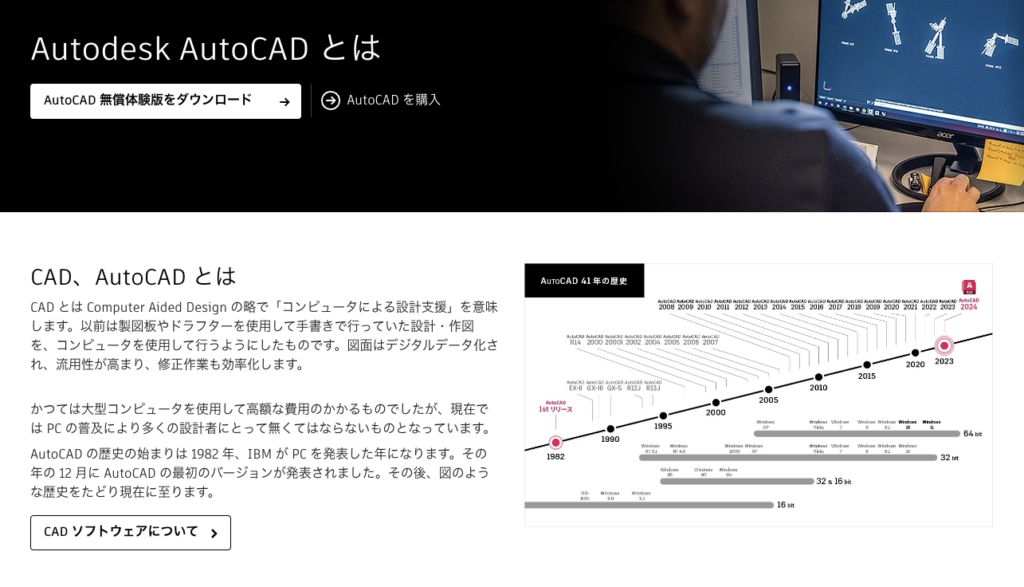

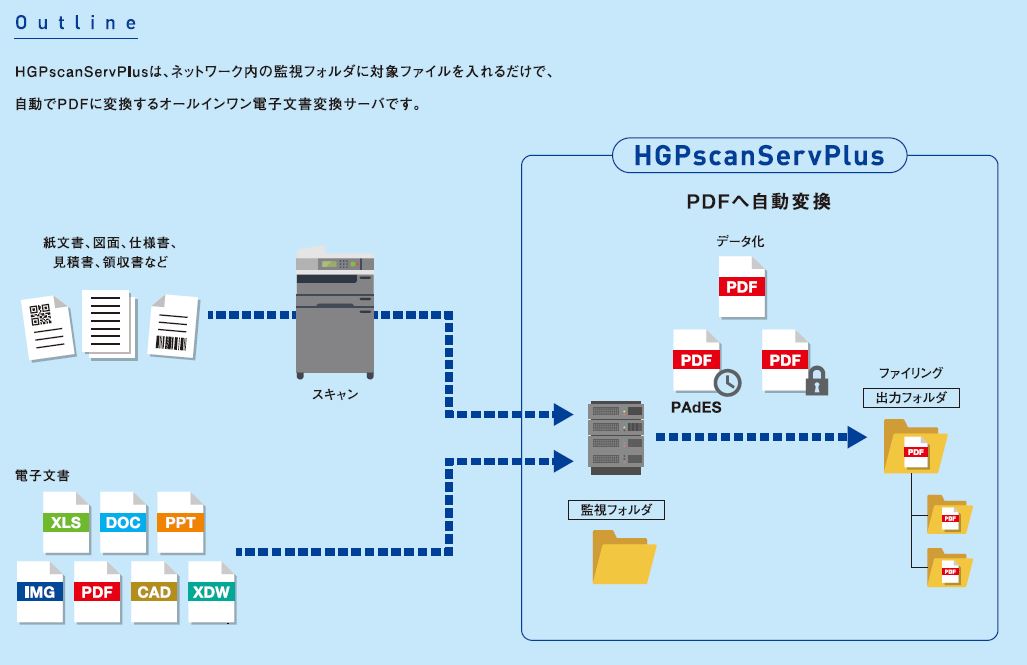

OCRとは、Optical Character Recognition(光学文字認識)の略称で、画像や紙の書類に書かれた文字をデジタル化し、編集可能なテキストデータに変換する技術のことです。

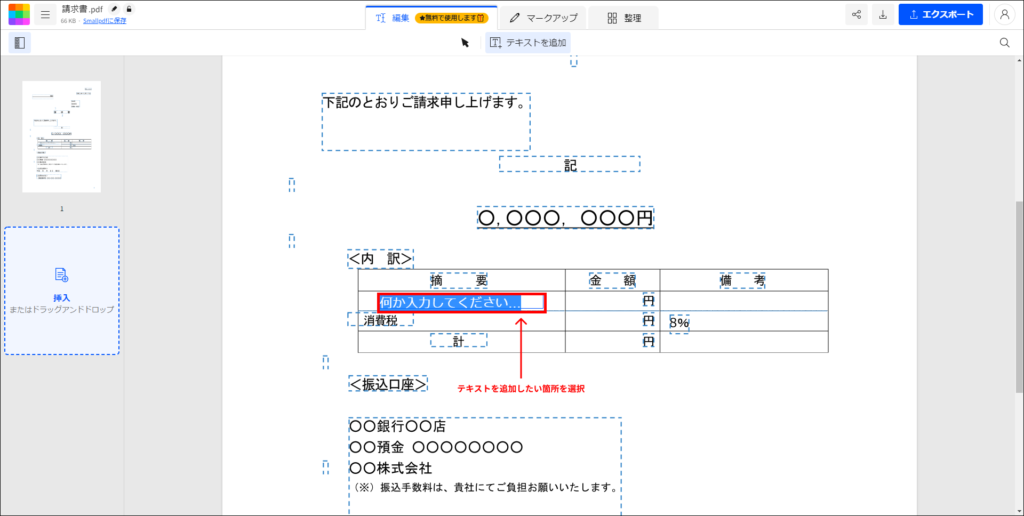

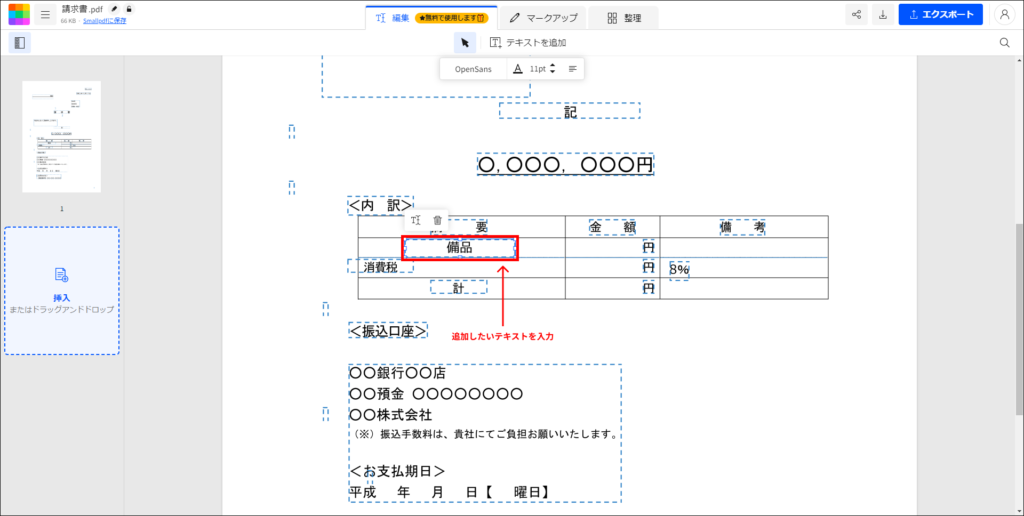

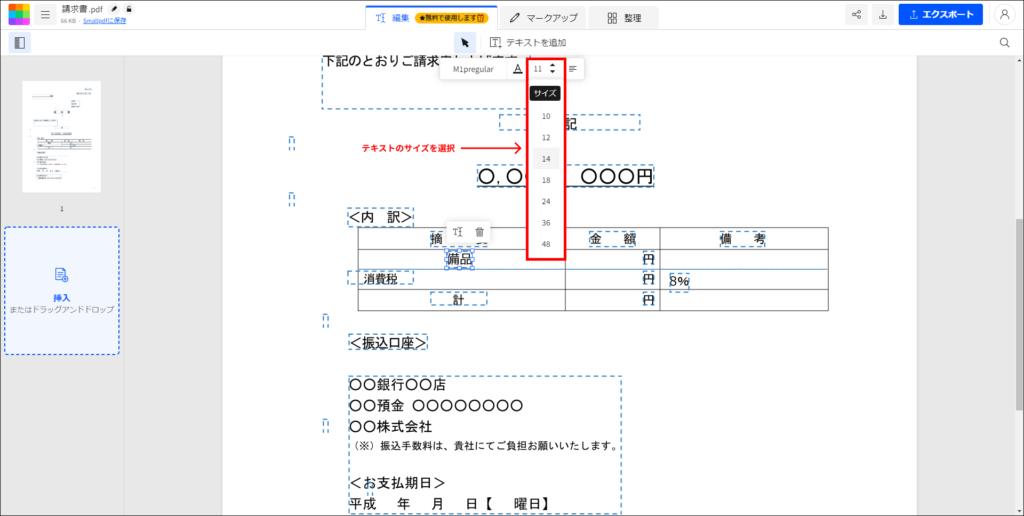

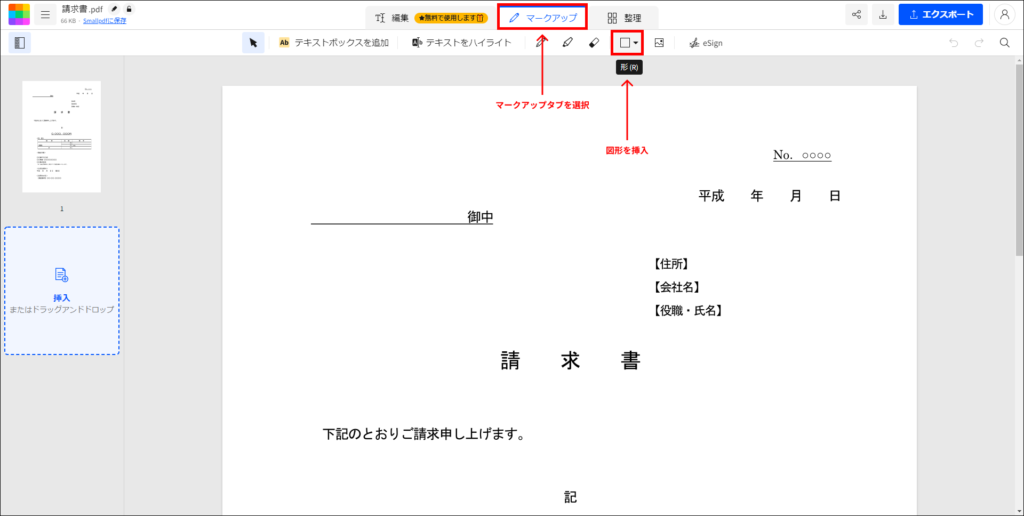

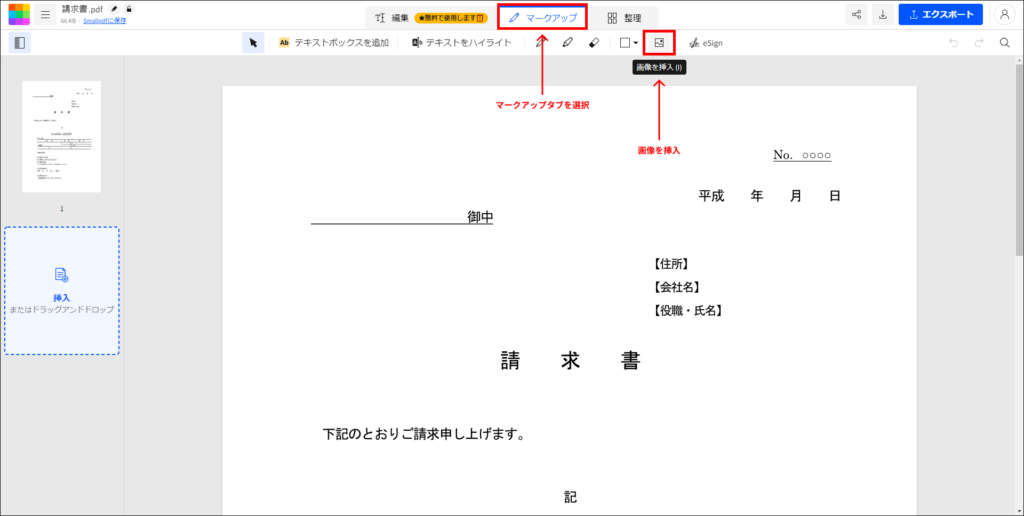

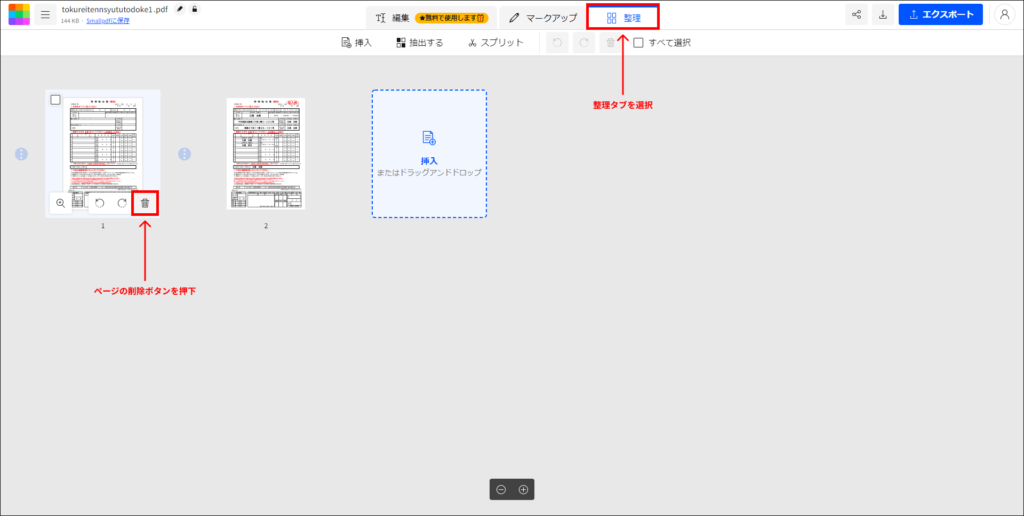

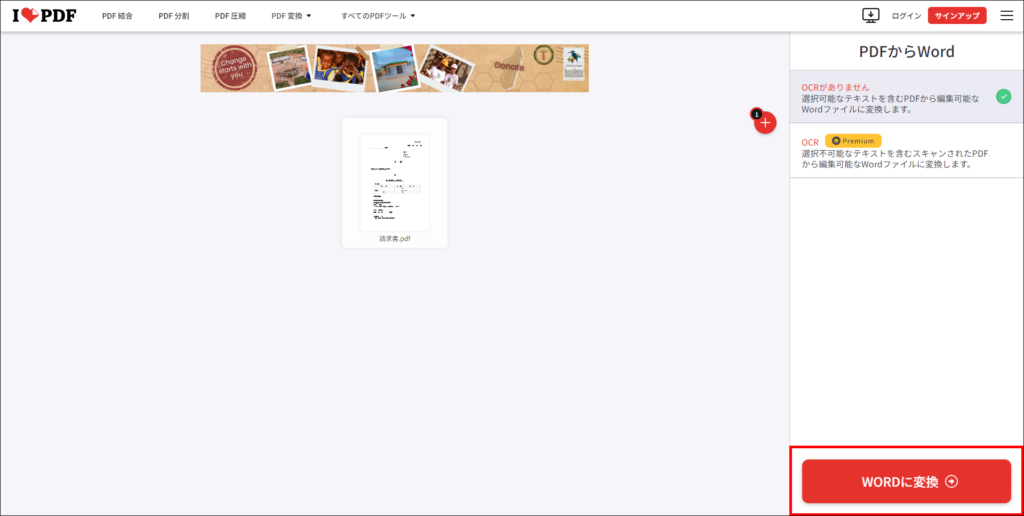

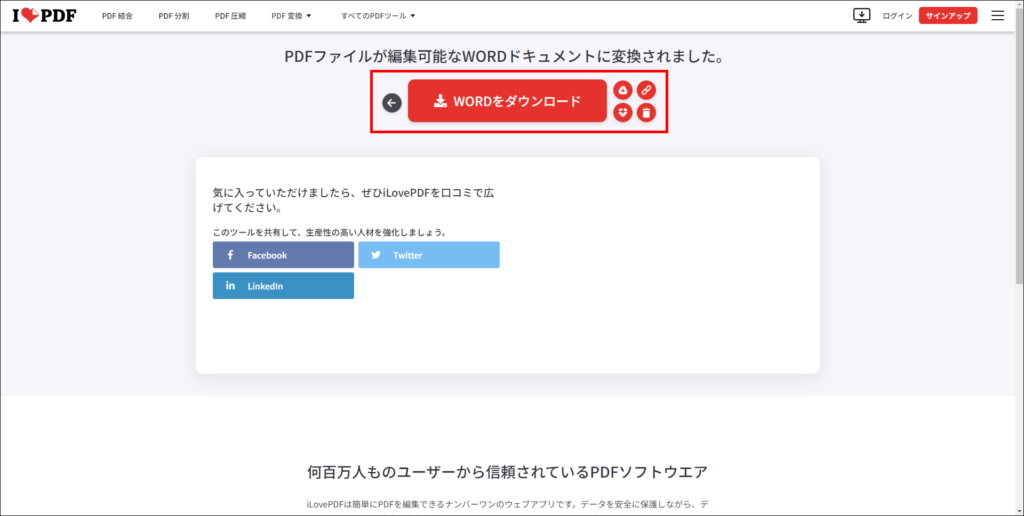

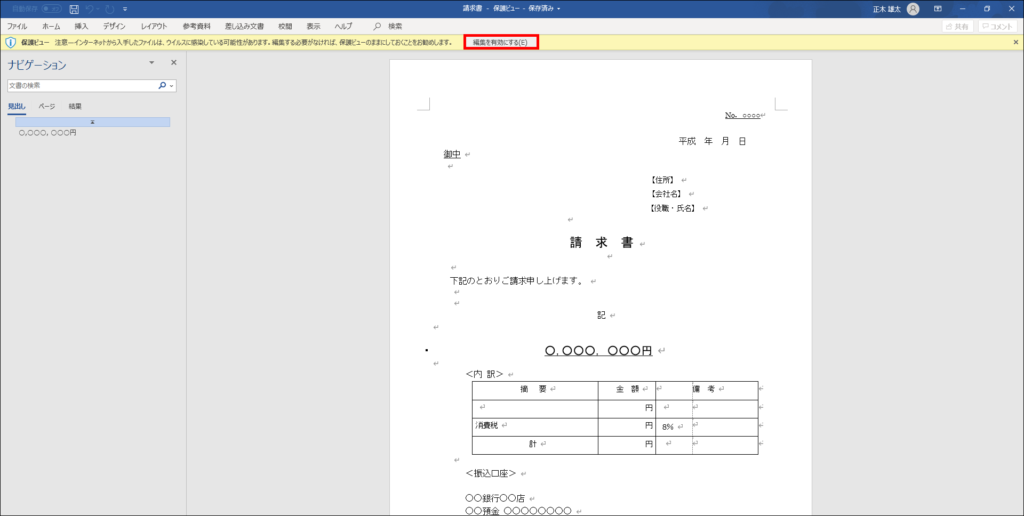

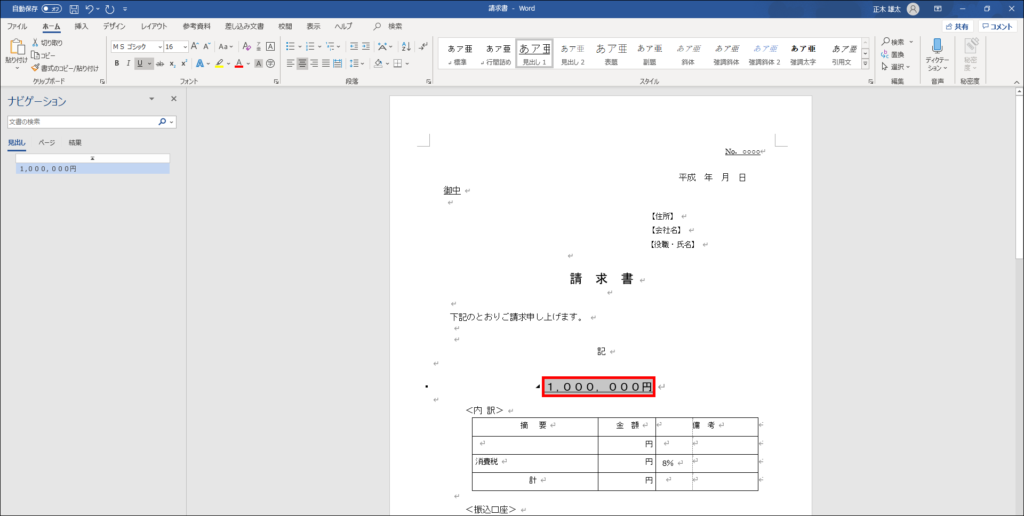

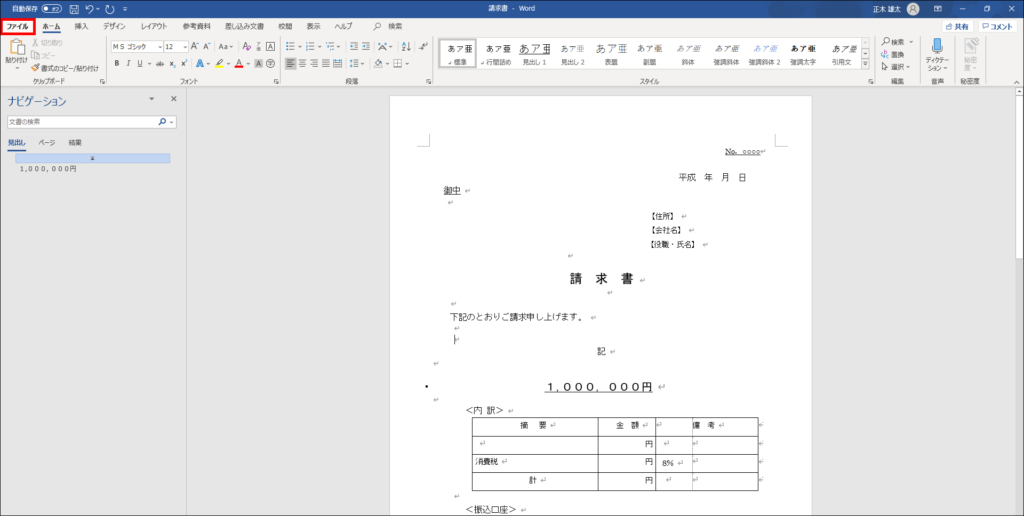

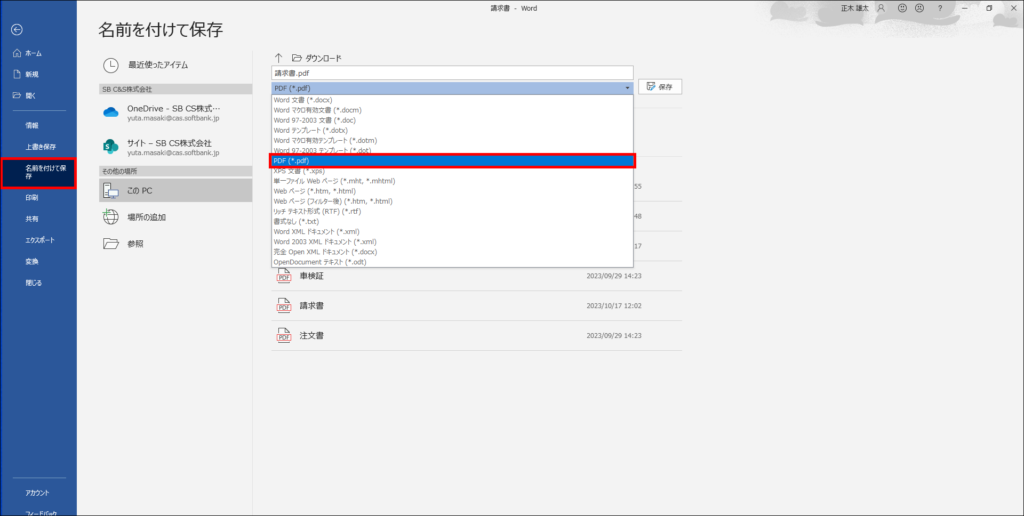

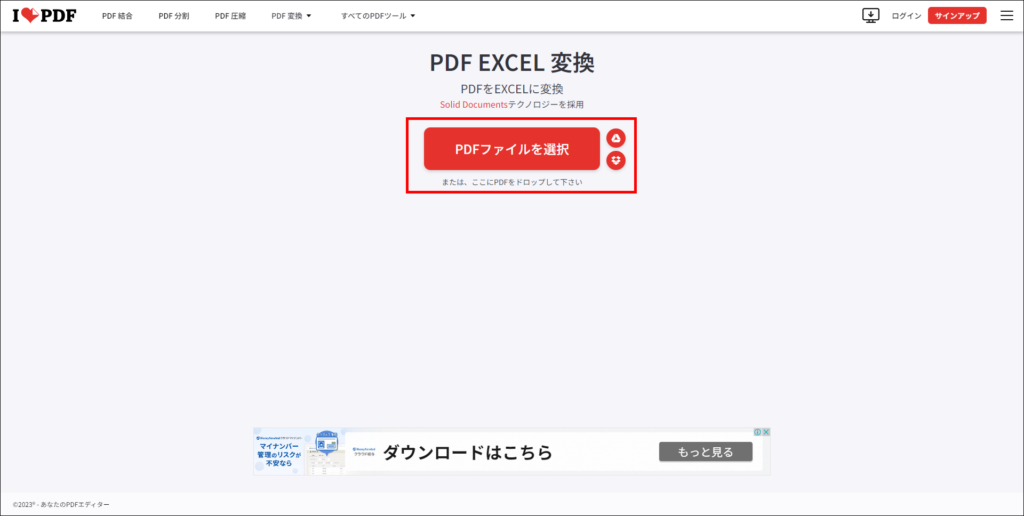

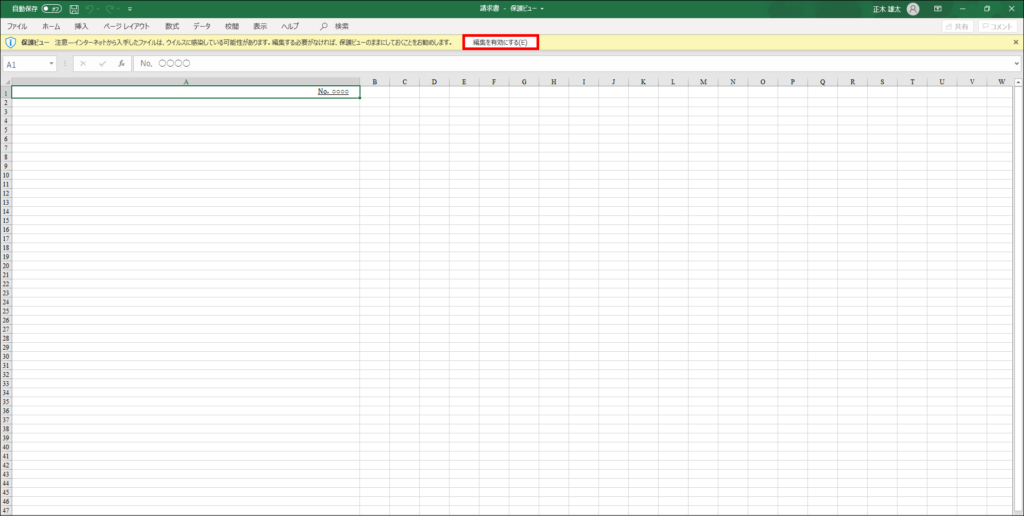

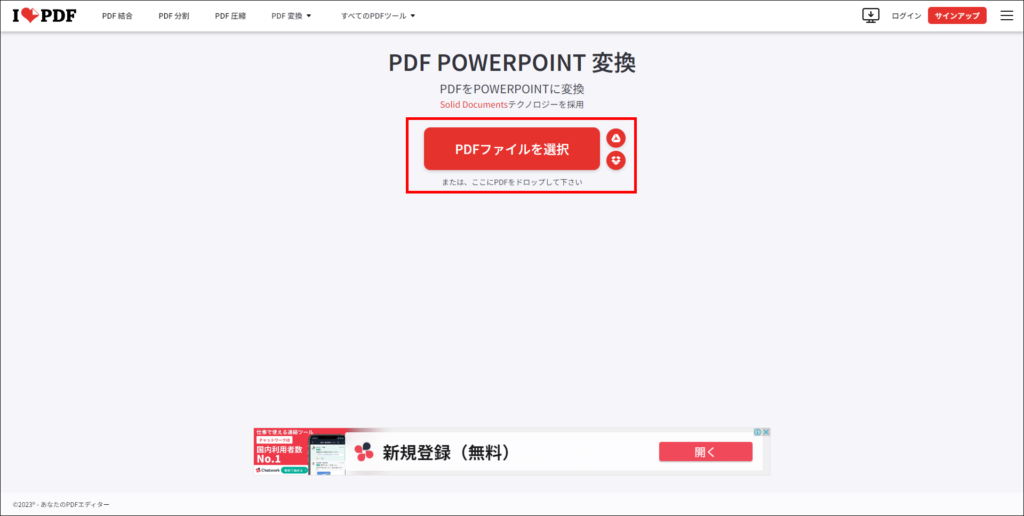

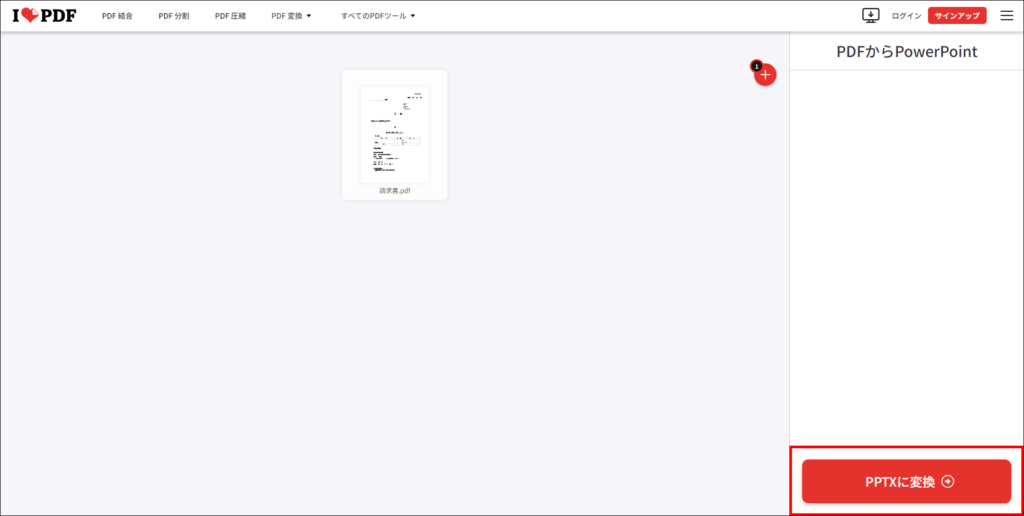

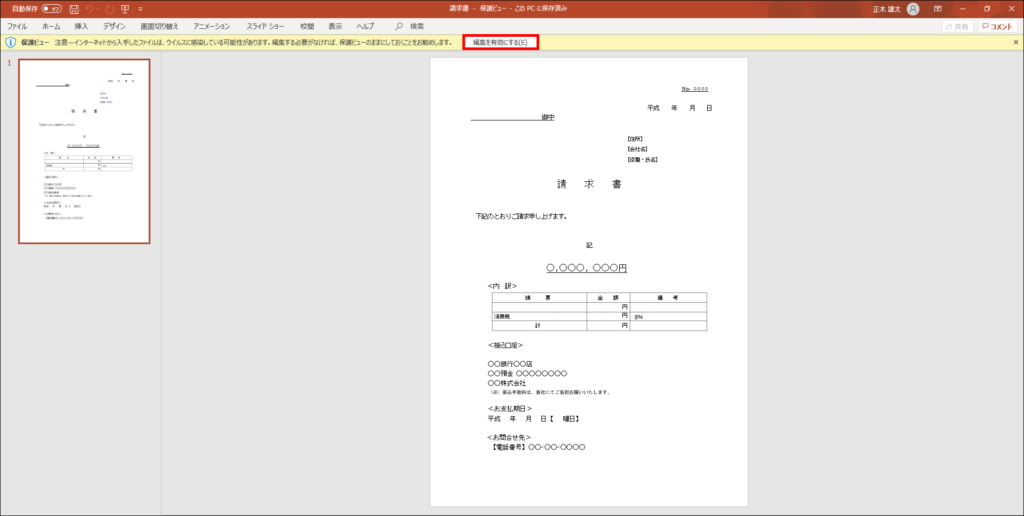

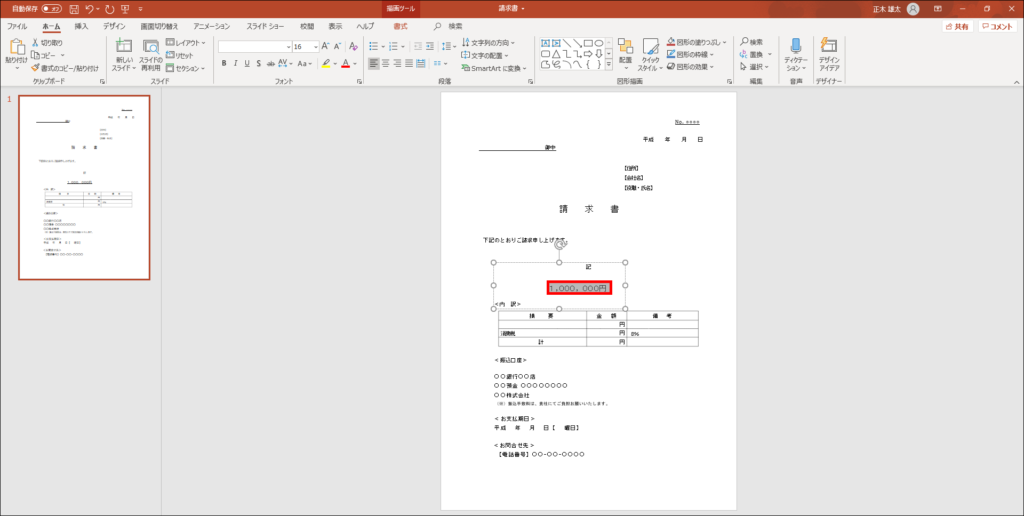

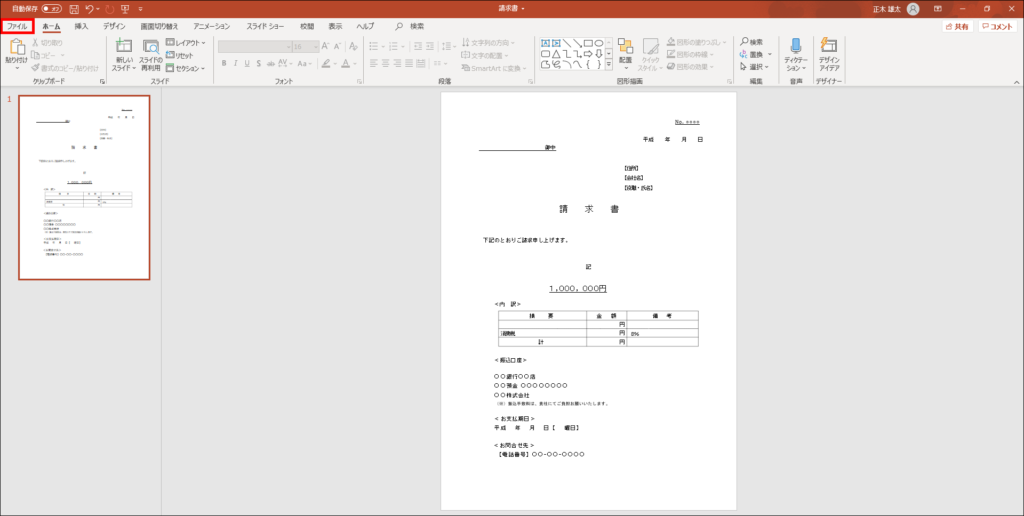

スキャナやカメラで撮影した文書をOCR処理することで、テキストデータとして編集・検索が可能になるもので、主に請求書や領収書データの自動入力などで活用されています。

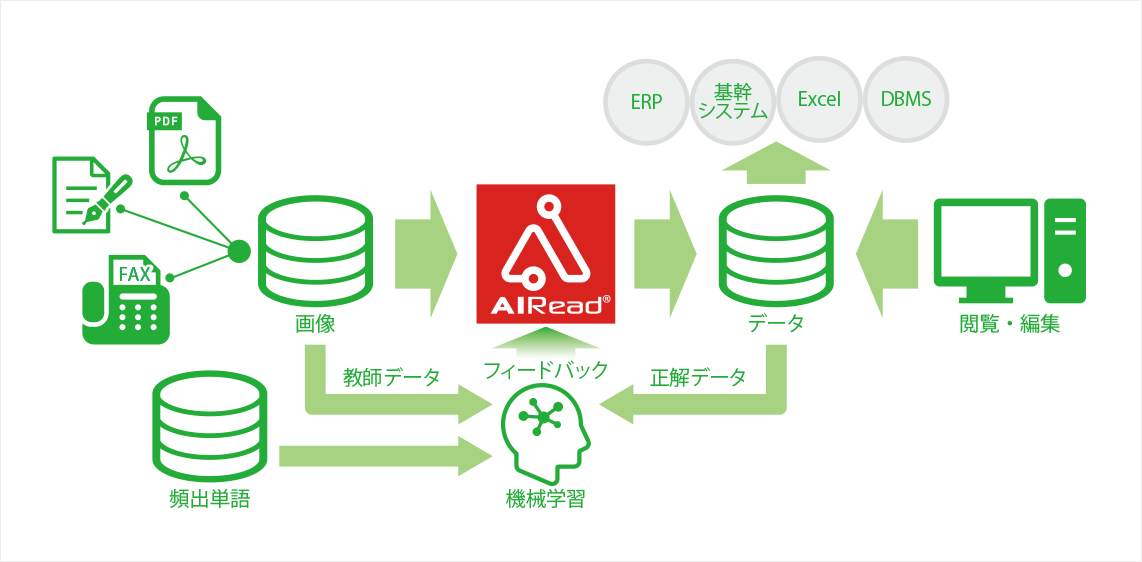

近年では、AI(人工知能)技術を搭載したAI-OCRが登場し、従来のOCRでは認識が難しかった手書き文字や、書体・レイアウトが複雑な文書の認識精度が飛躍的に向上しました。

OCR技術は、企業における紙文書のデジタル化、業務効率化、そしてペーパーレス化を推進する上で重要な役割を果たしており、バックオフィス業務の自動化や情報活用において不可欠なテクノロジーとなっています。

OCRの仕組み

- ①:画像の前処理

- ②:文字の特徴の抽出

- ③:テキストへの変換

OCRの仕組みは、大きく分けて「画像の前処理」「文字の特徴の抽出」「テキストへの変換」の3つのステップで構成されています。

まず、画像の前処理では、スキャナやカメラで取得した画像を解析しやすくするために、傾き補正・ノイズ除去・コントラスト調整を行います。

次に、文字の特徴抽出の段階では、読み取る文字の形状、線の太さ、角の有無といった特徴を抽出し、あらかじめデータベースに登録された文字パターンと比較照合することで文字を特定します。

最後に、テキスト変換の段階で、認識された文字情報がデジタルデータとして出力され、検索や編集が可能になります。

従来のOCR技術とAI-OCRの違い

従来のOCR技術の特徴

従来のOCR技術は、パターンマッチングやルールベースの手法を用いて文字を認識する方式です。

特定のフォントやレイアウトで印刷された規則的な書類・帳票の活字認識では高精度を発揮するものの、異なるフォントや手書き文字、文字の配置によっては正確に読み取れないこともあります。

また、文脈を理解せずに単独の文字単位で認識を行うため、大量の書類処理には不向きです。そのため、一定のフォーマット内で活字を認識する用途に特化したものと言えます。

最新のAI-OCR技術の特徴

AI-OCRは、ディープラーニング(深層学習)を活用したOCR技術で、従来のOCRと比較して、手書き文字や複雑なフォーマットの文書にも高精度で対応できる点が特徴です。

AI-OCRは、単に文字を認識するだけでなく、文脈を考慮した解析を行います。そのため、フォントやレイアウトが崩れていてもより正確な認識が可能です。また、学習を重ねることで認識精度が向上していきます。

加えて、AI-OCRは画像補正やノイズ除去といった処理を自動で行うため、スキャナやスマートフォンで撮影した歪みのある画像からでも高精度な認識が可能です。そのため、手書きの書類や異なるフォーマットの帳票を扱う業務に適しています。

OCRの活用事例

- 経理や財務:請求書や領収書を自動入力する

- 物流や倉庫:各伝票や納品書を自動入力する

- 法務や契約管理:契約書や申込書を自動入力する

- 営業や顧客管理:先方の名刺をデジタル管理する

経理や財務:請求書や領収書を自動入力する

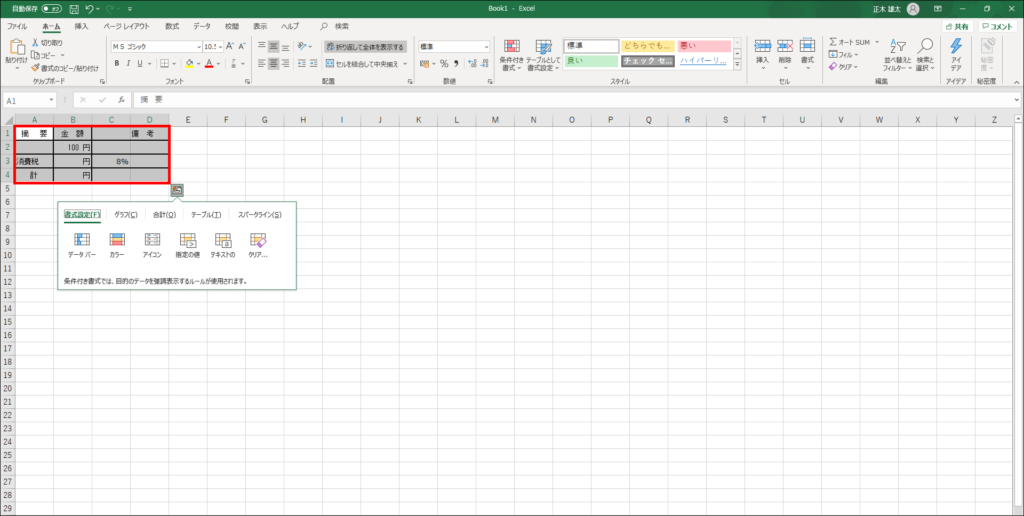

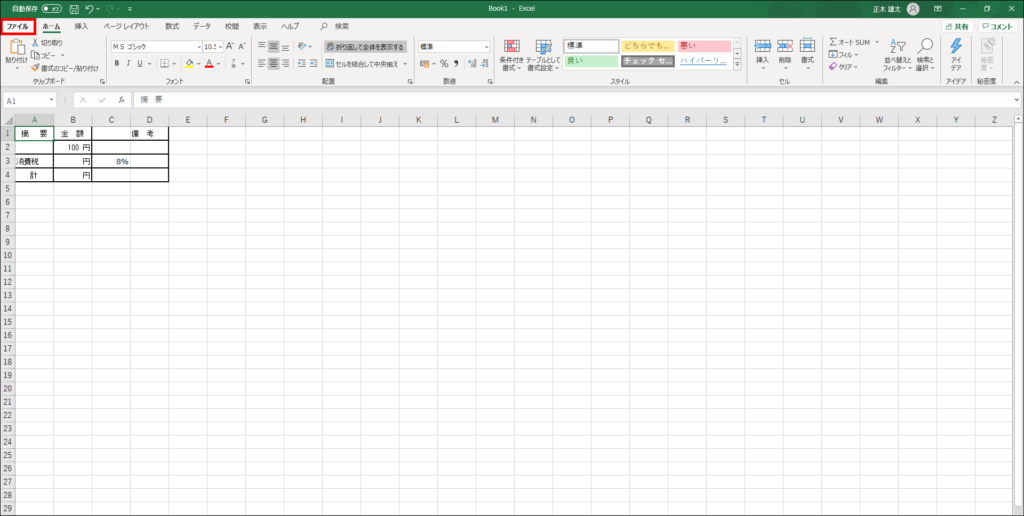

経理業務では、請求書や領収書のデータ入力をOCRで自動化することで、手入力による負担を軽減し、処理速度を向上させることが可能です。

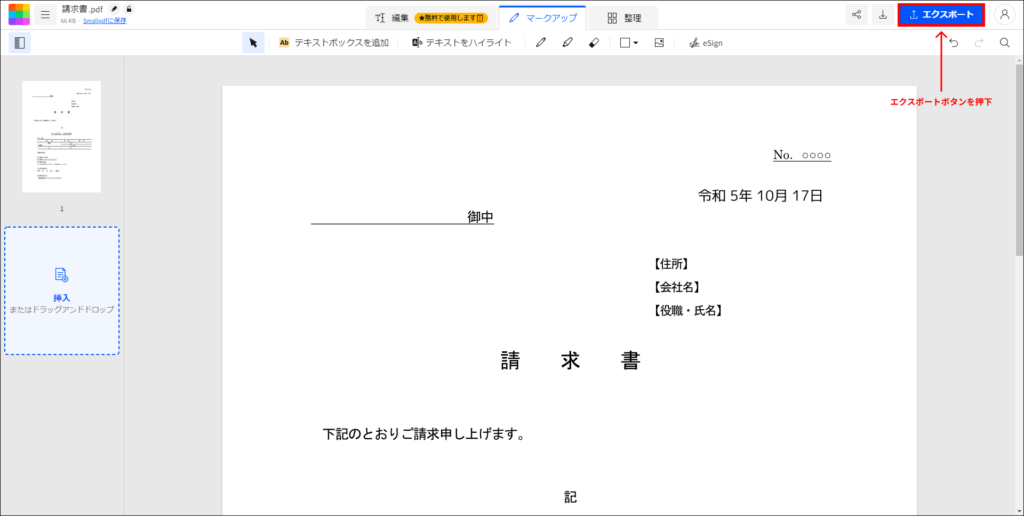

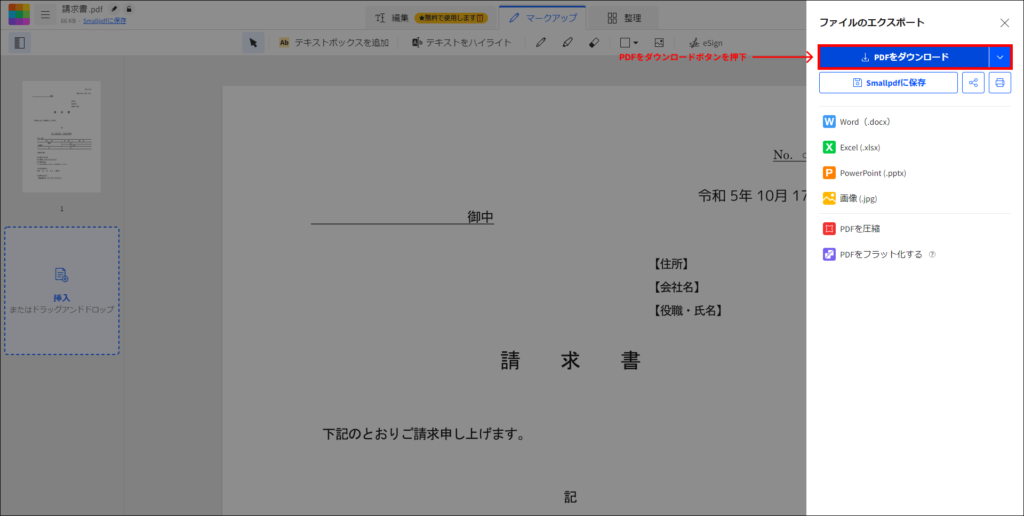

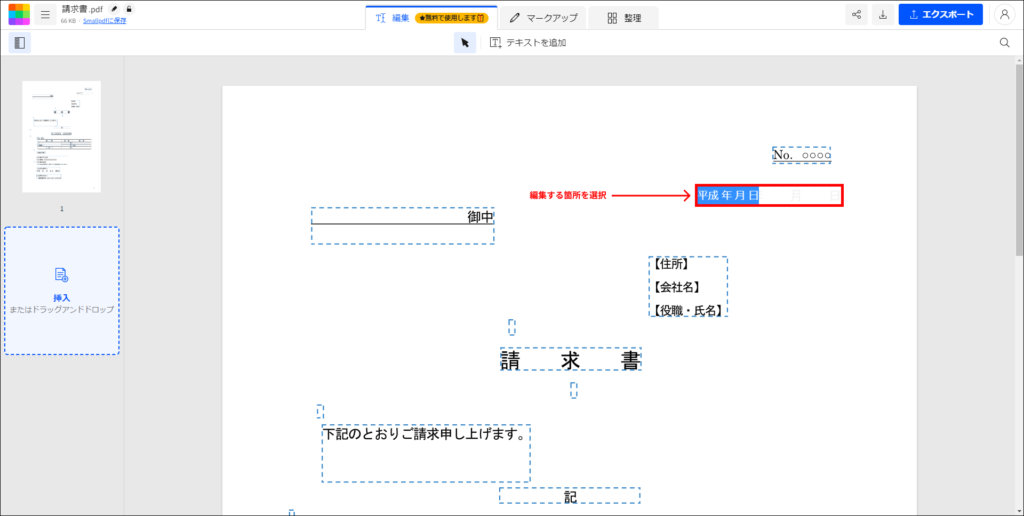

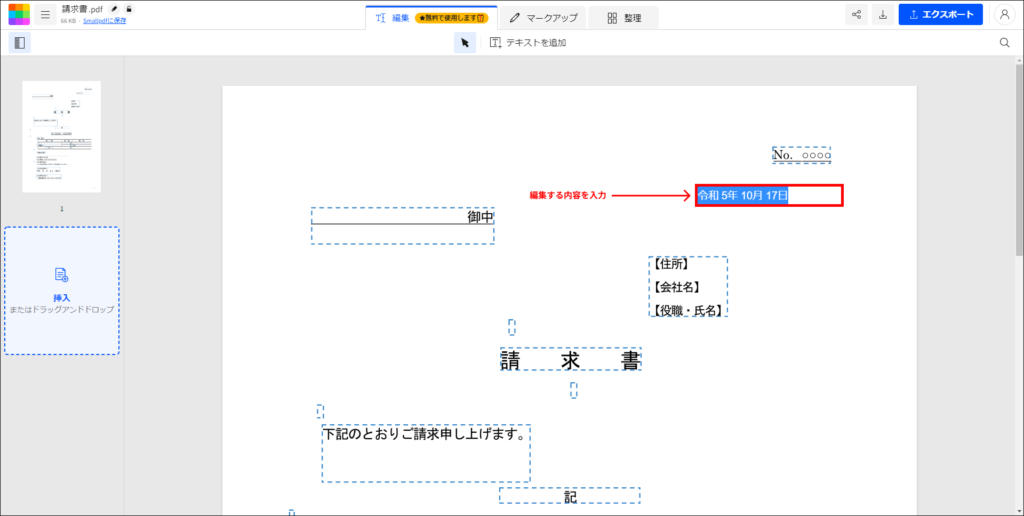

従来は、請求書の金額や日付などは手入力で行っており、入力ミスが発生しやすいのが課題でした。しかし、OCRを導入すれば、紙の請求書をスキャンするだけで自動的にデータ化できるため、入力ミスを防ぎつつ作業時間を短縮できます。

さらに、AI-OCRを活用することで、フォーマットが異なる請求書にも対応できるため、取引先ごとに書類形式が異なっていても正確な処理が可能です。

物流や倉庫:各伝票や納品書を自動入力する

物流業界では、出荷伝票や納品書のデータ入力をOCRで自動化することにより、業務効率を大幅に改善できます。

従来は、配送業者が伝票情報を手作業で入力していましたが、OCRを活用することで、スキャンするだけで荷物の詳細情報をデジタルデータとして取り込めます。

さらに、AI-OCRを活用すれば、手書きの伝票やフォーマットが異なる納品書も高精度で認識できるため、多様な物流書類の処理を自動化し、業務全体の効率化を実現できます。

法務や契約管理:契約書や申込書を自動入力する

法務部門では、契約書や申込書の管理にOCRを活用することで、検索性を向上させ、業務の効率化を図れます。

従来は、契約書の内容を確認する際に、紙の書類を手作業で探す必要がありました。しかし、OCRで契約書をデジタル化し、テキスト検索を可能にすることで、必要な情報を迅速に取り出せます。

また、AI-OCRを活用すれば、手書きの契約書やスキャンしたPDFの内容も正確にデータ化できるため、契約管理の精度向上につながるでしょう。

営業や顧客管理:先方の名刺をデジタル管理する

営業部門では、名刺をOCRでデータ化することで、顧客情報の管理を効率化できます。

従来は、名刺情報を手入力する必要があり、大量の名刺整理に時間を要していました。しかし、OCRを活用することで、名刺をスキャンするだけで自動的にテキストデータに変換され、顧客管理システム(CRM)への登録も容易になります。

さらに、AI-OCRを活用すれば、手書きのメモが書き加えられた名刺でも高精度でデータ化できるため、営業活動の効率化が期待できます。

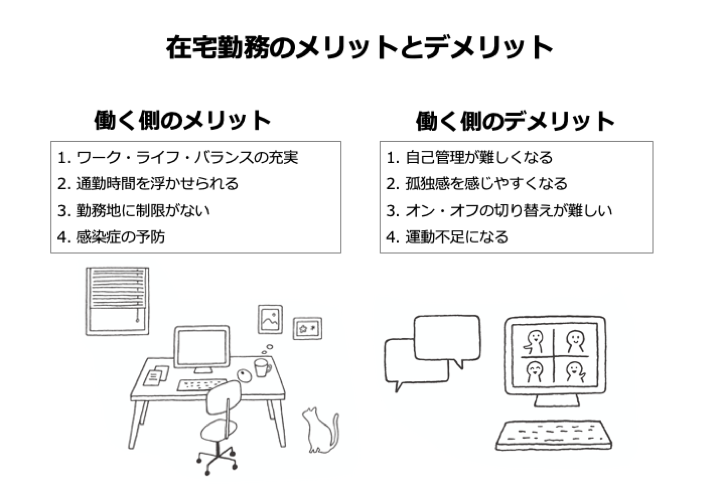

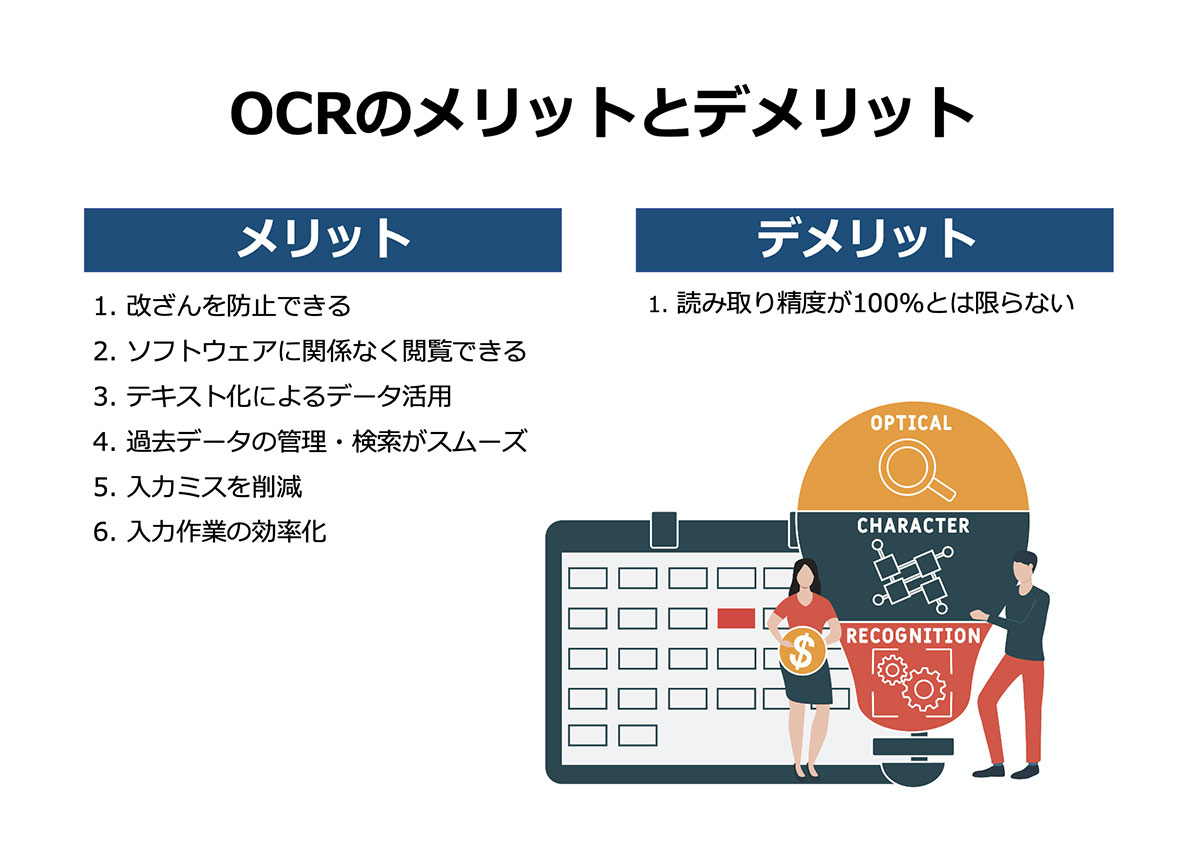

OCR導入のメリット

- データ入力を自動化できる

- 入力のミスを削減できる

- 入力のコストを削減できる

- データの検索が容易になる

データ入力を自動化できる

OCRのメリットの1つ目としては「データ入力を自動化できる」というものが挙げられます。

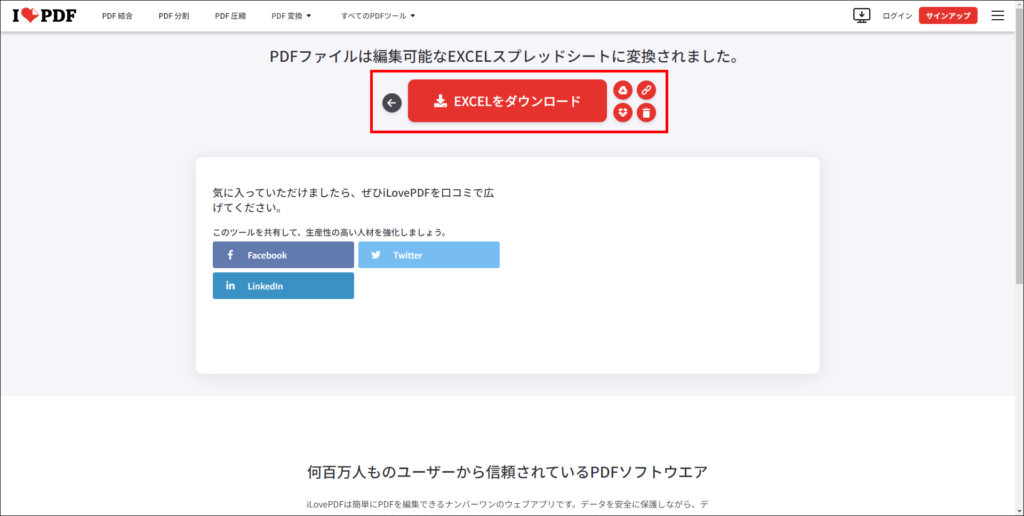

手作業でのデータ入力は時間がかかりますが、OCRを活用することで、紙の書類やPDFに含まれる情報を自動的にデジタルデータに変換でき、入力作業を大幅に削減できます。

例えば、請求書やアンケートのデータをOCRで取り込むことで、手入力の手間を省き、業務を効率化できます。特に、大量の書類を扱う業務においては、作業負担の軽減につながるでしょう。

入力のミスを削減できる

OCRのメリットの2つ目としては「入力のミスを削減できる」というものが挙げられます。

人が手入力を行う場合、数字や文字の誤入力は避けられません。しかし、OCRを導入することで、文字認識技術を用いてデータを正確に読み取れるため、入力ミスを防止できます。

例えば、顧客情報や受発注データをOCRで読み取ることで、転記ミスをなくし、正確なデータ管理を実現できます。

入力のコストを削減できる

OCRの3つ目のメリットとしては「入力のコストを削減できる」というものが挙げられます。

データ入力業務は、人的リソースと時間を多く要するため、コスト負担が大きくなりがちです。特に、大量の書類を扱う企業にとって、手作業の削減が直接的なコスト削減につながります。

例えば、経理部門での請求書データ入力をOCRで自動化することで、入力担当者の作業時間を削減し、人件費を抑制できます。

データの検索が容易になる

OCRの4つ目のメリットとしては「データの検索が容易になる」というものが挙げられます。

紙の書類やスキャンしたPDFは、必要な情報を探すのに手間がかかりますが、OCRでテキスト化することで、キーワード検索が可能になります。

例えば、契約書や報告書をOCRでデータ化すれば、検索機能を使って必要な箇所を素早く特定できるため、時間短縮と業務効率化につながります。

OCR導入によるデメリット

- 導入や運用にはコストが発生する

- 画像の誤認識が発生する恐れがある

- 継続的なメンテナンスが必要になる

導入や運用にはコストが発生する

OCRのデメリットの1つ目としては「導入や運用にはコストが発生する」というものが挙げられます。

OCRソフトやAI-OCRサービスを導入するには、初期費用や月額料金が発生します。また、システムとの連携や運用体制の整備にも追加コストが必要になる場合があります。

解決策としては、無料トライアルを活用して、自社の業務に適したOCRソフトを選定することや、初期費用を抑えられるクラウド型OCRサービスの利用を検討するのもよいでしょう。

画像の誤認識が発生する恐れがある

OCRのデメリットの2つ目としては「画像の誤認識が発生する恐れがある」というものが挙げられます。

OCR技術は進化しているものの、手書き文字や特殊なフォント、画質の低い画像など、読み取りが難しいケースが存在します。そのため、最終的に手作業での修正が必要になることがあります。

解決策としては、AI-OCRを活用し、学習データを増やして精度を向上させることや、OCR処理の前段階で画像補正処理を施し、入力データの品質を高めることが挙げられます。

継続的なメンテナンスが必要になる

OCRのデメリットの3つ目としては「継続的なメンテナンスが必要になる」というものが挙げられます。

OCRシステムを導入した後も、新しい書類フォーマットに対応したり、認識精度を維持・向上させたりするために、定期的なメンテナンスが欠かせません。特にAI-OCRの場合は、継続的に学習データを更新していく必要があります。

解決策としては、クラウド型OCRを選択し、ベンダー側による自動アップデートを利用することや、定期的にOCRの認識精度を評価し、必要に応じて設定を最適化することも重要です。

OCRソフトの選び方と比較のポイント

- ①:認識精度を確認する

- ②:処理速度を確認する

- ③:導入形態を確認する

- ④:対応ファイルを確認する

- ⑤:価格や料金体系を確認する

- ⑥:セキュリティ機能を確認する

- ⑦:外部システムとの連携を確認する

①:認識精度を確認する

OCRソフトの選び方の1つ目としては「認識精度を確認する」という方法が挙げられます。

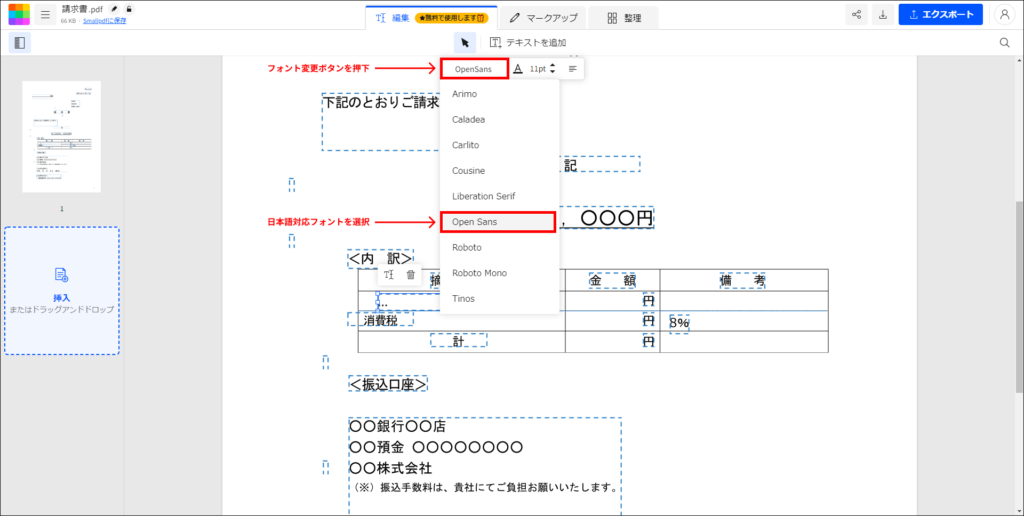

OCRソフトの最も重要な要素は高い認識精度です。特に日本語や多言語対応が必要な場合、認識率の違いが業務効率に大きく影響します。

例えば、Google Cloud VisionやABBYY FineReaderは、多言語対応かつ高精度な文字認識が特長であり、企業利用において高評価を得ています。

②:処理速度を確認する

OCRソフトの選び方の2つ目としては「処理速度を確認する」という方法が挙げられます。

業務用途では、大量の書類を迅速に処理する高速性が求められます。処理速度が遅いと業務全体が滞り、生産性に悪影響を及ぼします。

たとえば、Adobe Acrobat ProやReadirisは、バッチ処理機能を備えており、大量書類の連続スキャンでもスピーディな処理が可能です。

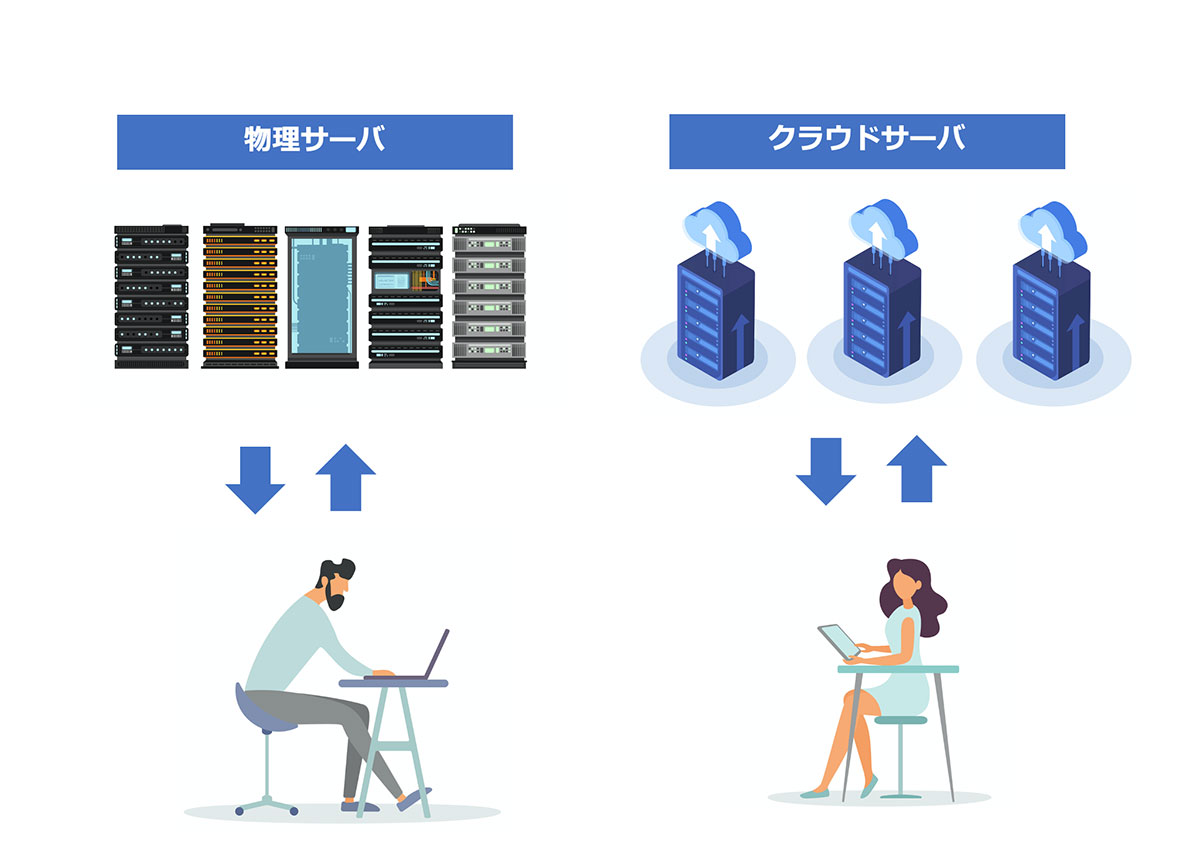

③:導入形態を確認する

OCRソフトの選び方の3つ目としては「導入形態を確認する」という方法が挙げられます。

クラウド型とオンプレミス型があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。クラウド型は柔軟性が高く、アップデートが容易ですが、データ保護の観点でオンプレミス型が好まれるケースも多いです。

たとえば、クラウド型のMicrosoft Azure OCRはリモートから利用でき、オンプレミス型のABBYY FineReader Serverは社内完結のセキュリティを重視しています。

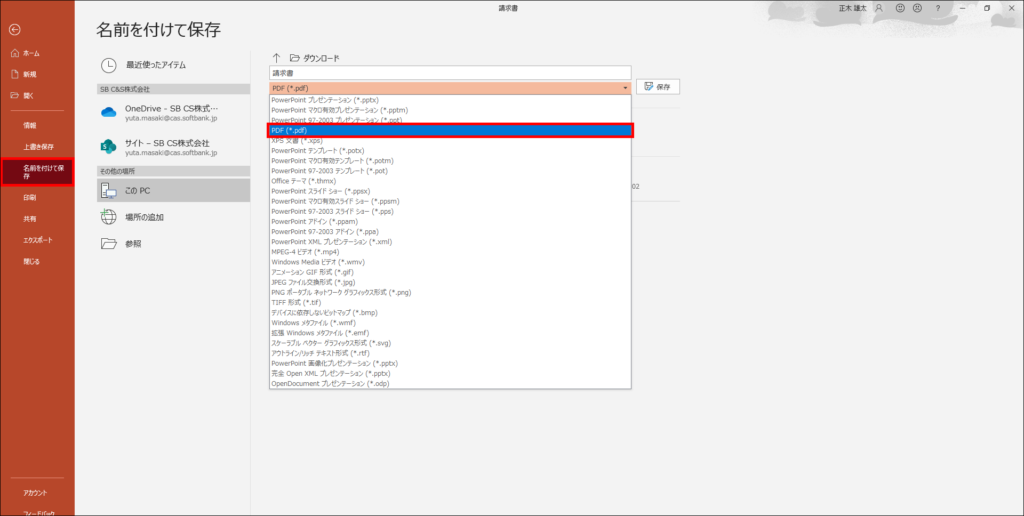

④:対応ファイルを確認する

OCRソフトの選び方の4つ目としては「対応ファイルを確認する」という方法が挙げられます。

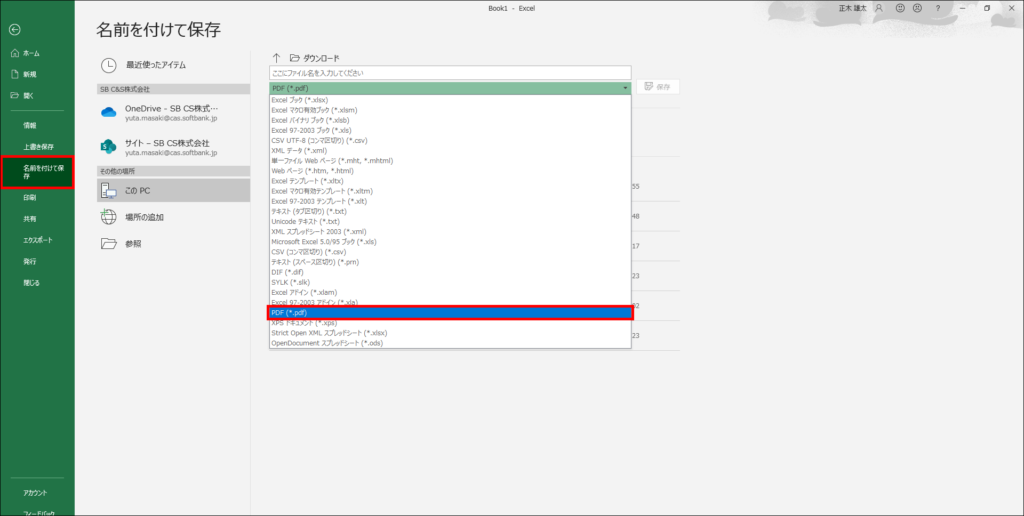

PDFや画像ファイルだけでなく、ExcelやWord形式への出力対応も業務効率を大きく左右します。多様なファイル形式に対応しているか事前に確認が必要です。

例えば、Adobe Acrobat ProではPDFやWord、Excelに変換が可能であり、幅広いファイル形式に対応している点が特長です。

⑤:価格や料金体系を確認する

OCRソフトの選び方の5つ目としては「価格や料金体系を確認する」という方法が挙げられます。

コストパフォーマンスを意識した選択が重要です。月額制や買い切り型など料金形態が異なるため、自社の利用頻度に応じた選択が求められます。

たとえば、Google Cloud Vision APIは従量課金制であり、利用頻度が少ない企業に適している一方、ABBYY FineReaderは買い切りライセンスが魅力です。

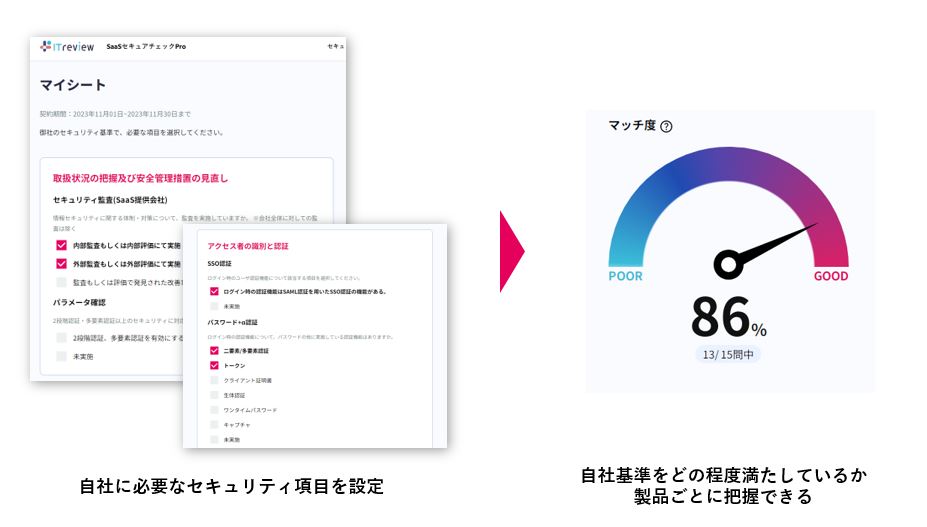

⑥:セキュリティ機能を確認する

OCRソフトの選び方の6つ目としては「セキュリティ機能を確認する」という方法が挙げられます。

業務用途では機密情報の取り扱いが多く、データ保護が重要です。暗号化機能やアクセス制限機能があるかどうかを確認する必要があります。

例えば、DocuWareやReadirisでは、高度なセキュリティ管理が実現されており、データ漏えいリスクを最小限に抑えることが可能です。

⑦:外部システムとの連携を確認する

OCRソフトの選び方の7つ目としては「外部システムとの連携を確認する」という方法が挙げられます。

ERPやCRMなど他のシステムとスムーズに連携できるかは、業務効率を高めるために重要です。API連携やWebhook対応があるかも確認が必要です。

例えば、Microsoft Power Automateと連携できるAdobe Acrobat Proは、ワークフロー自動化が可能であり、企業システムと密接に統合できます。

OCRの誤認識を防ぐためのポイント

- 高品質な画像データを使用する

- OCRに適したフォントを使用する

- OCRの実施前に画像の補正を行う

高品質な画像データを使用する

OCRの誤認識を防ぐためのポイント1のつ目としては「高品質な画像データを使用する」というものが挙げられます。

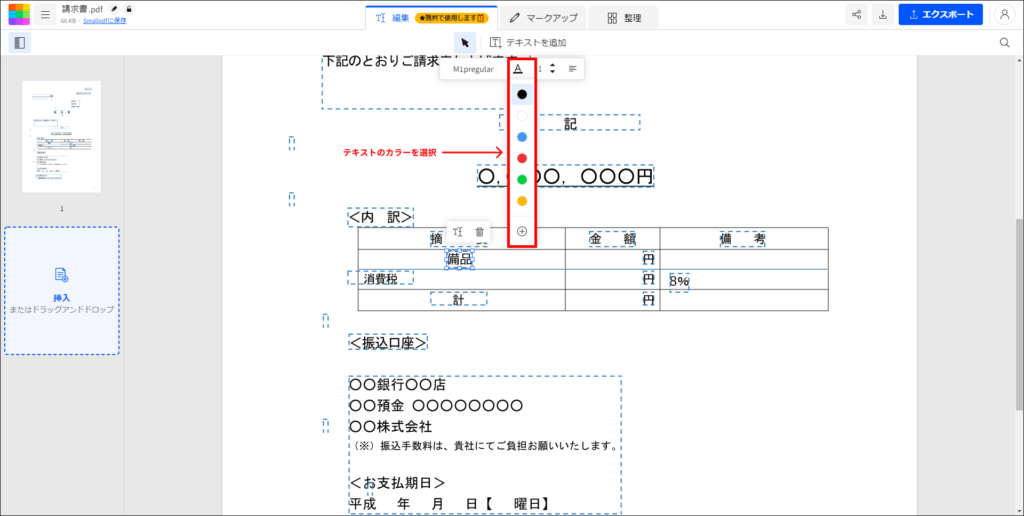

OCRの精度は、画像の解像度やコントラスト、ノイズの有無によって大きく影響を受けます。特に低解像度の画像では、文字がぼやけたり、潰れたりしてしまい、誤認識が発生しやすくなります。

解決策として、最低でも300dpi以上の解像度でスキャンすることや、背景のノイズを減らすために白黒モードで撮影することが推奨されます。また、スマートフォンで撮影する場合は、手ブレを防ぎ、明るい環境で撮影することも重要です。

OCRに適したフォントを使用する

OCRの誤認識を防ぐためのポイントの2つ目としては「OCRに適したフォントを使用する」というものが挙げられます。

OCRは、シンプルなフォントで、文字が均等に配置されているものを正確に認識する傾向があります。一方、手書きのようなフォントや装飾の多いフォント、文字の間隔が不揃いなレイアウトは、誤認識を引き起こしやすくなります。

特に、業務でOCRを活用する場合は、ゴシック体や明朝体などの認識しやすいフォントを使用し、文字を均等に配置することが重要です。また、表形式やリスト形式の文書では、枠線や区切り線をはっきりとさせることで、誤認識を減らせます。

OCRの実施前に画像の補正を行う

OCRの誤認識を防ぐためのポイントの3つ目としては「OCRの実施前に画像の補正を行う」というものが挙げられます。

OCRの精度を高めるためには、事前にOCRソフトの画像補正機能を活用して、ノイズや歪みを取り除くようにしましょう。特に、斜めに撮影された画像や文字が傾いている場合、OCRが正しく認識できないことがあります。

加えて、スキャナー利用時は原稿を固定し、画像の歪みを抑えることも、誤認識を防ぐうえでは重要な要素のひとつです。

まとめ

本記事では、OCRの概要を解説するのとともに、OCRの仕組みや従来のOCR技術とAI-OCRの違い、導入によるメリット・デメリット、選び方のポイントまで詳しく紹介しました。

企業の業務効率化やデジタル化の推進において、OCRの活用は欠かせないものとなっています。特に、AI技術の発展により、OCRの認識精度や処理能力は今後さらに向上していくと考えられます。

今後もITreviewでは、OCRソフトのレビュー収集に加えて、新しいOCRソフトも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 OCRとは?仕組みやAI-OCRとの違い・活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 LPOとは?SEOやEFOとの違いから効果的な改善方法までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、LPOにはデザインの最適化やCTA(コール・トゥ・アクション)の調整、A/Bテストの実施など、多岐にわたる項目が存在しているため、適切に運用しなければ効果が表れにくく、広告費の無駄使いにつながってしまう可能性もあります。

本記事では、LPOの概要をわかりやすく解説することに加えて、導入によるメリット・デメリット、具体的な改善方法まで詳しく解説します。

この記事を読むことで、LPOの全体像を理解しながら成果につながる施策を実行できる知識が身につくため、Webマーケティング担当者や広告運用担当者には必見の内容です!

LPO(ランディングページ最適化)とは?

LPO(ランディングページ最適化)とは、Webサイトのランディングページ(LP)を改善し、コンバージョン率を高める施策のことです。広告効果を向上させ、ユーザーの意思決定を促すため、多くの企業が導入しています。

主に、A/Bテストやヒートマップ分析、UI/UX改善を活用し、訪問者の行動を可視化しながら最適化を進めます。例えば、CTAボタンの色や配置を変更したり、フォームの入力項目を減らすことで、コンバージョン率を向上させます。

具体的な施策としては、CTAボタンの配置変更やコピーの最適化、フォームの簡素化などが挙げられます。さらに、スマートフォン対応を強化し、ユーザーの離脱を防ぐことで、問い合わせ数や売上の増加につなげることが可能です。

LPOが注目されるようになった理由

- デジタルマーケティングの競争の激化

- デジタル広告費の高騰とROI向上の必要性

- ユーザー行動の活用とパーソナライズの進化

デジタルマーケティングの競争の激化

デジタルマーケティングが急速に広まり、さまざまな企業がオンラインでの顧客獲得に乗り出しています。

その結果、検索エンジンやSNS広告などでユーザーをランディングページへ誘導する施策が一般化し、競争が激化しました。

競争が激しい中で成果をあげるには、単に広告を出すだけでなく、訪問後のユーザーを確実にコンバージョンさせるため、ランディングページを効果的に改善・最適化する必要が生まれています。

デジタル広告費の高騰とROI向上の必要性

オンライン広告市場の拡大に伴い、広告出稿費用が大幅に上昇しています。企業は限られた予算内で最大限の成果(ROI:投資対効果)を上げることが求められています。

こうした状況で、広告費を無駄にせず、訪問ユーザーを効率よくコンバージョンに結びつける手法としてLPOが注目されるようになりました。

広告効果の最大化と費用対効果の改善を実現する手法として、LPOの重要性は今後も高まっていくでしょう。

ユーザー行動の活用とパーソナライズの進化

近年のマーケティングでは、ユーザー行動データの収集・分析技術が飛躍的に進化しました。

これにより、ユーザーの属性や興味関心に合わせてランディングページをパーソナライズする手法が可能になっています。

ユーザーごとのニーズに適した情報を提供することで、離脱率を下げ、コンバージョン率を高めるLPOが現実的な選択肢となったことも、LPOが注目を集める背景となっています。

LPOとSEO・EFOの違いとは?

| LPO | SEO | EFO | |

|---|---|---|---|

| 最適化対象 | ランディングページ(LP) | サーチエンジン(SE) | エントリーフォーム(EF) |

| 実施の目的 | コンバージョン率の改善 | 検索表示順位の改善 | 入力完了率の改善 |

| 施策の具体例 | ・クリエイティブを変更する ・CTAの色やテキストを変更する ・コピーの文言や配置を変更する |

・コンテンツの質を高める ・被リンク施策を展開する ・サイトマップ構造を見直す |

・入力項目を簡素にする ・エラー表示の視認性を高める ・フォーム入力の負担を軽減する |

LPOとSEOの違い

LPOとSEOの違いは、対象とするページの目的です。SEO(検索エンジン最適化)は、検索結果での上位表示を狙い、集客を増やすことを目的としています。

具体的には、適切なキーワードの選定やコンテンツの質の向上を行い、検索エンジンからの流入を増やします。一方で、LPOは、訪問者が成約(コンバージョン)しやすいページ設計を行うことが目的です。

例えば、SEOでは「特定のキーワードで検索結果の上位を狙い、流入数を増やす施策」を行います。一方、LPOでは「流入したユーザーの問い合わせ率や購入率を高める施策」を重視します。

LPOとEFOの違い

LPOとEFOの違いは、最適化する対象の範囲にあります。EFO(エントリーフォーム最適化)は、ユーザーが入力フォームで離脱しないように改善する施策です。

具体的には、「入力項目の簡素化」「エラー表示のわかりやすさ」「スマートフォンでの入力のしやすさ」などを最適化し、フォームの送信率向上を目指します。一方、LPOでは「ランディングページのデザインを改善し、ユーザーの関心を引き、行動を促す施策」に重点を置きます。

例えば、EFOでは「入力ミスの修正をしやすくする」「フォーム入力の負担を軽減する」などの施策を行います。一方、LPOでは「CTAボタンの色や配置を変更する」「ページのファーストビューを改善する」などの改善が主な施策です。

LPOのメリット

- コンバージョン率(CVR)を向上できる

- 広告の費用対効果(ROI)を改善できる

- ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる

- ページの離脱率や直帰率を低減できる

- 顧客のインサイトを把握しやすくなる

コンバージョン率(CVR)を向上できる

LPOのメリットの1つ目としては「コンバージョン率(CVR)を向上できる」というものが挙げられます。

LPOを実施することで、訪問者が必要とする情報を適切に提示し、行動を促しやすくなります。特に、CTA(Call To Action)の最適化やフォームの簡略化は効果的です。

例えば、A/Bテストを用いて、よりクリックされやすいボタンのデザインや文言を検証することで、エントリー率の向上が期待できます。

広告の費用対効果(ROI)を改善できる

LPOのメリットの2つ目としては「広告の費用対効果(ROI)を改善できる」というものが挙げられます。

適切にLPOを実施することで、広告から流入したユーザーのコンバージョン率を高め、無駄な広告費を削減できます。特に、ターゲットユーザーに最適化されたページを用意することで、広告の成果を最大限に引き出すことが可能です。

例えば、リスティング広告のキーワードごとに専用のランディングページを作成することで、クリック後のユーザー体験が向上し、広告費の投資対効果を高められます。

ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる

LPOのメリットの3つ目としては「ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる」というものが挙げられます。

訪問者が求める情報を分かりやすく提供し、目的をスムーズに達成できるページ設計を行うことで、ユーザーの満足度が向上します。特に、直感的なデザインや読みやすいコンテンツは重要です。

例えば、ページの読み込み速度を改善したり、モバイル端末向けにレスポンシブデザインを導入することで、ストレスのない閲覧環境を提供できます。

ページの離脱率や直帰率を低減できる

LPOのメリットの4つ目としては「ページの離脱率や直帰率を低減できる」というものが挙げられます。

ランディングページの構成を最適化することで、訪問者が途中でサイトから離れてしまうリスクを減らせます。特に、視線誘導を意識したデザインや適切な情報配置が重要です。

例えば、ファーストビューに魅力的なキャッチコピーを配置したり、画面をスクロールせずに重要な情報を伝えたりすることで、ユーザーの興味を引きつけやすくなるでしょう。

顧客のインサイトを把握しやすくなる

LPOのメリットの5つ目としては「顧客のインサイトを把握しやすくなる」というものが挙げられます。

ランディングページの改善プロセスを通じて、ユーザーの行動データを蓄積し、ニーズを深く理解できます。特に、ヒートマップ分析やA/Bテストの活用は効果的です。

例えば、どのボタンがクリックされやすいのか、ページのどの部分でユーザーが離脱しやすいのかを分析することで、より成果につながるページ設計が可能になります。

LPOのデメリット

- 継続的な分析と改善が必要になる

- 専門的な知識やツールが必要になる

- 短期間では成果が出ない可能性がある

継続的な分析と改善が必要になる

LPOのデメリットの1つ目としては「継続的な分析と改善が必要になる」というものが挙げられます。

LPOは一度実施すれば終わりではなく、常にデータを分析しながら改善を続ける必要があります。特に、ユーザーの行動パターンや市場の変化に合わせて最適化していくことが求められます。

解決策としては、ヒートマップやA/Bテストを定期的に実施し、効果的な施策を自動化できるツールを導入することが有効です。継続的な運用体制を整えることで、最小限の工数で最大の成果を得ることが可能になります。

専門的な知識やツールが必要になる

LPOのデメリットの2つ目としては「専門的な知識やツールが必要になる」というものが挙げられます。

効果的なLPOを実施するためには、ユーザー行動の分析やページ設計に関する専門知識が求められます。また、A/Bテストやヒートマップ解析などを行うためには、専用のツールを活用する必要があります。

解決策としては、使いやすいLPOツールを導入し、マーケティング担当者が基礎的なデータ分析スキルを習得することが有効です。また、専門のLPOコンサルティングサービスを活用することで、より効率的に最適化を進めることも可能になります。

短期間では成果が出ない可能性がある

LPOのデメリットの3つ目としては「短期間では成果が出ない可能性がある」というものが挙げられます。

LPOはデータをもとに改善を重ねる手法であるため、即効性のある施策とは限りません。特に、最適なデザインやコンテンツを見つけるまでに一定の時間がかかることが課題となります。

解決策としては、短期間で効果を検証できるA/Bテストを積極的に活用し、小さな改善を積み重ねることが重要です。また、既存の成功事例を参考にすることで、効果的な施策をスムーズに実施しやすくなります。

LPOの効果的な実施手順

- ①:目的設定とKPIを決定する

- ②:現状分析と課題を特定する

- ③:改善方針を決定する

- ④:A/Bテストを実施する

- ⑤:効果検証と継続的な改善を行う

①:目的設定とKPIを決定する

LPOを成功させるためには、明確な目的設定とKPIの決定が不可欠です。LPOの目的は、主にコンバージョン率の向上ですが、具体的なゴールを明確にすることで、最適な施策を実施できます。

例えば、ECサイトなら「購入完了数」、リード獲得型なら「問い合わせ数」など、目的に応じたKPIを設定することが重要です。KPIは「クリック率」「直帰率」「フォーム入力完了率」など、測定可能な数値を設定し、改善の指標とします。

明確なKPIを設定することで、LPO施策の効果を適切に評価し、継続的な最適化を進められます。まずは自社のビジネスモデルに応じたKPIを定め、改善の方向性を明確にしましょう。

②:現状分析と課題を特定する

LPOを成功させるには、現状のデータを分析し、課題を特定することが重要です。どの要素がコンバージョンを妨げているのかを特定し、具体的な改善策を検討する必要があります。

Google Analyticsやヒートマップツールを活用し、直帰率・離脱率・クリック率などを確認しましょう。例えば、CTAボタンのクリック率が低い場合は、配置やデザインの変更が有効です。

また、ユーザーのフィードバックや行動データを活用し、定性的な分析を行うことも重要です。これらの情報をもとに、課題を明確化し、効果的な改善策を導き出しましょう。

③:改善方針を決定する

課題が明確になったら、具体的な改善方針を決定します。優先度の高い問題から取り組み、ユーザーの利便性やコンバージョン率向上につながる施策を検討しましょう。

例えば、CTAボタンのデザイン変更やフォームの入力項目削減など、ユーザーの負担を減らす施策が考えられます。また、ページの読み込み速度を改善することで、離脱率を下げることも可能です。

改善策は、仮説を立てて実施し、データをもとに効果を検証することが重要です。最適な手法を見極めながら、継続的にブラッシュアップしていきましょう。

④:A/Bテストを実施する

改善策の効果を正しく検証するには、A/Bテストの実施が必要です。異なるデザインやコンテンツを比較し、どの要素がコンバージョン率向上につながるのかをデータで検証します。

例えば、CTAボタンの色や文言、フォームの入力項目数、画像の配置などを変更し、ユーザーの反応を比較します。A/Bテストの実施には、専用のツールを活用することで、簡単かつ効率的にデータを収集できます。

テスト結果は、十分なサンプル数を確保したうえで統計的に分析し、確実な改善につなげることが重要です。データに基づいた意思決定を行い、効果的なLPへと最適化していきましょう。

⑤:効果検証と継続的な改善を行う

A/Bテストの結果をもとに、LPOの効果を検証し、継続的に改善を進めましょう。一度の施策で最適な状態になるとは限らないため、データを分析しながらPDCAサイクルを回していく必要があります。

具体的には、コンバージョン率や直帰率の推移を確認し、改善の成果を数値で把握します。仮説通りの効果が得られなかった場合は、別の要素を見直し、再度テストを行うことが有効です。

LPOは一度実施して終わりではなく、ユーザーニーズや市場の変化に合わせて継続的に最適化することが重要です。データに基づいた効果的な改善を積み重ね、成果を最大化していきましょう。

LPOの具体的な改善ポイント

- ファーストビューの最適化

- CTAやリンクボタンの最適化

- 問い合わせフォームの最適化

- 説得力のあるコンテンツの追加

- スマートフォンへの対応の強化

ファーストビューの最適化

「ファーストビューの最適化」は、LPOにおいて最も重要な要素のひとつです。訪問者がアクセスした瞬間に興味を引き、目的の行動へと誘導する必要があります。

最適化されていないとユーザーはすぐに離脱し、コンバージョン率が低下します。視線の動線を考慮したレイアウト、直感的なメッセージ、適切なビジュアルの活用が欠かせません。

例えば、「魅力的なキャッチコピー+目立つCTAボタン+信頼を高める要素(実績・ロゴ)」を組み合わせると効果的です。

CTAやリンクボタンの最適化

「CTAやリンクボタンの最適化」は、LPOの成果を大きく左右する重要なポイントです。CTAとは、購入・問い合わせ・資料請求などの行動を促すボタンやリンクを指します。

CTAが分かりにくい、目立たない、魅力がない場合、ユーザーのアクション率は低下します。そのため、「視認性の向上」「訴求力のあるテキスト」「配置の最適化」が必要です。

例えば、「目立つ色に変更」「アクションを具体化(例:無料で試す)」「視認しやすい位置に配置」することで、コンバージョン率が向上します。

問い合わせフォームの最適化

「問い合わせフォームの最適化」は、LPOにおいてコンバージョン率を向上させる重要な施策です。入力項目が多すぎる、分かりにくい、動作が遅いといった問題があると、ユーザーは離脱してしまいます。

コンバージョン率を上げるには、「入力負担の軽減」「直感的なUI」「信頼感の向上」がポイントとなります。具体的には、入力項目を最小限にする、リアルタイムでエラーを表示する、オートコンプリート機能の活用が効果的です。

例えば、「名前・メールアドレス・電話番号」のみに絞ったシンプルなフォームにすると、離脱率が低減し、コンバージョン率が向上します。また、プライバシーポリシーの明記やSSL対応を行い、ユーザーに安心感を与えることも重要です。

説得力のあるコンテンツの追加

「説得力のあるコンテンツの追加」も、コンバージョン率を向上させるには不可欠です。ユーザーは購入や問い合わせ前に「信頼できるのか?」と疑問を持つため、不安を解消する情報を提供する必要があります。

具体的には、「実績の紹介」「顧客の声」「データや数値による根拠」を活用することが効果的です。例えば、「導入企業数〇〇社」「満足度95%」「具体的な成功事例」を掲載すると、信頼を獲得しやすくなります。

さらに、ビフォーアフターの事例やFAQ(よくある質問)を掲載し、ユーザーの疑問を事前に解決することで、安心してCTAをクリックできる環境を整えることが重要です。

スマートフォンへの対応の強化

「スマートフォンへの対応の強化」も、LPOにおいて欠かせない要素の一つです。多くのユーザーがスマートフォンからWebサイトを閲覧するため、最適化されていないと直帰率が増加し、コンバージョン率が低下します。

最適化のポイントは、「レスポンシブデザインの採用」「読み込み速度の向上」「タップしやすいUI設計」です。例えば、「テキストやボタンのサイズ調整」「画像・動画の軽量化」「縦スクロールで快適に閲覧できる構成」といった施策が効果的です。

例えば、CTAボタンを親指で押しやすい画面下部に配置し、フォーム入力を簡単にすることで、スマートフォンユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョン率を向上できます。

LPOを社内でスムーズに進めるためのコツ

LPOの必要性を社内で理解してもらうには?

LPOの導入を社内で進めるには、データを根拠に説得することが重要です。特に経営層はROIを重視するため、数値で示すと効果的です。LPの直帰率やCVRを提示し、課題の明確化が必要になります。

「広告費を増やさずに売上を伸ばせる」点を強調すると、LPOの価値が理解されやすくなります。例えば、コンバージョン率が1%向上すれば、売上が大幅に増加する可能性があることを示します。また、他社の成功事例を示すことで、導入の決断を促せます。

経営層を説得する際は、改善のロードマップを示すことも有効です。施策のスケジュールや想定ROIを具体的に提示しましょう。

クライアントにLPOを提案する際のポイントは?

クライアントがLPOに投資するかは、ROIの明確さにかかっています。LP改善がCVR向上を通じて売上にどう直結するかを示し、データや事例を活用して説得力を高めることが重要です。

また、業種ごとにLPOのメリットを強調すると納得感が増します。例えば、ECサイトなら購入率向上、不動産なら問い合わせ増加など、具体的な成果を提示すると理解が深まります。

クライアントの不安を解消するには、低リスクな導入方法を提案すると効果的です。A/Bテストを一部のページで実施し、データに基づいた判断が可能であることを示すと、LPOの導入をスムーズに進められます。

LPO実施の社内リソースが不足している場合は?

LPOの実施には時間と労力がかかるため、社内リソースの確保が課題となります。まずは、スモールスタートで始め、ファーストビューやCTAの改善など、短期間で実施できる施策から取り組みましょう。

また、内製と外注の判断も必要になります。社内にリソースがあれば、データ分析やテストを自社で進められますが、不足している場合は外部支援を活用するのもおすすめです。

外注を検討する場合は、LPOコンサルやツールを活用すると効率的です。A/Bテストツールを利用すれば、負担を最小限に抑えつつ効果的に改善を進められます。

LPOツールの選び方と比較のポイント

- できることや機能面の充実度で選ぶ

- 導入や操作画面の使いやすさで選ぶ

- 価格やコストパフォーマンスで選ぶ

できることや機能面の充実度で選ぶ

LPOツールの選び方の1つ目としては「できることや機能面の充実度で選ぶ」という方法が挙げられます。

高度なLPOツールには、AIを活用した自動最適化機能や詳細な分析レポートが備わっているものもあります。これにより、ユーザー行動をリアルタイムで分析し、コンバージョン率を向上させる施策がスムーズに実施できます。

特に、マーケティングチームが頻繁にテストを行う場合、簡単に仮説検証できるA/Bテスト機能や視覚的なヒートマップがあると便利です。

導入や操作画面の使いやすさで選ぶ

LPOツールの選び方の2つ目としては「導入や操作画面の使いやすさで選ぶ」という方法が挙げられます。

特に、ドラッグ&ドロップでページ編集ができるビジュアルエディタや、コード不要でテスト設定ができる機能があると便利です。ノーコード・ローコード対応のツールであれば、マーケティング担当者がエンジニアに頼らずに改善施策を実施できます。

また、導入のしやすさを考慮するなら、既存のCMSや広告プラットフォームと連携しやすいツールを選ぶのもポイントです。

価格やコストパフォーマンスで選ぶ

LPOツールの選び方の3つ目としては「価格やコストパフォーマンスで選ぶ」という方法が挙げられます。

コストを抑えつつ運用するなら、必要な機能が揃ったシンプルなプランや従量課金制のツールを選ぶのがおすすめです。特に、小規模なサイト運営なら、基本的なA/Bテストやヒートマップ分析が使える無料プランでも十分な効果を得られる場合があります。

一方で、大規模なサイトや本格的にLPOを実施する企業なら、高度な分析機能やAIによる最適化機能が搭載された有料プランがおすすめです。

LPOのよくある質問

LPOの施策は、どのくらいの期間で成果が出ますか?

成果が出るまでの期間は施策内容やテスト頻度によりますが、一般的に効果が明確になるまで1〜3ヶ月ほどかかります。早期に小さな改善を繰り返すことが重要です。

LPOツールを使用せず、自社だけで実施できますか?

基本的な改善は自社でも可能ですが、効果検証やA/Bテストには専門ツールが必要です。データ分析や精度の高い改善を目指すならツールの活用をおすすめします。

LPOの施策で、特に効果が高いポイントはどこですか?

特に効果が高いのは、ファーストビューとCTAの改善です。ユーザーが最初に目にする部分を最適化すると、離脱率低下やCVR改善に直結します。

まとめ

本記事では、LPOの概要をわかりやすく解説するのに加えて、導入のメリット・デメリットや実施手順、改善ポイントまで、まとめて徹底的に解説しました。

近年、デジタルマーケティングの重要性が高まる中で、LPOは企業の成長に欠かせない施策となっています。特に、AIやパーソナライズ技術の進化により、今後もLPOの手法はさらに多様化し、効果的な最適化が求められるでしょう。

今後もITreviewでは、LPOツールのレビュー収集に加えて、新しいLPOツールも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 LPOとは?SEOやEFOとの違いから効果的な改善方法までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 FTPとは?ファイル転送の仕組みやメリット・使い方をわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

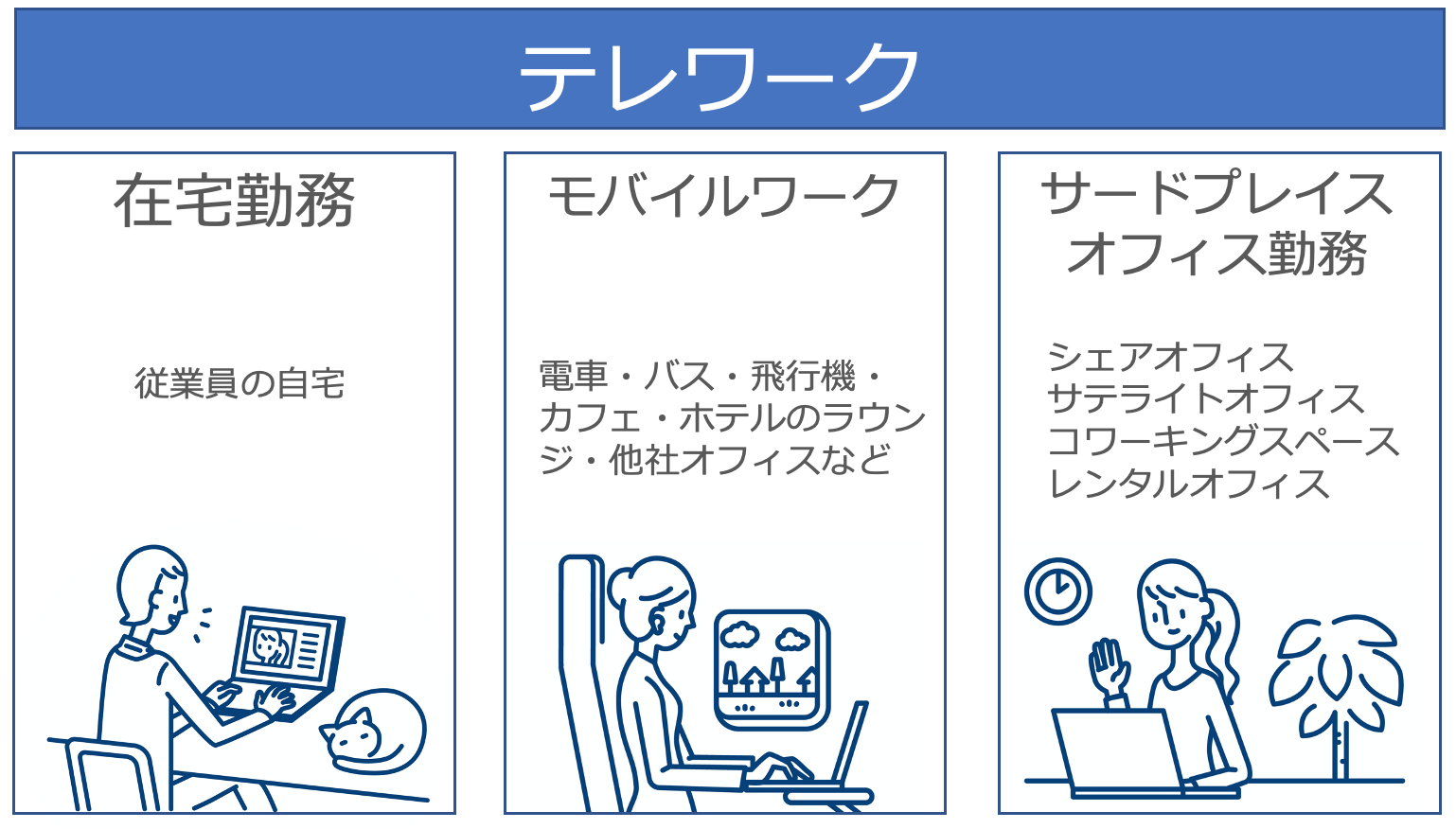

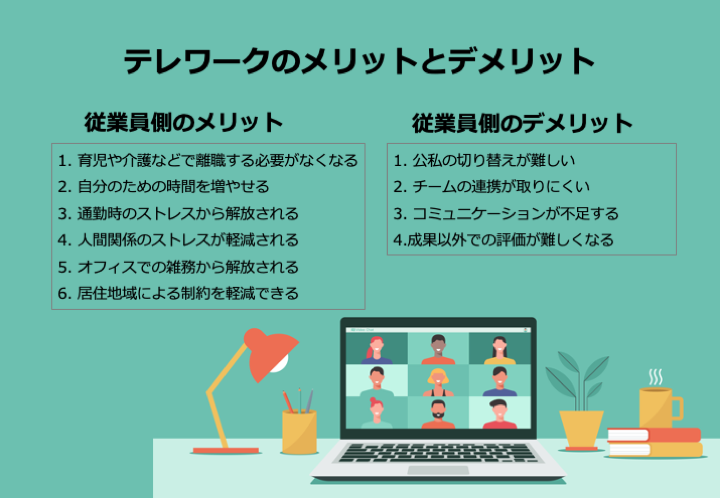

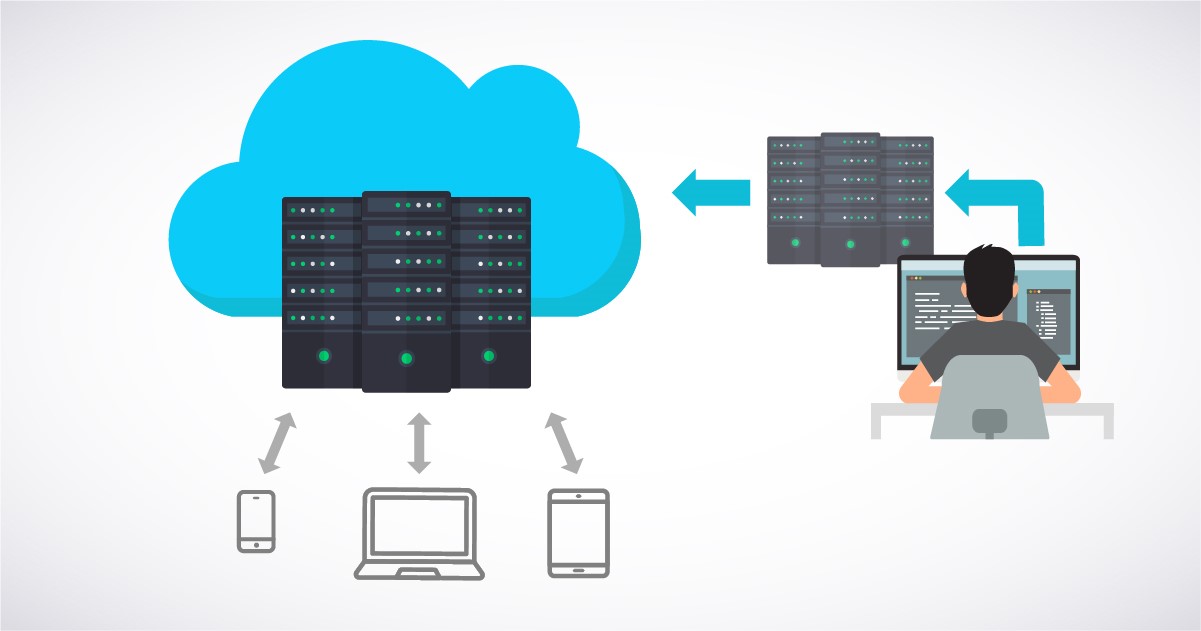

]]>近年、クラウドストレージの普及やリモートワークの増加に伴い、大容量ファイルの転送やアクセス管理が必要な場面でFTPの利用が広がっています。

しかし、セキュリティの脆弱性や暗号化不足が課題であり、適切な設定をしないとデータ漏洩や不正アクセスのリスクがあります。

本記事では、FTPの基本的な仕組みを解説するのとともに、SFTPやFTPSとの違い、メリット・デメリット、導入時のポイントまで徹底的に解説していきます。

この記事を読むだけで、FTPの基礎から安全な運用方法まで理解できるため、ファイル転送を効率化したい方には必見の内容です!

FPT(File Transfer Protocol)とは?

FTP(File Transfer Protocol)とは、ネットワーク上でファイルを送受信するための通信プロトコルのことです。

FTPの利点は、シンプルな仕組みと高速なデータ転送能力です。専用ソフトを使えばドラッグ&ドロップといった直感的な操作でファイルを扱えます。さらに、コマンドラインを利用すれば、自動化による定期的なデータ送受信も可能です。

具体的な活用例として、Webサイトのファイル管理や企業間のデータ共有が挙げられます。WebサーバーへのHTMLや画像ファイルのアップロード、アクセスログの取得などにFTPが用いられています。

FTPと類似プロトコル(FTPS・SFTP・HTTP)の違い

| プロトコル | 暗号化 | 使用ポート | 特徴 |

|---|---|---|---|

| FTP | なし | 20/21 | シンプルな仕組みで、多くの環境で利用可能 |

| FTPS | あり(SSL/TLS) | 21/990(制御) | セキュリティが強化され、安全な通信が可能 |

| SFTP | あり(SSH) | 22 | SSHを活用し、高い安全性を確保しつつ単一ポートで通信可能 |

| HTTP | なし(HTTPS) | 80(443) | Webブラウザを利用したファイル転送が容易 |

FTPS(FTP Secure)

FTPSは、FTPにSSL/TLSによる暗号化機能を追加したプロトコルです。

基本的な通信手順はFTPと同じですが、データを暗号化することで第三者による盗聴や改ざんのリスクを軽減できます。

そのため、セキュリティが求められる環境ではFTPの代わりにFTPSが採用されることが多くなっています。

SFTP(SSH File Transfer Protocol)

SFTPは、SSH(Secure Shell)を利用してデータを暗号化しながらファイルを転送するプロトコルです。

FTPSと異なり、1つのポート(通常22番)を使用するため、ファイアウォールの設定が容易という利点があります。

また、認証方式にはパスワード認証のほか、公開鍵認証も利用可能であり、高度なセキュリティ対策が求められる環境に適しています。

HTTP(Hypertext Transfer Protocol)

HTTPは、Webサイトでデータをやり取りするための通信プロトコルですが、ファイルのダウンロードやアップロードにも利用されます。

FTPと異なり、Webブラウザを利用して直感的に操作できる点が特徴です。ただし、HTTPも暗号化が施されていないため、機密情報を扱う場合はHTTPS(HTTP Secure)を利用するのが一般的です。

FTPの仕組み

- データ転送の流れ

- クライアントとサーバーの関係

- アクティブモードとパッシブモードの違い

データ転送の流れ

FTP通信では、制御とデータ転送で別々のコネクションを使うのが特徴です。最初にクライアントがサーバーへ制御コネクションを確立し、ユーザー認証を行います。

次に、ファイルの送受信指示が出されると、データ転送用に新たなコネクションが確立されます。このコネクションを介して、実際のファイルのやり取りが行われる仕組みです。

転送完了後はデータコネクションが閉じますが、制御コネクションは維持されるため、複数のファイルを効率的に送受信できるようになっています。

クライアントとサーバーの関係

FTPでは、クライアントとサーバーがそれぞれの役割を分担して通信します。クライアントはユーザーが操作する側で、サーバーはクライアントからの要求に応じた応答を返す側です。

クライアント側はFTPソフトやコマンドを使いサーバーへ接続し、ディレクトリ参照やファイル転送を行います。サーバー側はユーザー認証後、要求されたファイルを送信、またはアップロードされたファイルを受信します。

また、サーバーにはアクセス制限や権限管理機能があり、ユーザーごとに特定のフォルダやファイルへのアクセス権を設定可能です。これにより、セキュリティを確保しながらファイル共有を実現できます。

アクティブモードとパッシブモードの違い

FTPには、アクティブモードとパッシブモードという2つの接続モードがあり、ネットワーク環境に応じて使い分けられます。

アクティブモードでは、クライアントが制御コネクションを確立した後、サーバーがクライアント側にデータ転送用の接続を確立します。しかし、クライアント側のファイアウォールが外部からの接続を遮断する場合、通信がうまくいかないことがあります。

パッシブモードでは、クライアントがサーバーに対してデータ転送用の接続要求を行うため、ファイアウォールによる制限を回避しやすくなります。現在では、セキュリティ上の理由からパッシブモードが推奨されるケースが多くなっています。

FTPの導入メリット

- 大容量ファイルを転送できる

- データを一括で転送できる

- 通信の自動化が実現できる

- ユーザーアクセスを管理できる

- オフライン環境でも使用できる

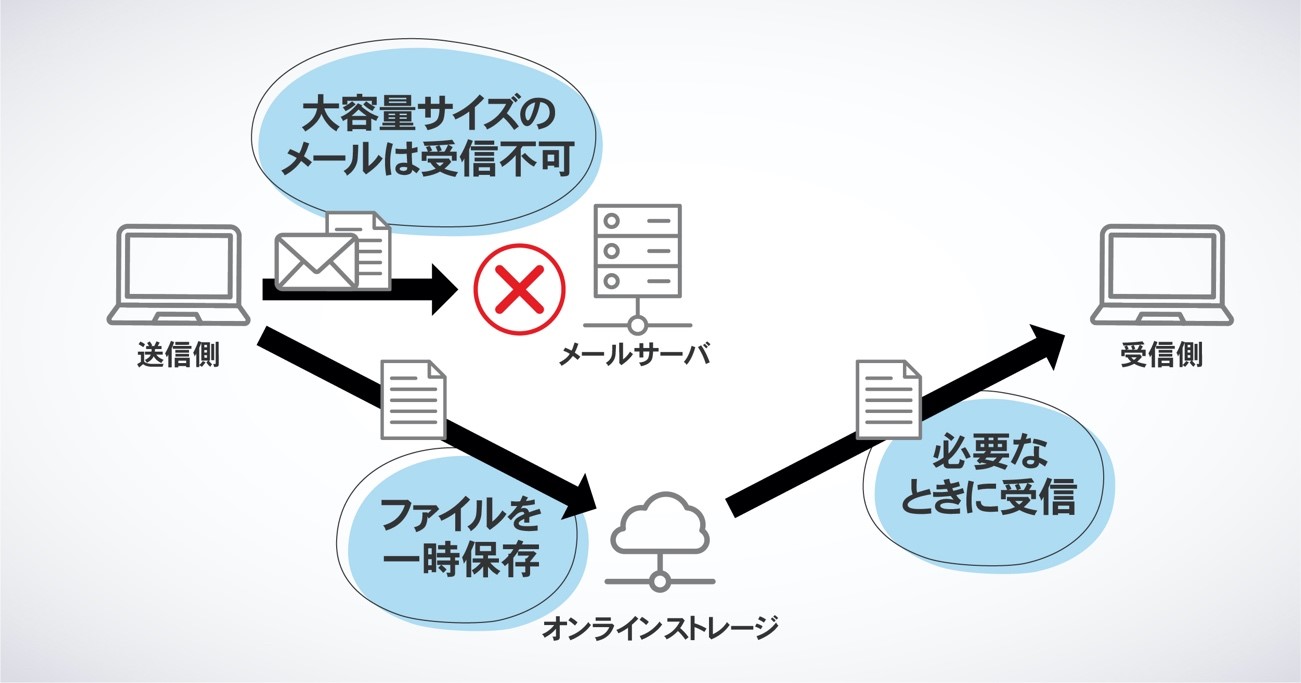

大容量ファイルを転送できる

FTPのメリットの1つ目として「大容量ファイルを転送できる」という点が挙げられます。

一般的なメール添付では送信できないサイズのファイルでも、FTPを使用すれば問題なく送受信できます。

例えば、数GBを超える動画データや設計ファイルなども、専用のFTPサーバーを利用することで安定した転送が可能です。クラウドサービスとは異なり、ファイルサイズの上限を気にする必要がありません。

データを一括で転送できる

FTPのメリットの2つ目として「データを一括で転送できる」という点が挙げられます。

複数のファイルやフォルダを一度にまとめてアップロード・ダウンロードできるため、作業効率が向上します。

例えば、Webサイトのデータをサーバーにアップロードする際も、FTPソフトを使用すればフォルダ単位で転送可能です。手作業で1つずつファイルを送る手間が省け、時間短縮につながります。

通信の自動化が実現できる

FTPのメリットの3つ目として「通信の自動化が実現できる」という点が挙げられます。

スクリプトや専用のFTPクライアントを活用することで、定期的なデータ転送を自動化できます。

例えば、業務システムのデータを毎日決まった時間にバックアップする場合、バッチ処理を構築することで、手作業を介さずに定期的な転送が可能です。これにより、人為的なミスを防ぎ、安定したデータ管理を実現できます。

ユーザーアクセスを管理できる

FTPのメリットの4つ目として「ユーザーアクセスを管理できる」という点が挙げられます。

FTPサーバーでは、特定のユーザーごとにアクセス権を設定し、重要なデータへの不正アクセスを防げます。

例えば、社内で部署ごとにフォルダへのアクセス権を設定することで、セキュリティを確保しながらファイル共有ができます。管理者は不要なアクセスを制限し、データの機密性を維持することが可能です。

オフライン環境でも使用できる

FTPのメリットの5つ目として「オフライン環境でも使用できる」という点が挙げられます。

クラウドストレージとは異なり、FTPサーバーはローカル環境に設置することで、インターネット接続がない状態でもファイル転送が可能です。

例えば、企業の内部ネットワーク内でFTPサーバーを運用すれば、インターネットの影響を受けずに安定したデータ管理ができるようになります。これにより、ネットワークの制約がある環境でも円滑な運用が可能です。

FTPの導入デメリット

- セキュリティのリスクが存在する

- 専用サーバーと管理が必要になる

- 転送速度が遅くなる可能性がある

- ファイアウォールとの相性が悪い

- 操作が複雑で初心者は扱いにくい

セキュリティのリスクが存在する

FTPのデメリットの1つ目としては「セキュリティのリスクが存在する」という点が挙げられます。

標準的なFTPは暗号化機能を備えておらず、通信内容が第三者に盗聴されるリスクがあるため、重要なデータのやり取りには適していません。

解決策としては、FTPS(FTP Secure)やSFTP(SSH File Transfer Protocol)を利用することで、通信を暗号化し、安全性を向上できます。

専用サーバーと管理が必要になる

FTPのデメリットの2つ目としては「専用サーバーと管理が必要になる」という点が挙げられます。

FTPを運用するには、専用のサーバーを用意し、適切に管理する手間がかかるため、一定の知識が求められるためです。

解決策としては、クラウド型のFTPサービスを利用することで、ハードウェアの管理負担を軽減できます。

転送速度が遅くなる可能性がある

FTPのデメリットの3つ目としては「転送速度が遅くなる可能性がある」という点が挙げられます。

FTPは、サーバーとクライアント間で複数の接続を確立するため、回線状況やサーバーの負荷によっては転送速度が低下する場合があるためです。

解決策としては、高速な回線を使用する、サーバーの負荷を軽減するために夜間や低負荷時間帯に転送を行う、圧縮ファイルを活用するといった方法があります。

ファイアウォールとの相性が悪い

FTPのデメリットの4つ目としては「ファイアウォールとの相性が悪い」という点が挙げられます。

FTPは、データ転送時に動的にポートを割り当てる仕組みを採用しており、企業のファイアウォールによっては通信がブロックされることがあるためです。

解決策としては、パッシブモードを使用する、またはFTPサーバーの設定を調整して特定のポートを開放することで、通信の安定性を確保できます。

操作が複雑で初心者は扱いにくい

FTPのデメリットの5つ目としては「操作が複雑で初心者は扱いにくい」という点が挙げられます。

FTPを利用するには、FTPクライアントソフトウェアのインストールや接続設定、ディレクトリ構造の理解などが必要となり、初心者にはハードルが高い場合があります。

解決策としては、直感的に操作できるWebベースのFTPクライアントを利用するか、クラウドストレージのようなシンプルなUIを持つサービスを選ぶのがおすすめです。

FTPの基本的な使い方

- ①:FTPクライアントソフトを用意する

- ②:FTP接続情報を準備する

- ③:FTPクライアントソフトからサーバーへ接続する

- ④:ファイルをアップロードする

- ⑤:ファイルをダウンロードする

- ⑥:FTP接続を終了する

①:FTPクライアントソフトを用意する

FTPを利用するには、専用の「FTPクライアントソフト」が必要です。まずは用途やOSに合ったFTPクライアントソフトを用意して、自分のPCにインストールしましょう。

FTPクライアントソフトの基本的な機能としては、以下のようなものが挙げられます。

- サーバーへの接続・認証(ホスト名、ユーザー名、パスワードを入力)

- ファイルのアップロード・ダウンロード(ドラッグ&ドロップで転送可能)

- ディレクトリ(フォルダ)の管理(新規フォルダ作成、ファイル削除)

- ファイルの権限設定(アクセス制限の変更)

- 転送状況の確認(進行状況・エラー通知)

FTPソフトは、初心者でも簡単に扱えるものが多く、直感的に操作できるものが主流です。

②:FTP接続情報を準備する

FTPを利用するには、FTPサーバーへ接続するための情報が必要です。この情報がなければ、サーバーにアクセスできず、ファイルのアップロードやダウンロードができません。

FTP接続情報には、下記の要素が挙げられます。

- ホスト名(FTPサーバーのアドレス)

- ユーザー名

- パスワード

- ポート番号(通常は21番、SFTPなら22番)

これらの情報をサーバー管理者やホスティング会社から事前に取得しておきましょう。

③:FTPクライアントソフトからサーバーへ接続する

クライアントソフトを起動し、接続画面で以下の情報を入力します。

- 「ホスト名」欄にFTPサーバーアドレスを入力

- 「ユーザー名」欄に自分のユーザー名を入力

- 「パスワード」欄に自分のパスワードを入力

- 「ポート」欄に指定のポート番号を入力(通常21、SFTPは22)

すべての情報を入力後、【接続】ボタンをクリックします。正常に接続されると、サーバーのフォルダやファイルが一覧表示されます。

④:ファイルをアップロードする

ローカル(自分のPC側)からサーバーへファイルを転送する方法です。

- 転送したいファイルやフォルダをローカル側の画面で選択する

- 選択したファイルをリモート(サーバー)側へドラッグ&ドロップする

- 転送開始後、進行状況が表示されるので完了を待つ

転送完了後はサーバー側に正常にファイルが存在するか必ず確認しましょう。

⑤:ファイルをダウンロードする

サーバーからローカル(自分のPC側)へファイルを転送する方法です。

- リモート(サーバー)側でダウンロードしたいファイルやフォルダを選択する

- 選択したファイルをローカル(自分のPC)側へドラッグ&ドロップする

- ダウンロードが始まるので、進行状況を確認しながら完了を待つ

転送完了後はダウンロードしたファイルが正常に開けるかも確認しましょう。

⑥:FTP接続を終了する

作業終了後は、必ずFTPサーバーとの接続を安全に切断しましょう。

ほとんどのクライアントソフトには「接続を切断する」ボタンが用意されていますので、それをクリックして接続を終了します。

FTPソフトの選び方と比較のポイント

- 操作性や使い勝手で選ぶ

- セキュリティ機能で選ぶ

- 転送速度や安定性で選ぶ

- 利用料金やコストで選ぶ

- サポート体制や評判で選ぶ

操作性や使い勝手で選ぶ

FTPソフトの選び方の1つ目としては「操作性や使い勝手で選ぶ」という方法が挙げられます。

ドラッグ&ドロップ操作やGUIを備えたソフトは、特に初心者におすすめです。一方、コマンドライン操作は上級者向けで、スクリプトによる効率的な運用が可能です。

業務利用では、複数サーバー管理に便利なブックマーク機能やタブ管理機能も重要です。自身のスキルや用途に合った操作性のソフトを選びましょう。

セキュリティ機能で選ぶ

FTPソフトの選び方の2つ目としては「セキュリティ機能で選ぶ」という方法が挙げられます。

安全なデータ通信のため、暗号化通信や認証方式への対応状況を確認しましょう。FTPSやSFTPに対応しているソフトを選ぶことで、データの盗聴や改ざんを防げます。

企業や組織での利用を考える場合、アクセス権限の管理機能も重要です。管理者がユーザーごとにアップロード・ダウンロードの制限を設定できるソフトを選ぶことで、不正なアクセスを防げます。

転送速度や安定性で選ぶ

FTPソフトの選び方の3つ目としては「転送速度や安定性で選ぶ」という方法が挙げられます。

特に大容量のファイルを扱う場合や、複数のファイルを一括で転送する場合は、スピードと安定性が求められます。転送速度を重視する場合は、マルチスレッド転送や並列処理機能を備えたソフトを選ぶと効率的です。

安定性の面では、転送エラー時の自動リトライ機能や中断からの再開機能があると便利です。不測の事態でもスムーズに作業を続けられます。

利用料金やコストで選ぶ

FTPソフトの選び方の4つ目としては「利用料金やコストで選ぶ」という方法が挙げられます。

無料ソフトは基本的な機能を持つものが多く、個人や小規模利用に適しています。一方、有料ソフトはセキュリティ強化や高速転送、充実したサポートなど、ビジネス用途に適した機能が豊富です。

企業で利用する場合は、ライセンス形態や料金プランも重要です。一括購入やサブスクリプションなど、長期的なコストを考慮して最適なものを選択しましょう。

サポート体制や評判で選ぶ

FTPソフトの選び方の5つ目としては「サポート体制や評判で選ぶ」という方法が挙げられます。

有料のFTPソフトであれば、メーカーによる公式サポートや問い合わせ対応が用意されていることが多く、安心して利用できます。また、無料ソフトでも、ユーザーコミュニティやFAQが充実していれば、トラブル発生時に役立ちます。

また、実際に利用したユーザーの口コミや評価も重要です。転送速度やセキュリティ、サポートの質など、実際に利用したユーザーの声を参考に、自分に合ったソフトを選択をしましょう。

FTPを安全に運用するポイント

- 暗号化されたプロトコル(FTPS・SFTP)を利用する

- パスワードやIP制限などアクセス制御を徹底する

- 定期的なログ確認やサーバーの整理を習慣化する

暗号化されたプロトコル(FTPS・SFTP)を利用する

FTPの安全性を高めるためには、暗号化されたプロトコルを利用することが不可欠です。標準のFTPは通信が暗号化されておらず、第三者にパスワードやデータを盗聴されるリスクがあります。

最低限の対策として、FTPS(FTP over SSL/TLS)の利用を推奨します。SSL/TLSによる暗号化を施すことで、データの盗聴や改ざんを防ぐことが可能です。

より強固なセキュリティを求める場合は、SFTP(SSH File Transfer Protocol)の利用が理想的です。SFTPは、認証・通信の暗号化が一体化しているため、より安全性が高くなります。

パスワードやIP制限などアクセス制御を徹底する

FTPを安全に運用するためには、適切なアクセス制御が重要です。特に、不正アクセスを防ぐために、強固なパスワード管理とIP制限の導入が推奨されます。

パスワード管理においては、長く複雑なパスワードを設定し、定期的に変更することが基本です。さらに、多要素認証(MFA)を導入することで、不正ログインのリスクをより低減できます。

加えて、IP制限を活用することで、許可されたIPアドレスのみがFTPサーバーに接続できるように設定できます。特に社内ネットワークやVPN経由のみのアクセスを許可することで、外部からの不正なアクセスを効果的に防ぐことが可能です。

定期的なログ確認やサーバーの整理を習慣化する

FTPのセキュリティを維持するためには、定期的なログ確認とサーバー整理を習慣化しましょう。ログを監視することで、不審なアクセスや異常なファイル操作を早期に検知できます。

具体的には、アクセスログや転送ログを定期的に確認し、不審なIPアドレスや異常なデータ転送がないかをチェックしましょう。

また、サーバーに不要なファイルやアカウントが放置されないように、定期的な整理と権限管理の見直しも実施することが重要です。

FTPのよくあるトラブルと対処法

- FTP接続ができない場合の原因と対処法

- ファイルが文字化けしてしまう場合の対処法

- ファイルの転送が途中で止まる場合の対処法

- アップロード・ダウンロードが失敗する場合の対処法

FTP接続ができない場合の原因と対処法

FTP接続ができない原因は、ネットワーク設定や認証ミス、ファイアウォールの影響などです。特に接続モードやポート設定の違いが影響することもあります。

| 原因 | 対処法 |

|---|---|

| ユーザー名・パスワードの入力ミス | 入力情報を再確認し、大文字・小文字の違いに注意する |

| サーバーのホスト名やポート設定の誤り | 正しいホスト名・ポートをサーバー管理者に確認する |

| ファイアウォール・ウイルス対策ソフトの制限 | 一時的にファイアウォールを無効化する、FTPの許可設定を行う |

| 接続モードの違い(アクティブ/パッシブ) | FTPクライアントの接続設定を切り替えて試す |

特に、ファイアウォールやセキュリティソフトがFTPの通信をブロックしていることが多いため、一時的に無効化して接続を試すのが有効です。

ファイルが文字化けしてしまう場合の対処法

FTPでファイルを転送すると文字化けが発生することがあります。これは文字コードの違いが原因で、クライアントとサーバーのエンコーディング設定の不一致によって起こります。

日本語を含むファイルは、バイナリモードで転送すると文字化けを防止できます。また、FTPクライアントのエンコーディングをUTF-8に変更すると改善することもあります。

ファイルの転送が途中で止まる場合の対処法

FTPのアップロード・ダウンロード失敗は、ファイルサイズ制限や権限不足が原因です。空きディスク容量の不足でもエラーが発生することがあります。

| 原因 | 対処法 |

|---|---|

| ネットワークが不安定になっている | 有線接続を利用する、Wi-Fiの再接続を試す |

| タイムアウト設定が短すぎる | FTPクライアントのタイムアウト設定を延長する |

| サーバー側で転送制限がある | 管理者に確認し、大容量ファイルの転送方法を調整する |

FTPクライアントのタイムアウト時間を延ばすと転送の途中停止を防止できます。また、大容量ファイルの場合は、分割して転送する方法も有効です。

アップロード・ダウンロードが失敗する場合の対処法

FTPの転送失敗はファイルサイズ制限や権限不足、空きディスク容量の不足が原因で発生します。

| 原因 | 対処法 |

|---|---|

| サーバーの空き容量が不足している | 不要なファイルを削除する、管理者に増設を依頼する |

| アップロード制限が邪魔をしている | 一度に転送するファイルサイズを小さくする |

| ファイルのアクセス権限が不足している | サーバー管理者に権限を変更してもらう |

特に、サーバーの空き容量が不足していると、新しいファイルのアップロードが失敗するため、不要なファイルを削除して、ディスクの空きを確保することが重要です。

まとめ

本記事では、FTPの概要を解説するのとともに、メリット・デメリット、安全な運用方法、よくあるトラブルと対処法まで詳しく紹介しました。

企業のファイル転送において、FTPの活用は依然として重要ですが、FTPSやSFTPなどの暗号化プロトコルを利用し、適切なアクセス制御を行うことが不可欠です。特に、サイバー攻撃の増加により、今後さらに安全対策の重要性が高まると考えられます。

今後もITreviewでは、FTPソフトのレビュー収集に加えて、新しいFTPソフトも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 FTPとは?ファイル転送の仕組みやメリット・使い方をわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 FAQとは?Q&Aとの違いやメリット・作成手順・分析方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、カスタマーサポートの負担軽減や顧客満足度向上を目的に、多くの企業がFAQを導入しています。特に、AIやチャットボットと連携することで、24時間対応や迅速な問題解決が可能になりました。

しかし、FAQの内容が不十分で検索しにくいと、ユーザーの混乱を招き、問い合わせ増加や業務効率の低下を引き起こすリスクがあります。

本記事では、FAQの基本的な仕組みやメリット・デメリットに加えて、効果的なFAQの作成方法や最新のFAQシステムについて詳しく解説します。

FAQとは?

FAQとは「Frequently Asked Questions」の略称で、特定のサービスや製品に関するよくある質問とその回答をまとめたものです。

顧客対応や社内の情報共有の効率を高めるため、多くの企業がWebサイトや社内システムに導入しています。

FAQの導入により問い合わせ対応の負担を軽減し、顧客の自己解決を促せます。さらに、社内向けFAQは、業務マニュアルや社内ルールの一元管理に役立ち、新入社員の疑問を解消し、業務習得をスムーズに進められる点もメリットです。

FAQとQ&Aの違い

FAQとQ&Aはどちらも質問と回答をまとめたコンテンツですが、それぞれの目的や運用方法に違いがあります。

FAQは、あらかじめ想定される質問とその回答を体系的に整理したものです。企業のWebサイトやサポートページに掲載され、顧客や従業員が自己解決しやすい形で提供されます。

一方、Q&Aはユーザーからのリアルタイムな質問に対して個別に回答する形式を指します。SNSやフォーラム、企業のチャットサポートなどでよく活用され、FAQではカバーしきれない細かな疑問に対応できます。

FAQの種類

- 顧客向けFAQ

- 社内向けFAQ

- コールセンター向けFAQ

顧客向けFAQ

顧客向けFAQは、商品やサービスに関するよくある質問をまとめたものです。主に企業のWebサイトやECサイト、サポートページに設置され、顧客が自己解決できるように情報を提供します。

例えば、「支払い方法の変更」「返品・交換ポリシー」「商品の使い方」など、顧客から頻繁に寄せられる質問をFAQにまとめることで、問い合わせ対応の負担を軽減できます。

さらに、FAQの情報を適切に整理し、検索性やユーザビリティを向上させることで、顧客満足度の向上にも貢献します。特に、ナビゲーションや検索機能を強化し、直感的に情報へアクセスできる設計が重要です。

社内向けFAQ

社内向けFAQは、社員が業務をスムーズに進めるために必要な情報を集約したものです。新入社員向けの研修資料や、社内システムの使い方、福利厚生に関する質問などをまとめ、業務の効率化を促進します。

例えば、「経費精算の手順」「社内ツールのログイン方法」「勤怠管理のルール」といった情報をFAQに整理することで、総務部やIT部門への問い合わせを削減し、業務の負担を軽減できます。

さらに、社内FAQをナレッジ共有ツールと連携させることで、より効率的な情報管理が可能です。従業員が質問を投稿し、管理者が随時更新できる仕組みを整えることで、常に最新の情報を維持できます。

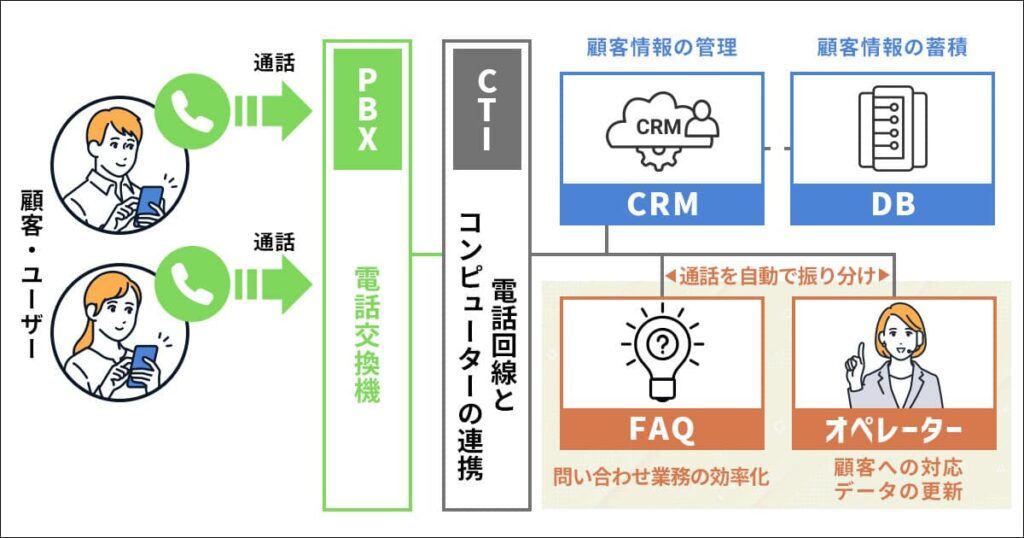

コールセンター向けFAQ

コールセンター向けFAQとは、オペレーターが顧客対応を円滑に行うための情報を集約したものです。顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に対応するため、FAQが活用されます。

例えば、「トラブルシューティング手順」「製品の仕様」「契約プランの詳細」など、オペレーターが素早く回答できるように情報を整理し、応対品質の均一化や対応時間の短縮を実現します。

さらに、AIを活用したFAQシステムと連携することで、適切な回答を瞬時に検索できる環境を構築できます。これにより、新人オペレーターでもベテランと同等の対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。

FAQの導入メリット

- 問い合わせ件数を削減できる

- 顧客満足度の向上につながる

- SEO対策への効果が見込める

- 顧客のニーズを可視化できる

- サポートの品質を統一できる

問い合わせ件数を削減できる

FAQのメリットの1つ目としては「問い合わせ件数を削減できる」というものが挙げられます。

顧客がFAQを活用することで、カスタマーサポートへの問い合わせ回数が減り、オペレーターの負担が軽減されます。例えば、ECサイトでは「配送状況の確認方法」「返品手続き」などの情報をFAQに掲載することで、問い合わせの大幅な削減が可能です。

また、社内向けFAQを導入すれば、従業員が総務部やIT部門に問い合わせる手間を省き、業務の生産性を向上できます。特に、新入社員の疑問を解決する手段としても有効です。

顧客満足度の向上につながる

FAQのメリットの2つ目としては「顧客満足度の向上につながる」というものが挙げられます。

多くの顧客は、できるだけ早く回答を得たいと考えており、FAQを活用することで問い合わせの待ち時間を短縮できます。特に、チャットボットや検索機能と組み合わせることで、FAQの利便性をさらに高めることが可能です。

また、FAQを充実させることでサポート対応の品質を均一化し、顧客体験の向上につなげられます。

SEO対策への効果が見込める

FAQのメリットの3つ目としては「SEO対策への効果が見込める」というものが挙げられます。

FAQページは、特定の質問に対する明確な回答を提供するため、検索エンジンに評価されやすい特徴があります。特に、「〇〇の使い方」「〇〇の解決方法」といった検索クエリに対応したFAQを作成することで、自然検索からの流入を増やすことが可能です。

さらに、Googleの「強調スニペット」に表示される可能性も高くなり、検索結果の上位を獲得できるチャンスが広がります。

顧客のニーズを可視化できる

FAQのメリットの4つ目としては「顧客のニーズを可視化できる」というものが挙げられます。

FAQの閲覧データを分析することで、どの質問が多いのか、顧客がどこでつまずいているのかを把握できます。例えば、「特定の製品の操作方法に関する質問が多い」と判明した場合、UIの改善やマニュアルの見直しが必要だと判断できます。

さらに、FAQを継続的に改善することで、顧客体験の向上だけでなく、商品やサービスの改良にも活用できます。

サポートの品質を統一できる

FAQのメリットの5つ目としては「サポートの品質を統一できる」というものが挙げられます。

FAQを適切に整備することで、オペレーターごとの回答のバラつきをなくし、一貫したサポート対応が可能になります。特に、コールセンター向けFAQを導入すれば、オペレーターがFAQを活用し、迅速かつ的確な回答を提供できるようになります。

また、新人オペレーターでもFAQを参照することでベテランと同等の対応が可能となり、研修コストの削減にも貢献します。

FAQの導入デメリット

- 適切ではない運用が形骸化を招く

- FAQだけでは解決できない問題がある

- ユーザーが離脱してしまうリスクがある

- 顧客との直接的なコミュニケーションが減る

適切ではない運用が形骸化を招く

FAQのデメリットの1つ目としては「適切ではない運用が形骸化を招く」というものが挙げられます。

FAQは一度作成して終わりではなく、定期的な更新と改善が不可欠です。しかし、多くの企業ではFAQの更新が後回しになり、古い情報が放置されるケースが少なくありません。

これを防ぐためには、FAQの閲覧データや問い合わせ内容を定期的に分析し、必要に応じて内容を見直す仕組みを構築することが重要です。FAQ管理ツールを活用し、適切な運用体制を整えましょう。

FAQだけでは解決できない問題がある

FAQのデメリットの2つ目としては「FAQだけでは解決できない問題がある」というものが挙げられます。

FAQは一般的な質問への対応には有効ですが、個別の契約内容や技術的なトラブルなどの複雑な問題には対応しきれず、十分な回答を提供できない場合があります。

そのため、FAQに加えて、チャットサポートや問い合わせフォームなどの別のサポート手段を併用することが重要です。さらに、FAQを充実させるだけでなく、必要に応じて有人対応ができる体制を整えましょう。

ユーザーが離脱してしまうリスクがある

FAQのデメリットの3つ目としては「ユーザーが離脱してしまうリスクがある」というものが挙げられます。

FAQが整理されておらず検索性が低いと、ユーザーが求める情報にたどり着けず不満を感じてしまいます。特にスマートフォンでは、操作しにくいFAQページがストレスの原因になります。

この問題を防ぐためには、FAQのデザインを最適化し、カテゴリ分けや検索機能を強化することが重要です。UXを意識したFAQページの設計を行い、誰でも簡単に情報を見つけられるようにしましょう。

顧客との直接的なコミュニケーションが減る

FAQのデメリットの4つ目としては「顧客との直接的なコミュニケーションが減る」というものが挙げられます。

FAQが充実すると問い合わせが減り、企業と顧客の接点が少なくなります。その結果、直接的なフィードバックを得る機会が減り、サービス改善のヒントを見逃す可能性があります。

これを防ぐためには、FAQと併せてアンケートやフィードバックフォームを設置し、顧客の意見を収集する仕組みを導入することが重要です。さらに、FAQの利用データを分析し、顧客ニーズを的確に把握することも求められます。

FAQの効果的な作成手順

- ①:FAQを作成する目的を明確にする

- ②:質問内容を分かりやすく整理する

- ③:ユーザーが読みやすい回答にする

- ④:定期的に質問の改善や更新を行う

①:FAQを作成する目的を明確にする

FAQ作成の1つ目のステップは「FAQを作成する目的を明確にする」ことです。

FAQの目的は、問い合わせ件数の削減、顧客満足度の向上、社内業務の効率化など、企業によって異なります。例えば、ECサイトでは「購入や配送に関する問い合わせを減らす」、社内向けFAQでは「従業員が業務をスムーズに進められるようにする」など、具体的な目標を設定しましょう。

目的が明確であれば、掲載すべき質問や適切な提供形式を判断しやすくなります。まずは、FAQを導入することで何を解決したいのかを明確にしましょう。

②:質問内容を分かりやすく整理する

FAQ作成の2つ目のステップは「質問内容を分かりやすく整理する」ことです。

FAQに掲載する質問は、顧客や従業員から頻繁に寄せられるものを中心に選定しましょう。過去の問い合わせ履歴やサポートチームの意見を参考にすることで、実際に役立つ質問を抽出できます。

また、質問をカテゴリごとに整理することで、ユーザーが知りたい情報に素早くアクセスできるようになります。例えば、ECサイトのFAQなら「注文・支払い」「配送・返品」「アカウント管理」など、明確な分類を設けると利便性が向上します。

③:ユーザーが読みやすい回答にする

FAQ作成の3つ目のステップは「ユーザーが読みやすい回答にする」ことです。

専門用語や社内用語を多用すると、ユーザーが内容を理解できず、FAQが十分に機能しなくなります。例えば、「アカウントのリカバリー」ではなく「パスワードを忘れた場合の対処方法」と表現することで、より分かりやすくなります。

また、Q&A形式で簡潔にまとめ、視認性を高めることも重要です。例えば、「〇〇する方法を教えてください。」ではなく「〇〇の方法は以下の手順で行います。」といった形で、質問と回答の形式を統一すると、ユーザーが情報を探しやすくなります。

④:定期的に質問の改善や更新を行う

FAQ作成の4つ目のステップは「定期的に質問の改善や更新を行う」ことです。

FAQは一度作成して終わりではなく、ユーザーのニーズに応じて継続的に更新することが重要です。例えば、新しい商品やサービスを導入した際には、それに関連する質問を追加する必要があります。

また、FAQの閲覧データを分析し、よく閲覧される質問を強調したり、必要な情報を追加することで、より有用なFAQへと改善できます。

FAQページの設置と運用の注意点

- ①:UXを考慮したデザインにする

- ②:CVにつなげる導線を設計する

- ③:質問への検索性を向上させる

①:UXを考慮したデザインにする

FAQページ設置・運用時の1つ目の注意点は「UXを考慮したデザインにする」ことです。

FAQページが使いにくいと、ユーザーが求める情報にたどり着けず、結果的に離脱してしまいます。特に、スマートフォンやタブレットでの閲覧が増えているため、レスポンシブデザインを採用し、デバイスに適したレイアウトを構築することが重要です。

また、アコーディオンメニューの活用やカテゴリーごとの整理、検索機能の導入により、情報を探しやすくする工夫が効果的です。FAQページは、シンプルで直感的に使えるデザインを意識しましょう。

②:CVにつなげる導線を設計する

FAQページ設置・運用時の2つ目の注意点は「CVにつなげる導線を設計する」ことです。

FAQを利用するユーザーは、疑問を解決しようとしているため、問題が解決すれば購入や申し込みへ進む可能性が高くなります。しかし、FAQページの設計が不十分だと、解決後にサイトから離脱してしまうこともあります。

そのため、FAQの各ページに「関連する商品ページ」や「お問い合わせフォーム」へのリンクを設置し、スムーズに次のアクションへ誘導することが重要です。特にECサイトでは、「支払い方法のFAQ」から購入ページへ遷移できる導線を整えることで、CV率の向上が期待できます。

③:質問への検索性を向上させる

FAQページ設置・運用時の3つ目の注意点は「質問への検索性を向上させる」ことです。

FAQがどれだけ充実していても、ユーザーが簡単に検索できなければ意味がありません。特に、質問数が多くなるほど、適切な情報を見つけるのが難しくなります。

また、FAQの質問文をユーザーの検索行動に合わせた形にすることも重要です。例えば、「ログインできない場合の対処法」ではなく、「ログインできないときはどうすればいい?」と自然な質問形式にすることで、検索しやすくなります。

FAQの効果測定・分析・改善方法

- ➀:FAQの効果を数値化し、データ分析を行う

- ➁:FAQのデータを活用し、インサイトを発見する

- ③:分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する

➀:FAQの効果を数値化し、データ分析を行う

FAQの成果測定・分析の1つ目のステップは「FAQの効果を数値化し、データ分析を行う」ことです。

特に、効果測定のためには、以下の指標をよくチェックするようにしましょう。

- FAQページのPV数・滞在時間(ユーザーがどの程度FAQを閲覧しているか)

- 検索回数や検索キーワード(よく検索される質問やニーズを把握)

- FAQからの離脱率(FAQを見た後にサイトを離れていないか)

- FAQページ経由の問い合わせ率(FAQで解決できなかった割合を分析)

これらのデータを活用し、どの質問がよく見られているか、どの情報が不足しているかを把握することで、適切な改善策を導き出せます。

➁:FAQのデータを活用し、インサイトを発見する

FAQの成果測定・分析の2つ目のステップは「FAQのデータを活用し、インサイトを発見する」ことです。

FAQの検索ワードや閲覧ランキングを分析することで、顧客がどのような疑問を持っているのか、どの部分でつまずいているのかを把握できます。

また、FAQの閲覧データをもとに、カスタマーサポートの対応方針を見直したり、製品開発やサービス改善のためのヒントを得ることもできます。データを積極的に活用し、顧客満足度向上につなげましょう。

③:分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する

FAQの成果測定・分析の3つ目のステップは「分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する」ことです。

具体的な改善策としては、以下のようなアクションが考えられます。

- よく閲覧されるFAQを上位表示する(人気の質問を見つけやすくする)

- 検索キーワードに合わせて質問文を修正する(ユーザーが実際に使う言葉に最適化)

- FAQの回答を簡潔にする(長すぎる説明は、簡潔にわかりやすくまとめる)

- 関連するFAQを表示し、ナビゲーションを強化する(他のFAQへの誘導を工夫する)

こうした改善を繰り返すことで、FAQの利便性を高め、ユーザーの満足度向上につなげられます。

FAQシステムの選び方と比較のポイント

- ①:利用開始までのハードルで選ぶ

- ②:検索性や使い勝手の良さで選ぶ

- ③:AIや自動応答機能の有無で選ぶ

- ④:分析機能やレポート機能で選ぶ

- ⑤:導入コストと運用コストで選ぶ

①:利用開始までのハードルで選ぶ

FAQシステムの選び方の1つ目としては「利用開始までのハードルで選ぶ」という方法が挙げられます。

クラウド型のFAQシステムは、サーバー管理が不要で即時導入が可能なため、社内のITリソースが限られている企業に最適です。特に、ノーコードで設定できるシステムは、専門知識がなくても簡単に導入できるため、多くの企業で採用されています。

オンプレミス型のFAQシステムは、カスタマイズ性が高いものの、導入に時間とコストがかかるため、柔軟な設計を求める場合以外は慎重に選定することが重要です。

②:検索性や使い勝手の良さで選ぶ

FAQシステムの選び方の2つ目としては「検索性や使い勝手の良さで選ぶ」という方法が挙げられます。

ユーザーが必要な情報をすぐに見つけられるよう、キーワード検索やカテゴリ分類の機能が充実したシステムを選びましょう。特に、カテゴリ別のナビゲーションやサジェスト機能を備えたFAQシステムは、直感的に操作でき、迷うことなく情報へアクセスできます。

FAQの閲覧データを分析し、利用者の行動をもとに検索結果を最適化する機能があるシステムを導入することで、問い合わせ削減とユーザー満足度の向上が期待できます。

③:AIや自動応答機能の有無で選ぶ

FAQシステムの選び方の3つ目としては「AIや自動応答機能の有無で選ぶ」という方法が挙げられます。

AIを活用したFAQシステムは、ユーザーの質問の意図を理解し、最適な回答を提示できるため、カスタマーサポートの負担を大幅に軽減できます。特に、チャットボットと連携するFAQシステムは、リアルタイムでの対応が可能であり、ユーザー満足度を向上させます。

機械学習機能を備えたFAQシステムでは、ユーザーの利用データを学習し、FAQの精度を自動的に向上させることが可能なため、長期的に運用しやすいのが特徴です。

④:分析機能やレポート機能で選ぶ

FAQシステムの選び方の4つ目としては「分析機能やレポート機能で選ぶ」という方法が挙げられます。

FAQの閲覧状況を可視化することで、利用者のニーズを把握し、適切な改善を行えるシステムを導入することが重要です。特に、未解決の問い合わせ件数や検索ワードの分析機能が充実したシステムは、より効果的なFAQ運用が可能になります。

リアルタイムでデータを収集し、自動でレポートを生成する機能を持つシステムを導入すると、業務の効率化と戦略的な改善がしやすくなります。

⑤:導入コストと運用コストで選ぶ

FAQシステムの選び方の5つ目としては「導入コストと運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。

クラウド型FAQシステムは、初期費用が低く運用コストを抑えやすいのに対し、オンプレミス型は、導入費用が高いものの長期運用でコストを抑えられるのが特徴です。

無料トライアルを提供しているFAQシステムを活用し、導入後のコストパフォーマンスを事前に比較検討しましょう。

FAQシステムのおすすめ製品3選

- PKSHA FAQ

- sAI Search

- Helpfeel

PKSHA FAQ

PKSHA FAQは、株式会社PKSHA Communicationが提供する、AI技術を活用した高精度なFAQシステムです。

PKSHA FAQでは、自然言語処理技術を活用し、ユーザーの質問意図を的確に解析することで、最適な回答を提示できます。

sAI Search

sAI Searchは、株式会社サイシードが提供する、チャットボットと連携可能なFAQシステムです。

sAI Searchでは、質問文の入力途中でも適切な回答をリアルタイムでサジェストする機能を搭載し、ユーザーの自己解決をサポートします。

Helpfeel

Helpfeelは、株式会社Helpfeelが提供する、曖昧なキーワードでも高精度な検索が可能なFAQシステムです。

Helpfeelでは、独自の検索アルゴリズムを採用し、ユーザーの検索意図を推測して適切なFAQを表示します。

まとめ

本記事では、FAQの概要を解説するとともに、FAQの種類や導入によるメリット・デメリット、作成手順、運用のポイント、おすすめのFAQシステムまで詳しく紹介しました。

企業のカスタマーサポートや社内業務の効率化において、FAQの活用は欠かせないものとなっています。特に、AIや検索最適化技術の発展により、FAQの精度や利便性は今後さらに向上していくと考えられます。

今後もITreviewでは、FAQシステムのレビュー収集に加えて、新しいFAQシステムも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 FAQとは?Q&Aとの違いやメリット・作成手順・分析方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 WAFとは?サイバー攻撃を防ぐ仕組みやメリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、SQLインジェクションやXSS等の攻撃増加に伴い、多くの企業がWAFを導入する一方、設定や運用には専門知識が必要であり、誤った設定をすると正規の通信までブロックしてしまうリスクがあります。

本記事では、WAFの基本的な仕組みや種類、メリット・デメリット、選定時のポイントまで徹底解説していきます。

この記事を読むことで、自社に最適なWAFを選定するための知識が身につくため、セキュリティ対策を強化したい企業担当者には必見の内容です!

WAFとは?

WAF(Web Application Firewall)とは、Webアプリケーションを保護するためのファイアウォールのことです。

一般的なファイアウォールはネットワークレベルでの通信を制御しますが、WAFはWebアプリケーションの脆弱性を悪用する攻撃(SQLインジェクションやXSSなど)を防ぐことに特化しています。

具体的には、HTTP/HTTPS通信を解析し、シグネチャ(不正な通信、不正な攻撃パターンをまとめた定義ファイル)とのマッチングを実行。不正なリクエストを検知してブロックすることで、Webアプリケーションをサイバー攻撃から保護します。

WAFとファイアウォールの違い

WAFとファイアウォールの最大の違いは防御する対象です。ファイアウォールはネットワーク層の通信を制御し、不正アクセスを遮断します。

例えば、ファイアウォールは特定のIPアドレスやポートをブロックできますが、攻撃コードを含むリクエストの内容までは検知しません。そのため、許可された通信経路を通じたWebアプリケーションへの攻撃は防げない場合があります。

WAFは、HTTP/HTTPS通信を詳細に分析し、不正なリクエストを検知してブロックします。そのため、ファイアウォールとWAFを組み合わせることで、より強固なWebセキュリティを実現可能です。

WAFとIPS/IDSの違い

WAFとIPS/IDSの最大の違いは解析対象にあります。IPS/IDSがネットワーク全体の通信を監視するのに対し、WAFはWebアプリケーションの通信内容に特化して解析するのが特徴です。

例えば、IPS/IDSはパケットのヘッダー情報や既知の攻撃パターンをもとに異常を検知します。しかし、Webアプリケーションの特定の脆弱性を狙った攻撃には対応が難しいケースもあります。

そのため、WAFとIPS/IDSを組み合わせることで、アプリケーション層とネットワーク層の両方を防御でき、より強固な多層防御のセキュリティ環境を構築できるでしょう。

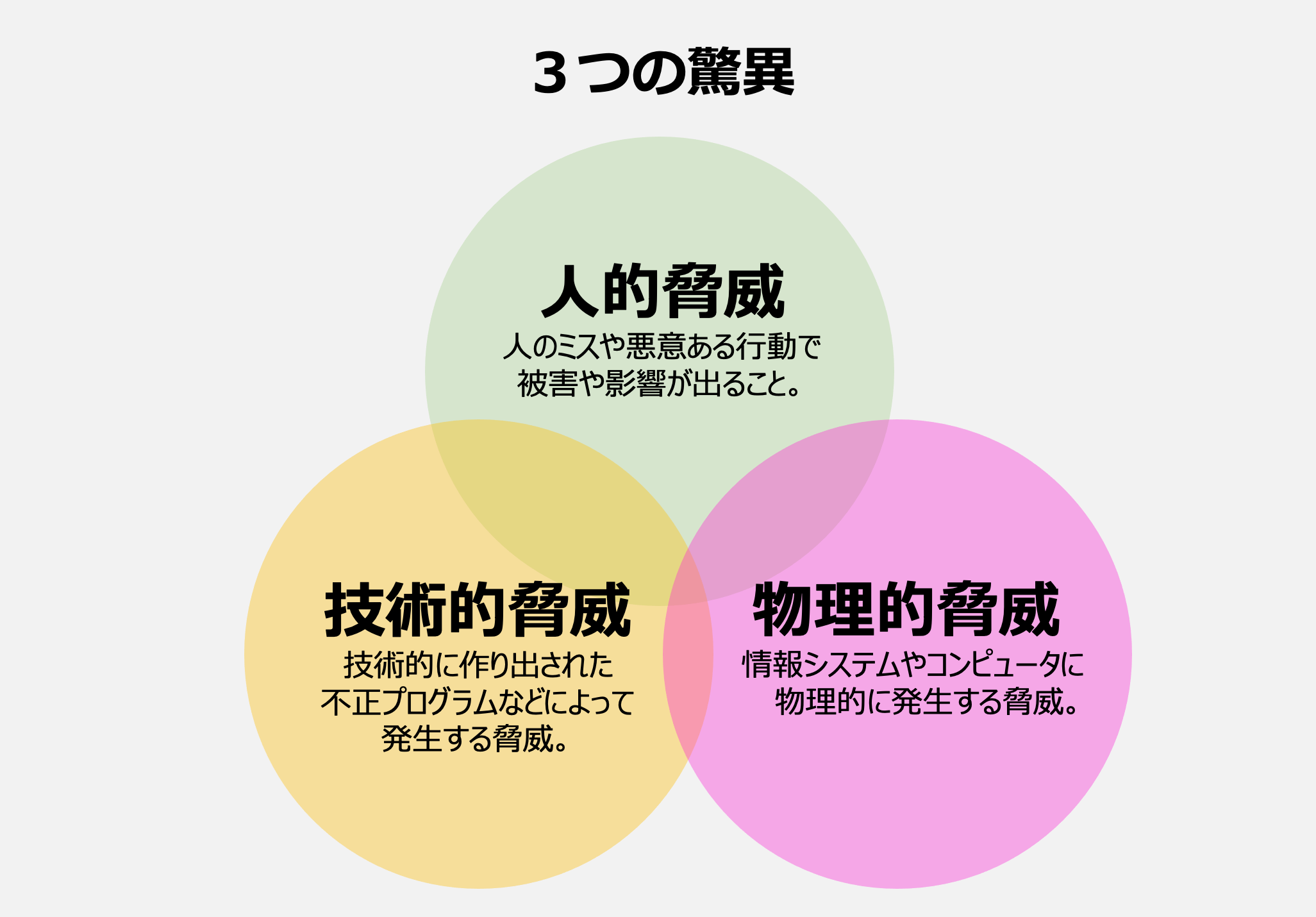

なぜWAFが必要なのか?

- Webアプリケーションへの脆弱性対策

- サイバー攻撃の高度化と多様化への対応

- 法規制や新しいセキュリティ基準への対応

Webアプリケーションへの脆弱性対策

Webアプリケーションは、SQLインジェクションやXSSといったアプリケーション層の脆弱性を狙った攻撃に対して弱い側面が見受けられます。

これらの攻撃は、従来のネットワークセキュリティ対策では検知・防御が困難です。そのため、Webアプリケーションに特化したWAFを導入することで、脆弱性を悪用する攻撃の遮断が期待できます。

例えば、WAFはHTTPリクエストを解析し、不審なパターンを自動検知することで、アプリケーションの脆弱性が修正される前でも攻撃のリスクを軽減できます。

サイバー攻撃の高度化と多様化への対応

近年のサイバー攻撃はより巧妙化し、従来のセキュリティ対策では防ぎきれないケースが増えています。

標的型攻撃やゼロデイ攻撃、AIを活用した自動化攻撃など、新たな手法が次々と登場しており、従来のファイアウォールやIPS/IDSでは検知が困難です。

WAFは、リアルタイムでの脅威情報更新と最新の攻撃パターンへの対応に加え、AIや機械学習を活用した高度なWAFを導入することで、未知の攻撃に対する耐性を強化できます。

法規制や新しいセキュリティ基準への対応

企業がWebアプリケーションを運用する上で、個人情報保護やデータ管理に関する法規制への対応は不可欠です。

WAFを導入することで、Webアプリケーションに対する攻撃を未然に防ぎ、法規制に準拠したセキュリティ基準を満たせます。

特に、クレジットカード情報を取り扱う事業者は、PCI DSS(クレジットカード業界のセキュリティ基準)への準拠が求められており、WAFの導入は必須の対策とされています。

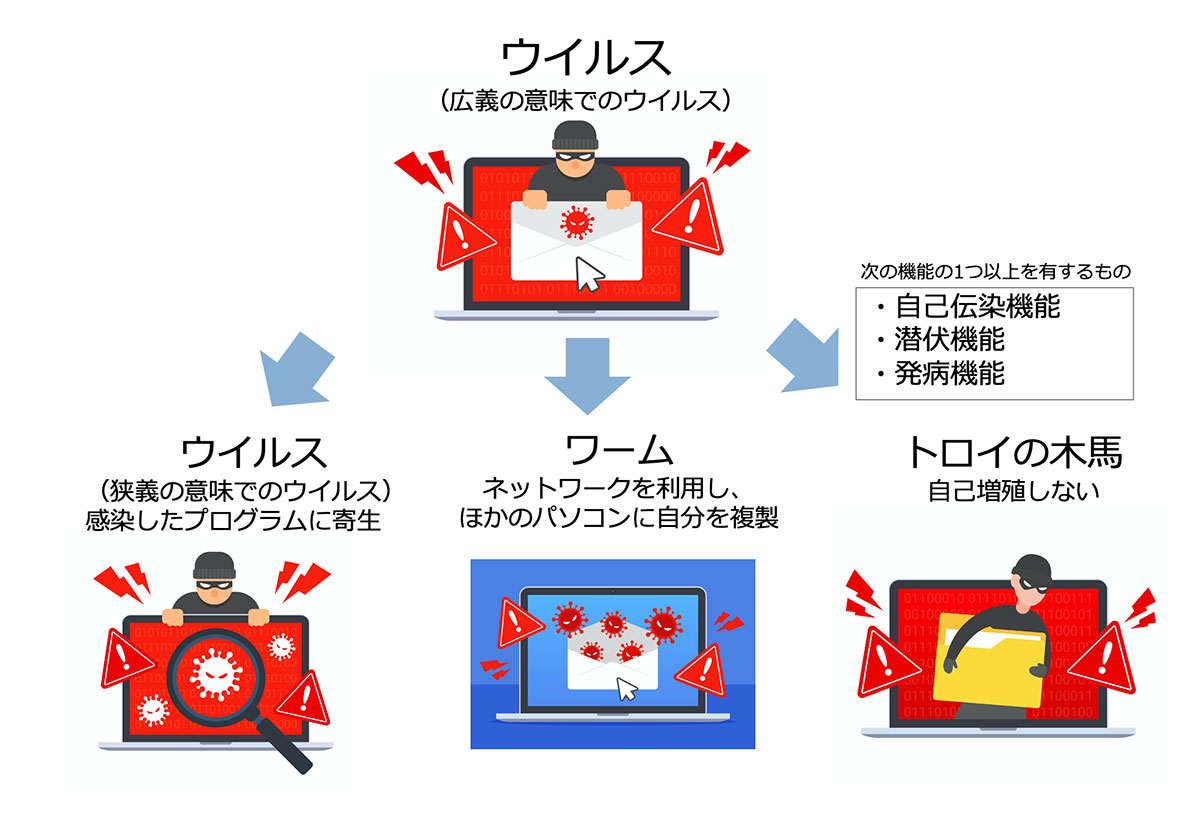

WAFの仕組み

- ブラックリスト方式

- ホワイトリスト方式

ブラックリスト方式

ブラックリスト方式とは、既知の攻撃パターンや悪意のあるIPアドレスをブロックする方式です。あらかじめ登録された攻撃のシグネチャを元に不正なリクエストを検出し、Webサーバへのアクセスを防御します。

この方式のメリットは、既知の攻撃を即座に遮断できる点です。例えば、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)などの一般的な攻撃手法に対して、定義済みのルールに基づき自動的に防御できます。

一方、デメリットとして新たな攻撃手法への対応が難しい点が挙げられます。未知の攻撃パターンやカスタマイズされた攻撃には対応できず、定期的なルール更新が不可欠です。

ホワイトリスト方式

ホワイトリスト方式とは、許可されたリクエストのみを通過させる方式です。正常なアクセスのパターンを事前に定義し、それ以外のリクエストはすべて遮断します。

この方式のメリットは、未知の攻撃に対しても高い防御性能を持つ点です。許可されたリクエスト以外は排除されるため、ゼロデイ攻撃(未知の脆弱性を狙った攻撃)にも対応できます。

一方で、デメリットは導入や運用に手間がかかる点です。通常の業務に必要なアクセスパターンを詳細に定義することが求められ、新しい機能やサービスを追加する際には、都度ルール変更が必須となります。

WAFが防御できる攻撃と効果

- SQLインジェクション

- クロスサイトスクリプティング(XSS)

- クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)

- ディレクトリトラバーサル

- その他の攻撃手法(DoS、リモートコード実行など)

SQLインジェクション

SQLインジェクションは、アプリケーションの脆弱性を悪用し、不正なSQLクエリを実行させる攻撃手法です。

WAFは、入力値のフィルタリングや不正なクエリパターンの検出により、SQLインジェクションを防御します。

SQLインジェクション対策としては、プリペアドステートメントの使用や入力値のバリデーションも重要です。特に、サーバーサイドでの適切なエスケープ処理や、ユーザー入力値のホワイトリスト化は有効な対策となります。

クロスサイトスクリプティング(XSS)

クロスサイトスクリプティング(XSS)とは、悪意のあるスクリプトをウェブページに埋め込み、利用者のブラウザ上で実行させる攻撃手法です。

WAFは、スクリプトタグ(<script>)やイベントハンドラ(onload, onclick)を含む不正な入力を検出し、ブロックすることでXSS攻撃を防御します。

XSS対策としては、サーバー側での適切なエスケープ処理や、Content Security Policy(CSP)の設定が重要です。特に、ユーザーが入力できるデータを制限し、信頼できないデータの出力時にはエンコード処理を行うことが効果的です。

クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)

クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)とは、被害者の認証情報を悪用し、不正なリクエストを送信させる攻撃手法です。

WAFは、リファラーチェックや異常なリクエストパターンの分析を行い、不正なCSRF攻撃を防御します。また、CSRFトークンの有無を確認する機能を備えたWAFもあり、正規のリクエストと攻撃リクエストを区別することが可能です。

CSRF対策としては、トークンベースの認証(CSRFトークン)やSameSite属性を活用したCookie制限が有効です。特に、重要な操作を行うフォームには、ワンタイムトークンを付与し、外部からの不正なリクエストを防ぐことが推奨されます。

ディレクトリトラバーサル

ディレクトリトラバーサルとは、サーバー上の機密ファイルに不正アクセスするための攻撃手法です。

WAFは、不正なパス操作を検出し、攻撃をブロックすることでディレクトリトラバーサルを防御します。

ディレクトリトラバーサル対策としては、アプリケーション側での入力値の正規化やアクセス制御の適用が重要です。特に、ユーザー入力を直接ファイルパスとして使用しないようにすることや、サーバーの適切な権限設定を行うことが推奨されます。

その他の攻撃手法(DoS、リモートコード実行など)

DoS攻撃は、大量のリクエストを送信することでサーバーのリソースを圧迫し、正常なユーザーのアクセスを妨げる手法です。

WAFは、異常なトラフィックの検知やレートリミット機能を活用し、DoS攻撃の影響を最小限に抑えます。さらに、IPアドレスのブラックリスト化やボット対策機能を組み合わせることで、自動化された攻撃を効果的に防御できます。

リモートコード実行(RCE)は、攻撃者がサーバー上で任意のコードを実行し、不正操作を行う危険な攻撃手法です。WAFは、不正なコードパターンの検出や入力データのフィルタリングを行い、脆弱性を悪用した攻撃を未然に防ぎます。

WAFの種類と特徴

- オンプレミス型WAF

- クラウド型WAF

- パブリッククラウド提供のWAF

オンプレミス型WAF

オンプレミス型WAFは、自社のデータセンターやサーバーに設置して運用するWAFです。

専用のハードウェアやソフトウェアを導入し、企業のネットワーク環境に応じた高度なセキュリティ設定が可能です。

オンプレミス型WAFの特徴

- カスタマイズ性が高いため、自社のセキュリティポリシーに最適化できる

- 物理的な機器を設置するため、ネットワーク内で直接トラフィックを監視できる

- 定期的なメンテナンスやアップデートが必要で、運用負担が大きい

オンプレミス型WAFが向いている企業

- 金融機関や官公庁など、高度なセキュリティが求められる企業

- 専任のセキュリティ担当者を配置できる大規模な組織

クラウド型WAF

クラウド型WAFは、インターネット経由で提供されるWAFサービスです。

導入が容易で、迅速にウェブアプリケーションを保護できるため、近年多くの企業が採用しています。

クラウド型WAFの特徴

- 導入が簡単で、ハードウェアの設置が不要

- 運用・管理がプロバイダーに委託できるため、運用コストを削減できる

- 通信遅延が発生する可能性があるため、リアルタイム性が求められるサービスでは注意が必要

クラウド型WAFが向いている企業

- 初めてWAFを導入する企業や中小企業

- 迅速なセキュリティ対策を求める企業

パブリッククラウド提供のWAF

パブリッククラウド提供のWAFは、AWSやAzure、Google Cloudなどのクラウドサービスプロバイダーが提供するWAFです。

クラウド環境に最適化されており、既存のクラウドサービスと連携しやすいのがメリットになります。

パブリッククラウド提供のWAFの特徴

- クラウドインフラと統合されているため、管理が容易

- スケーラビリティが高く、負荷分散にも適している

- 特定のクラウド環境に依存するため、マルチクラウド環境では制約が発生する可能性がある

パブリッククラウド提供のWAFが向いている企業

- AWSやAzure、Google Cloudなどのクラウド環境を活用している企業

- スケーラブルなWAFを求める企業

WAFを導入するメリット

- サイバー攻撃の耐性が強化される

- DDoS攻撃への耐性を向上できる

- システムの脆弱性を補完できる

サイバー攻撃の耐性が強化される

WAFのメリットの1つ目としては「サイバー攻撃の耐性が強化される」というものが挙げられます。

Webアプリケーションは、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)など、多岐にわたるサイバー攻撃の標的となりやすく、一般的なファイアウォールだけでは防御が困難です。

特に、ECサイトや金融サービスのように個人情報を扱うWebアプリケーションでは、情報漏洩を狙った攻撃が後を絶ちません。WAFを導入することで、これらの攻撃をリアルタイムに検出し、自動的に遮断することが可能になります。

DDoS攻撃への耐性を向上できる

WAFのメリットの2つ目としては「DDoS攻撃への耐性を向上できる」というものが挙げられます。

DDoS(分散型サービス拒否)攻撃は、大量のリクエストを送りつけることでWebサイトをダウンさせる手法ですが、WAFを活用することでその影響を最小限に抑えられます。

例えば、異常なトラフィックパターンを自動で検知し、特定のIPアドレスやリクエストをブロックすることで、不正なアクセスを抑制できます。さらに、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)と組み合わせたクラウド型WAFを導入することで、DDoS攻撃のトラフィックを分散し、サーバーの負荷を軽減することが可能です。

システムの脆弱性を補完できる

WAFのメリットの3つ目としては「システムの脆弱性を補完できる」というものが挙げられます。

Webアプリケーションは、未知のゼロデイ攻撃や、修正が追い付かない脆弱性を抱えるリスクがありますが、WAFはパッチが適用されるまでの間、強力な保護層として機能します。

例えば、WAFはシグネチャベースの検知だけでなく、AIや振る舞い分析を活用した未知の攻撃防御も可能です。これにより、迅速なパッチ適用が困難な状況でも、セキュリティリスクを最小限に抑え、システムを安全に保てます。

WAF導入によるデメリット

- 初期導入や運用にはコストが発生する

- 誤検知による業務への影響が発生する

- 高度な設定には専門知識が必要になる

初期導入や運用にはコストが発生する

WAFのデメリットの1つ目としては「初期導入や運用にはコストが発生する」というものが挙げられます。

WAFの導入には、初期費用や月額料金がかかるため、特に中小企業にとっては負担が大きくなる可能性があります。

解決策としては、無料トライアルがあるクラウド型WAFの利用を検討することや、企業規模に応じた料金プランを選択することが有効です。

誤検知による業務への影響が発生する

WAFのデメリットの2つ目としては「誤検知による業務への影響が発生する」というものが挙げられます。

過剰なセキュリティ設定は、正常なリクエストを誤って遮断し、業務システムの稼働を妨げる可能性があります。

解決策としては、ログを定期的に分析し、誤検知が発生しやすいルールを適宜チューニングすることが重要です。

高度な設定には専門知識が必要になる

WAFのデメリットの3つ目としては「高度な設定には専門知識が必要になる」というものが挙げられます。

オンプレミス型WAFでは、最適なセキュリティポリシーの設定から継続的な運用に至るまで、専門的なIT知識を有する担当者の配置が必要になります。

解決策としては、運用管理が容易なマネージド型WAFの導入や、外部のセキュリティ専門家によるサポートサービスの利用が有効です。

WAFの選び方と比較のポイント

- ➀:導入形態(クラウド型/オンプレミス型)を確認する

- ➁:防御性能や対応可能な攻撃の種類を確認する

- ③:運用のしやすさや管理の機能を確認する

➀:導入形態(クラウド型/オンプレミス型)を確認する

WAFを選ぶ際のポイントの1つ目は「導入形態(クラウド型/オンプレミス型)を確認する」ことです。

クラウド型は導入・運用が容易なためセキュリティ担当者不在の企業に、オンプレミス型は高度なカスタマイズ性で高度なセキュリティを求める企業に適しています。

それぞれのメリットを比較し、自社のニーズに合ったWAFを選びましょう。

➁:防御性能や対応可能な攻撃の種類を確認する

WAFを選ぶ際のポイントの2つ目は「防御性能や対応可能な攻撃の種類を確認する」ことです。

Webサイトは日々さまざまなサイバー攻撃の標的になっており、SQLインジェクション・クロスサイトスクリプティング(XSS)・DDoS攻撃など、さまざまな脅威に対する防御機能が求められます。

また、AIや機械学習を活用するWAFは、未知の攻撃にも自動で対応しセキュリティを強化します。そのため、自社のセキュリティ要件に応じて、防御可能な攻撃を事前に確認し、最適なWAFを選定しましょう。

③:運用のしやすさや管理の機能を確認する

WAFを選ぶ際のポイントの3つ目は「運用のしやすさや管理の機能を確認する」ことです。

WAFの運用には設定変更・ログ監視・ポリシー更新などの作業が必要となるため、管理のしやすさは重要です。特に、直感的に操作できる管理画面や、設定の自動更新機能があるかどうかを確認しましょう。

クラウド型WAFはシンプルな管理画面で運用負担が少ないのに対し、オンプレミス型は細かい設定が可能ですが専門知識が必要です。自社の運用体制を考慮し、選定することが重要になります。

まとめ

本記事では、WAFの概要をわかりやすく解説し、種類や導入によるメリット・デメリットについて徹底解説しました。

近年、サイバー攻撃の高度化が進む中、企業にとってWAFの導入は欠かせないセキュリティ対策となっています。特に、クラウド型WAFやAIを活用した次世代型ソリューションの台頭により、今後も市場の成長が見込まれています。

今後もITreviewでは、WAFサービスのレビュー収集に加えて、新しいWAFサービスも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 WAFとは?サイバー攻撃を防ぐ仕組みやメリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 UTM(統合脅威管理)とは?機能や導入メリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>とはいえ、UTMは製品によって処理能力や機能に違いがあり、適切な製品選定や設定を行わなければ、かえってセキュリティ上の脆弱性が生まれるリスクがあります。

本記事では、UTMの主な機能や導入のメリット・デメリットに加え、UTMの選び方まで詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、UTMの全体像を理解し、自社に最適なセキュリティ対策を選ぶ知識が身につきます。企業の情報セキュリティを強化したいと考えている担当者にとって、必見の内容です!

UTM(統合脅威管理)とは

UTM(統合脅威管理)とは、企業ネットワークのセキュリティを統合的に管理するソリューションのことです。

従来のファイアウォールに加えて、侵入検知・防御(IDS/IPS)、ウイルス対策、Webフィルタリングなど、複数のセキュリティ機能を一元化することで、効率的な脅威対策が可能になります。

特に、中小企業や支社・拠点を持つ企業では、専門のセキュリティ担当者を配置せずに、包括的な防御を実現できる点が大きなメリットです。

具体的な活用例としては、インターネットゲートウェイでの脅威防御や、外部からの不正アクセスの監視、Webサイトのアクセス制限などが挙げられます。

UTM(統合脅威管理)が生まれた背景

UTMが生まれた背景には、サイバー攻撃の高度化と多様化があります。従来のセキュリティ対策では、マルウェア、フィッシング、DDoS攻撃などの新たな脅威への対応が困難になりました。

また、クラウドサービスの普及やリモートワークの増加に伴い、企業のセキュリティリスクが急増。特に中小企業においては、多層防御のために複数のセキュリティ製品を導入・管理する負担が大きな課題となっていました。

これらの課題に対処するため、統合的な脅威防御を可能にするUTMが登場し、企業のセキュリティ管理効率化に貢献しています。

UTM(統合脅威管理)とファイアウォールの違い

UTMとファイアウォールの違いは、提供するセキュリティ機能の範囲にあります。

ファイアウォールは、不正な通信を遮断し、ネットワークの入口を守ることに特化しています。一方で、UTMは、ファイアウォールの機能に加え、ウイルス対策、侵入検知・防御、Webフィルタリングなど、多岐にわたるセキュリティ機能を統合しています。

これにより、個別の対策を行うよりも管理の負担を軽減し、より強固なセキュリティ体制を構築できます。

UTM(統合脅威管理)の主な機能

- ファイアウォール

- アンチウイルス

- アンチスパム

- Webフィルタリング

- IDS/IPS(侵入検知・防御システム)

- その他のセキュリティ機能

ファイアウォール

ファイアウォールは、外部ネットワークと内部ネットワークの間で通信を制御するセキュリティ機能です。

ネットワークトラフィックを監視し、不正なアクセスや不審な通信を遮断することで、サイバー攻撃から企業のシステムを保護します。

例えば、特定のIPアドレスやポート番号によるアクセス制限に加え、次世代ファイアウォール(NGFW)では、アプリケーション制御や脅威インテリジェンスを活用した高度な防御も可能です。

アンチウイルス

アンチウイルス機能は、ネットワークを介して侵入するマルウェアやウイルスを検知し、駆除します。

リアルタイムスキャンにより、社内端末に脅威が到達する前に遮断することが可能です。クラウドベースのウイルス定義データベースを活用することで、最新の脅威にも対応可能です。

さらに、サンドボックス機能を搭載したUTMでは、疑わしいファイルを仮想環境で解析し、未知のマルウェアによる脅威を防御できます。

アンチスパム

アンチスパム機能は、不審なメールをフィルタリングし、フィッシング詐欺やスパムメールの侵入を防ぎます。

スパムメールは、情報漏洩やウイルス感染を引き起こす可能性があるため、適切な対策が必要です。

UTMのアンチスパム機能は、メールの送信元情報や内容解析による疑わしいメールの隔離と、ブラック/ホワイトリスト設定による必要なメールの保護を両立します。

Webフィルタリング

Webフィルタリング機能は、従業員のインターネット利用を管理し、特定のサイトへのアクセスを制限する機能です。

不正サイトへのアクセスを防ぐことで、マルウェア感染や情報漏洩のリスクを低減できます。

カテゴリ別のURLフィルタリングに加え、リアルタイムの脅威インテリジェンスを活用した動的フィルタリングが可能です。また、SNSや動画ストリーミングサイトの利用を制限することで、従業員の業務効率向上にもつながるでしょう。

IDS/IPS(侵入検知・防御システム)

IDS(侵入検知システム)とIPS(侵入防御システム)は、不正アクセスやサイバー攻撃をリアルタイムで検知し、場合によっては遮断する機能です。

ファイアウォールでは防ぎきれない高度な攻撃に対して有効な対策となります。

IDSは、攻撃の兆候を検知することに特化していますが、IPSは検知後に自動的に攻撃を遮断できます。また、機械学習やAIを活用した高度な分析機能を備えたUTMでは、未知の攻撃手法にも対応可能です。

その他のセキュリティ機能

UTMには、上記以外にもさまざまなセキュリティ機能が搭載されています。

例えば、VPN(仮想プライベートネットワーク)機能、DLP(データ漏洩防止)機能、アプリケーション制御機能などが挙げられます。VPNを活用することで、安全なリモートアクセス環境を構築し、テレワークのセキュリティを強化できます。

また、DLP機能を用いることで、機密情報が社外へ流出するのを防ぎ、企業の重要なデータを保護することが可能です。

UTM(統合脅威管理)を導入するメリット

- 複数のセキュリティ機能を一元管理できる

- 低コストで高いセキュリティを確保できる

- 新しい脅威に対しても迅速に対応できる

複数のセキュリティ機能を一元管理できる

UTMのメリットの1つ目としては「複数のセキュリティ機能を一元管理できる」というものが挙げられます。

UTMは、ファイアウォール、アンチウイルス、侵入検知・防御(IDS/IPS)などの機能を統合しており、複数のセキュリティ対策を一括で管理できます。

例えば、従来は各機能を個別のソフトウェアや機器で運用していたため、それぞれの設定や監視に手間がかかりましたが、UTMを導入することで管理負担を軽減し、セキュリティ対策の強化と一元管理が可能です。

低コストで高いセキュリティを確保できる

UTMのメリットの2つ目としては「低コストで高いセキュリティを確保できる」というものが挙げられます。

複数のセキュリティ機能を個別に導入した場合、それぞれのライセンス費用や運用コストが発生しますが、UTMは1つの機器に統合されているため、これらのコストを削減できます。

例えば、中小企業が限られた予算でセキュリティ対策を強化したい場合、UTMを導入することで必要な機能を低コストで利用でき、運用管理の負担も軽減できます。

新しい脅威に対しても迅速に対応できる

UTMのメリットの3つ目としては「新しい脅威に対しても迅速に対応できる」というものが挙げられます。

UTMは、クラウド連携やリアルタイムアップデート機能を備えており、新たなマルウェアやサイバー攻撃が発生した場合でも、自動的に最新のセキュリティ対策を適用できます。

例えば、ランサムウェアやゼロデイ攻撃など、従来のセキュリティ対策では防ぎにくい脅威に対しても、迅速に防御体制を強化し、企業の情報資産を保護できます。

UTM(統合脅威管理)導入によるデメリット

- 導入や運用の負担が増加する可能性がある

- ネットワーク速度が低下する可能性がある

- 保守運用コストが高額になる可能性がある

導入や運用の負担が増加する可能性がある

UTMのデメリットの1つ目としては「導入や運用の負担が増加する可能性がある」というものが挙げられます。

UTMは、多岐にわたるセキュリティ機能を統合しているため、設定や管理が複雑になり、IT部門の負担が増大する傾向があります。

解決策として、ベンダーのサポートが付くUTMや、クラウド型UTMの導入で管理負担を軽減し、導入時は業務内容に適した設計と運用ポリシーを策定することが重要です。

ネットワーク速度が低下する可能性がある

UTMのデメリットの2つ目としては「ネットワーク速度が低下する可能性がある」というものが挙げられます。

UTMは、多機能なセキュリティ対策が可能になる一方で、通信処理の増加がネットワーク速度に影響を及ぼす可能性があります。特に、トラフィック量の多い企業では、帯域幅の制約が顕著になります。

解決策として、企業の規模とトラフィックに合ったUTMを選び、適切な設定と最適化でパフォーマンス低下を最小限に抑えることが重要です。

保守運用コストが高額になる可能性がある

UTMのデメリットの3つ目としては「保守運用コストが高額になる可能性がある」というものが挙げられます。

UTMは、導入費用やライセンス費用が高額になるため、特に中小企業にとっては大きな負担となる場合があります。また、定期的なソフトウェア更新やハードウェアのメンテナンスにも追加コストが発生します。

解決策としては、クラウド型UTMの利用や、必要な機能を選択できる製品の導入が有効です。また、トライアルなどを活用し、自社のセキュリティ要件に合ったUTMを慎重に選定することで、不要なコストを削減できます。

UTM(統合脅威管理)の選び方と比較のポイント

- ①:セキュリティ機能の充実度で選ぶ

- ②:パフォーマンスと処理速度で選ぶ

- ③:管理や運用のしやすさで選ぶ

- ④:導入費用や運用コストで選ぶ

- ⑤:拡張性と将来のスケーラビリティで選ぶ

- ⑥:サポート体制とベンダーの信頼性で選ぶ

①:セキュリティ機能の充実度で選ぶ

UTMの選び方の1つ目としては「セキュリティ機能の充実度で選ぶ」という方法が挙げられます。

特に、ファイアウォール、IPS(侵入防御システム)、アンチウイルス、Webフィルタリング、メールセキュリティ、VPN機能などの充実度を確認することが重要です。

高度なUTMでは、AIを活用した脅威検出、サンドボックス機能、クラウド連携によるリアルタイム分析など、最新の攻撃手法に対応するための機能が搭載されています。

➁:パフォーマンスと処理速度で選ぶ

UTMの選び方の2つ目としては「パフォーマンスと処理速度で選ぶ」という方法が挙げられます。

UTMは多機能なセキュリティ機器であるため、処理能力が低いとネットワーク遅延が発生し、業務に支障をきたす可能性があります。

そのため、自社のネットワーク規模やトラフィック量に応じて、スループットや最大接続数を確認しましょう。特にクラウドサービスの利用が多い場合は、暗号化通信(SSL/TLS)の対応やVPN処理能力も重要なポイントです。

③:管理や運用のしやすさで選ぶ

UTMの選び方の3つ目としては「管理や運用のしやすさで選ぶ」という方法が挙げられます。

UTMは多機能であるがゆえに、設定や管理が複雑になりがちです。特に、IT担当者が少ない企業では、管理画面の使いやすさや設定の容易さが重要なポイントになります。

具体的には、直感的なGUIを備えたUTMを選ぶことで、設定やポリシー変更がスムーズに行えます。また、クラウド管理型のUTMなら、リモートからの監視やメンテナンスが容易になるため、外部拠点が多い企業におすすめです。

④:導入費用や運用コストで選ぶ

UTMの選び方の4つ目としては「導入費用や運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。

UTMの価格は、機能や性能によって大きく変動します。そのため、初期費用とランニングコストのバランスを考慮することが重要です。

ハードウェア型UTMは導入費用が高めですが、長期的な運用コストを抑えやすいのが特徴です。一方、クラウド型UTMは初期費用が低く柔軟に利用できるため、小規模企業やスタートアップにも適しています。

➄:拡張性と将来のスケーラビリティで選ぶ

UTMの選び方の5つ目としては「拡張性と将来のスケーラビリティで選ぶ」という方法が挙げられます。

企業の成長に伴いネットワーク環境も変化します。そのため、将来的な拡張が可能なUTMを選ぶことで、長期的に安定した運用が期待できます。

接続端末数やトラフィック増加時の対応として、ライセンス追加やハードウェア更新が容易なUTMの選定が重要です。また、SD-WAN対応のUTMを導入すると、複数拠点のネットワーク最適化にも容易に対応できます。

⑥:サポート体制とベンダーの信頼性で選ぶ

UTMの選び方の6つ目としては「サポート体制とベンダーの信頼性で選ぶ」という方法が挙げられます。

セキュリティ機器は、トラブル発生時の迅速な対応が不可欠です。したがって、サポートの質と提供元の信頼性を十分に考慮して選ぶ必要があります。

24時間365日のサポートや日本語対応の有無、およびファームウェアの定期更新やセキュリティ脅威情報提供の有無は、UTMの長期的な安全運用において重要な要素です。

まとめ

本記事では、UTM(統合脅威管理)の概要をわかりやすく解説するとともに、主な機能や導入のメリット・デメリットについて詳しくご紹介しました。

サイバー攻撃の高度化が進む中、UTM市場は世界的に拡大を続けており、AIやクラウドを活用した新たなセキュリティ対策も登場しています。今後も企業のネットワークを守るため、UTMの需要はますます高まることが予測されます。

今後もITreviewでは、UTM製品のレビュー収集に加えて、新しいUTMソリューションも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 UTM(統合脅威管理)とは?機能や導入メリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CDPとは?主な機能やマーケティングの活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ECサイトやPOS、SNSなど、複数のチャネルから取得したデータを統合し、顧客の行動を詳細に分析することができるようになります。

しかし、CDPの導入にはコストやデータ統合の複雑さといった課題があり、適切な運用ができなければ期待する成果を得られないリスクもあります。

本記事では、CDPの概要をわかりやすく解説することに加えて、基本機能や導入のメリット・デメリット、選定のポイントまで徹底解説します。

この記事を読むことで、CDPの全体像を把握し、自社に最適な活用方法を理解できるため、マーケティング担当者やデータ活用を検討している企業の意思決定者にとって必見の内容です!

CDP(Customer Data Platform)とは?

CDP(Customer Data Platform)とは、企業が保有するオンライン・オフラインの顧客データを一元管理し、マーケティングや営業活動に活用するプラットフォームのことです。

様々なチャネルから取得した顧客データを統合し、顧客一人ひとりの詳細なプロファイルを作成することで、よりパーソナライズされた顧客体験の提供が可能になります。

具体的には、購買履歴やWeb行動、SNSの反応、CRMデータなどを統合し、顧客の属性や興味関心、行動履歴などを把握できます。

主な活用例としては、ECサイトでのレコメンド強化、広告配信の最適化、カスタマーサポートのパーソナライズなどがあり、企業のマーケティング戦略を大きく向上できます。

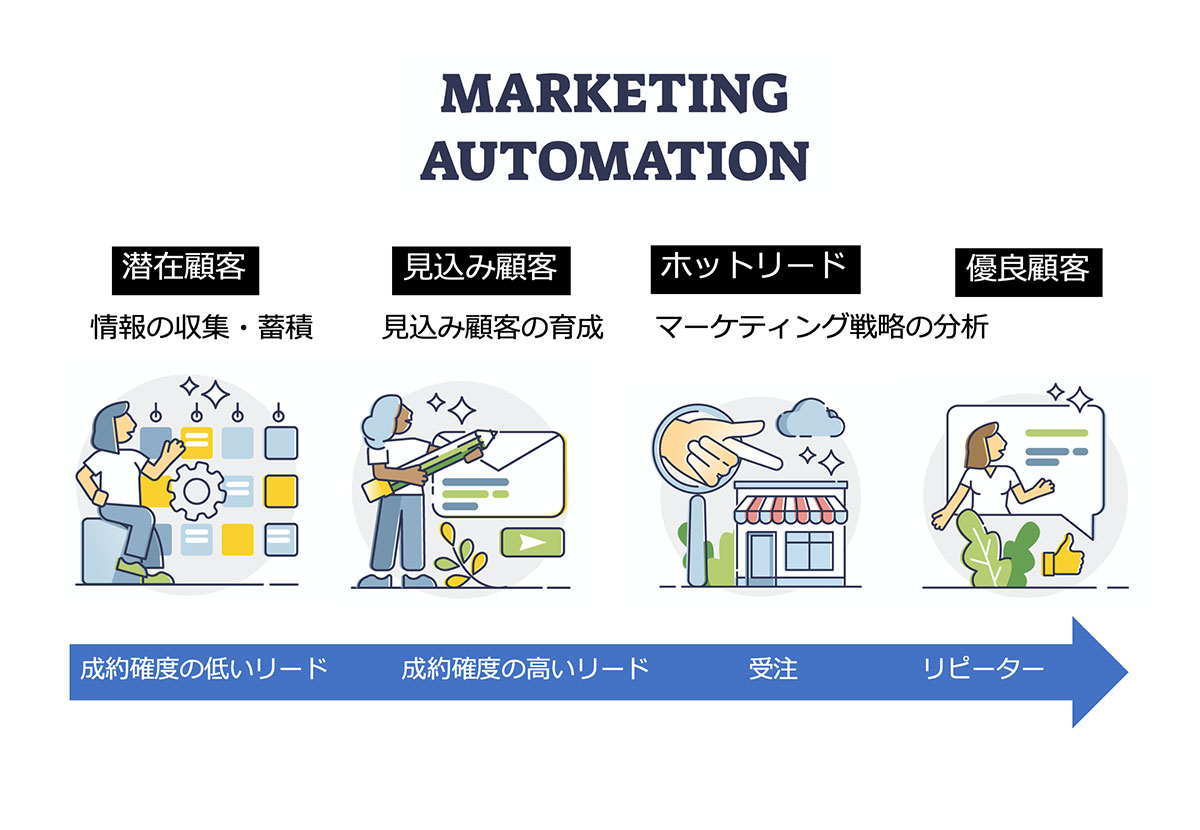

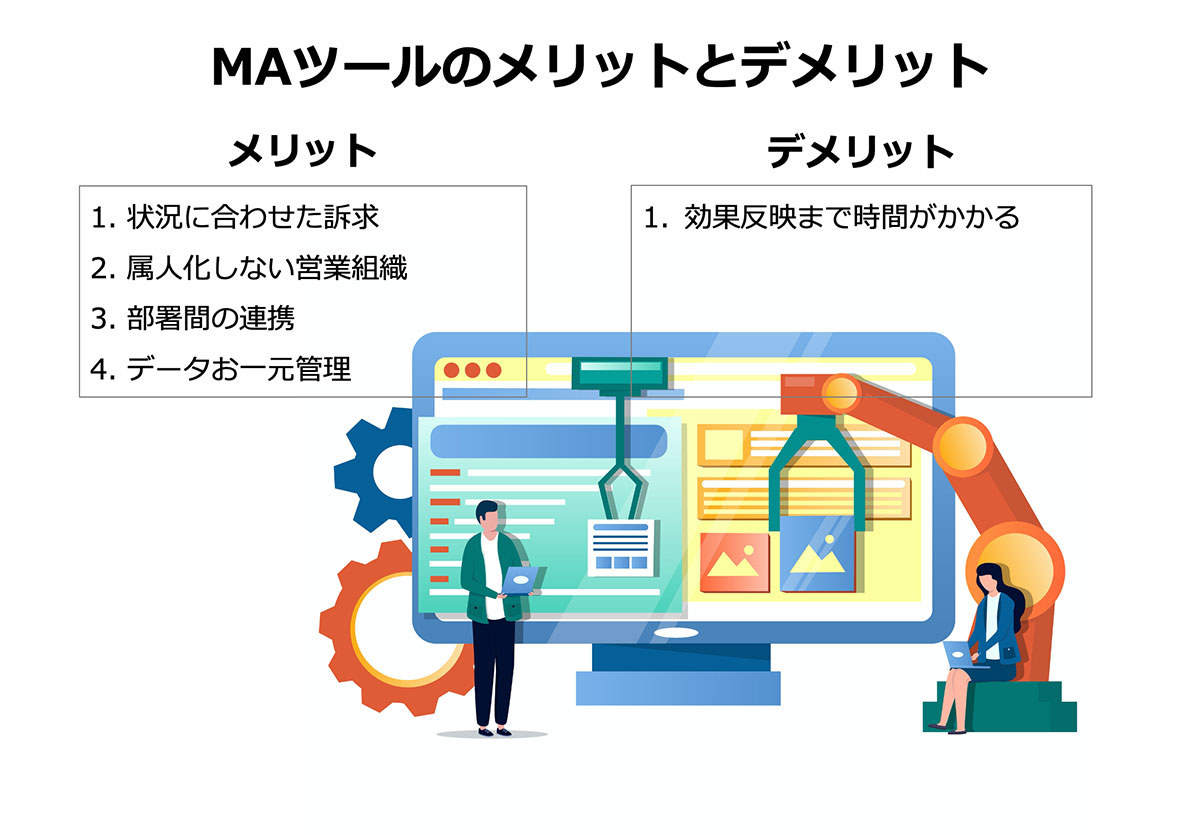

CDPとCRM・MAとの違いは?

CDPと、CRM(顧客関係管理)、MA(マーケティングオートメーション)は、それぞれ異なる役割を持つツールです。

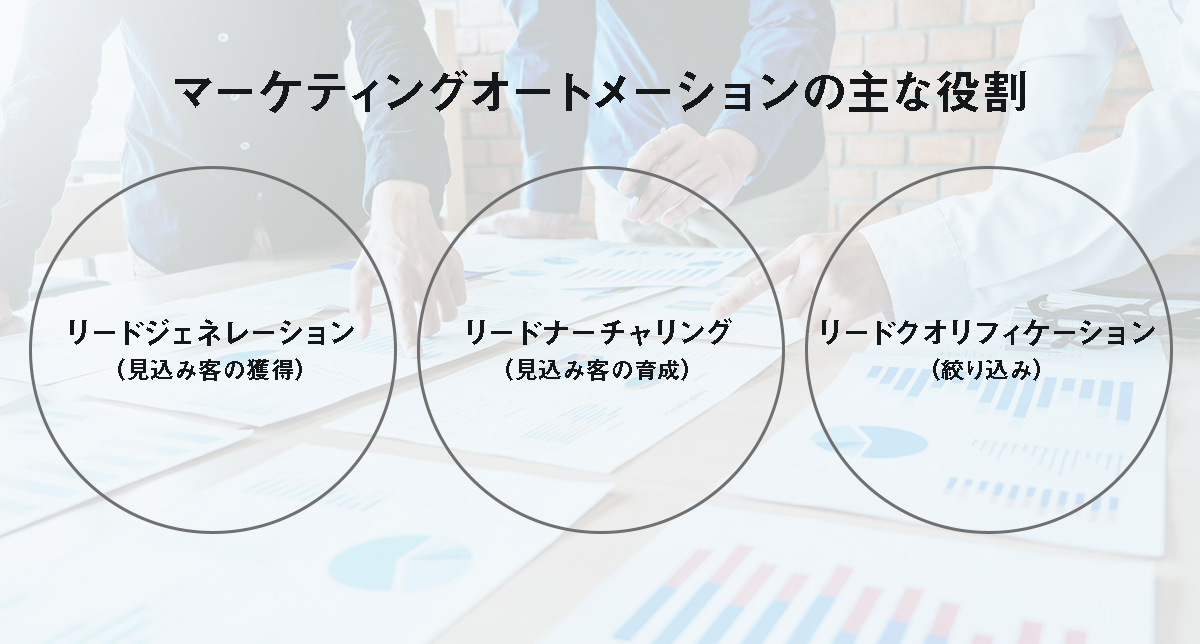

CRMは、既存顧客の情報を管理し、営業やカスタマーサポートを支援するために活用されます。一方、MAは見込み顧客の育成を自動化し、メール配信やスコアリングを通じて購買につなげることを目的としています。

CDPをCRMやMAと連携させることで、それぞれのツールが持つ機能をさらに強化し、より高度なマーケティング戦略を展開できます。

CDPの主な機能と活用事例

- データの収集と統合

- 顧客プロファイルの作成

- データ分析とセグメンテーション

- マーケティング施策への活用

➀:データの収集と統合

CDPの主な機能の1つ目は「データの収集と統合」です。

CDPは、Webサイトやアプリ、CRM、POS、SNSなど、複数のデータソースから顧客データを一元的に収集し、統合します。これにより、バラバラに管理されていたデータを統一し、企業全体で一貫性のある顧客データを活用できるようになります。

例えば、ECサイトの購買履歴や閲覧履歴、カスタマーサポートの問い合わせ履歴など、異なるデータを統合することで、顧客の全体像を把握することが可能です。

➁:顧客プロファイルの作成

CDPの主な機能の2つ目は「顧客プロファイルの作成」です。

収集したデータをもとに、顧客ごとに詳細な統合プロファイルを作成し、購買履歴や行動パターン、興味・関心などを明確にします。これにより、個別の顧客ごとに最適なマーケティング施策の立案が可能です。

例えば、CDPを活用することで、ECサイトの利用履歴やメール開封履歴、SNSでの反応をもとに、ユーザーが好む商品やコンテンツを特定できます。

③:データ分析とセグメンテーション

CDPの主な機能の3つ目は「データ分析とセグメンテーション」です。

CDPは、統合した顧客データをもとに、AIや機械学習を活用した高度なデータ分析を行い、顧客を細かく分類(セグメント化)します。これにより、企業は特定のターゲットに向けた精度の高いマーケティング施策を実施できるようになります。

例えば、購買頻度の高いリピーター層や、一度だけ購入したが再訪していない顧客など、行動パターンごとに異なるマーケティング戦略を立案できます。

④:マーケティング施策への活用

CDPの主な機能の4つ目は「マーケティング施策への活用」です。

CDPは、統合データや顧客プロファイル、セグメントデータをもとに、各種マーケティングチャネルへ自動連携し、最適な施策を実行します。これにより、広告配信、メールマーケティング、SNSマーケティング、パーソナライズ施策などの効果を最大化できます。

例えば、過去の購買履歴をもとにリピーター向けのクーポンを発行したり、Webサイトの行動データを分析して離脱防止のポップアップを表示したりすることが可能です。

CDPの導入メリット

- データの一貫性を維持できる

- リアルタイム対応が可能になる

- データセキュリティを強化できる

データの一貫性を維持できる

CDPのメリットの1つ目は「データの一貫性を維持できる」というものが挙げられます。

CDPは統合されたデータ基盤を提供するため、異なる部署やシステム間でデータの不整合が発生するリスクを軽減できます。これにより、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、部門ごとに異なるデータを参照することなく、共通のデータを活用できます。

例えば、マーケティング部門が配信したキャンペーンに対する顧客の反応を、営業部門がリアルタイムで確認し、最適な営業アプローチを実施することが可能です。

リアルタイム対応が可能になる

CDPのメリットの2つ目としては「リアルタイム対応が可能になる」というものが挙げられます。

従来のデータ管理システムでは、データの更新に時間がかかり、迅速な顧客対応が難しい場合がありました。CDPを導入することで、顧客の行動データを即座に取得し、それに基づいた施策をリアルタイムで実行できます。

例えば、ECサイトで特定の商品をカートに入れたまま離脱した顧客に対して、すぐにリマインドメールや限定クーポンを自動配信し、購入率を向上させる施策が可能です。

データセキュリティを強化できる

CDPのメリットの3つ目としては「データセキュリティを強化できる」というものが挙げられます。

顧客データの取り扱いに関する法規制が厳しくなる中、企業はデータの管理と保護を徹底する必要があります。CDPは、データのアクセス制御や匿名化、暗号化といった機能を提供し、企業が法規制を遵守しながら安全にデータを活用できる環境を構築します。

例えば、GDPRやCCPAなどの規制に対応するため、顧客の同意管理やデータの保存期間を適切に設定し、コンプライアンスを維持することが可能です。

CDPの導入デメリット

- 導入や運用にコストが発生する

- データ統合に時間と労力がかかる

- 活用には専門的な知識が必要になる

導入や運用にコストが発生する

CDPのデメリットの1つ目としては「導入や運用にコストが発生する」というものが挙げられます。

CDPの導入には初期費用や月額料金に加えて、データの統合・運用に関する人的リソースも必要です。特に大規模なCDPを導入する場合、データ管理やシステム統合にかかるコストが増大します。

解決策としては、自社のビジネス規模に適したプランを選択することや、無料トライアルやデモ環境を活用して費用対効果を事前に検証しましょう。

データ統合に時間と労力がかかる

CDPのデメリットの2つ目としては「データ統合に時間と労力がかかる」というものが挙げられます。

CDPは顧客データを統合して活用するため、各種データソースとの接続設定やフォーマット変換が必要です。データクレンジングやタグ設計の見直しが必要になることもあり、短期間での導入が難しい場合があります。

解決策としては、既存システムとの連携が容易なCDPを選定することや、導入支援サービスを活用してデータ統合をスムーズに進めることが有効です。

活用には専門的な知識が必要になる

CDPのデメリットの3つ目としては「活用には専門的な知識が必要になる」というものが挙げられます。

CDPを効果的に活用するには、データ分析のスキルやマーケティングオートメーション(MA)との連携に関する知識が必要です。データを収集・統合するだけではなく、それを活用して顧客インサイトを導き出すことが求められます。

解決策としては、CDPのトレーニングを実施することや、専門家を採用・育成することが重要です。

CDPの選び方と比較ポイント

- ①:データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ

- ②:セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ

- ③:他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ

- ④:リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ

- ⑤:セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ

①:データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ

CDPを選ぶポイントの1つ目としては「データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ」というものが挙げられます。

CDPはさまざまなデータを統合するためのプラットフォームですが、対応するデータソースが限定されている場合、運用に制約が生じます。幅広いデータソースと連携できるCDPを選択することで、より包括的なデータ管理が可能です。

例えば、SalesforceやGoogle Analytics、広告プラットフォーム、POSデータ、IoTデータなどの多様なソースに対応するCDPを選ぶことで、マーケティング施策の幅が広がります。

②:セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ

CDPを選ぶポイントの2つ目としては「セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ」というものが挙げられます。

CDPは顧客データを統合するだけでなく、適切なセグメントを作成し、データを活用できる分析機能を備えているかが重要です。高度なセグメンテーションやAIを活用した予測分析が可能なCDPを選ぶことで、マーケティング施策の最適化が期待できます。

例えば、リアルタイムでセグメントを作成し、広告配信やメールマーケティングと連携できるCDPは、顧客の行動変化に素早く対応できます。

③:他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ

CDPを選ぶポイントの3つ目としては「他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ」というものが挙げられます。

CDP単体ではなく、CRM、MA、広告管理ツールなどとスムーズに連携できるかが、実用性に大きく影響します。APIやノーコードでの連携機能が充実しているCDPを選ぶと、マーケティング施策の自動化が容易になります。

例えば、HubSpotやMarketo、Google広告、Facebook広告、LINEなどの複数チャネルとシームレスに接続できるCDPを選ぶと、データの一貫性を保ちながら施策を実行できます。

④:リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ

CDPを選ぶポイントの4つ目としては「リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ」というものが挙げられます。

顧客の行動データを即座に分析し、リアルタイムで施策に反映できるかがCDPの性能を大きく左右します。リアルタイム処理が可能なCDPを選ぶことで、ECサイトやアプリ上でのパーソナライズ施策がスムーズに実行できます。

例えば、顧客がサイトに訪問した瞬間に、最適なクーポンや広告を表示できるCDPは、購買意欲を高めるのに効果的です。

⑤:セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ

CDPを選ぶポイントの5つ目としては「セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ」というものが挙げられます。

個人情報や機密データを扱うCDPでは、セキュリティ対策やデータガバナンスの仕組みがしっかりしているかが重要です。特に、GDPRやCCPAといったプライバシー規制への対応が求められます。

例えば、アクセス権限の細かい管理、暗号化機能、データの匿名化が可能なCDPを選ぶことで、データ漏洩のリスクを軽減できます。

まとめ

本記事では、CDPの概要をわかりやすく解説するのに加えて、活用事例や導入によるメリット・デメリット、選定ポイントまで、まとめて徹底的に解説していきました。

CDPは、AIや機械学習の進化により、高度な予測分析やリアルタイムマーケティングの活用がさらに進むと予想されます。

今後もITreviewでは、CDPのレビュー収集に加えて、新しいCDPについても続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 CDPとは?主な機能やマーケティングの活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 EDRとは?主な機能や導入メリット・選び方までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、ランサムウェア攻撃やゼロデイ攻撃の増加を背景に、EDRの重要性が高まっており、対策を怠ってしまうと、情報漏えいやデータの改ざんなど、致命的なインシデントに発展してしまいます。

しかし、一般的なEDRシステムの多くは、初期導入や運用の負担が大きく、都度適切な設定や運用体制が整っていなければ効果を発揮しにくいということも事前に理解しておかなければいけません。

本記事では、EDRの主な機能解説に加えて、従来のセキュリティ対策との違いから、導入によるメリットやデメリットまで徹底的に解説していきます。

この記事を読むだけで、EDRの全体像をまるごと理解できるため、サイバーセキュリティ対策に課題を感じている企業担当者にとっては必見の内容です!

EDRとは?

EDR(Endpoint Detection and Response)とは、エンドポイント(PCやサーバー)へのサイバー攻撃を検知し、迅速に対応するためのセキュリティ対策手法のことです。

近年、サイバー攻撃の巧妙化によって従来のウイルス対策では、防御できない脅威が増加しており、このような状況に対応するのがEDRシステムと呼ばれるものです。

EDRは、リアルタイムで監視する機能や高度な解析機能を備えているため、エンドポイントにおける不審な活動を早期に発見および対応することを目的としています。

具体的な活用事例としては、未知のマルウェアを検出できることで、感染拡大を防ぐための対策や内部不正による情報漏えいの兆候を早期に発見することができます。

EDRが注目されるようになった理由

- サイバー攻撃の手段が高度化した

- ゼロトラストの考え方が普及した

- インシデントの重要性が高まった

サイバー攻撃の手段が高度化した

EDRが注目されるようになった理由の1つ目としては「サイバー攻撃の手段が高度化した」というものが挙げられます。

特に、近年のサイバー攻撃は単純なウイルス感染だけではなく、ランサムウェアの登場や標的型攻撃など、より巧妙かつ複雑な攻撃手法が増加してきています。

従来のアンチウイルスソフトでは防御できない攻撃が増加するなか、EDRはエンドポイント上の不審な挙動を検知し、迅速な対応を可能にするため、多くの企業で導入が進んでいます。

ゼロトラストの考え方が普及した

EDRが注目されるようになった理由の2つ目としては「ゼロトラストの考え方が普及した」というものが挙げられます。

ゼロトラストとは「すべてのアクセスを信用しない」という前提のもと、ネットワークの内外を問わず、常に監視・検証するセキュリティモデルのことです。

リモートワークの普及にともない、従来のセキュリティ対策では、内部端末からの脅威を防ぐことが難しくなっているため、エンドポイント単位での監視と対応が重要になっています。

インシデントの重要性が高まった

EDRが注目されるようになった理由の3つ目としては「インシデントの重要性が高まった」というものが挙げられます。

サイバー攻撃が発生した際に迅速な原因分析と対応が求められる中、EDRは攻撃の痕跡を詳細にログとして記録するため、適切なインシデント対応を支援します。

従来のセキュリティ対策では、攻撃の痕跡を見つけるのが困難でしたが、EDRを導入することで不正アクセスの経路や被害範囲を特定しやすくなるため、セキュリティレベル向上につながります。

EDRの主な機能

- リアルタイム監視

- 脅威検知アラート

- インシデント対応

- ログの収集と分析

リアルタイム監視

EDRの主な機能の1つ目としては「リアルタイム監視」が挙げられます。

EDRは、エンドポイントの動作を継続的に監視し、不審なアクティビティを検出することで、サイバー攻撃を未然に防ぎます。不正プロセスや疑わしいファイルの変更など、異常な挙動が確認されると、管理者に即時通知を行います。

脅威検知アラート

EDRの主な機能の2つ目としては「脅威検知アラート」が挙げられます。

EDRは、異常なプロセスの実行や不正アクセスの試行をリアルタイムで解析し、リスクの高い脅威を識別することができます。アラート発生時には、管理者は詳細なログを確認し、必要に応じて防御策を講じることが可能になります。

インシデント対応

EDRの主な機能の3つ目としては「インシデント対応」が挙げられます。

EDRは、マルウェア感染が確認された端末を隔離し、ネットワークから遮断することで、被害の拡大を防ぐことができます。感染の経路や影響の範囲を特定し、必要に応じてシステムの復旧や影響を受けたファイルの修復を実施します。

ログの収集と分析

EDRの主な機能の4つ目としては「ログの収集と分析」が挙げられます

EDRは、ファイルの変更履歴やプロセスの実行状況、ネットワークの接続情報などを詳細に記録します。これにより、セキュリティインシデントが発生したときには、攻撃の経路や影響の範囲を特定し、迅速な対応が可能となります。

EDRと従来のセキュリティ対策(EPPやアンチウィルスソフト)の違い

| EDR | EPPやアンチウイルスソフト | |

|---|---|---|

| 導入目的 | 検知・対応 | 予防・対策 |

| 検出手法 | リアルタイム監視 | シグネチャ検出 |

| 対応範囲 | インシデントの追跡 | ウイルス感染の防止 |

| 適用対象 | 高難度な脅威対策向け | 基本的な防御対策向け |

導入目的の違い

EDRは「検知・対応」を、EPPやアンチウイルスソフトは「予防・対策」を目的として設計されています。

EPP(Endpoint Protection Platform)やアンチウイルスソフトは、既知のマルウェアやウイルスをブロックすることを重視したセキュリティ対策です。

一方、EDRはエンドポイント上の挙動を継続的に監視し、不審な動きを検知・分析する機能を持ちます。ゼロデイ攻撃や標的型攻撃に対応するため、インシデント発生後の対応や根本原因の特定が可能となります。

検出手法の違い

EDRは「リアルタイム監視」が、EPPやアンチウィルスソフトは「シグネチャ検出」が主な検出の手法です。

EPPやアンチウイルスソフトは、既知のマルウェアをシグネチャと呼ばれる特定のパターンと照合し、検出・ブロックする仕組みで動作しています。

一方、EDRはエンドポイント上の挙動をリアルタイムで監視し、通常とは異なる異常な動作をAIや機械学習で分析します。そのため、未知の脅威やゼロデイ攻撃への対応が可能となり、攻撃の兆候を捉えることができます。

対応範囲の違い

EDRは「インシデントの追跡」が、EPPやアンチウィルスソフトは「ウイルス感染の防止」が主な役割です。

EPPやアンチウィルスソフトは、マルウェアやウイルスの侵入を防ぐことに特化しており、検出後の詳細な分析や対応には限界があります。

一方、EDRは攻撃を受けた後の調査や対応を重視し、感染経路や影響範囲を追跡できる機能を備えています。また、エンドポイントで発生した不審な挙動の記録を蓄積し、管理者が迅速に対応できるように支援します。

適用対象の違い

EDRは「高度な脅威対策」向け、EPPやアンチウィルスソフトは「基本的な防御」向けという違いがあります。

EPPやアンチウィルスソフトは、企業のセキュリティ対策の第一段階として広く導入され、ウイルスやマルウェアの侵入を防ぐことができます。

一方、EDRは標的型攻撃やゼロデイ攻撃への対応が求められる企業に向けた高度なセキュリティシステムです。導入には、リアルタイム監視やインシデント対応の体制が必要となるため、専門チームの運用が推奨されます。

EDRの導入メリット

- 高度な脅威を検知できる

- 影響の範囲を特定できる

- 詳細なログ分析ができる

高度な脅威を検知できる

EDRのメリットの1つ目としては「高度な脅威を検知できる」という点が挙げられます。

AIや機械学習を活用し、ゼロデイ攻撃や標的型攻撃をリアルタイムで検出できる点が強みです。シグネチャベースでは防げない未知の脅威にも対応し、企業のセキュリティ対策を強化できます。

影響の範囲を特定できる

EDRのメリットの2つ目としては「影響の範囲を特定できる」という点が挙げられます。

端末の動作履歴を詳細に記録し、攻撃の発生源や被害の広がりをリアルタイムで可視化できます。自動隔離機能を活用することで、被害を最小限に抑え、迅速なインシデント対応が可能です。

詳細なログ分析ができる

EDRのメリットの3つ目としては「詳細なログ分析ができる」という点が挙げられます。

攻撃の発生時に収集したログを基に、侵入経路や影響範囲を特定し、原因を分析できます。過去の攻撃データを活用し、将来的な攻撃への対策強化やセキュリティポリシーの改善に役立ちます。

EDRの導入デメリット

- 導入や運用のコストが発生する

- 誤検知が発生する可能性がある

- 監視体制を構築する必要がある

導入や運用のコストが発生する

EDRのデメリットの1つ目としては「導入や運用のコストが発生する」という点が挙げられます。

EDRは高度な監視機能を備えているため、初期導入費用やライセンス費用が比較的高額になる場合があります。解決策としては、クラウド型EDRを選択する、MDRサービスを活用するなど、コストを抑える方法があります。

誤検知が発生する可能性がある

EDRのデメリットの2つ目としては「誤検知が発生する可能性がある」という点が挙げられます。

端末の動作を詳細に監視するため、正常な業務プロセスも脅威と誤判断し、過剰なアラートが発生することがあります。解決策としては、ルールの最適化やAIによるアラート精度向上を行い、業務への影響を最小限に抑えることが重要です。

監視体制を構築する必要がある

EDRのデメリットの3つ目としては「監視体制を構築する必要がある」という点が挙げられます。

攻撃を検知しても、適切に分析し、即座に対応できる体制がなければ被害拡大を防ぐのが困難になります。解決策としては、SOCサービスの利用や社内のセキュリティチームの強化を図り、適切な運用体制を整えることが求められます。

EDRの選び方と比較のポイント

- ①:導入費用や運用コストで選ぶ

- ②:検知精度や対応範囲で選ぶ

- ③:使い勝手や運用負荷で選ぶ

➀:コストと導入費用で選ぶ

EDRの選び方の1つ目としては「導入費用や運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。

クラウド型EDRは、初期費用が安く、月額料金で利用できるため、コスト管理がしやすいのが特徴となっているため、主に中小企業への導入に適しています。

一方、オンプレミス型のEDRは、初期投資が高いものの、長期的な運用ではコスト削減が可能です。特に大企業では、独自のセキュリティポリシーを適用しやすく、安定した運用が期待できます。

➁:検知精度と対応範囲で選ぶ

EDRの選び方の2つ目としては「検知精度や対応範囲で選ぶ」という方法が挙げられます。

EDRの最大の特徴は、リアルタイムで脅威を検知し、即時に対応できるところにあります。そのため、機械学習を活用した高度な検知機能を持つ製品がおすすめです。

また、EDRにはエンドポイント単体で対応するタイプと、SIEM(Security Information and Event Management)と連携するタイプがあります。特に、ゼロデイ攻撃や標的型攻撃への対応を求める場合は、AI分析機能を備えたEDRが有効です。

③:使い勝手や運用負荷で選ぶ

EDRの選び方の3つ目としては「使い勝手や運用負荷で選ぶ」という方法が挙げられます。

EDRは、管理画面の使い勝手や管理運用のしやすさなどが導入の決め手となることも多く、インシデントを検知した後のスピーディな対応が重要となってきます。

また、SOC(Security Operations Center)との連携が容易なEDRを選ぶことで、運用負担をさらに軽減できます。セキュリティチームのリソースが限られている場合は、マネージドEDR(MDR)を活用する方法も選択肢の一つです。

まとめ

本記事では、EDRの主な機能解説に加えて、従来のセキュリティ対策との違いから、導入によるメリットやデメリットまで徹底的に解説していきました。

EDRは、ますます高度化を見せるサイバー攻撃に対しての有効な対応策として、今後はAIや自動化技術の進化により、検知精度や対応速度が向上すると期待されています。

今後も ITreview では、EDRのレビュー収集に加えて、新しいEDRサービスも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 EDRとは?主な機能や導入メリット・選び方までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

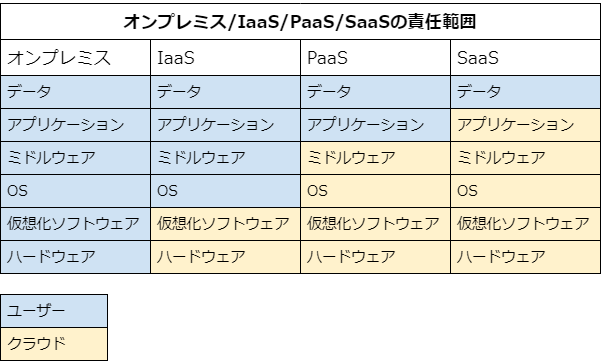

]]>投稿 BPaaSとは?導入のメリットからBPOやSaaSとの違いまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「BPaaSとBPOやSaaSとの違いを知りたい」

BPaaSとは、業務プロセスをクラウドサービスとして提供するビジネスモデルのことで、企業が自社で業務システムを構築する従来までの方法とは異なり、外部のクラウドサービスを利用して業務効率化を実現できるのが特徴です。

BPaaSの導入によって、外部のクラウドサービスを経由して業務の委託を行うことができるため、生産性の向上とコストの削減を両立できることから、近ごろでは幅広い企業で導入が進んでいます。

しかし、BPaaSとは一口に言っても、IaaSやPaaSなどの似たような言葉が乱立しているうえ、そのビジネス領域は多岐に渡るため、いまいちピンと来ないという方も多いのではないでしょうか?

本記事では、BPaaSの概要解説に加えて、BPOやSaaSをはじめとする似た言葉との違いから、導入によるメリットやデメリットまで、まとめて徹底的に解説していきます!

AI記事要約*

- BPaaSとは?:BPOとSaaSを掛け合わせた業務プロセスを提供するクラウドサービス。

- 普及背景:労働力の不足やDXの推進、クラウド技術の進化により急速に拡大している。

- 市場規模:2032年には日本市場で約96億ドル、世界市場で約1,017億ドルに達する見込み。

- 活用事例:主に経理や人事、総務部門などのバックオフィス分野で幅広く活用されている。

※ ChatGPTを使用して記事の内容を要約しています。

BPaaSとは?

BPaaSの意味と読み方

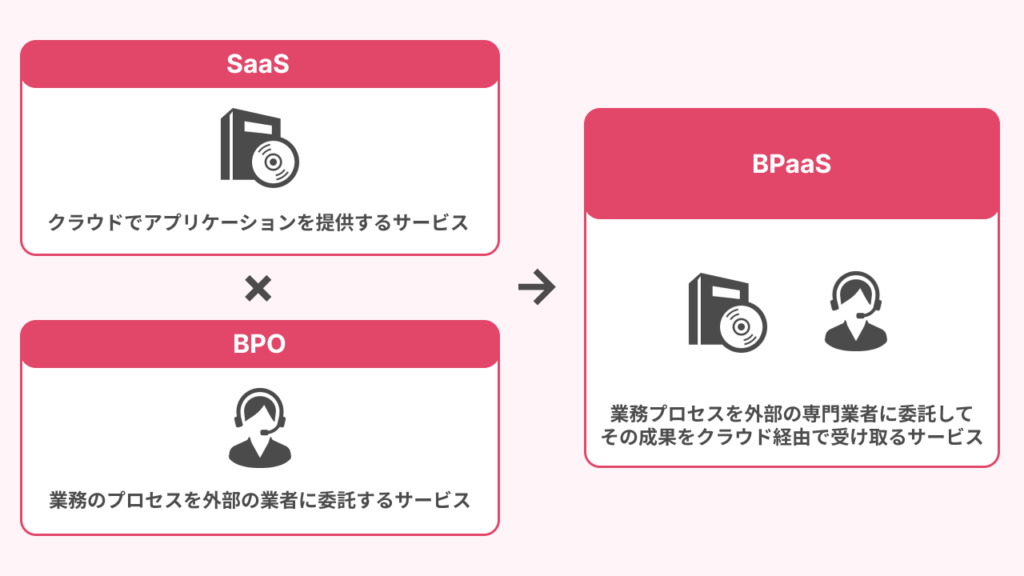

BPaaS(Business Process as a Service)とは、業務の一部もしくはプロセス全体を外部の会社へ委託するBPO(Business Process Outsourcing)と、クラウドサービスで成果を受け取るSaaS(Software as a Service)を掛け合せた新しいアウトソーシングサービスです。読み方は「ビーパース」と発音し、2009年に米コンサルティング企業のガートナー社によって提案されました。

BPaaSの具体的な活用事例としては、クラウド型の会計ソフトや、アウトソーシングによる給与計算サービスなどが挙げられ、主に会計や給与計算、人事や顧客管理などのバックオフィス部門で活用されています。これらのサービスを活用することで、コスト削減と業務効率化を同時に実現できるでしょう。

BPaaSが解決できる課題

BPaaSは、企業が抱える業務効率の低下や、コストの増大といった諸々の課題を解決することができます。クラウドサービスとして業務プロセスを提供するビジネスモデルであるため、自社でシステムを保有・管理する必要がなく、初期導入の費用や運用コストを削減できるのが大きな魅力の一つです。

また、スケーラビリティにも優れており、業務量の増減に対しても柔軟に対応することができます。例えば、繁忙期には処理業務を拡張し、閑散期にはリソースを縮小することで、コストの最適化を図ることが可能です。生産性向上とコスト削減の両立こそ、BPaaSの最大のメリットといえるでしょう。

BPaaSと他のサービスとの違い

BPaaSとBPOの違い

| 項目 | BPaaS | BPO |

|---|---|---|

| 導入目的 | 業務をプロセスごと外部委託したい | 業務をプロセスごと外部委託したい |

| 提供形態 | クラウドサービス×人的リソース | 人的リソースのみでの業務代行 |

| 運用代行 | 〇 | 〇 |

| コスト効率 | 〇 | △ |

| 柔軟な対応 | △ | 〇 |

| 対象の業務 | 定型業務の代行に最適 | 非定型業務の代行に最適 |

BPaaSとBPO(Business Process Outsourcing)の違いについて、こちらは業務プロセスを外部委託する点では共通していますが、提供方法に違いがあります。BPaaSはクラウドサービスを通じて自動化された業務プロセスを提供するのに対して、BPOは人的リソースを活用して業務を代行するビジネスモデルです。

BPaaSはクラウドサービスによるコスト効率の高さがメリットとなるのに対して、BPOは人的リソースの消費による柔軟な個別対応がメリットとなるため、両者の性質は異なります。

例えば、定型業務の効率化にはBPaaSが適していますが、個別対応やカスタマイズが必要な業務ではBPOが適しているため、こちらは業務の性質に応じて、両者のサービスを使い分けることが重要です。

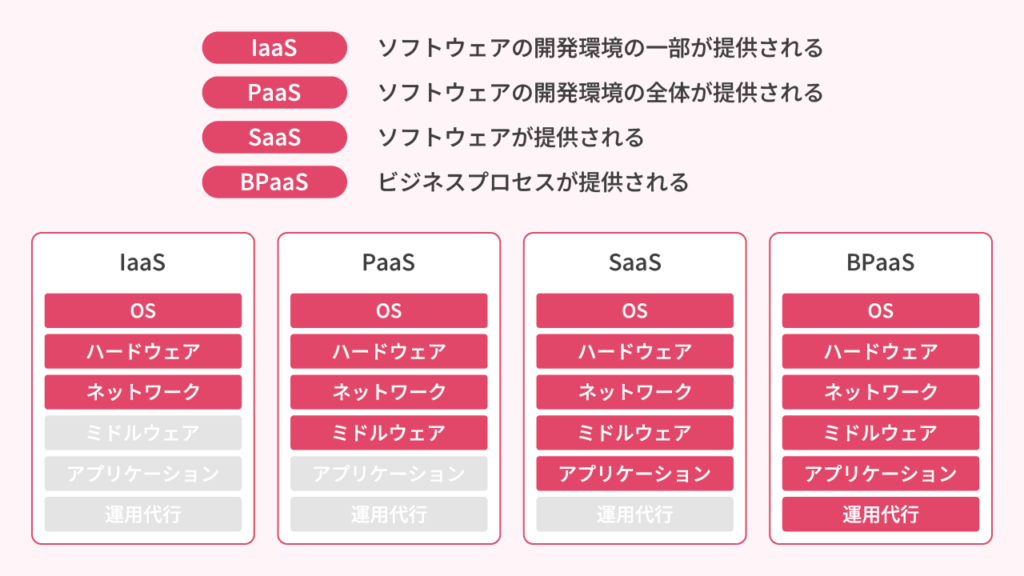

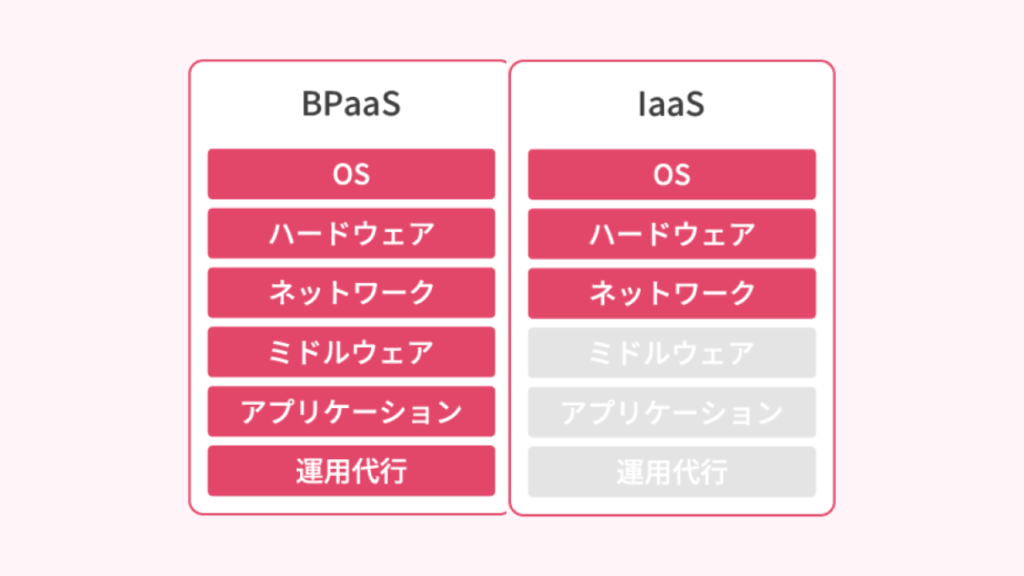

BPaaSとIaaSの違い

| 項目 | BPaaS | IaaS |

|---|---|---|

| 提供範囲 | ビジネスプロセス全体を提供 | 開発環境のみを提供 |

| 導入目的 | 業務プロセスそのものを効率化したい場合 | インフラの構築と運用を行いたい場合 |

| 運用代行 | 〇 | × |

BPaaSとIaaS(Infrastructure as a Service)の違いについて、こちらはクラウドサービスとして提供される範囲と目的に違いがあります。BPaaSは業務プロセスをクラウドで提供するサービスであるのに対して、IaaSはサーバーやストレージなどのITインフラや開発環境をクラウドで提供するビジネスモデルです。

業務プロセスそのものを効率化したい場合はBPaaSが適していますが、インフラ環境の構築や運用を柔軟に行いたい場合はIaaSが適しているため、こちらは目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。

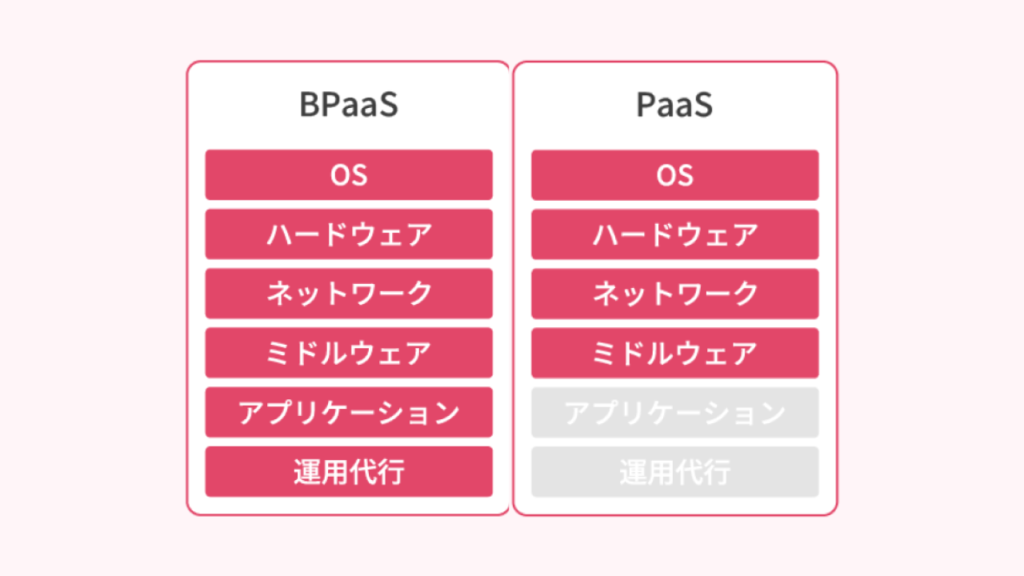

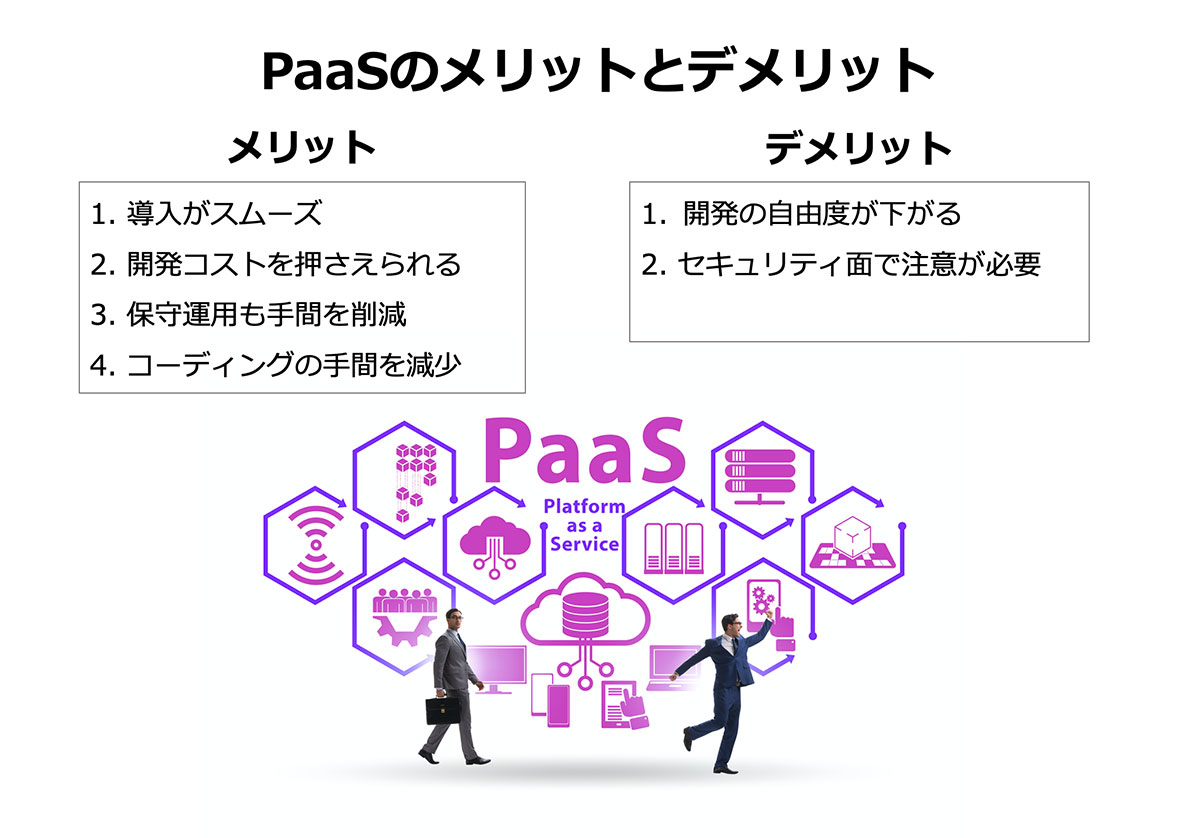

BPaaSとPaaSの違い

| 項目 | BPaaS | PaaS |

|---|---|---|

| 提供範囲 | ビジネスプロセス全体を提供 | 開発基盤のみを提供 |

| 導入目的 | 業務プロセスそのものを効率化したい場合 | 業務の効率化と自動化を図りたい場合 |

| 運用代行 | 〇 | × |

BPaaSとPaaS(Platform as a Service)の違いについて、こちらもクラウドサービスとして提供される範囲と目的に違いがあります。BPaaSは業務プロセスをクラウドで提供するサービスであるのに対して、PaaSはアプリケーションを開発するためのプラットフォームをクラウド上で提供するビジネスモデルです。

業務プロセスそのものを効率化したい場合はBPaaSが適していますが、アプリケーションなどの開発環境を整えたい場合はPaaSが適しているため、こちらも目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。

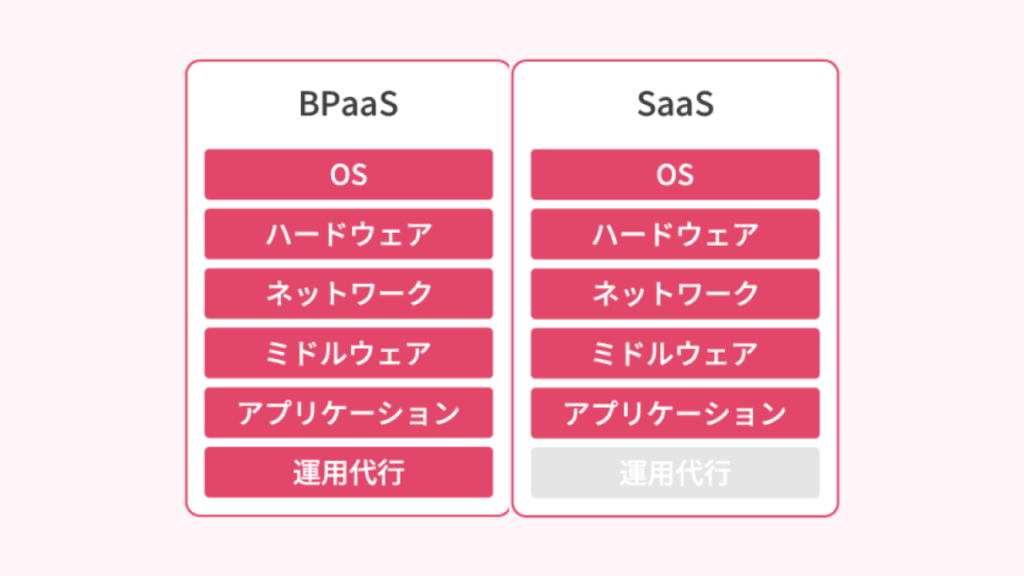

BPaaSとSaaSの違い

| 項目 | BPaaS | SaaS |

|---|---|---|

| 提供範囲 | ビジネスプロセス全体を提供 | アプリケーションのみを提供 |

| 導入目的 | 業務プロセスそのものを効率化したい場合 | 特定の業務を安価に効率化したい場合 |

| 運用代行 | 〇 | × |

BPaaSとSaaS(Software as a Service)の違いについて、こちらもクラウドサービスとして提供される範囲と目的に違いがあります。BPaaSは業務プロセスをクラウドで提供するサービスであるのに対して、SaaSは特定のソフトウェアやアプリケーションをクラウドサービスとして提供するビジネスモデルです。

業務プロセスそのものを効率化したい場合はBPaaSが適していますが、特定の業務アプリケーションを利用したい場合はSaaSが適しているため、こちらも目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。

BPaaSが注目されている背景

- 労働力不足と業務効率化のニーズの高まり

- デジタルトランスフォーメーションの推進

- クラウド技術とAI進化による利便性の向上

労働力不足と業務効率化のニーズの高まり

BPaaSが注目されている背景の1つ目としては「労働力不足と業務効率化のニーズの高まり」というものが挙げられます。

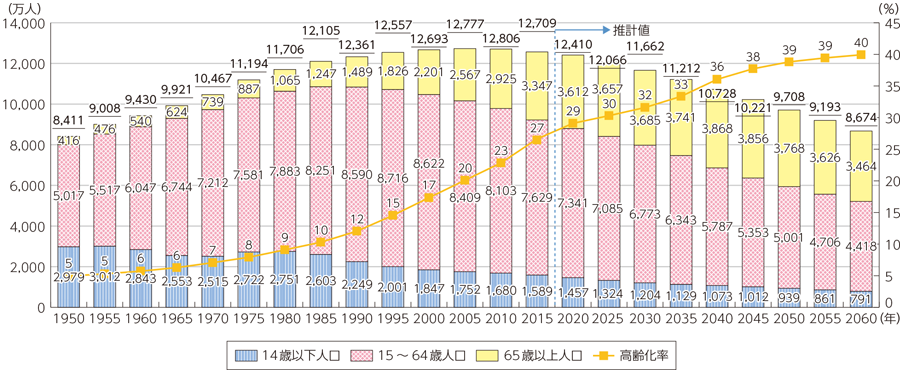

日本をはじめとする先進国では、少子高齢化による労働人口の減少が深刻化しており、企業は限られた人材で生産性を向上させることが求められています。

BPaaSは、業務プロセスをクラウド上で提供し、自動化や効率化を実現するため、人手不足の解消と業務効率の向上に大きく貢献するサービスとして期待されています。

デジタルトランスフォーメーションの推進

BPaaSが注目されている背景の2つ目としては「デジタルトランスフォーメーションの推進」というものが挙げられます。

昨今、政府主導のもと、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しており、クラウドベースのサービスへの移行が急速に進んでいます。

BPaaSは、業務プロセスそのものをデジタルで提供するため、これまでアナログだった経理部門や人事業務の自動化を実現し、企業のDX推進を強力にサポートしています。

クラウド技術とAI進化による利便性の向上

BPaaSが注目されている背景の3つ目としては「クラウド技術とAI進化による利便性の向上」というものが挙げられます。

近年、クラウド技術やAI(人工知能)の進化によって、より柔軟でスケーラブルなBPaaSサービスの提供が可能となり、コスト削減と業務の高度化が進んでいます。

例えば、AIを活用したBPaaSは、顧客データの分析や業務の最適化などといった時間のかかる作業を自動化するため、企業はより戦略的な意思決定を行えるようになります。

BPaaSの市場規模

- 日本のBPaaSの市場規模:2032年には95億9,000万米ドルに到達する見込み

- 世界のBPaaSの市場規模:2032年には1,016億5,000万米ドルに到達する見込み

日本のBPaaSの市場規模

日本におけるBPaaSの市場規模は、2024年に約31億9,000万米ドルで、年平均成長率(CAGR)は14.8%で成長し、2032年には95億9,000万米ドルに達すると予測されています。

▶ 参照:2030年までの日本のビジネスプロセスサービス(Bpaas)市場のサイズと成長

世界のBPaaSの市場規模

世界におけるBPaaSの市場規模は、2024年に約650億3,000万米ドルで、年平均成長率(CAGR)は7.64%で成長し、2032年には1,016億5,000万米ドルに達すると予測されています。

▶ 参照:BPaaS(Business Process-as-a-Service)市場規模 分析 予測 2025-2030年【市場調査レポート】

BPaaSの活用事例

- 金融業界における業務プロセスの自動化

- 小売業界における販売プロセスの効率化

- 製造業界におけるサプライチェーンの最適化

金融業界におけるBPaaSの活用事例

BPaaSの活用事例の1つ目としては「金融業界における業務プロセスの自動化」というものが挙げられます。

金融業界では、口座開設やローン審査など多くの定型業務が存在しており、BPaaSサービスを活用することで既存の定型業務の効率化が進んでいます。

例えば、AIを活用したBPaaSでは、顧客データの自動収集や審査プロセスの迅速な処理などが実現でき、サービスの提供スピードの向上とコスト削減が可能になります。

小売業界におけるBPaaSの活用事例

BPaaSの活用事例の2つ目としては「小売業界における販売プロセスの効率化」というものが挙げられます。

小売業界では、オンラインとオフラインの販売統合が進むなか、BPaaSサービスを活用することで顧客情報の管理や注文処理の自動化が進んでいます。

例えば、AIチャットボットによる問い合わせ対応や、オンライン注文と在庫管理の自動連携によって、顧客満足度の向上と従業員の業務負荷の軽減が実現されています。

製造業界におけるBPaaSの活用事例

BPaaSの活用事例の3つ目としては「製造業界におけるサプライチェーンの最適化」というものが挙げられます。

製造業界では、調達から出荷まで多くの業務が複雑に絡み合っていますが、BPaaSを活用することで在庫管理や発注プロセスの一元化が進んでいます。

例えば、リアルタイムな在庫把握やAIによる需要予測により、過剰在庫や欠品リスクを最小限に抑え、これまでよりも生産性の高い生産体制の構築が実現されています。

BPaaSサービスの提供企業一覧

| 企業名 | 製品名 | 対象領域 |

|---|---|---|

| フリー株式会社 | freee人事労務アウトソース | バックオフィス |

| 株式会社うるる | うるるBPO | バックオフィス |

| 株式会社kubellパートナー | Chatwork アシスタント | バックオフィス |

| 株式会社シャノン | マーケティング運用代行パッケージ | マーケティング |

| 株式会社Migakun | Migakun | バックオフィス |

| トヨクモクラウドコネクト株式会社 | トヨクモクラウドコネクト | バックオフィス |

| バレットグループ株式会社 | KURAGE | マーケティング |

| BizteX株式会社 | BizteX BPaaS | バックオフィス |

| 株式会社リアルテック・コンサルティング | リアルテック・コンサルティング | バーティカル |

| AnyMind Group株式会社 | AnyMind | マーケティング |

経理や人事、総務などのバックオフィス部門をはじめとして、幅広い領域で導入が進んでいるBPaaSサービスの数々ですが、では一体どのようなサービスが導入されているのでしょうか?ここからは、ITreviewで掲載しているBPaaSサービス提供企業を数社ピックアップして紹介していきます。

フリー株式会社 | freee人事労務アウトソース

フリー株式会社が提供する『freee人事労務アウトソース』は、給与計算や入退社の手続き、年末調整などの人事労務業務をクラウドから一括して代行するBPaaSサービスです。

データがクラウドに蓄積されるため、内製化へのスムーズな移行が可能であり、労務知識が豊富なスタッフによる迅速な対応で、人的ミスの削減と業務効率化を実現します。

株式会社うるる | うるるBPO

株式会社うるるが提供する『うるるBPO』は、データ入力やリサーチ、コールセンター業務など、多岐にわたるバックオフィス業務を一括して代行するBPaaSサービスです。

多様なバックオフィス業務を一括してアウトソーシングすることができ、各分野の専門スタッフが業務を担当するため、業務品質の向上と業務効率の改善を実現します。

株式会社kubellパートナー | Chatwork アシスタント

株式会社kubellパートナーが提供する『Chatwork アシスタント』は、ビジネスチャットツールの「Chatwork」を活用した、オンライン秘書BPaaSサービスです。

Chatworkを活用した迅速なコミュニケーションが魅力で、日常的な事務作業を代行することもできるため、業務のスピードアップやコア業務への集中を実現します。

株式会社シャノン | マーケティング運用代行パッケージ

株式会社シャノンが提供する『マーケティング運用代行パッケージ』は、専門のマーケティング人材が企業にとって最適な戦略や施策を提案するBPaaSサービスです。

マーケティングや営業DXに特化したプロが適切な戦略を提供することはもちろん、必要なコンテンツやメールの作成も代行できるため、より高度な施策を展開できます。

株式会社Migakun | Migakun

株式会社Migakunが提供する『Migakun』は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するための、コンサルティングに特化したBPaaSサービスです。

それぞれの企業の課題やニーズに合わせたカスタマイズ提案が可能で、最新のデジタル技術と戦略を駆使することによって、企業のDX移行を力強くサポートします。

BPaaSの導入メリット

- 業務の効率化が実現できる

- コストの削減が実現できる

- スケーラビリティが向上する

業務の効率化が実現できる

BPaaSの導入メリットの1つ目としては「業務の効率化が実現できる」というものが挙げられます。

BPaaSを導入することによって、標準化された業務プロセスをクラウド経由で簡単かつ素早く利用できるようになります。業務フローの自動化により、人為的なミスの削減や業務の迅速化が期待できます。

例えば、請求書の発行や給与計算などの定型業務をBPaaSに委託することで、従業員は重要なコア業務に専念できるようになります。業務の効率向上と生産性向上を実現できる手段として効果的です。

コストの削減が実現できる

BPaaSの導入メリットの2つ目としては「コストの削減が実現できる」というものが挙げられます。

BPaaSはクラウドサービスとして提供されるため、自社でシステム開発やサーバーの構築を行う必要がないのが特徴です。初期投資を抑えられるだけではなく、保守や運用コストの削減にもつながります。

例えば、オンプレミス型のシステムを維持する場合と比べて、BPaaSでは不要なハードウェアコストや人件費を削減することができます。コストの最適化とリソースの有効活用を両立できる選択肢です。

スケーラビリティが向上する

BPaaSの導入メリットの3つ目としては「スケーラビリティが向上する」というものが挙げられます。

BPaaSはクラウドベースのサービスであるため、企業の成長や業務規模の拡大に応じた柔軟なスケールアップが可能です。都度必要に応じてサービスの追加や削減をスピーディに実施することができます。

例えば、繁忙期には業務量の増加に合わせてリソースを拡張し、閑散期にはコストを抑えるような調整を都度柔軟に行うことができます。事業の変化に即応できる柔軟性を持つサービスとして有用です。

BPaaSの導入デメリット

- セキュリティのリスクが発生する

- 柔軟なカスタマイズには限界がある

- ベンダーロックインのリスクがある

セキュリティのリスクが発生する

BPaaSの導入デメリットの1つ目としては「セキュリティのリスクが発生する」というものが挙げられます。

BPaaSは、クラウド上で業務プロセスを管理するため、外部からの不正アクセスや情報漏洩のリスクが懸念されます。特に、顧客情報や財務データなどの機密情報を扱う場合は慎重な対応が求められます。

この問題への対策としては、信頼性の高い堅牢なセキュリティ対策機能を提供しているBPaaSプロバイダーを選定することが重要です。また、アクセス制御やデータ暗号化の実施、定期的なセキュリティの監査を行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。

柔軟なカスタマイズには限界がある

BPaaSの導入デメリットの2つ目としては「柔軟なカスタマイズには限界がある」というものが挙げられます。

BPaaSは、標準化された業務プロセスを提供するため、細かな業務フローや特殊要件に対応することは難しい場合があります。特に、非定型的な業務には適していないことも多いため、注意が必要です。

この問題への対策としては、導入以前に自社の業務要件とBPaaSの機能を綿密に比較し、必要なカスタマイズが可能か確認することが重要です。また、柔軟な設定変更が可能なBPaaSプロバイダーを選定することで、ある程度のカスタマイズにも対応することができます。

ベンダーロックインのリスクがある

BPaaSの導入デメリットの3つ目としては「ベンダーロックインのリスクがある」というものが挙げられます。

BPaaSは、特定のプロバイダーに依存してしまうと、将来的に他社のサービスへの乗り換えが困難になる場合があります。特に、独自のプロセスが採用されている場合には、移行のコストが高くなります。

この問題への対策としては、データのポータビリティが確保されているか確認し、移行可能なフォーマットでデータ管理を行うことが重要です。また、契約内容に解約時のデータ取り扱いについて明記されているかを事前に確認しておくことも、リスク回避に役立ちます。

BPaaSの選び方と比較の方法

- ①:自社が抱えている課題を整理する

- ②:必要な機能と選定基準を定義する

- ③:定義した機能から製品を絞り込む

- ④:レビューや事例を参考に製品を選ぶ

- ⑤:無料トライアルで使用感を確認する

①:自社が抱えている課題を整理する

BPaaSの選び方の1つ目のステップとしては「自社が抱えている課題を整理する」というものが挙げられます。

BPaaSは業務プロセスの効率化を目的としたサービスであり、自社のどの業務領域に課題があるのかを把握することが選定の第一歩です。例えば、経理業務の自動化、顧客対応の迅速化、または人事管理の効率化など、解決したい業務課題を明確にすることで、必要な機能や選定の基準が明確になります。

②:必要な機能と選定基準を定義する

BPaaSの選び方の2つ目のステップとしては「必要な機能と選定基準を定義する」というものが挙げられます。

自社の抱えている解決したい課題を整理した後は、それらの課題を解決するために必要な機能や具体的な要件を洗い出すことが重要です。例えば、データ分析機能やレポーティング機能の有無、API連携やユーザーインターフェースの使い勝手など、業務に直結する機能に注目してみると良いでしょう。

③:定義した機能から製品を絞り込む

BPaaSの選び方の3つ目のステップとしては「定義した機能から製品を絞り込む」というものが挙げられます。

サービスの選定基準と必要な機能を明確にした後は、それらの条件にマッチする製品をリストアップして比較検討することが重要です。各製品のホームページから機能を確認することはもちろん、ウェブ上に情報がないことも多いため、その場合は直接ベンダーへ問い合わせてみるのも良いでしょう。

④:レビューや事例を参考に製品を選ぶ

BPaaSの選び方の4つ目のステップとしては「レビューや事例を参考に製品を選ぶ」というものが挙げられます。

定義した機能から候補となる製品を絞り込んだ後は、それらのサービスのユーザーレビューや導入の事例を確認することが重要です。特に、自社と同業種・同規模の企業のレビューや事例は大きな判断材料となるため、どのような課題を解決できたのか、導入による効果などを把握することが大切です。

⑤:無料トライアルで使用感を確認する

BPaaSの選び方の5つ目のステップとしては「無料トライアルで使用感を確認する」というものが挙げられます。

BPaaS製品の多くは無料トライアルが提供されています。無料トライアルを活用することで操作性や機能性を事前に確認することが可能です。カタログスペックだけでは分からない各製品の特徴や使い勝手の違いなども、実際に使って試すことができるため、複数の製品を比較してみるのが良いでしょう。

【BPaaSサービス事業者様向け】自社のサービスを掲載しませんか?

本記事で紹介したような「BPaaSサービスを展開されている事業者」の皆さまへ、当サイトの『ITreview』に自社のサービスを掲載しませんか?

ITreviewには毎月多くのサービス検討者が来訪しており、製品レビューを閲覧することで、自社に適切な製品・サービスの比較検討に役立てています。

レビューや満足度を活用した自社サイトのPRも可能です。まずは下記リンクより無料掲載申請へお進みください。詳細はお気軽にお問い合わせください。

まとめ

本記事では、BPaaSの概要解説に加えて、BPOやSaaSをはじめとする似た言葉との違いから、導入によるメリットやデメリットまで、徹底的に解説していきました。

世界的にも急速な拡大を続けているBPaaS市場ですが、昨今ではAIやクラウドをはじめとする技術革新の背景もあり、今後もさらなる市場の拡大と発展が予測されています。

今後もITreviewでは、BPaaSサービスのレビュー収集に加えて、新しいBPaaSサービスも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 BPaaSとは?導入のメリットからBPOやSaaSとの違いまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

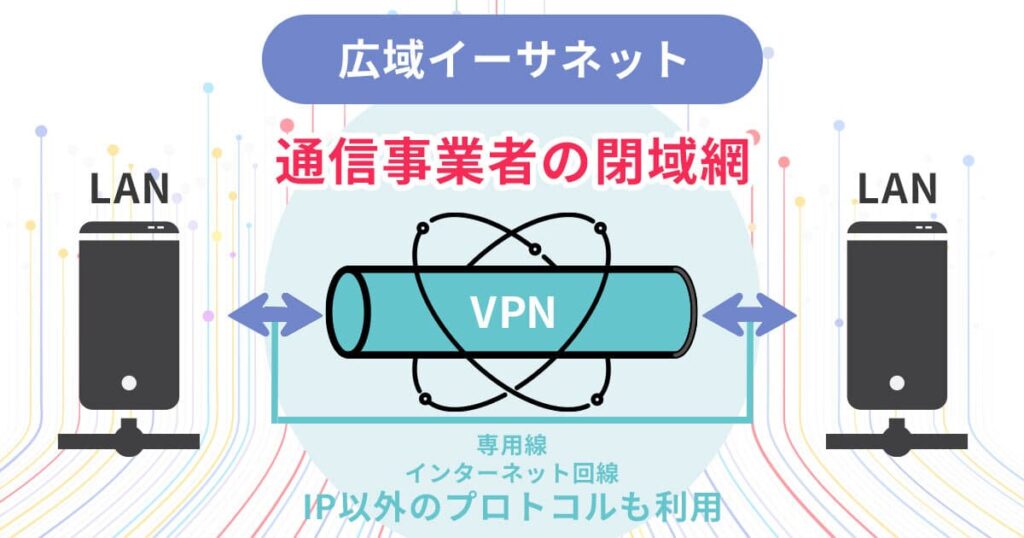

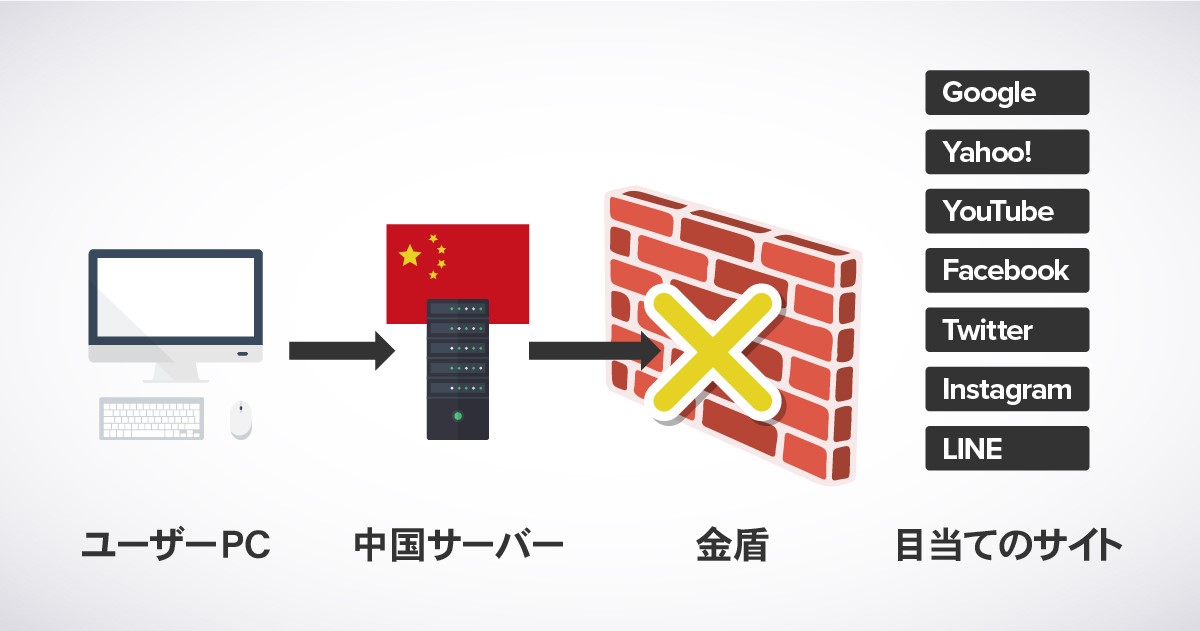

]]>投稿 【図解】VPNの4種類の違いをわかりやすく解説!自社に最適なサービスはどれ? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「VPNの種類や接続方式ごとの違いを知りたい」

VPN接続サービスは、情報セキュリティの保護には重要なサービスです。とくに、リモートワークを推進している企業においては必須のサービスといえます。

しかし、一口にVPNとは言っても、接続方式や利用回線には多くの種類が存在するため、どのVPNを選ぶべきか判断に迷ってしまうことも少なくありません。

本記事では、VPNの代表的な4種類を解説しながら、それぞれがどのような企業に適しているのか、コストや通信品質の観点から徹底的に比較していきます。

▶ 関連記事:VPN接続とは?仕組みや種類からメリット・デメリットまでわかりやすく解説!

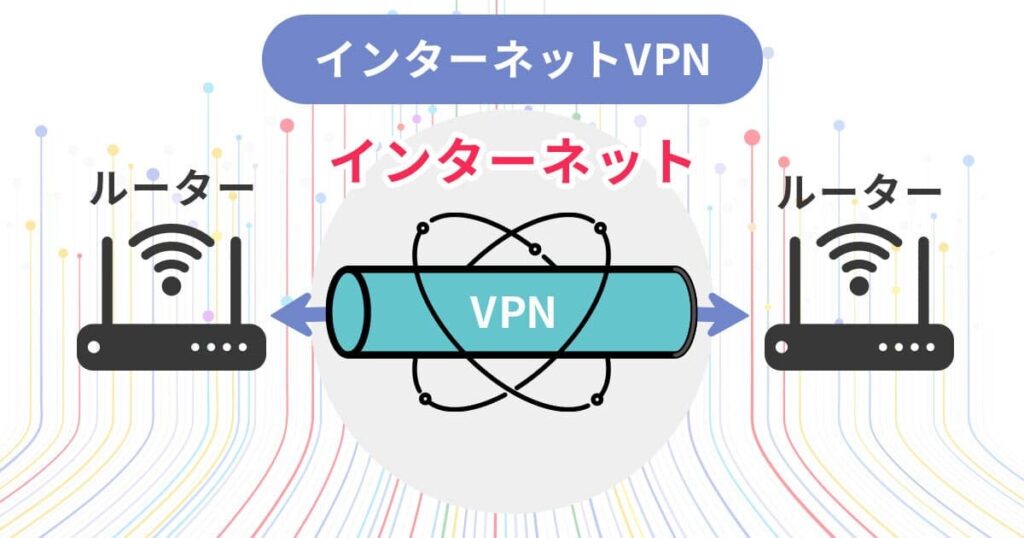

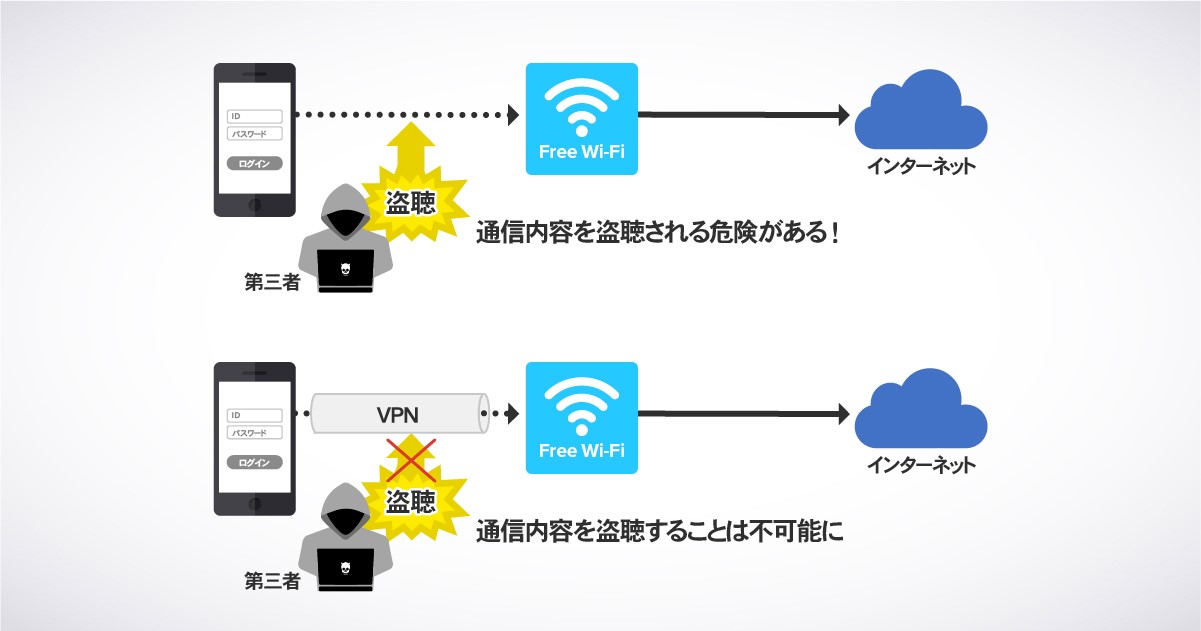

VPN接続とは?

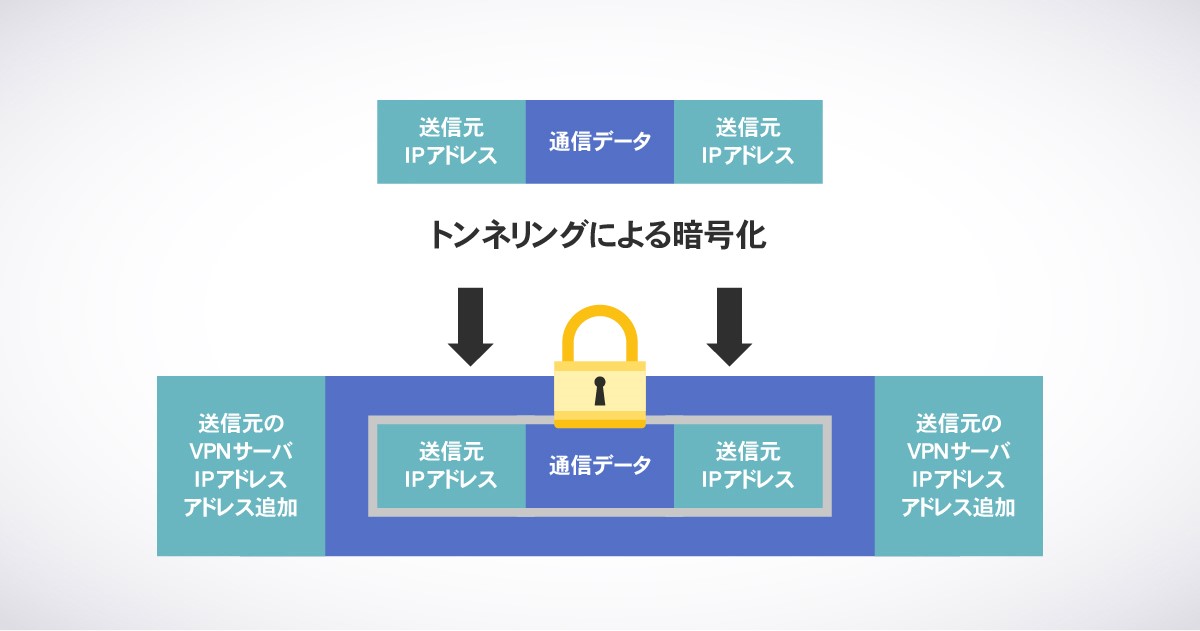

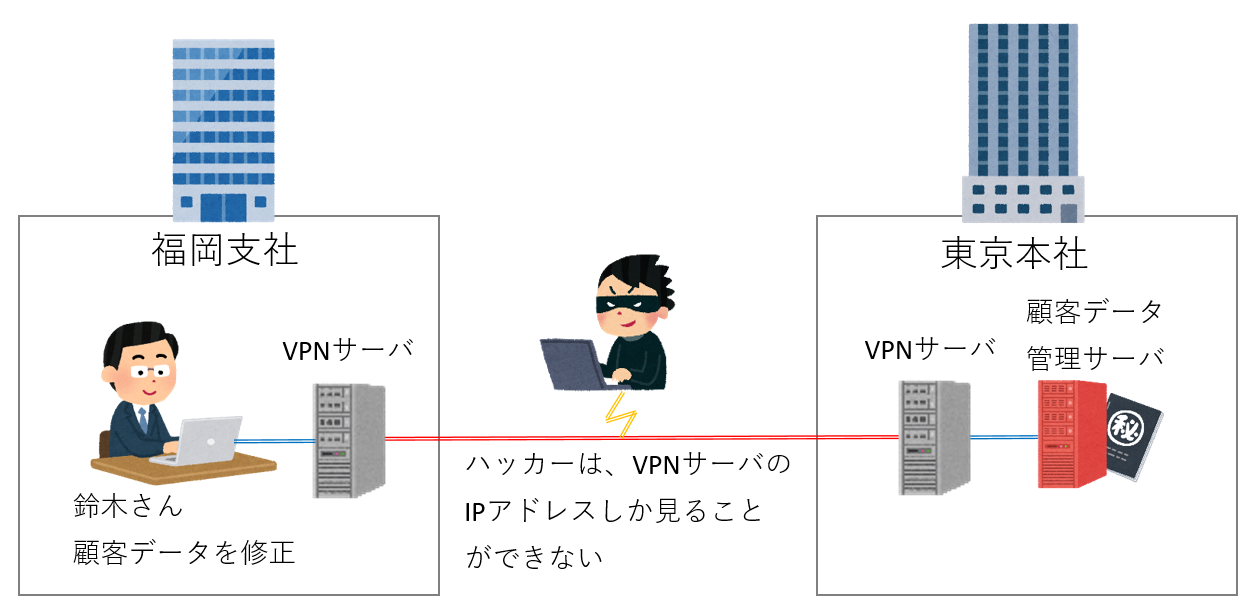

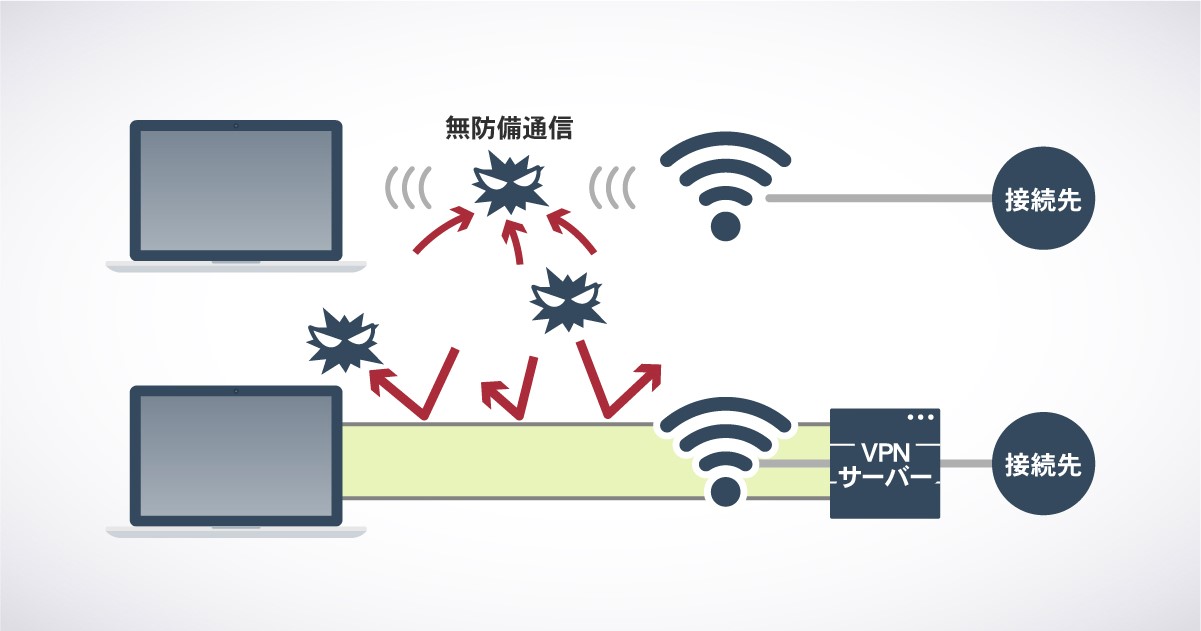

VPN接続とは、英語の「Virtual Private Network」の略称であり、日本語では「仮想専用線」を意味する通信を安全に行うための手法のことです。

不特定多数のユーザーが利用するインターネットの空間ですが、VPNは名前の通り、送信側と受信側の間に仮想の専用線(トンネル)を設けることで、通信の内容を保護する仕組みとなっています。

また、実際に通信を行う場合には、正規の利用者であることを確認する認証フローがあったり、通信そのものを暗号化するVPNプロトコルがあったりなど、安全な通信を実現することができます。

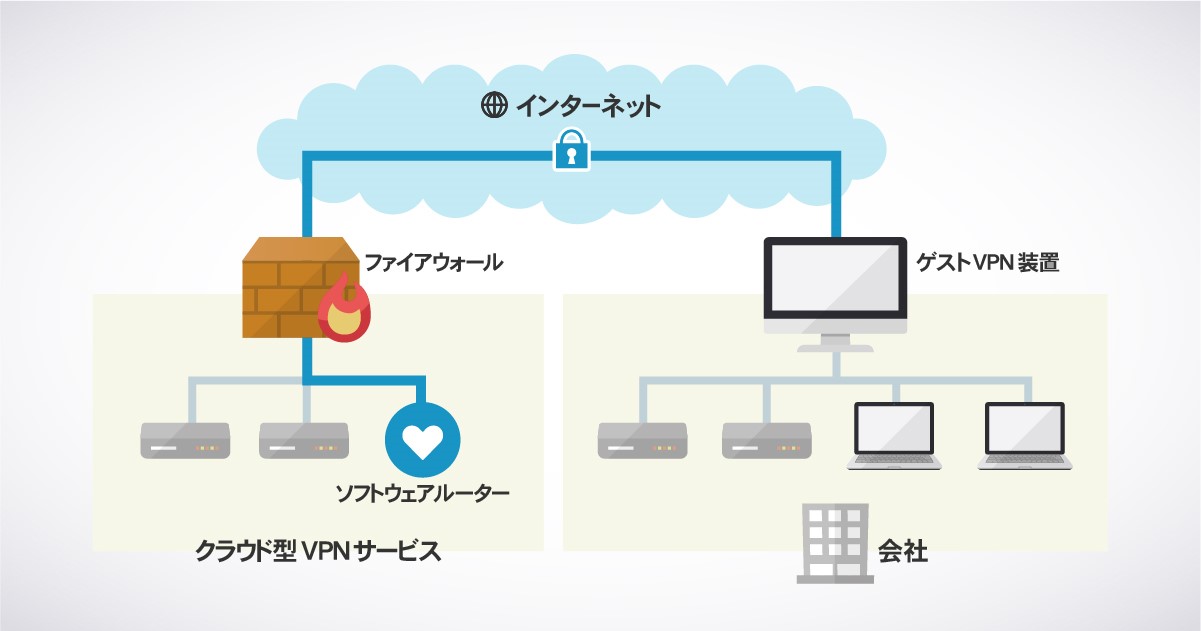

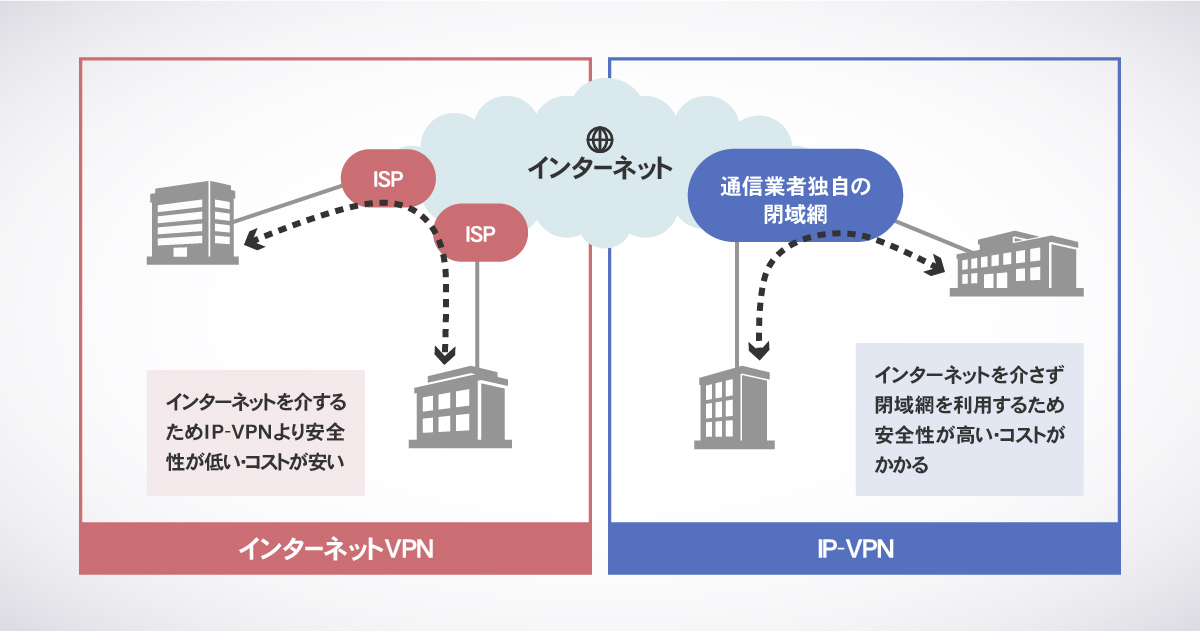

VPNの種類ごとの違いを比較

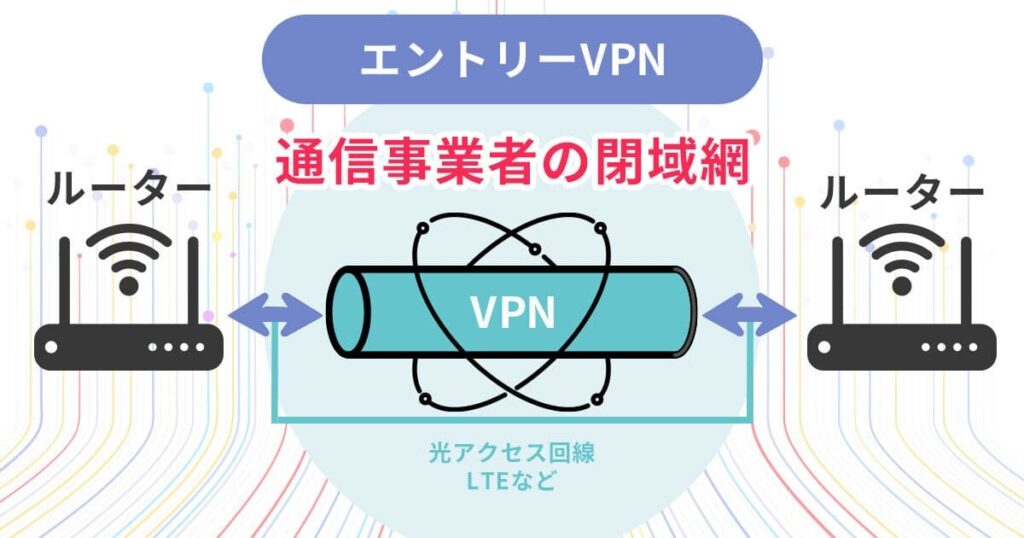

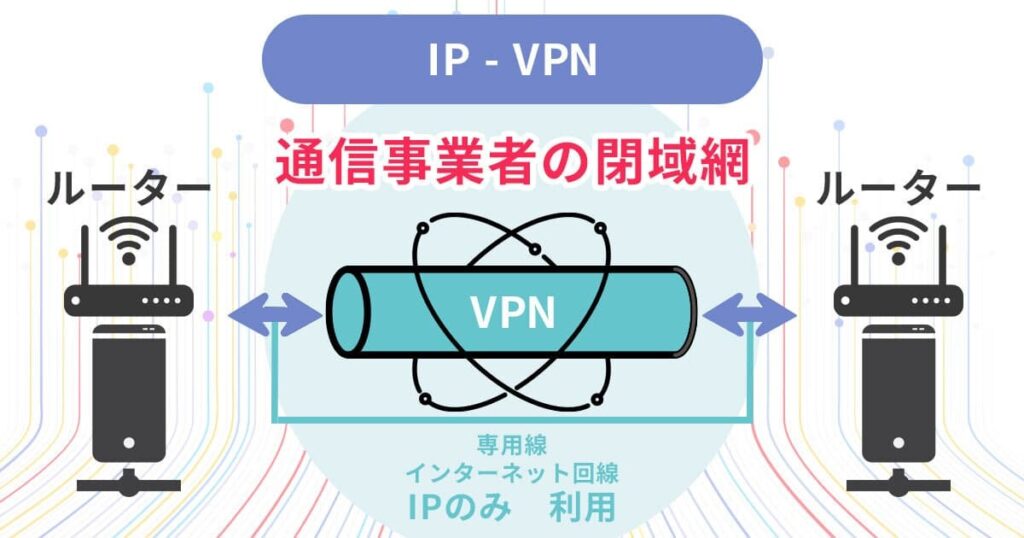

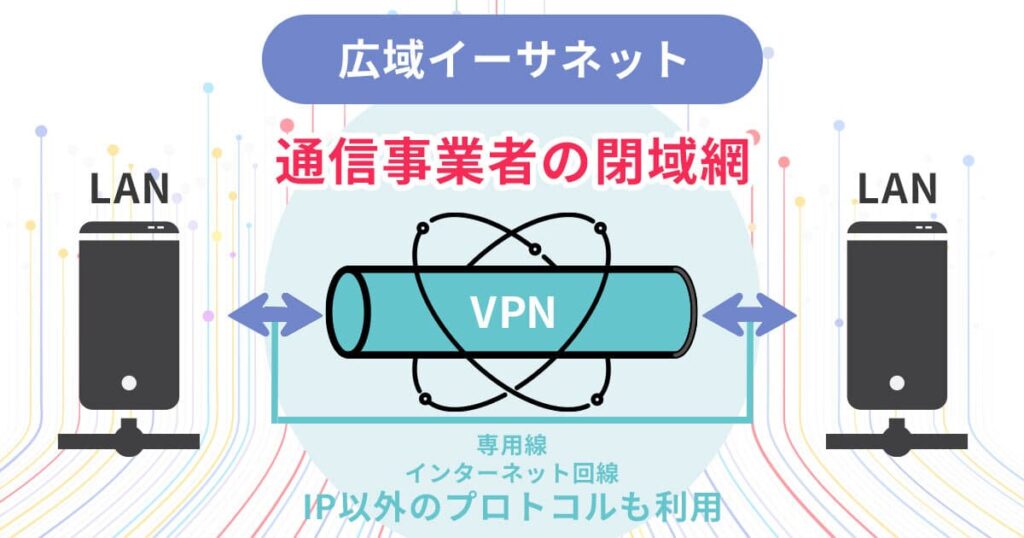

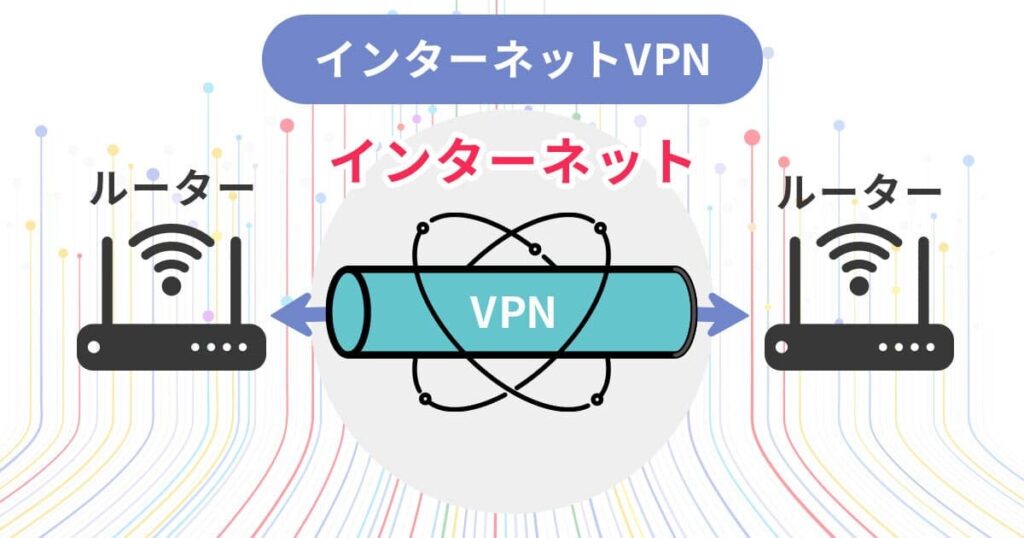

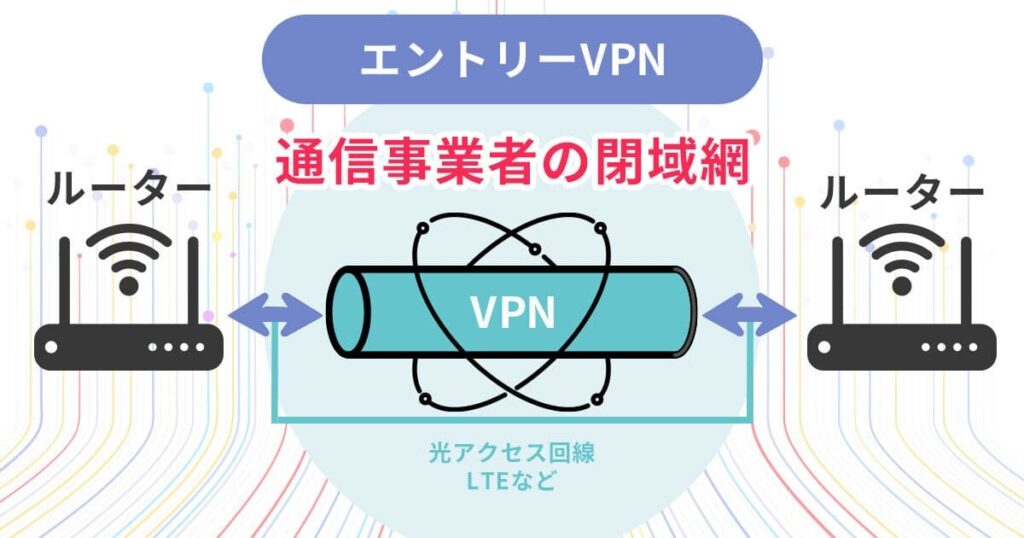

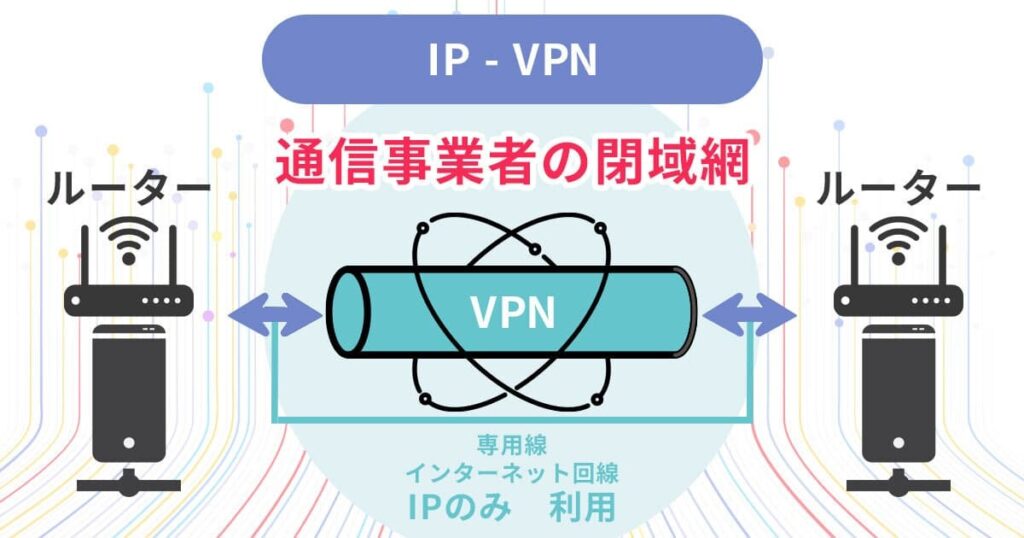

| インターネットVPN | エントリーVPN | IP-VPN | 広域イーサネット | |

|---|---|---|---|---|

| 回線 | インターネット | 閉域網 | 閉域網 | 閉域網 |

| コスト | ◎ | 〇 | △ | △ |

| 通信品質 | △ | △ | ◎ | ◎ |

| 安全性 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |

| 拡張性 | 〇 | △ | △ | ◎ |

| 帯域保証 | ベストエフォート | ベストエフォート | ギャランティ | ギャランティ |